時間による支配から人類を解放するための第五試論:行分けという形式の奥に隠された霊魂について。北園克衛氏の作品を例に。

行分けの意味の転換から見えてくる詩の霊魂。

1.

はじめに北園克衛氏の作品を参照する。但し実際は縦書きであったことに注意。北園克衛氏には真に申し訳ないが横書き変換させてもらった。

「単調な空間」

1

白い四角

のなか

の白い四角

のなか

の黒い四角

のなか

の黒い四角

のなか

の黄いろい四角

のなか

の黄いろい四角

のなか

の白い四角

のなか

の白い四角

2

白

の中の白

の中の黒

の中の黒

の中の黄

の中の黄

の中の白

の中の白

3

青

の三角

の髭

の

ガラス

白

の三角

の馬

の

パラソル

黒

の三角

の煙

の

ビルディング

黄

の三角

の星

の

ハンカチイフ

4

白い四角

のなか

の白い四角

のなか

の白い四角

のなか

の白い四角

のなか

の白い四角

北園作品に慣れ親しんでいる人はあまり驚かないかもしれないが。はじめて見た人には一つの衝撃だろう。これが詩? と思われた人もおられるにちがいない。恐るべき革命的な改行である。かつて助詞が行の頭に置かれるということがあったか。「の」がこれほど誇らしくじぶんの位置を占めたことがあるか。上の作品は1959年2月。国文社から発刊された第19詩集『煙の直線』に収められている。試しに行分けしないで表記するとどうなるか。

1 白い四角のなかの白い四角のなかの黒い四角のなかの黒い四角のなかの黄いろい四角のなかの黄いろい四角のなかの白い四角のなかの白い四角

2 白の中の白の中の黒の中の黒の中の黄の中の黄の中の白の中の白

3 青の三角の髭のガラス 白の三角の馬のパラソル 黒の三角の煙のビルディング 黄の三角の星のハンカチイフ

4 白い四角のなかの白い四角のなかの白い四角のなかの白い四角のなかの白い四角

行分けについて考える前に内容の分析から始めよう。3から論じる。意味を読み取ろうとするならば。そこにはガラスがありパラソルがありビルディングがありハンカチがあることになる。そしてそれらはそれぞれ青と白と黒と黄の色をしていて。形は全部三角形をしている。さらに。それぞれ髭と馬と煙と星の模様が見える。さて。3はほんとうにそういう色や形を表現するために書かれているのだろうか。作者は何かシュールな絵画を観ているのだろうか。詩には何か意味があると思っている私たちにとって。こう解釈するのがナチュラルであろう。しかし。もしかしたら。これらは歌や映画のタイトルを四つ並べただけかも知れない。たとえば「ガラスの林檎」「白いパラソル」「風の谷のナウシカ」「幸福の黄色いハンカチ」など……。たわごとじゃと云われることを覚悟の上で。あえて例を出した。「詩から意味を読み取らなければならない」という偏見から私たちは脱しなくてはならない。いずれにしてもそれらは記号の配列にすぎない。

2.

《3 青の三角の髭のガラス 白の三角の馬のパラソル 黒の三角の煙のビルディング 黄の三角の星のハンカチイフ》。

この四つの記号からどのような意味を読み取るべきかもう少し考えてみよう。四つに共通する語は「三角」と「の」である。そこでこれを取り除くとどうなるか。

《3 青 髭 ガラス 白 馬 パラソル 黒 煙 ビルディング 黄 星 ハンカチイフ》

次にそれぞれ組み合わせを考えてみると。

《青髭 青ガラス 髭ガラス》

《白馬 白パラソル 馬パラソル》

《黒煙 黒ビルディング 煙ビルディング》

《黄星 黄ハンカチイフ 星ハンカチイフ》

などが出て来る。こうしてみてみると。それぞれ記号はそれなりに関連する要素で組み合わされていることが分かる。そこに助詞の「の」が介入することで。私たちは日本語の言語ゲーム上のルールに基づいて。青髭という名前を思い浮かべたり髭の形のガラス細工を思い浮かべたり青い色のガラスを思い浮かべたりする。そして最終的に自分がいちばんすっきりするイメージを当てはめて落ち着くのである。例えば。青い髭の模様のついたガラスと白馬の模様のパラソルと黒煙をあげる近代的な建物と黄色い星のマークのついたハンカチ。という具合に。ところが。そこに「三角」が介入してくることで言語ゲームのバランスが崩れてしまう。青い三角なのかガラスが三角なのかそれとも三角の髭なのか。と考え始めるとイメージが不定になってしまう。そして行分け。この作品はイメージ不定のまま次のような行分けを施された形で提示される。

3

青

の三角

の髭

の

ガラス

白

の三角

の馬

の

パラソル

黒

の三角

の煙

の

ビルディング

黄

の三角

の星

の

ハンカチイフ

ここでは「青」と「ガラス」が等価であり。加えて「の三角」も「の髭」も等価であり。さらに助詞である「の」ですら等価に一行を与えられている。こうなると言語ゲームのルールは全面的に改訂されなくてはならない。作品「単調な空間」の1を見よ。

《1 白い四角のなかの白い四角のなかの黒い四角のなかの黒い四角のなかの黄いろい四角のなかの黄いろい四角のなかの白い四角のなかの白い四角》。

これは図形を表現していると考えるのは日常の言語ゲームにこの記号の配列を乗せた場合に限られる。もしそういう白と黒と黄の色で作られた四角いものをイメージしたいのなら。わざわざこのような長々とした説明文を用意しなくても実際に図形をぱっと見せればいい。しかしそれをしないのはなぜ? 作品の2を見よ。

《2 白の中の白の中の黒の中の黒の中の黄の中の黄の中の白の中の白》

これは1の要約である。四角に限定されていた1に対して色だけを抽出している。ところが作者はそこに仕掛けを加えている。1では「なか」と表記していたが2では「中」を使うことで視覚効果は歴然としてくる。こうなると1のバリエーションとして2があるのだという考えも実はこちらの思い過ごしでしかない。それにしても「黒」という漢字と「黄」という漢字は視覚的には類似しているではないか。そして行分けである。

2

白

の中の白

の中の黒

の中の黒

の中の黄

の中の黄

の中の白

の中の白

行分け前のかたちであったら。かろうじてシンメトリーであったものをここではそれさえ裏切っている。私なら。

白

の中の

白

の中の

黒

の中の

黒

の中の

黄

の中の

黄

の中の

白

の中の

白

という具合にしてしまいたくなるのだが作品「単調な空間」にあってはそんなシンメトリーを全然持たせるつもりがないらしい。作品4に話を移す。

《4 白い四角のなかの白い四角のなかの白い四角のなかの白い四角のなかの白い四角》

視覚化を試みて驚くことは白い四角のなかに白い四角があっても実際にはそれは見えないという事実。白のなかはどこまでも白である。しかしこの一行が目指している表現があるとするならば五段階の四角が白のなかに見えなくてはならない。ここで私たちは図形をイメージすることを断念しなくてはならない。そしてこの4がヒントになって1の「白い四角のなかの白い四角」や2の「白の中の白」も同様に視覚化が拒否された表現であったことに気がつくのだ。

3.

「白の中の白」の問題を考える。白の中に〈白〉があってもその〈白〉は見えないということに気がつくと。それを言葉で表現することの意味は何かと問い質したくなる。「文字通り」に解釈するとそれは意味のない表現だということになる。しかしそれを単にナンセンスとして片付けてしまうのはもったいない。例えば「男の中の男」という表現がある。ぼくらはこれを通常「男性グループのなかで最も男らしい人」という意味で理解している。それでは「白の中の白」にそれを適応すれば解決するか? 「白の中の白の中の黒……」と続くことを考えると矛盾が生じる。「白のなかで最も白らしい白」に黒が混じっているわけがない。したがってこれも却下。では二種類の白を考えてもいいのでは? 少しミルク色に近い白の中に真っ白の図形を描く。そしてその中に二種類の黒と二種類の黄を……という具合に。これなら抽象絵画として成立する。また。それを説明した文章として2が書かれたとしても矛盾はない。実は私はそれが正解だと思っていた。作者は絵を観ているのだと。

でもつまらないのである。「白の中の白」という表現が実は「ミルク色の中のホワイト」だとしたら。どうしてその説明を省いて「白の中の白」にする必要があったのか? もう絵や色をイメージするのをやめよう。私たちは記号そのものを味わうべきなのだ。「白の中の白」という記号が先に与えられているとみなすのである。「白の中の白」という言葉の外に意味を求めたり「白の中の白」の前に何かイメージがあったと考えたり「白の中の白」がある表現の省略形だとみなしたりしない。そして行分け。

白

の中の白

という形でそれを受け入れる。その時にそれがかけがえのない物体として手のひらに乗せられた感触を得る。活字なのに質感がある。記号なのに価値がある。言葉なのに物である。こういう受け取り方に慣れると。今まで全然芸術作品に見えなかったものが珠玉の名品に見えてくる。

2

白

の中の白

の中の黒

の中の黒

の中の黄

の中の黄

の中の白

の中の白

これが芸術だ! これが作品だ! この行分けで。このスタイルで。これでいいのだ! と云いつつも北園克衛氏の実際の作品は縦書きだから。勝手に横書きで分かったつもりになってはならない。でも個人的感想としては。北園克衛氏の実験的作品は横書きでスクロールしながら鑑賞するのに向いている。昭和の人なのにウェブ時代の詩人である。現代的で未来的で都会的で前衛的で独創的で。そういう修飾語をいっさい受け付けないかもしれないが。詩を引用する。

夏の室

明るい海が波立ってゐる

六月の午後

一輪の菫のやうな可憐なひとよ

僕はあなたの話す巧みさのために

なにも理解することができない

鶯の唄の意味がわからないやうに

それらの軽い失意

ほんのわづかな驚きが

すこし僕の眼をロマネスクにしてゐる

1951年の詩集『砂の鶯』に収められた一篇です。同じ北園克衛氏の作品とは思えないという声が聞こえてきそうだが。こちらの方が好きな人もたくさんいるだろう。こういうのが詩だよという通念が私のなかにも確かにある。こちらは元々横書きで書かれている。おしゃれである。こだわりがあるから。デザイン。装丁。文字の大きさ。細部にわたってこだわりがあるから。こちらの詩の場合は書かれている言葉の外に意味を求めないと意味がない。「スミレの花のように可憐な人が六月の海の見える窓辺に立って何かおしゃべりしている」というイメージが浮かばないのであれば「僕」の失意や驚きが分からない。

ここで少々記号論を応用しながら考えてみる。「夏の室」という作品を理解するための条件を考えると。私たちは海を知っていなくてはならない。六月がどういう季節で。午後がどういう時間で。菫(スミレ)の花の色や鶯(ウグイス)の鳴き声がどういうものか。それらを辞書のように知っている必要がある。ロマネスクという単語で何を意味するか。それから文法。コミュニケーション論で言うところのコードがなくては北園克衛氏が発信したメッセージが詩であるかどうかさえわからない。つまり作者も読者もコードに依存している。特に日本語のコードに。しかし詩はコードを意図的に逸脱することで成立する文芸。大雑把な言い方にななるがコードから外れた表現が詩的なものを作り出しているのだ。眼がロマネスクになることなんかない。なのに「それらの軽い失意 ほんのわづかな驚きが すこし僕の眼をロマネスクにしてゐる」という表現をぼくらは文脈から理解するし。不思議なことにそこに詩の霊魂があると感じるのだ。

4.

説明を補強するために。池上嘉彦『記号論への招待』岩波新書から引用する。

《「メッセージそのものへの志向性」とは、テクスト生産者の立場から言うと、何かあることを伝えるためにメッセージを作るとか、自分の気持ちを表わしたり、相手を動かしたりするためにメッセージを作るといったことではない。そのような「外」的な目的のためにメッセージを作るのではなくて、メッセージを作るということ自体が自己目的化されるようなメッセージ作成のことである。それは、何か(WHAT)を伝えたり、表わしたりするためにメッセージを作るということではなくて、いかに(HOW)メッセージを作るかということがテクスト生産者の意識の焦点となる場である》(196頁より)。

《記号がコードに従って定められた枠内で用いられている限りは、本質的な意味での新しい意味作用の創造はない。ということは「美的機能」は必然的に既成のコードを超えるという働きを含むということになる。テクスト生産者の立場から言えば、既成のコードを超えたメッセージの生産、テクスト解釈者の立場から言えば、既成のコードを超えたメッセージの解釈ということ、要するに、「メッセージをコードから解放する」という営みを伴うことになる》(197から198頁より)。

ケータイを使ってメールを作成する場面を例に考えてみよう。先ず相手を選ぶ。「TO 花子」。そしてタイトルを付ける。「明日のデートの件」。それから本文のメッセージ作成。「渋谷ハチ公前。19時。アイシテル」。そして送信。テクスト生産者のボクは花子との待ち合わせの確認。そして自分の気持ちを伝達する目的でこのメッセージを実用的に作成している。テクスト解釈者の花子はこのメールを受信して。翌日の19時渋谷ハチ公前に間に合うように行動する。これがコードに忠実に二人がメッセージをやりとりした場合の例。

ところがボクがこれを詩として作成したのであったらと考えてみよ。「渋谷ハチ公前。19時。アイシテル」という短詩。花子は通常のコードでこれを読み取ることはできない。メッセージの前でたたずむしかない。「へんな詩?」と思うかもしれないし「渋谷109。19時。アイサレテル。の方がいいんじゃない」と考えるかも知れない。

私は時々Eメールで友人たちに詩を送っている。中にはメールという機能を実用的なものとしてしか考えない人もいる。彼にしてみたら私のメッセージはただの難解な暗号でしかない。ただ鑑賞すればいいものというところに思いが至らない。でもそれはそれで私にとっては面白い。実用的な機能しか果たさない筈の場所にコードを逸脱した言葉を投げ込むことはとてもエキサイティングな行為である。詩人がテクスト生産者である場合このワクワクした気分がとても重要なのではないか。

北園克衛氏が産み出す実験的な作品にはそういう子どもっぽいイタズラ心が感じられる。彼のテクストを解釈することはとても新鮮で未開拓の領域に連れて行ってくれる。なによりそれまでの行分けのルールを完全に逸脱した形式を考案し。優れた作品を実演してみせてくれた事に心から敬意を表したい。私は下手でもいいから北園克衛氏を模倣して作品を作ってみたい。またいろんな人のいろんな模倣作品が見たい。

骨

その絶望

の

砂

の

把手

穴

のある

石

の胸

あるひは穴

のある

石

の腕

偶像

の

夜

にささへられ

た孤独

の口

の

骨

ひとつ

の

眼へ

の

ひとつの

亀

の

智慧

あるひは

肥えた穴

のなか

の

恋

の

永遠

を拒絶

する

恋へ

の

図形

憂愁

の

泥

の

夢

をやぶる

恋人

の

陰毛

の

夜

の

環

その

暗黒

の

幻影

の

火

の

繭

その

幻影

の

死

の

陶酔

の

黒い砂

あるひは

その

黒い陶酔

の

骨の把手

これは北園克衛『黒い火』(1951年)という詩集に収められている「夜の要素」という作品。「メッセージそのものへの志向性」の極致をここに見る。一語一語がどれほど価値ある位置を与えられていることか。行分けに対してこれほどまでに気を配ることがかつてあっただろうか。

5.

詩人・白石かずこ氏の証言を引用する。

《わたし自身は十七歳の時、北園克衛をリーダーとする「VOUクラブ」最年少者として、次々と彼からモダニズム詩etcの教えを受けた。詩と詩的とはちがう、センチメンタルであることは恥ずべきこと、芸術の中でのリリックは純粋に肯定するが、すこしでも感傷をおびたりすると軽蔑し、笑った。それから表現にあたり「○○のような」という曖昧な表現をすべて使わぬよう、「!」マークも、「……」という書き方も否定した》。

なるほどなるほど。

《悲しいを百回書いても何にもならない。悲しいを表現する時は、別なもの、アンブレラとか火とか、別なマテリアルで表現すること。こうした教訓は実に役に立った。今でもわたしは、北園克衛はすぐれた技法を己のものとした教育者だと思い、彼に見出され、特に掌中に入れて目をかけてもらったことを幸福に思い、深く感謝している。彼は作品の批評において実に公平であった。先輩後輩はなく、名前は必要なかった。今日、入ってきたばかりの新人であろうとベテランであろうと目の前の作品でのみ価値をきめた。ヒドイ毒舌家でもあり、哄笑しながら早口で手ひどくケナス時は、まるでコトバの鋭い比喩の機関銃を楽しむかのようであった。その的を得たクリティックは勉強になった》。

優れた師にめぐり合えることはどの道でも大切だ。

《ある日、詩集を出すから作品をもってきなさい、と彼が言った。わたしは家に帰り、その晩のうちに五篇ほど書きたし、翌日もっていった。十九歳の時である。その頃、一万円で百冊の詩集をシリーズで出していたのだ。装幀デザインはすべて北園克衛である。今でもあの時代の最もシャープで洗練されたグラフィック・デザイナーは北園克衛だと思っている。詩と同様、余計な装飾や甘さがない、クールで澄んだ印象である》。

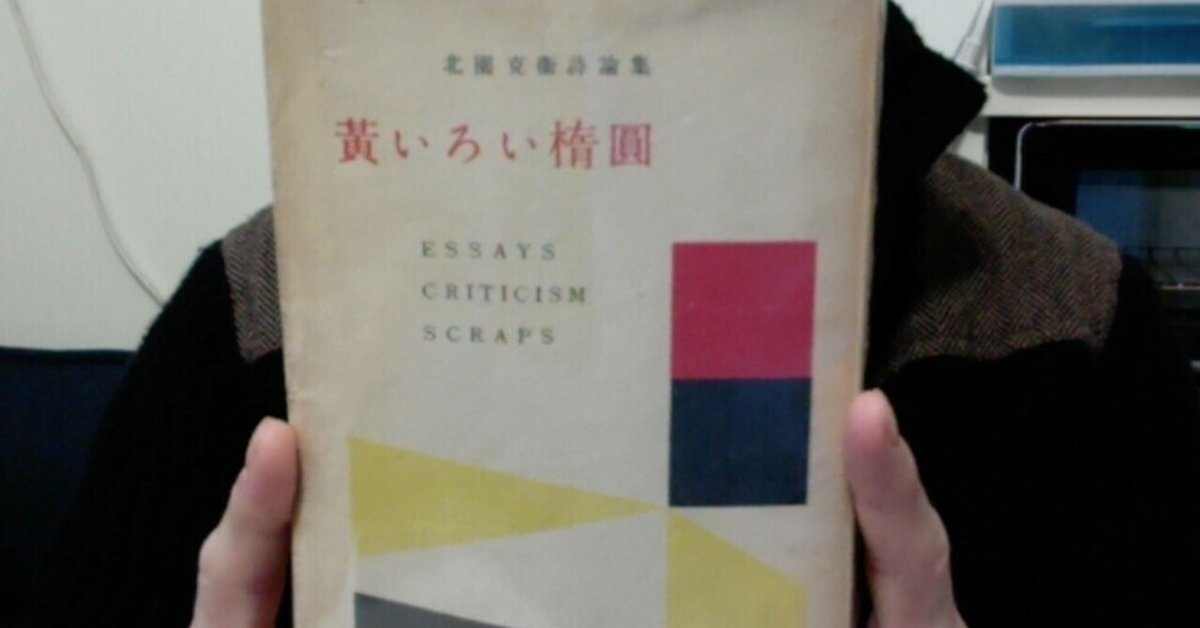

あとで画像を見てみよう。

《それから彼は印象批評は批評ではない。分析した批評でなければ、と言い、それを今日もうけついでいるのは、戦後、わたしが「VOU」に入って数年後に入ってきた若い才能たちの一群にいた清水俊彦である。彼は今日、詩を書かないが、もっぱら前衛ジャズの評論を書きつづけている》。

私なんか印象批評ばかりしてしまう。反省。

《北園克衛が戦後「VOUクラブ」を再び活動させはじめた頃、同居していた若い『荒地』一派は出ていく。「VOUクラブは珈琲とケーキ、それでは腹のたしにならない。ビフテキでなければ」と戦地から戻ってきた木原孝一は言った。詩には社会へのまなざしと批判精神がなければ、と言う『荒地』の人たちは、ほとんど若くして戦場へやられ、肺を患い戻ってきた人たちが多かった。戦前のモダニズム運動の系譜から彼らが出ていくのは当然だった。だが黒田三郎も木原孝一も中学生の頃、北園克衛の門を訪れ、教えを乞うたのだという。早熟な俊才ばかりが北園の許に集まった。『荒地』の去ったあとも二十歳から二十五歳くらいまでの若い才能の芽たちが十人ほど集まり、そこに黒田維理、寺山修司、諏訪優、森原智子、船木仁、鳥居昌三、清水俊彦、清水雅人らがいた。この中にいて、二、三年で出ていく人たちと、ずっとそこにいる人たちと二派にわけることができる。例えば寺山修司の場合は、青森高校時代からしゃれた『VOU』誌に目を向け、上京するやいなや入った。黒田維理風な、軽快でバタくさい、しゃれたリリカルな詩を書いていた。ここで寺山修司はモダニズム、シュルレアリスムのレトリック、手法を身につけ、のちの演劇、映画にその手法、美学を用い、戦後、日本の演劇にエポックをつくり、海外でも認められた。その前衛的で奇想天外な発想と土着的粘液質の東北の風土を混合させた持ち味は天才としか言いようがない。がその源にはゾノ・スクールの美学があったのだ。同様に、諏訪優もリリカルな彼の詩を『VOU』の上質な美学校で育てたのち出ていき、彼の場合は西脇順三郎やギンズバーグらビート詩など時代の風を巧みに己の詩にふきこみ、詩人の漂流を行った》。

まことに重要な証言である。文献は。白石かずこ『詩の風景・詩人の肖像』書肆山田(2007年)「北園克衛」の章(260頁〜262頁)から引用した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?