Ozoblocklyについて

名古屋文理大学コード教育プロジェクトの竹川です。

このマガジンでは、小学生向けのプログラミング教育、中でも教育用ロボット「Ozobot(オゾボット)」について紹介しています。

Ozobotについては以前投稿した記事をご覧ください。

今回の記事ではOzobot専用のプログラミングアプリ

Ozoblockly(オゾブロックリー)

について、私たちの製作した教材を中心に紹介していきたいと思います。

以前の記事で紹介したような、紙とペン、それとシールを使った方法では、簡単な動きをさせることしかできません。

ですが、今回紹介するアプリと組み合わせることで、Ozobotはもっとたくさんのことができるようになるのです。

Ozoblocklyとは?

Ozoblocklyというのは、ごく簡単に言ってしまうと「Ozobotをペンやシールなしで動かすためのアプリ」です。

アプリ上でブロックを組み合わせてプログラムを作ると、色の点滅に変換してくれるので、カラーコードシールと同じようにOzobotに読み込ませることができるのです。

詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

制作物の紹介

私たち名古屋文理大学コード教育プロジェクトでは、実際にプログラミング教室を開催し、Ozoblocklyを活用した問題を制作・使用しながら、小学生向けのプログラミング教育について研究してきました。

2019年夏に開催した教室では、3種類の問題を用意し、Ozoblocklyを通してプログラミングの基本を身に着けることを目指しました。

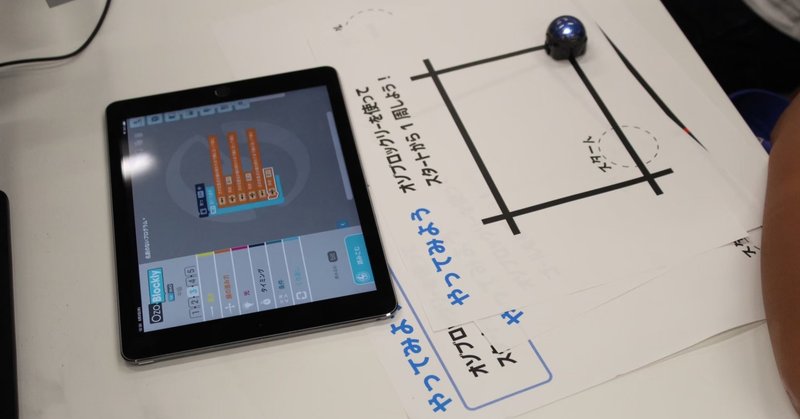

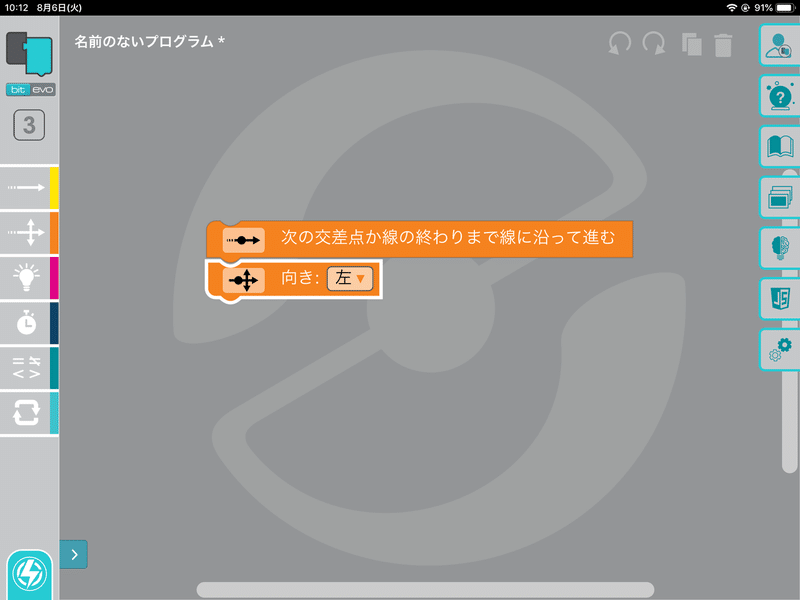

1つ目の問題は、交差点が1つあるコースをスタートからゴールまで辿っていく問題です。

Ozobotのライントレース機能と、Ozoblocklyの使い方を覚えてもらうことがねらいです。

画像のようにブロックをつなげることでプログラムを作ります。

2つ目の問題は、1つ目の問題と同じように角が交差点になっている長方形のコースです。

繰り返し文についての基本的な考え方を身につけてもらうことがねらいです。

コースを1周するだけでもかなりのブロック数が必要ですが……

「くり返す」というブロックを使うことで、少ないブロック数でコースを何周もするようなプログラムも作れます。

最後は「交差点の色」を利用した条件分岐をテーマにした問題です。

条件分岐についての基本的な考え方を身につけてもらうことがねらいです。

「もし」というブロックを使うことで、さらに複雑なプログラムを作ることができます。

さいごに

私たちは、今回例に挙げた教室以外にも様々なイベントに参加したり、教室を開いたりしています。

そちらのイベントなどについても別の記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。

編集:竹川

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?