「勝浦川」その23.富士山の見えるところで育った女

昭和26年(1951年)、22歳の敏雄は静岡県の興津に在る農林省園芸試験場に入場した。

果樹園芸について基礎から学びたいと思ったからだったが、徳島県知事に推薦されて研究生として入場することが出来た。だが、興津の試験場は各県から知事に推薦された者だけが研究生になれたから、皆各県を代表しているつもりだった。

そんな研究生たちは、興津の町では過剰に大切にされた。

どの店に入っても「お代は出世されてからで・・・」と云われた。勿論、そう云われて払わなかった者などいなかったが、それくらい大切にされる特別な存在だった。

試験場には寮が無かった。だから研究生たちは興津の町中に下宿していた。 町の人々は、試験場の研究生を安く下宿させてくれたし、よく世話をしてくれた。

研究生たちは、誰が何処の家のどの部屋に下宿しているのか皆知っていたから、お互いに友人の部屋の灯りが消えるまで勉強した。

敏雄は一度部屋の灯りを消して相手が灯りを消すのを確かめてから再び勉強した。

或る日、敏雄は下宿先に友人を訪ねた。 友人は二階に下宿していたのだったが、敏雄は階下の本棚を見て安岡正篤の書籍を見つけた。それは下宿の主人の蔵書だった。 むかし小学校の校長だったという下宿の主人だったが、敏雄は安岡の本をキッカケにして、主人と話すようになった。友人を訪ねるより下宿の主人を訪ねることが多くなった。

あるときその主人から、興津川の上流に絶景を眺められる場所があるから皆で行ってみたらどうかと勧められた。 そこで試験場の友人たちを誘うと男性三人女性三人の六人で山歩きすることになった。

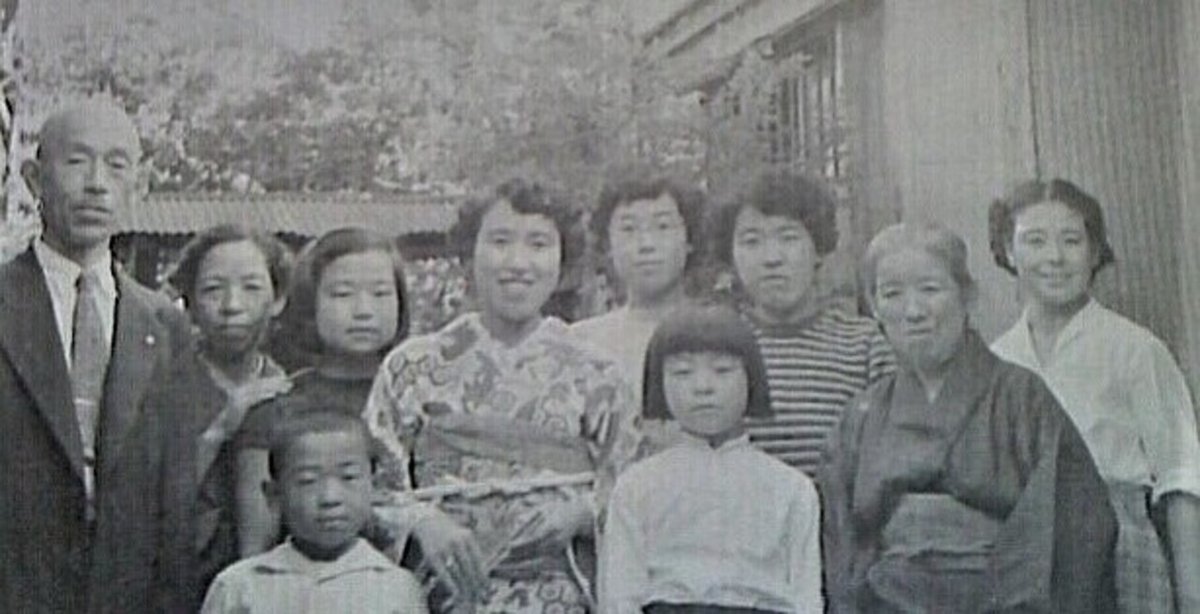

その中には件の友人と、その下宿の娘・孝江が加わっていた。 その日は興津川の上流まで歩いてゆき河原に下りて景色を楽しんだ。だが一行が興津の町に戻ったときには暗くなっていた。そこで敏雄は友人と孝江を家に送り届けたのだったが下宿の主人に遅くなったことを詫びた。すると主人が、今度は清水港で花火大会があるから観に行くといいと勧めるのだった。 その花火大会の帰りも混雑したバスに乗れず、清水港から興津まで二人で歩いて帰ったのだったが、敏雄はまた帰宅が遅くなったことを詫びなければならなかった。 だが、そのように愚直に付き合ううちに、敏雄と孝江は相思相愛の仲になっていた。

これは、その時点では下宿の主人の作戦勝ちだったようにも思えるのだが、敏雄は農林省の試験場技師になるであろうと考えていた主人の目論見は、この数年後に外れる。

昭和28年(1953年)、試験場を卒業した敏雄は残って技師として勤めはじめたのだったが、翌年に郷里の徳島県立果樹試験場への転勤が決まった。 敏雄は、思い切って孝江を嫁にしたいと孝江の父に伝えた。 孝江の父が反対するはずはなかったが、興津の試験場には昔からこんな戒めがある。 敏雄も試験場に入場したばかりの頃、指導教官から聴いて知っていた。

それは「富士山の見えるところで育った女を故郷に連れて帰るべからず」 つまり、静岡のように温暖で風光明美な豊かな土地で育った女性が、全国各地暑さ寒さの厳しい土地に嫁いで我慢できるワケがないから、静岡の女に惚れるなよという戒めだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?