日本共産党は、不誠実な選挙総括を改め、失敗を直視せよ

統一地方選挙の後半戦も終わりました。まずは皆さんの奮闘を讃えたいと思います。

敗北の分析ができてない

前半戦・後半戦を通じて、日本共産党は議席も得票も大きく減らしました。比較の対象である4年前の選挙も議席を減らしており、そこからのさらなる後退は、全体としては「敗北」以外の評価はあり得ません。

これに対し、選挙結果を分析・講評する文書としては、4月24日に出された常任幹部会声明「『130%の党』づくり、岸田政権の暴走とのたたかいに立ち上がろう――統一地方選挙後半戦の結果について」 が最後のようです。

(5月末現在。その後の中央委員会総会での総括について、最後に言及しました。)

この文書、敗北の背景に「反共キャンペーン」などの外的要因を持ち出し、それを打ち破れない原因を「自力の問題」としています。しかし、いまでも末端の組織が懸命に党勢拡大を図っているのに、なぜうまくいかないのか、そこに言及しなければ、何も言っていないのと同じです。「選挙の後退の悔しさは、党勢拡大で晴らそうではありませんか」という呼びかけに、心から賛同できる党員がどれほどいるでしょうか。

さて、今回特に指摘したいのは「国政比例との比較」という部分です。

こうした厳しい条件のもとでたたかわれた今回の統一地方選挙で、前半戦でも、後半戦でも、わが党が獲得した得票率は、4年前の比較では後退しましたが、22年の参議院選挙の比例代表の得票率との比較で前進していることは重要です。22年の参議院選挙の比例得票率と今回の選挙で得た得票率を比較すると、道府県議選では7・2%から12・0%へ、政令市議選では7・5%から10・7%へ、区市町村議選では7・2%から8・1%へ、それぞれ伸ばすことができました。

――統一地方選挙後半戦の結果について

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2023/04/post-953.html

議員と住民の距離が極めて近い地方選では、議員個人としての得票という意味合いが強いし、地域に強力なライバルがいれば、政党が別でも票の移動があり得ます。候補者を何人立てるかでも、全体の得票が変わります。これに対し、政党の支持そのものが問われる比例代表は、そうした特性は弱い。

明らかに性質の異なるものを比較するのが間違いであることは、誰にでもわかります。常任幹部会は26人(選出時)で構成されていますが、少なくとも過半数(たぶん大半)が、データもまともに読めないか、無批判に追従するだけかのどちらかだということです。

得票の違いを可視化してみた

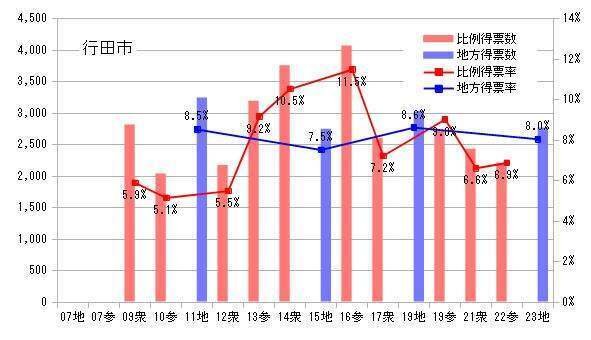

実際の票の出方を可視化したいと思い、比例(衆院・参院)と地方議会選挙の過去数年分をグラフにしてみました。まずは私の住む川口市と、生まれ育った行田市です。

(グラフ中の得票率は、有効投票数を分母としています。過去のデータは見つからないものもありました)

一見して明らかなとおり、地方選より国政比例の方が、得票率の浮沈が顕著です。ここから「今回は地方選だったためにそれほど減らなかったのでは」という推論が成り立ちます。少なくとも、前回の参院比例との比較で「前進している」という見方は、はっきりと間違いです。

2例だけでは心許ないので、適当にいくつかの自治体を拾って調べてみました。

国政選と地方選で票の出方が全く違うことがわかります。そしてやはり「比例に比べ、地方選は得票率の変動が小さい」という傾向はありそうです。地方において、地域に根付いた議員・候補者が頑張っている様子が見て取れます。

上のグラフでは表現されていませんが、地域で共産党議員が信頼を得ていることは、やがて党としての信頼につながり、国政選挙にも良い影響を与えているであろうことは想像できます。献身的な党員とまじめで仕事熱心な議員は共産党の宝です。地域課題については、議員に丸投げだったり、地元党支部が議員と協力して取り組んだりと千差万別ですが、地道に頑張っているすべてのみなさんに、心からの敬意を表します。

異論排除の影響はこれから

今回は地方選だったため、巷で言われている、松竹伸幸氏・鈴木元氏の除名問題は、さほど大きく影響しなかったのではないか、と私は見ました。前述のグラフは、その推論と矛盾しません。また、議員を増やしたところもあり、個別の選挙はそれぞれで分析をしなければいけません。それでも全国で俯瞰すれば大きく減らしたことに、危機感を持つべきです。

いま衆議院が解散されたら、地方選より影響は大きく、議席を減らした前回よりもさらに後退するのではないか、と懸念します。

追記。8中総では

6月24日、25日に開かれた第8回中央委員会総会では、前回参院選との比較について少しトーンダウンした感はありますが、「前進への一過程」とする見方は変わっていません。

こうした生きたプロセスのなかでとらえるならば、統一地方選の結果を踏まえての4月24日の常任幹部会声明でのべたように、22年の参議院選挙の比例得票率と比較して、道府県議選・政令市議選・区市町村議選ともに得票率を伸ばしたことが、「今後の前進・躍進にむけた足掛かり」となりうる重要な成果であることが、いっそうくっきりと浮き彫りになるのではないでしょうか。

https://www.jcp.or.jp/web_jcp/2023/06/20230624-8houkoku.html

さらに、民主集中制の問題について、民主的運営という「建前」を延々と述べた上で、「事実として民主的な議論ができていない」という具体的な批判を「攻撃」と描くなど、相変わらずの無謬主義を振りまいています。

この中央委員会総会の幹部会報告・結語が、200人の中央委員の全会一致で決まったということが、異論を排除する党の体質を如実に示しています。

ただ、党の中からも「このままではいけない」という声が上がってきていることを、私は知っています。今後を注視していきたいと思います。

余談すぎる余談

4年前の統一地方選挙でも、国政比例(このときは17年衆院選)との比較で「前進」と言ってますね。

このときは、私自身が落選した候補者でして(というか当選したことない残念な奴です)、職探しどうしよう、という不安でいっぱいだったので、常幹声明をちゃんと読んでませんでした。良い子の党員のみなさんは、マネしちゃダメだぞ!

修正履歴

(2023.05.05 大阪市・富田林市・高松市のグラフを追加)

(2023.07.17 8中総について追記)

(2024.03.18 異論排除の話を別に起こしたため削除)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?