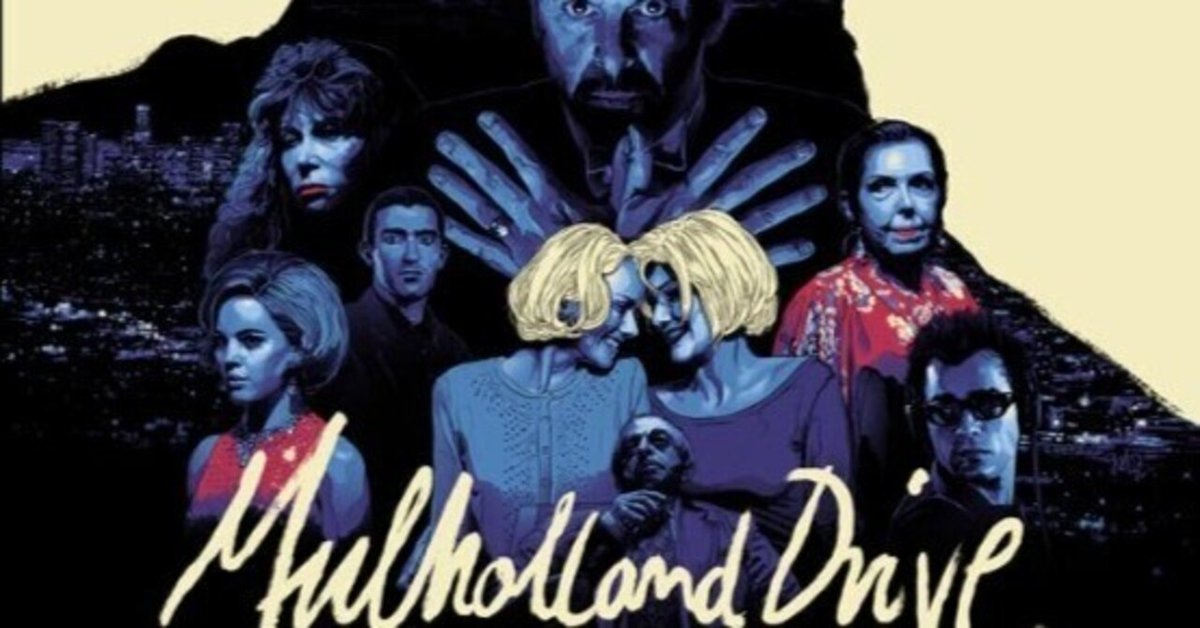

映画「マルホランド・ドライブ」完全読解

●ストーリー

ブルネットの美女を乗せて、マルホランド・ドライブを走り抜ける車。車は突然止まり、同乗していた男が彼女に銃を突きつける。その瞬間、後方から暴走してきた2台の車が彼女を乗せた車に激突をする。軽傷を負いながらも、彼女は車から這い出し、ハリウッドの街へと足を進めていく。翌朝、彼女は、あるベテラン女優が住むアパートに忍び込むが、そこにベテラン女優を叔母に持つベティがやってくる。ベティは、記憶喪失となったその美女を助けようとするのだが・・・。

●悪夢が描かれたパズル

観る者の理性を混乱させること。それがリンチ監督のねらいである。本作品は「ロスト・ハイウェイ」の方向性を一歩進めて、完成の域に達した傑作だ。後半に、ヒロインの人格が入れ替わり、冒頭と同様に、マルホランド・ドライブで車が停まるシーンがある。「ロスト・ハイウェイ」を観たものなら、ここでメビウスの帯が完成して作品が終わるのかと早とちりをしたに違いない。しかし、本作品は、マルホランド・ドライブのように、ここから先、更に物語は曲がりくねっていくである。「ロスト・ハイウェイ」で何とか整合性を見い出した観客に対して「おっと、ここで終わると思ったら大間違いだ。今度はもっと複雑だぜ」と得意になっているリンチ監督の顔が浮かぶ。

今、本作品は整合性の取るのが難しいと書いたが、決して奇をてらってデタラメにつくられている訳ではない。確かに、リンチ・ワールドでは、時空間はねじ曲げられ、登場人物の人格は入れ替わり、一つの事物内に相反する要素が共存し、一見して理解できる世界ではない。しかし、すべての要素は完全に整合性(関係性)を保つようにつくり込まれている。

ただし、その関係性を見つけ出すには、目に見えるものだけを頼っていてはならない。なぜなら、リンチ・ワールドは、現実世界を描くのではなく、夢の世界を描いているからだ。だから、その世界は、人間の深層心理を理解すればおのずと見えてくるようになっている。けれども、リンチ監督が描く夢は、たいてい悪夢であるため、人間のダークサイドにも目を向けなければならない。一見矛盾しているかのように見えた世界も、辻褄が合うものだと理解できるに違いない。自分の夢というものは興味深いものだが、リンチ監督自身も語るように、通常、人の夢ほど聞いていても退屈なものはないものだ。ところが、リンチ監督は、自分の夢を映画で語り、観客に自分の夢を面白がらせることができる人間なのである。まるで観客にもリンチ自身の夢を見ているときのような感覚に陥らせることができるのだ。これがリンチ監督のたぐいまれなる才能だろう。

●リンチ版「サンセット大通り」

この作品は、ハリウッド女優になる夢に破れ、恋人に捨てられた女性の愛憎劇である。

本作品のタイトルは道路の名称であるマルホランド・ドライブ。その道をリタ(カミーユ)を乗せた車が走っているところから映画は始まる。その後、交通事故から逃れた彼女は、「サンセット大通り」に辿り着く。「マルホランド・ドライブ」から「サンセット大通り」へ。これは一体何を意味しているのか。

「サンセット大通り」と言えば、名匠ビリー・ワイルダーがハリウッドのダークサイドに鋭く切り込んだ内幕ものの映画を思い出す。あの作品の主人公は、借金取りに追われて、カーチェイスの末、ベテラン映画女優の家に潜り込む。かつてスターだった彼女は落ちぶれているのだが、自分がトップスターの座に戻れるという妄想に取り憑かれてしまう。主人公は、そんな彼女に「もう役者生命が終わった」という過酷な現実を突きつける。激怒した彼女は主人公を殺し、さらに深く妄想世界へと入り込んでいく・・・。これが簡単なあらすじ。

本作品の「車のトラブルを経てベテラン映画女優の家に身を隠す」という掴みは、まさしく「サンセット大通り」と同じ。そして、主人公をかくまい、自分がスターである妄想に陥っていくというアウトラインも同じ。「サンセット大通り」でグロリア・スワンソン扮するベテラン女優をナオミ・ワッツ扮するダイアンに置き換えることは容易である。リンチ監督がこの「サンセット大通り」を意識して本作品をつくっているのが、さらに濃厚になるのは、本作品の物語の形式である。「サンセット大通り」は、死体となった主人公の回想形式で物語が語られていたが、本作品も死体であるヒロインによって物語は語られているのである。

ちなみに、ベティが映画のオーディションを受けるシーンでは、「サンセット大通り」で主人公が乗っていた車が登場する。

●時系列の逆転

本作品は、リタがブルーボックスを開く前と後で分かれる二部構成になっている。ナオミ・ワッツが演じているのは、前半(=妄想世界)は「新人女優ベティ」、後半(=現実世界)は「売れない女優ダイアン」。ローラ・ハリングが演じているのは、前半(=妄想世界)「記憶喪失のリタ」、後半(=現実世界)は「売れっ子女優のカミーラ」。

ブルーボックスを開くまでの前半が、ダイアン(ベティ)の妄想世界であり、それ以後の後半が現実世界だと解釈してみよう(ただし、厳密には後半は現実世界と妄想世界が錯綜しているので注意が必要である。そのことは、例えば、ダイアンの隣人が持っていった灰皿がダイアンの部屋に再び現れたり、後半でカウボーイがダイアンの目を覚まさせるのは、妄想から現実に戻らせるとも解釈できたりすることから分かる。また、後半では「緩やかな溶暗」が何度か使用されるが、リンチは現実と妄想の境界線に対してこの技法を使うため、このことからも後半が単純に現実世界だけの話ではないことが分かる)。

本作品が難解である理由の一つに、ダイアンが妄想に至るまでの経緯が後にあり、その妄想が前に来るという、時系列が前後逆の倒置法を用いている点が挙げられる。

よって、本作品は、ブルーボックスを開けた後の後半(現実世界)から見ていった方が分かりやすい。ブルーボックスを開けると、ダイアンの部屋の死体が甦ってベティと名乗っていた女性になる。ここでベティの正体がダイアンであったことが分かる。ここからがダイアンの現実世界の始まりである。

ダイアン(=ベティ)は恋人のカミーラと不仲になり、映画関係者が集うパーティで(作品の完成打ち上げパーティらしい)、カミーラが売れっ子監督ケシャーと婚約していたことを知らされる。ケシャー監督は、カミーラの虜になり、彼女を主役に据えて作品を撮り続け、カミーラのスターとしての人気を不動のものにしていた。ダイアンは彼女の主演作の端役に甘んじていたが、才能よりも枕営業で成功を収めたカミーラに対して快く思っていなかった。そのパーティでダイアンは心の中で「レズビアンなのに売れるために男と寝るなんて!」と憤っていると思われる。カミーラが出世のため自分を捨てたこと。そして、彼女が人気絶頂のハリウッド・スターであること。この両面から嫉妬に狂ったダイアンは、カミーラを殺害することを決意する。

ちなみに、このパーティには、ダイアンの妄想である前半に登場したキャラクターたちが勢揃いしている。妄想の中では、アパートの管理人であったココは監督アダムの母親であることが明かされ、カウボーイは映画界に出入りするポン引きのようである。また、前半に出てくる妄想世界のカミーラも現実のカミーラに挨拶をしている。このシーンを見ると、妄想の中のカミーラはどうやら売り出し中の若手女優の感じで、どうも彼女ともカミーラはできているようだ。これもまた「私を捨てて他の女に行くなんて!」とダイアンの嫉妬心をかき立てる。

●「オズの魔法使い」の影

ダイアンは、ダイナーで殺し屋にカミーラの殺害を依頼する。このシーンで注意しなければならないのが、ダイアンの服装とコーヒーカップである。冒頭では、服装・性格ともに清純そのものであった彼女だが、ここでは擦れた服装をしている。後半では、全般的に彼女は下着のような服装で生活している。このこととポン引きらしきカウボーイが、ダイアンの家に出入りしていることから、彼女が娼婦に成り下がっていることが察せられる。そして、このダイナーで使われているコーヒーカップだが、ダイナーのシーン以外にも、ベティ(ダイアン)がオーディションを受ける朝など、前半・後半に渡って再三登場する。このコーヒーカップは、殺人を依頼したことに対する罪悪感の象徴として、無意識にダイアンの妄想世界に現れているのではないだろうか。

いずれにしろ、殺し屋は、計画が成功したらブルーキーを渡すとダイアンに語り、その言葉通り、彼女の部屋にはブルーキーが届けられることになる。彼女はその鍵を見て、罪悪感に苛まれながらも、亡きカミーラを想ってマスターベーションに浸る。そこへ部屋を交換した隣人がやってきて「警察があなたを捜してる」と告げ、カミーラ殺害の容疑が彼女に降りかかってきたらしいことが分かる。追い込まれたダイアンは、ついに「悪い魔女」の手に落ち、死の世界へと旅立つ。

ここで言う「悪い魔女」とは、ダイナーの裏に住む恐ろしきホームレスのことである。「ワイルド・アット・ハート」でも顕著となった「オズの魔法使い」を愛するリンチ監督ならではの世界である。「悪い魔女」がいれば、当然、「良い魔女」もいる。そう、赤いカーテンの部屋の小人である。「オズの魔法使い」では、「良い魔女」は小人ではないが、「良い魔女」は小人の世界に現れる。奇形趣味のリンチ監督であるから、「オズの魔法使い」をアレンジして、小人を「良い魔女」として登場させただろうことは想像に難くない。

とにかく、「悪い魔女」はブルーボックスから、老夫婦を取り出してダイアンのところへ差し向ける。この老夫婦、前半、ダイアンの妄想の中では、ロサンジェルス行きの飛行機でたまたま彼女と乗り合わせた人物として登場している。一体彼らは何者なのか。彼らはダイアンに「銀幕デビューを楽しみにしているわ」と口にしていたが、実は、彼らはプロローグのジルバ大会のイメージ・シーンにも登場。ダンスのショットにオーバーラップで挿入されているので分かりにくいが、彼らはダイアンと肩を並べて喜んでいる。ダイアンは、地元のジルバ大会で優勝したのをきっかけに映画界をめざすことになった女性である。とすると、このショットはその優勝を喜んでいる3人の姿であり、この老夫婦はダイアンの両親だと考えるのが普通であろう。前途洋々だったダイアンは、両親の期待に応えられず、堕落した生活を送っていた…。おそらく彼女はそのことを内緒にしていたであろう。そんな彼女の元へ彼らを送り込むことはほど辛いことはない。追いつめられた結果、彼女は自殺を図るのである。そして、物語は冒頭に戻り、いよいよ彼女の理想に満ちた妄想が始まる。

●罪悪感が生み出す間抜けなキャラクター

では、冒頭に戻ってストーリーを見ていこう。ジルバ大会のイメージからダイアンの華々しい妄想は幕を開ける。このジルバの映像には、今書いたように、彼女の両親の思いを表す以外にも、本編の謎を解く様々なヒントが隠されている。まず、背景が合成のためのブルーバックのように、ベタ塗りになっている点。これは、これから始める物語が、映画の合成シーンのように妄想世界であることを示しているのだろう。また、ここでは同一人物が重なってダンスを踊っているが(踊っている人物の黒抜きの中で人物が踊っている)、こちらはこれから同一人物が別のキャラクターとして現れることへの伏線になっていると思われる。そして、この様子を喜んで見ている両親とダイアンが映し出され、布団を掛けられたダイアンの死体のショットへとつながれる。

このプロローグが終わると、いよいよダイアンの妄想が本格的に始まる。カミーラの殺害依頼をしたことに対する罪悪感から、ダイアンはこの殺害を未遂に終わらせようとする。この思いが彼女の妄想の底流にある。だから、ダイアンは、妄想の中で何とかカミーラ殺害が失敗に終わったことに説得力を与えようとするのだ。

例えば、ダイアンが殺しを依頼した男は、現実世界では、ブルーキーに対して「何を開ける鍵なの?」と彼女が尋ねても不適な笑いを浮かべるだけの渋い男。しかし、妄想の中では、一人殺すために三人も殺してしまうという、非常に間抜けな殺し屋として登場する。この間抜けさが、実はカミーラ殺害計画が失敗に終わったと思いたいという願望の表れなのである。殺し屋のキャラクターを間抜けなものに書き換えることで、カミーラ殺害が未遂に終わったことにしようしているのである。

カミーラ殺害が未遂に終わったことは、殺し屋のキャラクターの書き換えだけでなく、もっとはっきりと冒頭で示されている。そのことは、「マルホランド・ドライブ」を走っている車の中でカミーラが持っている鞄に注目すれば分かる。その鞄の中には大金とブルーキーが入っている。現実世界では、ダイナーでダイアンからカミーラ殺害の依頼を受け、殺し屋が大金を受け取っていること。カミーラ殺害の成功の後に、殺し屋がダイアンにブルーキーを渡すことになっていたこと。これらのことから、カミーラが持っている鞄は殺し屋から奪ったものであろうと推察される。殺し屋の鞄をカミーラに持たせることで、何らかの理由で、彼女が殺し屋の手を逃れ、逃走中であることを示ている訳である。ダイアンの妄想世界の中では、完全に殺し屋によるカミーラ殺害は失敗に終わっているのだ。

ちなみに、リンチ監督は、冒頭部分でカミーラ殺害を依頼したのが、ダイアンであることを示す伏線も張っている。カミーラ殺害が未遂に終わったこと告げる殺し屋からの電話が回り回って、赤いランプシェードのある家に辿り着くのを見せる。このランプシェードは、後半になってダイアンの家のものだと分かるようになっているのだ。

かくしてカミーラ殺害計画は失敗に終わり、カミーラはとあるアパートの中の一軒へと潜り込む。そこで出会うのは、ダイアンを理想化し別人格へと変貌したベティである。自分自身に失望したダイアンは、ベティというもう一つのアイデンティティへと生まれ変わり、華やかな人生を歩んでいくのである。記憶喪失となったカミーラはリタと名乗るが、彼女が記憶喪失になったのは、当然のことながら、ダイアンがカミーラに自分との不仲を忘れさせたかったからである。もう一度、出会った頃に戻って愛し合いたいというダイアンの想いの表れなのである。

このアパートの管理者であるココは、現実世界ではアダム・ケシャー監督の母親であることが後半になってから分かるが、ダイアンが出会ったハリウッドの映画関係者たちは、夢の破片として彼女の妄想に散りばめられている。自らの人生を美しく飾り立てようとする人間の心理が彼女の妄想のキャスティングに垣間見られる。ここに、夢に破れた女性の淋しさが描かれているのである。

また、このアパートへやって来る占い師は、リタのことを災いを呼ぶ者だと語るが、その占い師がダイアンの美しい妄想の邪魔をしようとする役目であることから、彼女は先述した「悪い魔女」の手下のようにもとれる。

●電話は妄想と現実をつなぐ

リタの正体を掴む手がかりを見つけようと、リタとベティは、マルホランド・ドライブで事故が起きていないかを警察に問い合わせる。この後、ダイナーで、ベティは不安そうな表情を見せる。この瞬間を見落とさないのがポイント。

このダイナーでは、これより前に、ある男のエピソードが描かれる。実は、それが本作品の大いなる伏線になっている。その男は、知人に自分の夢の話をする。「夢の中で、君がこのダイナーのレジの前に立って、ダイナーの裏にいる男に怯えていた」と。そして、知人はダイナーの裏にいた男と対面して、失神、もしくはショック死する(彼らのテーブルにのっていた料理がフッと消えることから、このシーン自体も妄想であることが示されている)。

そして、その夢の話をしていた男がレジの前でベティを見ている。「知人がレジの前に立っていた」はずなのに、男自身がレジの前に立っている。おそらく、これは、「夢(妄想)」の中では、男は知人という別人格になっていたことを示していると思われる。つまり、レジの前に立っていたのも、裏手の男に怯えていたのも知人ではなく、実は夢の話をしていた男自身であった訳である。ではなぜこの男が、夢の中で裏手の男を怯えていたかと言えば、それはその男が「夢(妄想)」を覚ます力を持っているからであろう。裏手の男が、「夢(妄想)」がつくり出した別人格を消滅させてしまうという恐れにおののいてたに違いない。

ストーリーとは直接関係ない、この男のエピソードは何を意味するのか。それは、この男以外にも、「夢(妄想)」の中で、別人格になっている人間がいるからである。そう、ダイアンである。彼女も、妄想の中で他人になりすましているため、ブルーボックスを持つ裏手の男は脅威の存在である。夢を語る男は、ダイアンを妄想から覚まさせ、彼女を恐怖に陥れることになることを予告していたのだ。

レジに立つ男を見た不安が、ダイアンの妄想世界に歪みをもたらせたのか、このとき、リタがウエイトレスの名札に「ダイアン」の文字が書かれていることに気づく。ダイアンの現実世界を下敷きにして妄想世界は成り立っているから、先述したコーヒーカップのように、ウエイトレスの名札は、ダイアンの妄想世界に現実世界がふと顔を出したのであろう。この名前から二人はダイアンの家に電話をすることになる。ここで、留守電の声を聞いたリタは「自分の声ではないが、聞き覚えのある声だ」ともらす。さりげなく、ダイアンがベティであることをほのめかすシーンである。

ここで興味深いのは、電話が妄想世界と現実世界をつなぐ機能を果たしている点である。これと同様のことが、妄想の中の「カミーラ殺人未遂」の電話が現実世界のダイアンの家につながるくだりでも描かれる。本作品には様々な時代の電話機が登場するが、それは電話機が時空間を越えた次元をつなぐ道具という設定であるからかも知れない。

●映画は妄想再生機

いよいよベティのオーディションの日が来る。彼女は、このオーディションで最高の演技を披露する。清純派のベティが見せる官能的な演技に、映画のスタッフ同様、観客もノックアウトされる。この妖しい雰囲気は「ワイルド・アット・ハート」でのローラ・ダーンとウィリアム・デフォーの熱い絡みを彷彿させる。清純の裏にある妖しさ。この裏表を同時にかつ大胆に描いてみせるのがリンチ作品の特徴である。

オーディションを成功させたベティは、ケシャー監督が行っているオーディション会場へと招待される。彼がオーディションをしている作品のタイトルは「シルヴィア・ローズ物語」。確かこの作品は、「ダイアンを押しのけて主役を獲得した」と後半の現実世界のパーティでカミーラ自身が語っていたものだ。この作品以降、ダイアンはカミーラ主演作の脇役に甘んじる下降線をたどる。その分岐点となった悪夢的作品。

このオーディションの最中、ケシャー監督とベティは熱い視線を交わす。一目で彼は完全にベティに魅了されているのだが、彼は、彼女を「シルヴィア・ローズ物語」の主役に選ぶことが出来ない。なぜなら、この作品の出資をしている謎の組織にケシャー監督がカミーラを使えとプレッシャーをかけられているからである。

しかし、この謎の組織とはダイアン自身の妄想がつくりあげた幻であり、謎の組織のボスである「良い魔女」の「計画」とは、ダイアンの妄想そのものなのだから、彼らは現実世界には存在しない。単に、彼女は自分自身が才能に恵まれながらもチャンスに恵まれなかった不運な女性だったと思い込みたかったのだ。「シルヴィア・ローズ物語」の主役に抜擢されていれば、私の人生はバラ色だったのに・・・。そんな無念さが生み出したのがこの謎の組織なのである。ケシャー監督が、謎の組織の車を破壊するくだりで、あらかじめゴルフクラブを持っていたのはおかしな話だが、それも妄想であることを強調するための演出であろう。

妄想の中のケシャー監督のキャラクターには、ダイアンの嫉妬心が色濃く反映されている。現実世界で彼がカミーラと熱い仲であることを認めたくないため、妄想の中で彼の妻にはマッチョな愛人がいるのだ。それを知ったケシャー監督は、妻の宝石箱にペンキを流し込むという奇行に走って家を追い出されるが、それは彼が滑稽であればあるほど、彼とカミーラの関係を忘れ去ることができるからだと思われる(しかし、先述のパーティでのやりとりから、現実世界では、家を追い出されたのは奥さんの方だと分る)。

これまでは、本作品の前半部分がダイアンの妄想であることを前提で話を進めてきたが、見ようによっては、前半部分はケシャー監督が撮り上げた作品だともとれる。彼がハッピーエンド版「サンセット大通り」を撮っているのである。後半の現実世界のパーティは、その作品完成を祝う打ち上げなのである。だから、カウボーイも含めて前半に登場した人物が勢揃いしているのである。この解釈の正当性を強調するのに、ベティがリタに語る「名前を伏せて、映画みたいに別人になりすますの」というセリフがある。前半、現実とは違うキャラクターでいるのは、彼らが映画の中のキャラクターを演じているからということなのだ。現実のカミーラとダイアンは、映画の中のリタとベティという役を演じている訳である。彼女たちだけでなく、ココも然り。カウボーイも然りである。ケシャー監督や殺し屋は、自分の役を演じているといったところか。

そう考えると、本作品の時空間をノンリニアに飛び交う展開も納得がいく。映画とは、編集によって、現実の時空間の規則から解放される表現だからである。映画は、人間の妄想を再構築する表現として開発されたものと言ってもいい代物だから、前半が妄想とも映画世界とも解釈できるのは当然のことなのである。だから、前半の妄想部分をケシャー監督のつくりあげた作品だと解釈することは、何の違和感もない。

●自己愛こそが理想の愛の姿

オーディションを終えて、リタとベティはダイアンの家を訪ねる。そこには、女性の死体が横たわっている。冒頭からここまでの約90分間が、リンチ監督がテレビシリーズのパイロット版としてつくりあげた部分。元々、本作品は、テレビシリーズとして立ち上がった企画らしいが、パイロット版を見たテレビ局(ABC)の上層部に気に入られずボツに。1年後、フランスの配給会社が「マルホランド・ドライブ」を買い取り、追加撮影を行った末、晴れて劇場版完成に漕ぎ着けたという経緯がある。ABCがリンチに何を望んでいたのか不明だが、本作品が正真正銘のリンチワールドが展開する傑作となったことは誠にうれしい限りだ。

話を本編に戻そう。ダイアンの家で自分の死体を見たリタは恐れおののき、カツラをつけてベティの風貌に近づこうとする。そして、その風貌に自ら見とれてしまうほど気に入る。このリタの振る舞いには、「恋人を自分の理想に近づけたい」というダイアンの心理が透けて見える。理想の恋人とは、自分を無条件に受け入れてくれる相手であり、それに当てはまる人物は自分自身しかいない。自己愛に勝る愛はないといったところか。そんなわけで、愛すべきカミーラはダイアンの分身へと変貌を遂げる。この「死体を甦らせ、自分の理想の恋人に変身させる」という行為は、まさしくヒッチコックの「めまい」とシンクロしており、屍姦をイメージさせてゾクゾクさせられる。

こうして、理想の恋人同士になったリタとベティは、ベッドの中で愛し合う。しかし、ベティの幸せはここで終わりを告げることになる。なぜダイアンの妄想は、せっかく二人が結ばれたところで幕を引くことになるのか。それは、ダイアンが自分たちが結ばれた後に別れの時が待っているのを知っていたからだろう。だから、二人が結ばれると、リタは夢でうなされ、妄想世界から現実世界に戻る機能を持ったブルーボックスを手に入れるべく劇場へとベティをいざなうのだ。

劇場の舞台では、男が「すべてはまやかし」と語る。この言葉は、リタにこの世界が「すべてダイアンの妄想である」ことを教えている。真実を知ったリタは今の幸福が妄想に過ぎないこと。そして、自分自身が虚像であることを知って悲しむ。一方、ベティは、自分の妄想世界の終焉を予感し、現実世界と対面しなければならないことを恐れる。二人の涙は、そんな思いから流れ出すのである。

家に帰り、いよいよリタはブルーボックスにブルーキーを差し込もうとする。しかし、そこにはベティの姿はない。そして、ブルーボックスを開けると、リタの姿も消えてしまう。現実世界を目の前にして、妄想世界のキャラクターたちは煙の如く姿を消してしまうのだ。ここで注意すべき点は、ブルーボックスが開いた後、「緩やかな溶暗」に挟まれて、妄想世界ではベティの叔母さんであった女性が映し出されるところ。この女性はずっとこの家にいたのである。彼女は誰なのか。現実世界では、彼女は旅行に出かけてもいなければ、ベティの叔母さんでもなかった。すべてはダイアンの妄想であったことを示すショットである。この後、ダイアンの死体が甦り、ダイアンの厳しい現実が描かれていく後半が始まる・・・。

ここに綴った解釈がすべて正しいものではないにしても、こうして全編を振り返ってみると、リンチ監督がいかに論理的に作品を組み立てているかは分かって貰えると思う。理性を麻痺させ、感覚に訴える作品が、その実は非常に論理的につくられているという逆説。理性によって、感覚的な作品にポピュラリティを与えること。これこそがリンチ監督の際立った才能だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?