「不知」の自覚こそ「知を愛し求める」という探求的活動の出発点となるのだ。

遠い記憶に出会う

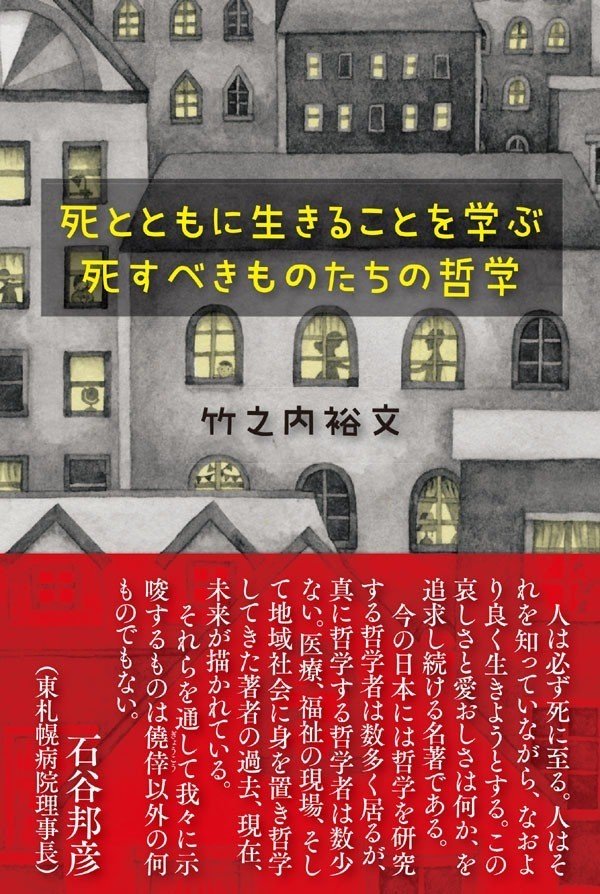

一週間前の9月26日 たもとの会で1冊の本を読み終えた。

今年1月から毎月細々と1章ずつ読み、この日が終章だった。

会の翌日、山歩きの会に参加した。終盤に兵庫区にある烏原貯水池を通った。

わたしはこの貯水池の近く清水町というところで生まれた。2歳くらいのときに引っ越したのだが、その当時同居していた祖父母の会話のなかに出てきた「水源地」という言葉が記憶に残っている。場所からして、祖父母の会話に出てきていた「水源地」はこの烏原貯水池(かつては神戸市の水源地のひとつだった)のことだったのだ!と気づいた。わたしには一つ違いの兄がいて、兄を祖父が水源地に連れて行ったという記憶がある。わたしは2歳で幼かったからか、連れて行ってもらえなかったのだ。兄が連れて行ってもらった「水源地」は遠い記憶の中でわたしにとって連れて行ってもらえなかった、兄だけが連れて行ってもらえた妬ましい場所だった。

すっかり忘れきっていたその懐かしい記憶の場所に全く思いがけず訪れることになった。

__ここ、じいちゃんが言うとったあのスイゲンチや・・・__

目の奥のほうが熱くなった。

終章 死すべきものたちの哲学――死とともに生きるための実践

たもとの会でこの本を読み始めたとき、著者の竹之内さんは終章まで続いたら最終回に参加してくださるとおっしゃっていました。

とはいえ、世界はいろいろ騒がしくなっていたし、なんとか続けながらも、無事そうなることのほうが難しいように思えました。

でもとうとうその日が来て、竹之内さんは本当にいらっしゃいました。さらにご自身が運営されている静岡の死生学カフェのお仲間お二人までが、ご一緒に来てくださいました。

いつもの会より1時間長い18時から21時の会にしました。

たっぷり時間があると思いましたがあっという間でした。

1.学び合い、支え合うコミュニティー終末期ケアのモデルチェンジ

この節では昨年著者がグラスゴー大学の教授と共同研究(看取りプロジェクト)に着手することになって、再訪したイギリスのホスピスの有り様について書かれています。

ホスピス・緩和ケアは、専門職によるサービス提供(service delivery)モデルからコミュニティ発展(community development)モデルへと変化していっているのだそうです。よい終末期ケアとは専門職による緩和ケアがその答えとなりうるのかという議論があるそうです。多様な関係のコミュニティのメンバー同士が支え合う、そしてかかわるそれぞれが死とともに生きる学び、特別な時間を共有することで生まれる共感がコミュニティを育てていくのでしょうか。そのようなカタチへのチャレンジが始まっています。

イギリスのホスピスのパイオニアの一人、シシリー・ソンダースの講演の引用があります。

わたしたちがどれほど苦痛を軽減できたとしても、また(目の前で)起こっていることに新しい意味を見出だせるように、どれほど患者を手助けできたとしても、わたしたちには立ちどまらざるをえない場所、自分たちが実は無力だと知ることになる場所が必ずある。

ほんとうに他者を完全に理解することなどできないわけです。

ソンダースさんのように立ち止まる人は少なく、素通りしてしまうことが多いのではないでしょうか。

本の中で、著者は

「立ちどまらざるをえないということは、しかしそこに、立ち続けるという仕方で共にいることができるということだ。」としています。

無力だと知ったとき、わたしはそっとその場を離れて(逃げて)しまいそうです。

2.死すべき者たちの連帯の足場

「人(生あるもの)は必ず死ぬ」ということを、わたしたちは何故知っているのか、なのですが、わたしたちは未経験のことであっても、身の周りで起きていることやメディアなどで見聞きする中で物事を知っていくということがあります。「〇〇が死んだ」は日常茶飯事として経験しています。そういう「三人称の死」の経験の重なりの中で死を理解しています。

でも「一人称の死」、わたし自身が死ぬという経験をしない限り、「人(生あるもの)は必ず死ぬ」を確かめることはできないです。でもその時が訪れたとき、わたしは不在になってしまうということで、わたしは永遠にそれを確かめることはできない。そうですよね。ていうようなことがもっと丁寧かつ、的確な表現で本の中では記述されています。

わたしはまぁまぁ長く生きてきた今でもやはり自分の「死」がこわくないとは言えないです。自分が無くなることへの不安はどう解消されるのか、そして生きている中で「かけがえのないあなたの死」→「二人称の死」はわたしにとって自分の生を大きく揺るがす出来事になります。

参加者の中には「三人称の死」と「二人称の死」との間に「2.5人称の死」と感じるものがあるとおっしゃる方がいらっしゃいました。

また、死に関して人称による違いをあまり感じないという方もいらっしゃいました。

わたしは自分の生に大きく影響を及ぼす死を「二人称の死」とあえて考えたりはしませんが、昨年母を亡くした経験を今も引きずっています。

母はわたしにとってかけがえのない存在だったのかどうかもわかりません。

でも最後は自分の生活の一部となっていました。

なかなか人に理解してもらえないと思います。それは前節での他者を完全に理解することなどできないということと繋がります。ずっとこのことを思いますが、理解してほしいのではないのだと思います。なんなんでしょうね。

「だれかを失うとする。その死んだ人、いなくなった人が、架空の実体のない存在になってしまったことがつらく悲しい。だが、その人を慕わしく思う気持ちは、架空のものではない。自分自身の内部へくだって行くこと。そこには、架空のものではない慕わしさの思いが宿っている。死んだ人が現前するというのは、想像上のことにすぎないが、死んだ人の不在はまさに現実である。その人は、死んでからは、不在というかたちであらわれるのだ。」 シモーヌ・ヴェイユ

さて、脱線してしまいましたが、この節の終わりに「死を能くする」というこれまた難しい言葉がでてきます。「死」を究極の可能性として考え、そして「死」を受け止める態度を言うのだそうですが・・・。難しいですね!

3.死すべきものたちの対話ー「死の練習」としての哲学

そしてこの節で、「死を能くする」ためにどうすればいいのかという事になっていきます。その探求は哲学で、哲学とは「知」を求める活動で、いうならば「知を愛する活動」だそうです。「哲学者」とは「知者」ではなく「愛知者」なのだということなんですね。

それは「知らない」ことを自覚している人のみが進んでいける世界です。「知っている」つもりの人や「知らない」ことを気にかけない人はその活動に入っていけないということです。

こんな「たもとの会」なんてことを始めているわたしは、「知らない」ことを気にかけない人は、嫌味な意味ではなく、とてもうらやましい気がします。なんだか、そういう人はいろんなことから自由な感じもするんですよね。

そして究極の愛知者(のように感じた)ソクラテスのエピソードが紹介されています。死刑執行の日の朝に弟子たちと「魂の不死」の論証を試みたというのです。それもとても幸福そうに。それほど哲学すること、知を愛すること、そのために「対話」することが好きだったのですね。

まぁかなり珍しい人なのかなと思います。

そして「対話」の魅力にハマっておられるという著者の竹之内さんはやはり、そういう場をつくっていかれることになります。

4.「死の練習」の場を創設するー生と死をめぐる対話的探求の実践

2013年から著者の竹之内さんは静岡で「哲学カフェ@しずおか」を創設され、2015年に「死生学カフェ」を静岡で創設されます。

今は哲学カフェからは少し離れ、「死生学カフェ」という足場に重点をおき、対話的探求を続けられています。

ここで本人の竹之内さんと同行されていたお二人の方々がどちらにも深く関わっておられたので静岡での哲学カフェと死生学カフェについてぶっちゃけのお話が聞けたのはとても楽しかったです。

哲学カフェは各地でたくさん開催されています。その場合のファシリテーターの役割とその場で何が生まれるかはいろんなカタチがあっていいように思えます。ある意味ソクラテスっぽい竹之内さんにとっての「対話」のカタチはこれからも進化していくのだろうと思います。

「死の練習」のための場をしつらえ、死すべきものたちの連帯の足場を築くという使命をご自身に課されています。なんと言っても「愛知者」ですから。

死生学カフェでわたしは、参加者一人ひとりの「尊厳」を大切にすることを学んだ。生と死をめぐる課題は多様であり、だれひとりとして同じ苦悩を抱える者はいない。それゆえ各人の課題を安易に一般化し、苦悩を理解した気になると、間違いなく失敗する。にもかかわらず、それらの課題と苦悩は問いとして立てられ、共有されなければならない。さもなければ対話ははじまらない。一人ひとりの「尊厳」を大切にしながら、しかし知への愛に促されて、大切な事柄に大胆に踏み込む勇気が求められる。「死」を特別視する態度から自由になる必要がある。

5・終わりにー死すべきものたちのコミュニティを築く

プラトンがアテネ郊外のアカデミアという場所に小さな学園を開いたそうです。哲学することは対話すること。プラトンが友人たちに送った書簡の一部の引用文から

それは直接に事柄そのものを中心に、幾多の交わりを重ね、生活を共にしていると、突如として、あたかも火花が飛んできて、光明が点じられるように、それが直接に魂のうちに生じることになる。そしてそれからは、それが自分で自分を育てることになるといったものなのです。

この文章は哲学対話ということに限らず、私たちの生きていく中で経験することがある事象ではないかと思います。

わたしは何のために生きているか、ということを考えたことがある人は少なくないと思います。わたしはある意味こういった経験をしたくて生きているという気がしました。

何気ない会話の中で起きることもあるし、音楽を聞いている時に起きることもあるし、特別な出来事の経験の中で起きることもある。苦しみや暗闇に沈んでいるとき、先の見えない息苦しさの中でなにかそこから抜け出すきっかけになること。火花のようなときもあれば、ふと落ちてきたしずくのようなときもある。

死すべきものたちが学び合い、支え合うコミュニティを実現するためには、「共感する地域の仲間」のように、日常生活の中で支え合い、学び合うコミュニテイの拠点がかかせない。

著者の竹之内さんはその拠点づくりにチャレンジするという言葉で本を締めくくられています。

終わりのはじまり

たもとの会はわたしの個人的な場です。

この度はリアルで、その場を用意し、月一での読書会をしてきました。

なんの本を読むかも知らせずに「わたしが読みたい本があるので一緒に読んでください」という傍若無人な会にわたしにとってはたくさんの人「延べ20人程)が集まってくださいました。最終回は15人という人数でした。

終わってからの懇親会も話が尽きず、終わりのないたもとの会でした。

本当にありがとうございました。

そして、その参加者の半分以上は歩いて来られる距離に住む人たち。

ほかも市内がほとんどという近場の集まりというところもとてもうれしいことでした。

そういう意味で、竹之内さんおっしゃる、「共感する地域の仲間」と言っていいのでしょうか。全くそんなことは意識もしていませんでした。

竹之内さんはさすがに対話の達人と思いました。最終回に参加された方は来られるまで「こんな小難しい事ばかり考えて書いている人ってどんな人なん!?」という感じでしたが、最後はみんな竹之内さんに会ってとびきりの対話を楽しめたのではないでしょうか。

わたしがこれからどうしていくかは自分でもわかりませんが、なにか新たなはじまりのようにも思います。わたし自身の中にある「死」と向き合う?

いや付き合いながら、できれば楽しく日々を過ごしていくことができればなと思います。たもとの会に来てくれた人も、そうではない人も、これから出会う人も、うまくいえないですが

どうもありがとう。

母の写真は殆どないのですが、母と私がくっついている唯一の写真です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?