次男リョウ(小2)、 コミュニケーションの問題が 気になり始めた頃

こんにちは。常に折り畳み傘を持ち歩く、なかだいらです。

このnoteでは長男ナオ、次男リョウが発達障害の診断を受けた流れ、その後バリ島で育て直しを行った体験の記録を、本人の許可を取ったうえでつづっていきます。

バリ島へ行ったのが2009年。まずはそれまでの日記を出していきます。#063

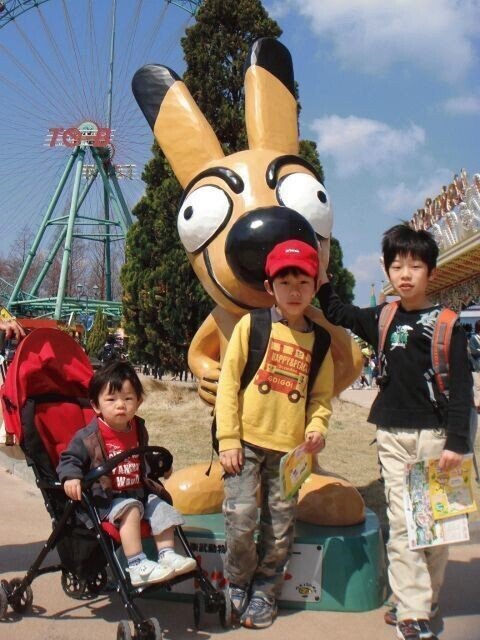

2008/3/27「東武動物公園」

東武動物公園に行ってきました。

ココにとって初動物園、初ゾウ、初ホワイトタイガー。

意外と長男・次男が仲良く過ごしてくれて良かった。

帰りがけに長男が「今日は楽しかった~。連れてきてくれてありがとう」と言ってくれて嬉しかった。

なのに、次男は「今日は最低だった。こんな家に生まれてこなければ良かった」と言って車内は一気に険悪ムード……。

なんで言っちゃうかな、ここで。

夜、夫婦で話し合って「……楽しそうにしていたよねぇ」「何が原因だろうねぇ」と、思い当たることがなくて腕組みしたのでした。

2008/3/27「次男の死にたい気持ち」

家で時間をもてあましていた次男が手のひらに「しぬ」と書いて見せに来た。

「僕、死んじゃう」というのが最近の口癖。

長男もそんな時期があったけど、親としては本当にショック。

よく見ているつもりでも、見当違いな愛情を注いでいるだけなのかな~、と。

ここのところルームでもあまり宜しくなく、毎日があまりに不平不満だらけ。もっとお金持ちの家に生まれたかったとのこと。そうすれば欲しいものも買ってもらえたのに、と。

お小遣いをもらえなくなった経緯とか、ゲームを取り上げられた経緯が理解できていないというのもあるんだろうなぁ。

今日も家にジュースが無くて「オレの分のジュースを買って来ないママが悪い」と言ってた。

何でしょうか。反抗期でしょうか。

とりあえず、死にたい気持ちは嫌だけど「死ぬ」と言えば気を引けるというパターンも嫌なので、一緒に過ごす時間を捻出していきたいなーと思う。

夫も時間を作って二人きりで出かけようと試みているけど、最終的に「今日は最低だった」的な展開になってうまく行っていない様子。

赤ちゃん帰りもあるんだろうね。きっと。

2008/3/29「次男の通知表」

今日、ようやく次男の通知表を受け取りました。終業式の日にやっぱりきちんと忘れてきて、辞校式の今日、たくさんの荷物と共に持って帰って来たのでした。「よくできた」がひとつも無い通知表だったけれど、いいんだ別に。毎日笑顔でいてくれればそれだけでいいんだけどな~。

いままで何度か「テレビに出たい」と言っているので、劇団にでも入れようかしら、と思ったり。

本人に聞いてみるとハニカミながら「半分嫌で、半分やってみたい」とのこと。どうなる、リョウ。

2008/3/30「モコの体重」

えーと、モコちゃんの体重を今日量りまして、7.6kgと分かりました。

小型犬より重い!

2008/4/4「ネットカフェ」

いよいよバリ島下見ツアーが目前となってまいりました。

今回の旅は観光というより現地調査。もし本当に引っ越したと

したら、ネット環境の確保をどうするか。

ネットカフェはたくさんあるみたい。

後半泊まる宿は無線LANが使えるけどPCは持ち込む必要あり。

自分の仕事がバリでできるのかどうか、私がどこにいても

可能なのかどうか。お試しの意味も込めて、ここのところ

ネットカフェを利用しています。

ビジネス用の個室(ブース)があって、ワード・エクセル・

ネット環境も揃っています。ドリンクはフリー。食事の注文

はブラウザからできます。

家にいるとどうしても気が散ってしまうので、ここ(いまも

ネットカフェから)はとても良いかも。

家から出て通勤(?)することで、今日やるべき仕事の整理

もできて効率的です。

ただ無音だと周囲の音が気になるので、ヘッドホンでラジ

オを聞いてるんだけど、バナナマンのラジオで笑いをこらえ

るのが大変でした。

2008/4/5「猫カフェ」

最高じゃ~! 近所の駅近くにある猫カフェ。

猫15匹いるの。

■当時をふりかえって補足 2021.10.31

次男は、経緯の理解や人の気持ちへの配慮が難しくて、周囲はみんな意地悪だと思っていました。春から3年生になる年でしたが、早生まれだからその辺の発達がゆるやかなのかな~と、思うものの、日常の中でどうしたら私たちが意地悪ではないこと、リョウのためにみんなが働きかけていることが伝わるか、バリ島帰国まで試行錯誤が続きました。

この問題を抜けられたのは、本人が成長したことと、伝わりやすいツールを見つけたおかげ。リョウには「コミック会話」これがとても効果的でした。

小さい子にもきっと分かりやすい。わずかな工夫が道を開いてくれました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?