記事一覧

もう一度カメラの話をしないか?その13 白岡順のニコンF3には常に50ミリのレンズしかついていない。彼とは人生で前後1度きりパリであった。

白岡順は好きな写真家である。人生で1度だけ白岡にあったのは彼がニューヨークからパリに引っ越してきた時だった。記憶が曖昧なので白岡の年譜を調べてみたら1979年にパリに移動している。だからその時だと思う。その白岡が20年もパリに住んでそこで作家活動をしてヨーロッパでは非常に有名な作家になった。ところが日本ではマイナーなギャラリーとかカメラメーカーのギャラリーで写真展をするだけなのが残念である。これは単純明快なことでヨーロッパの写真に対するスタンスと日本の写真ギャラリーに対する存

有料

200

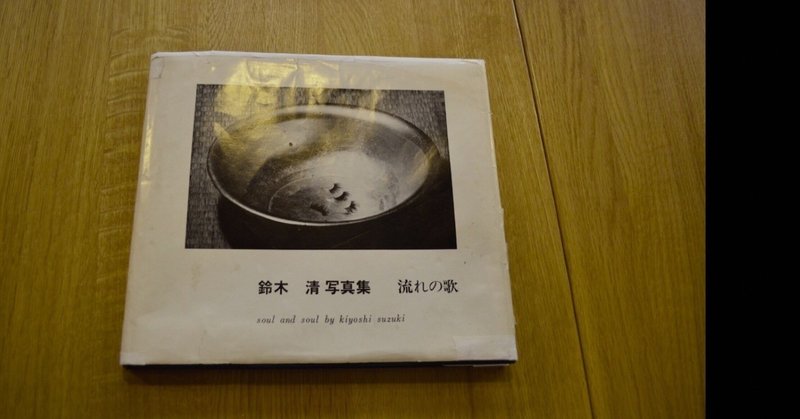

もう一度カメラの話をしないか? その19 鈴木清のニコンS3ではあるが、彼とはカメラ談義をしたことが1度もない。もっぱら酒と人生論だった。

鈴木清は若くして亡くなった。鈴木清はロバートフランクの良き友人であった。ここが大切なポイントなのである。私などはロバートフランクの追っかけであるが、鈴木清は友人なのである。だから鈴木の下にはロバートフランクから手書きの郵便がよく届いていた。なぜそんなことになったのか?鈴木靖にめんと向かってそんなことを質問した事は無い。結局1つだけ確かな事は鈴木清の仕事にロバートフランクが惚れたと言うこと。これ以外に理由はないだろう。私の場合はギャラリーモールの津田に頼んで私の写真集をロバート

有料

200

もう一度カメラの話をしないか? その22. 森山大道のペンタックスの使い方に刺激されて、当時の写真家志向の青年はみんなペンタックスを買った。

日本の写真家で東京の路上で1番遭遇する率が高いのは、森山大道である。中野駅北口とか新宿の曙橋の下の迷路のようなところで偶然に森山さんに遭遇するのである。この前中野駅の北口で森山さんの姿を見かけた時はいきなり声をかけると失礼にあたると思って私は彼の動きを見ていたら角のトイレに入っていった。ご老齢であるからそのまま倒れられたりすると困るので20分経過して森山さんの姿が見えなかったらトイレに入って声をかけようと思っていた。心臓発作何かでそういう間一髪のところで助かった人と言うのは私

有料

200