ケータイ文化と音楽―着メロからLISMOまで

人々がまだ、iPhoneを目にするよりも前の時代。日本では、インターネットに繋がるモバイル端末「ケータイ(※1)」が普及し、あらゆるシーンでその生活をサポートしていました。

電話やメール、ニュースのチェックはもちろんのこと、行き先の天気や電車の乗換案内を調べたり、宿泊施設の予約や、クーポン券の受け取り、趣味に関する情報発信、オークションでの商品購入、金融機関のサービス利用まで。ケータイを片手にインターネットを活用する人の姿はそこかしこで見られました。そしてその光景は、まさに他の国々が十年後に実現することになる“未来の生活”だったのです。

1999年に「iモード」「EZweb」のサービスが開始され、2001年には世界に先駆けて3G回線の商用化に成功した日本。2003年、国内の携帯電話の世帯普及率は94.4%にまで達します。2000年代の生活文化は「ケータイ」を抜きして語ることはできないでしょう。

この記事では、そんな「ケータイ文化」の中で音楽がどのように存在していたのかを紹介していきます。筆者は近代日本における音楽聴取形態と文化の変遷(※2)に関する調査をしており、この記事はその小まとめと調査に必要なアンケートの呼びかけを目的として執筆しました。

ケータイが一世を風靡したあの頃を覚えている方は、是非アンケートにご協力ください。もちろん、この記事は当時を知らない若い方も面白く読めるように書きました。「ポケメロJOY!!!」「レコチョク」「LISMO」などの名前を見て懐かしく感じる方はノスタルジーと共に、そうでない方は現代史に触れるつもりで、それぞれ楽しく読んでいってもらえたら嬉しいです。

※1 【ケータイ】同じ携帯電話でも、現在みなさんが手にしているスマートフォンと1990〜2000年代の携帯電話は区別して認識する必要があります。実際に、スマートフォンと比較した当時の携帯電話の総称として「ガラケー(ガラパゴス・ケータイ)」「フィーチャーフォン」などの呼び方がありますが、前者は「ガラパゴス化した携帯電話」という蔑称であり、後者はその機能性に由来する名称です。僕は、あの頃の携帯電話と現在のスマートフォンの間に「技術や機能性」だけでなく「文化や社会との関わり方」で異なる点が多くあることを指摘し、まさにそこを論点に据えたいと考えています。そこで「テクノロジーの違い」ではなく「カルチャーの違い」に着目する意味を込めて、平成中期の空気をまとった「ケータイ」という呼び方を使うことにします。

※2 【近代日本における音楽聴取形態と文化の変遷】音楽聴取形態というのは「どのように音楽を聴いていたか」ということ。つまり、音楽の聴き方とそこに存在した文化に関する研究です。「人々がレコードで音楽を聴くようになってから、音楽をコトではなくモノとして収集する文化が生まれた」とか「ウォークマンとイヤホンの普及により、音楽は自身と社会を遮断する役割を担うようになった」などといった考察を頼りに、音楽と人間(社会)の関係を説明しようとする試みです。

ケータイのパーソナル化と「着メロ」の誕生

携帯電話には「着信音」という機能があります。これは電話やメールが「着信したこと」を「音によって通知する」というものです。

ケータイの黎明期には単調なパターンの着信音しか選べませんでしたが、1996年5月にドコモから「デジタルムーバ N103HYPER」というモデルが発売され「旋律を伴う着信音=着信メロディ」が設定できるようになりました。

「着メロ(※3)」こと着信メロディが開発された背景には、ケータイ利用者の急増があります。当時は誰もが似たような着信音だったため、ケータイが鳴っても誰のものか判らない。着メロは、そんな問題を解決する「鳴り分け」のために開発されたのです。ケータイの普及は様々な音の問題を併発しており、マナーモードが搭載され出したのもこの時期でした。

程なくして、利用者が自分で音階を入力し「着メロを自作する」ことができるモデルが登場します。作曲機能を搭載した最初のケータイは、1996年11月に発売されたデンソーの「デジタルミニモ D319」で、発売したのは日本移動通信(IDO)=現在のau(KDDI)でした。

1989年生まれの僕は、小学生の時に母のケータイを借りて着メロを作っていた記憶があります。両手に収まる小さな機械で音楽がつくれる。その面白さに熱中するあまり、布団の中にまでケータイを持ち込んで怒られたこともありました。ただ、やっていたのはオリジナルソングの作曲ではなく「流行りのJ-POPやCMソングを着メロで再現する」という遊びです。ゲームボーイのような軽妙な電子音に魅了されながら、お正月には箏曲「春の海」という大作を作り上げました。

自分の好きな曲を着メロとして再現することは「打ち込み」と呼ばれ、中高生を中心に大きなブームとなりました。1990年代後半には打ち込みのためのノウハウ本が大量に出版され、書店やコンビニの棚に並ぶようになります。

同じ頃、ケータイ市場にも変化が生じます。それまでケータイのボディカラーは黒一色だったのですが、この頃からゴールド、シルバー、ピンクといった明るい色のモデルが並び出しました。ケータイがビジネスシーン以外で使われるようになったことに加え、「人と違った色のモデルが欲しい」という需要が広がったのです。この頃、人気を博したノキアの「D315」の売りは「ボディのカバーを5色から選べる」ということでした。

着メロをつくったりカバーを変えたり「他の人と差別化したい」という需要に応えた市場の動きは「携帯電話のパーソナル化」と言われました。パーソナル化=個人化する、ということです。誰もが当たり前に持っているものだからこそ、自分のケータイには個性を与えたいと感じるようになったのでしょう。

この後のケータイ文化を追っていくと、着メロや着うたの設定は自己ブランディングや個性の主張、ときにはユーモアを表現するものになっていくのですが、着メロはその成り立ちからして「個人をアイデンティファイする」目的で開発されたものでしたので、ケータイに設定される音が自己表現として文化的発展を遂げるのは当然のことだったとも考えられます。

※3 【着メロという名称】「着メロ」は、アステル東京によって商標登録された名称(現在、その商標権はビジュアルアーツが保有)であるため、すべての着信メロディを着メロと呼ぶことは正しくありません。ただし、この記事においては生活文化の実態に即して、着メロは「着信メロディ全般」を指すものとします。

着メロ配信サービスの普及―手段のエンタメ化

1999年12月、iモードにて世界初の着メロ配信サービス「ポケメロ JOYSOUND」がスタートします。ケータイでサイトにアクセスし、着メロをダウンロードしてそのまますぐに設定できるという画期的なサービスでした。雑誌を見ながらケータイに音階を入力する「打ち込み」に比べると圧倒的に手軽であり、利用者は瞬く間に広がります(※4)。

「ポケメロ JOYSOUND」の利用料金は、10曲までダウンロードできて月額300円。サービスの運営元は、通信カラオケ「JOYSOUND」を運営する大手カラオケメーカー・エクシングでした。翌2000年には、同じく大手カラオケメーカーから第一興商が、またIT業界からもベンチャー企業であったドワンゴ、フォーサイド・ドット・コムなどが参入していきます。ポケメロJOY!!!、メロDAM、着信メロディGIGA、セガカラiメロディ、ローランド サウンド・ギャラリー、ヤマハ★メロっちゃ!、いつでもメロディっぱ♪、メロキャラ、プチメロ、NHKメロディファイル、MelodyClip♪…。着メロ市場はあっという間にレッドオーシャンと化します。

そこで、各社は着メロのダウンロードを主軸に、クロスセルや囲い込み戦略を行います。例えば「ポケメロ JOYSOUND」では、月額100円で曲の歌詞を表示する「デジ歌詞」や、月額300円で25人のアイドルの中から気に入ったアイドルにポイントを提供する「バトラクション」といったサービスが生まれました。

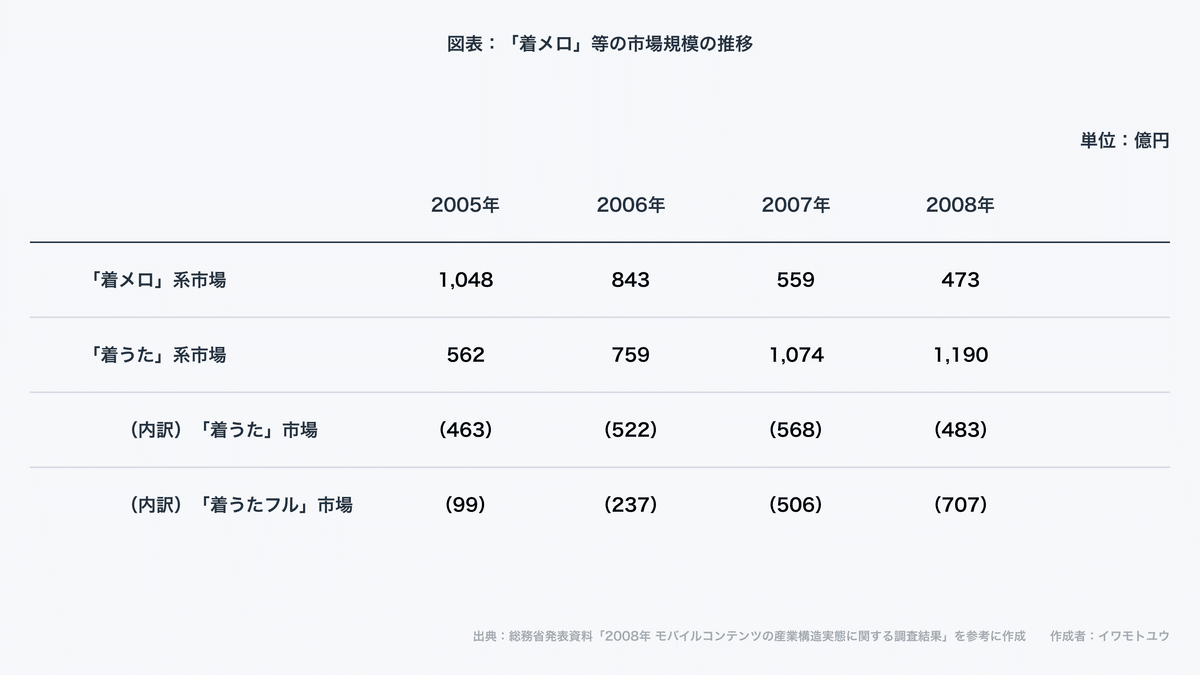

こうして着メロ配信サービスは新しいコンテンツ販売の仕組みとしてだけではなく、モバイル向けデジタルコンテンツのプラットフォームとして発展していきます。「着メロ系」の市場規模は2001年に600億円を超え、そこから2年後の2003年には1100億円を超えるという急成長を遂げます。

さて、2002年7月に発行された『平成14年版 情報通信白書』には「携帯電話で今後活用したいインターネットサービス」を尋ねたところ「着メロ等のダウンロード」と回答した人が3割を超え、最も利用意向が強かったという記録が記されています。これは「交通機関の乗り換え案内」「地図情報」「金融機関との取引」といった実利的な需要に大差をつけての一位でした。

考えてみると、これは不思議な結果です。ケータイには「誰かと連絡を取り合いたい」「出先で情報を調べたい」といった目的があるはずで、初めから「着メロを聴きたい」と思って買った人はいないでしょう。しかしこの調査結果によれば、当初の目的よりも「着信音を着飾りたい」という手段に対する需要の方が強くなっているのです。

確かに、新しい着メロを設定した直後は着信が待ち遠しくそわそわしたものです。まさに手段が目的化している状態ですが、人間の欲求は合理性の外側にも存在するということがよく分かる例だと思います。

※4 【着メロの自作はどうして廃れたのか】打ち込みより手軽な配信サイトの利用が広がったという理由が大きいですが「ケータイのスペックが上がって音の表現幅が広がった分、素人が扱えるものではなくなった」という説もあると思います。当初、ケータイは単音しか扱えませんでしたが、次第に3和音、4和音、16和音…と扱える音の数が増え、表現の幅が豊かになっていきます(※5)。そして32和音や64和音ともなると、もはやケータイでピコピコと作曲できる対象ではなくなってしまいました。

※5 【和音】当時のケータイのスペックを示す重要な指標のひとつ。ただし、音楽用語としての「和音」とは意味が異なります。楽器の演奏において「三和音」と言えば「3つの音から構成される和音」を意味しますが、ケータイの「3和音」は「同時に3つの音まで鳴らせる」ことを意味します(発音数)。16和音といえば「同時に16個の音まで鳴らせる」ということで、例えば、主旋律に対して伴奏パートの音を被せる表現が可能になります。

音楽産業の外側に築かれた着メロ市場

2000年代初頭に生まれた着メロという巨大市場。しかし、このマーケットに対する音楽産業の反応は決して良いものではありませんでした。

この成長市場で成功を収めたのは、大手カラオケメーカーのエクシング、第一興商や、ITベンチャー企業のドワンゴ、フォーサイド・ドット・コムなど。そこに、それまで音楽産業の中心であったレコード会社、音楽プロダクション、音楽出版社などの姿はありませんでした。

着メロは、配信事業者が着メロ用のカラオケ音源を独自に作成し、それを販売するという事業モデルです。つまり、オリジナルの原盤を使ってはいないため、楽曲の著作権者(作曲者)に対する著作権料は発生しても、レコード製作者や実演家(演奏家、歌手)に対する著作隣接権料は発生しません(※6)。つまり、どれだけ着メロが購入されても、楽曲の原盤を制作したレコード会社や音楽プロダクション、実演家にはお金が入ってこない仕組みになっています。

着メロによって、カラオケメーカーやITベンチャー企業は大きく業績を伸ばした一方、音楽産業の中核企業は大きく利益を得ることはできませんでした。折しも、CD売上の減少が止まらず、音楽産業に陰りが見え始めた頃のことでした。そしてこの因縁は、次なるビジネス「着うた」にまで引き継がれることとなります。

※6 【着メロの著作権料】着メロによる収益については、1曲1回のダウンロードごとに5円(もしくは情報料の7%)の著作権料をJASRACに支払うことになっていました。

「着うた」―失地回復をかけた音楽産業の反撃

2002年12月3日、auのEZwebにおいて世界初の「着うた」サービス「レコード会社直営♪サウンド(レコ直)」がスタートしました。

着うたは、楽曲を電子音で再現した着メロと違い、実際の楽曲そのものを15秒や30秒で切り抜きしたものを配信するサービス。着メロは著作者に支払う著作権料しか発生しませんでしたが、着うたは著作権料の他に著作隣接権料が発生します。

具体的には、楽曲の売上からキャリア手数料として9〜12%、著作権料として7%強が分配され、残りが配信事業者の取り分となります。配信事業者はそこから50〜70%程度の原盤印税をレコード会社に支払い、その中からアーティストにはアーティスト印税が支払われる、という計算です。

「レコ直」には、サービスの開始時点で大手レコード会社15社が参加しました。着メロの利益を他業界に持っていかれた音楽産業が、反転攻勢の構えを見せた形でした。そしてレコード会社はコンテンツホルダーとしての優位性を活かしながら、着うた市場を作り上げていきます。

着うたを制作するためにはレコード会社など原盤権者の使用許諾が必要になりますが、各レコード会社は着メロ配信事業者からの原盤の使用許諾を求められても、多くの場合それを拒否しました。また、参入障壁が低かった着メロ市場は早い段階で低価格競争に陥ったのに対し、着うた市場はコンテンツホルダーでないと参入できなかったため、価格下落圧力が生まれづらい環境で市場を維持することに成功しました。(着メロが10曲300円で販売していたのに対し、着うたは1曲100円での販売が一般的でした。)

「レコ直」に続いて、他のレコード会社やインディーズレーベル、音楽プロダクション、音楽出版社も次々と着うたビジネスに参入していきます。着うたは、2004年7月に1億曲ダウンロードを達成し、2005年4月に2億曲ダウンロード、そして2006年1月には3億曲ダウンロードを突破しながら、着メロの顧客を奪うことに成功します。2007年には着うたが着メロの売上を超え、ついに逆転を果たすのでした。

さて、着うたの成功については数々の説明がなされていますが、ここではその「名前」について考えてみようと思います。

着うたを考案し、実際の配信事業者となったレーベルモバイルの代表執行役社長(当時)であった今野敏博は、着うたの企画をKDDIに持ち込んだ時のことを次のように語っています。

「『着うた』『着うたフル』という呼び名も、この時点で決めていた。『音楽配信』というとめんどくさそうだし、難しそう。着メロがすでにあったので、『着』と付ければわかりやすいと思った。メロが片仮名なので、平仮名で『うた』にしようと。300から400くらいの候補の中から選んだ」(2008年12月03日 CNET Japan「着うたがどうやって生まれたか、知っていますか」より)

今野は別の場面でも「“音楽配信”などというと、ちょっと難しいモノに聞こえる。着メロが進化したものと考えたほうが分かりやすい」と口にしており、着うたの成功について尋ねられると技術や決済方式について説明するより前に「そもそも、着うたという名前が良かった」と前置きをするほど、その名前が成功の最大の成功理由だと繰り返し語っています。

「そのサービスがどんなものか、ひと目で分かる名前を付ける」というのは、商品開発や広告戦略としては当然のことですが、着うたについてはそれだけの話では片付けられないものがあります。

今野によれば、ケータイ向けに音楽をまるまる一曲販売する「着うたフル」の構想は、着うたの企画を持ち込んだ時点で既にあったといいます。しかし、着うたフルは着信音としての利用を前提としない、音楽を聴くための配信サービスです(詳細は後述します)。最初に着うたという名前にしてしまうと、後にその名前は実態にそぐわないものになってしまうことは分かっていたはずですが、今野は整合性よりも「着メロを進化させた着うた、着うたを進化させた着うたフル」という分かりやすさを優先した。このマーケティングの発想には極めて優れたものがあります。

実は当時、NTTドコモの「M-stage」やDDIポケットの「SoundMarket」など、既に携帯端末向け音楽配信サービスは存在していました。ただ、いずれも成功しているとは言い難く、携帯端末向け音楽配信サービスは上手くいかないと言われていました。恐らく今野は、先行サービスがぶつかっていた大きな壁を観察しながら、どうしたらそれを越えられるのかを考えていたのでしょう。そして、その壁を飛び越えていくために用意した滑走路が「着うた→着うたフル」という市場のコンテクストだったのです。

※ 余談ですが、着うたという名前は実に2000年代的なものに思えます。当時、みんながこぞってダウンロードした音楽は、浜崎あゆみ、CHEMISTRY、宇多田ヒカルなど。実に「うた」という言葉がふさわしい人たちです。これが、現在の2020年代だったらどうでしょう。米津玄師、YOASOBI、Official髭男dism … 恐らく彼らを聴くサービスに「うた」という名称は付かないのではないでしょうか。歌唱力の比較ではなく、時代同士を比べた時に「2000年代は“うた”が前景化していた時代だった」ということがサービス名からも伺えるのではないかと思います。

「着うたフル」という挑戦

さて、いよいよ「着うたフル」の登場です。

前項で少し触れましたが、着うたフルはこれまで紹介してきたサービスの系譜の上に成り立つ存在であるものの、着メロや着うたとは一線を画す存在として捉えるべきでしょう。

着メロや着うたが「着信音としての用途を前提に」提供されるサービスであるのに対し、着うたフルはその名の通り一曲まるまるを配信するもの。どちらかといえば、いま僕たちがスマートフォンの中で使っている「Spotify」や「Apple Music」といったサービスと近い性質のものです。(より正確には、ストリーミングサービスではなくダウンロード販売のサービスなので「iTunes Store」と同質のものです。)

着メロで辛酸を嘗めた既存の音楽産業は、着うたの成功によって顧客の奪取に成功し、モバイルコンテンツ市場で莫大な利益を得るようになります。しかし、そこから着うたフルへとスムーズに移行できたかというと、そう簡単ではありませんでした。

まず、15秒や30秒程度を配信する着うたとフルコーラスを提供する着うたフルとでは、レコード会社の反応が大きく異なります。着うたは音楽配信ではなく、そこからCDの販売につながるプロモーション活動という立ち位置でした。プロモーションでありながらお金も取れる。だから各社コンテンツホルダーも協力をしたわけです。着うたフルとなると、CD販売との競合性が高まってしまう。これがレコード会社に敬遠された大きな理由でした。

また、当時の日本ではケータイにイヤホンを付ける文化がほとんど存在しませんでした。当時のケータイのイヤホン端子は平型コネクタが採用されており、一般的なイヤホンのステレオミニジャック端子を利用するためには変換アダプターが必要とされていたのです。

さらに価格設定の問題がありました。着うたフルの1曲あたりの価格は200~300円になるだろうと計算されていましたが、CDレンタルなどに比べるとどうしても割高になってしまう。「同じ値段でCDが1枚借りられるのに、ケータイでしか聴けない音楽1曲に同じ値段を払う客はいない」「着うたフルの利便性を加味してもユーザーが受け入れやすい価格ではない」といった懸念の声が上がっていました。

様々な課題や不安材料を抱えつつも、2004年11月「EZ 着うたフル」がスタートしました。そして始まってみると、開始から2ヶ月足らずで100万曲ダウンロードという快調な滑り出しを見せ、翌2005年6月に1000万曲、12月には3000万曲と、大方の予想を裏切る形でサービスは急成長します。2008年の売上は700億円を超え、着メロや着うたを抑えて一大市場となりました。

もちろん、こうした成功には数々の努力や工夫がありました。その一つが、着うたフルのサービス開始に併せて開設された音楽ポータルサイト「EZ MUSIC!」でした。

EZ MUSIC!は音楽CDの販売サイトにリンクしており、そこではauの代金代行徴収システムを使ってCDが購入できるようになっていました。これにより、若年層などクレジットカードを持たないユーザーが着うたフルから音楽CDのオンライン購入までシームレスに誘導される仕組みを提供したのです。KDDIは音楽業界に対して、着うたフルを「音楽市場のメインマーケットであるアルバムCD販売につながるツール」として活用してもらうよう体裁を整え、健全な関係を構築することに努めたのです。

誰が「着うたフル」を使っていたのか

着うたフルが全盛を誇った2005年から2008年、僕は高校生でした。しかし、僕は着うたフルを使ったことがありません。音楽は人一倍聴いていた方でしたが、ケータイで音楽を聴くことはありませんでした。代わりに使っていたのは、AppleのiPodという製品です。

KDDI執行役員コンテンツ・メディア本部長(当時)の高橋誠は、着うたフルを開始した直後の取材で「iPodとiTunes Music Storeはパソコンでダウンロードした楽曲をiPodに転送する必要がある」のに対し「着うたフルは携帯電話で完結するのが強みである」と説明しています。

当時の僕は、iTunes Music Storeで音楽を購入するどころか「レンタルCDショップで借りてきたCDをMacで取り込んでiPodに転送する」という更に手間のかかることをしていました。しかし、僕に限らず、当時の人はこうした手間を負担とは思っていなかったように思います(使えるお金の少ない高校生だからだったかもしれませんが…)。たしかに、着うたフルは「携帯電話で完結する」という強みがありましたが、それを便利だと感じて「iPodから着うたフルに乗り換えた人」がいたかというと、そんなことはなかったはずです。

では、着うたフルはどうしてヒットしたのでしょうか。言い換えれば、誰が着うたフルを使っていたのか。僕は、着うたフルのヒットは「パソコンを持っていない層へのリーチ」が大きかったのではないかと考えています。携帯電話で完結するということは、言い換えれば、パソコンを使わずに音楽を持ち運べるということ。当時iPodやMP3プレーヤーはそれなりに普及していたものの、自分のパソコンを持っていない人も珍しくはなかった(※7)。着うたフルはそういった消費者たちを中心に、ケータイで音楽を聴く文化を育んでいったのです。

そしてその後、auは2006年1月にパソコンユーザーを対象に含めた「LISMO」というサービスを開発します。

(当時のLISMOのCM。iPodのシルエットCMを意識しているようにも見えます。)

LISMOは、ユーザーが携帯で購入した着うたフルをPCに転送してバックアップできるほか、反対にPCでリッピング(=CDからPCへの音楽データの取り込み)した楽曲をケータイへ転送することもできる、というのが売りのサービスでした。

着うたフルで「携帯電話で完結する」体験を提供したものの、iPod + iTunesを利用するユーザーを取り込むまでには至らなかった。LISMOはその状況を打開するためのサービスでした。つまり、auは非パソコンユーザーに向けてヒットした着うたフルを土台にしつつ、LISMOによってパソコンユーザーを巻き込みながら音楽視聴体験のデジタルシフトを図ろうとしたのでした(※8)。

※7 【当時のパソコン所有率】内閣府の消費動向調査によれば、当時の二人以上世帯のパソコン普及率は64〜73%、保有台数は1.48〜1.51台となっています。この数値は、当時を都市部で過ごした僕の肌感覚とおおよそ一致します。つまり、クラスメイトのうち自宅にパソコンがあるのは4人中3人弱で、そのうち自分専用のマシンを持っている人は半々くらい、というものです。実際、僕は友人たちとレンタルCDショップでワリカンで借りたアルバムを複製するという「CDを焼く係」を担当していましたが、これは僕が自室に自分のパソコンを所有していたからでした。

※8 【auとApple】こうして見ると、au(KDDI)とAppleは逆のルートを辿ってきたことが分かります。auがモバイル端末で完結する体験からパソコンユーザーを含めたサービスに拡大しようとしたのに対し、AppleはiPod + iTunesからiPhone(+ iCloud)へと閉じるように発展してきました。更に俯瞰してみると、日本のケータイが電話機に音楽再生機能を付加するように発展してきたのに対して、iPhoneは音楽再生機(iPod)に電話の機能を足す試みだった、と捉えることもできます。電話機も音楽再生機も「聴く」ためのデバイスで、やがては共になる運命だったのでしょうが、こうした遺伝子の違いは随所に現れた気がします。

アンケートのお願い

以上、大雑把ではありましたが、ケータイ文化と音楽の関わりを見てきました。経済的なデータやニュース記事を元に、自分自身の体験を交えながら考察してみましたが、本格的な考察を行うためには当時を体験した人の声をもっともっと集める必要があります。

特に、着うたフル、LISMOは、2000年代の音楽体験を説明する上で重要なキーワードです。例えばLISMOには、自分と同じ曲を聴いている人が他にどのような曲を聴いているかが分かったり、曲を軸にメッセージのやりとりができるといった機能が用意されていました。こうしたサービスを体験した人のフィードバックは、現在のストリーミング時代の音楽とコミュニケーション体験を考える上でも重要な資料となりうるはずですが、それをなかなか見つけることができずにいます。

引き続き資料に基づいた調査は行いつつ、当時の肉声を収集して更に考察を深めていきたいので、アンケートへの回答や本記事のSNS拡散など是非ともご協力をお願いします!

文責:イワモトユウ(Chooning 代表)

音楽SNS「Chooning」のダウンロードもお願いします!

https://chooning.app/ja

参考資料等

音楽媒体の変遷に関する一考察 音楽の質の向上を目指して(北村彩)

https://www.kochi-tech.ac.jp/library/ron/pdf/2012/03/14/a1130439.pdfデジタル音楽で変わる日本の音楽産業(三村英武)

https://www.komazawa-u.ac.jp/~kobamasa/seminar/sm08/sma308/seminarists2008/mimura/public_html/seminar/sotsuron_mimura.pdf音楽と消費者行動研究:現代の音楽消費動向に関する予備的研究(川又啓子)

https://core.ac.uk/download/pdf/230768665.pdfメガマーケティングによる市場の断絶と想像:着メロから着うたへ(西本章宏、勝又壮太郎)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/soshikikagaku/51/3/51_31/_article/-char/ja/次世代着メロは32和音が主流に?──CEATEC(2001年10月03日「ITmedia Mobile」)

https://www.itmedia.co.jp/mobile/news/0110/03/32.html着メロの進化形目指す~「着うた」の裏側(2002年12月10日「ITmedia Mobile」)

https://www.itmedia.co.jp/mobile/0212/10/n_uta.html「携帯はiPodを超える」~auが狙う音楽配信ビジネス(2004年10月13日「ITmedia Mobile」)

https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0410/13/news031.htmlKDDIが考える「着うたフル」の勝算(2004年11月18日「ITmedia Mobile」)

https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0411/18/news094.html「LISMO Music Store」のメリットはどこにある?(2006年4月21日「ITmedia ビジネス ONLiNe」)

https://www.itmedia.co.jp/bizmobile/articles/0604/21/news103.htmlauの音楽サービス「LISMO」は「iPod+iTunes」よりもすごい?(2006年2月7日「ITmedia Mobile」)

https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0602/07/news096.html月額315円で“LISMOのすべてを楽しめる”――auユーザー向けセットトップボックス「au BOX」登場(2008年9月25日「ITmedia Mobile」)

https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0809/25/news025.html着うたがどうやって生まれたか、知っていますか(2008年12月03日「CNET Japan」)

https://japan.cnet.com/article/20384621/3G時代を盛り上げた「着うたフル」からサブスクまで 携帯の音楽配信を振り返る(2022年4月17日「ITmedia Mobile」)

https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2204/17/news006.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?