テスト投稿02(大阪市川口地区 史跡)

大阪市西区川口(旧川口居留地)近辺の石碑について。

大阪市の中心地・中之島は北の堂島川、南の土佐堀川とのあいだに存在するが、中之島の最西端で堂島川と土佐堀川は合流する。両河川はすぐさま再び、安治川と木津川という河川に分かれ、大阪湾へと通じていくのであるが、その安治川と木津川に挟まれた土地に川口地区は位置する。

逆に川口地区から西に少しばかり行くと大阪メトロ「九条駅」、JR西日本「西九条駅」がある。ちなみに西九条駅はユニバーサルスタジオジャパン(USJ)へ通じるJRゆめ咲線への乗換駅でもある。九条駅と西九条駅とのあいだに安治川が流れており、直線ルートでは阪神電鉄か、あるいは安治川隧道という歩行者・自転車専用の地下道を通って歩かなくてはならない。

九条島と朝鮮通信使

この九条の地は、江戸時代の寛永年間、水理の才のあった幕府の役人、香西晢雲が土地の有力者、池山新兵衛の協力を得て開発したものです。それまでこの地は南浦と呼ばれ「海辺より怒涛逆流する」砂洲でした。ここの近くの本田一丁目にある竹林寺は二人の菩提寺で、江戸時代、我が国との善隣友好に尽くした朝鮮通信使ゆかりの寺院です。

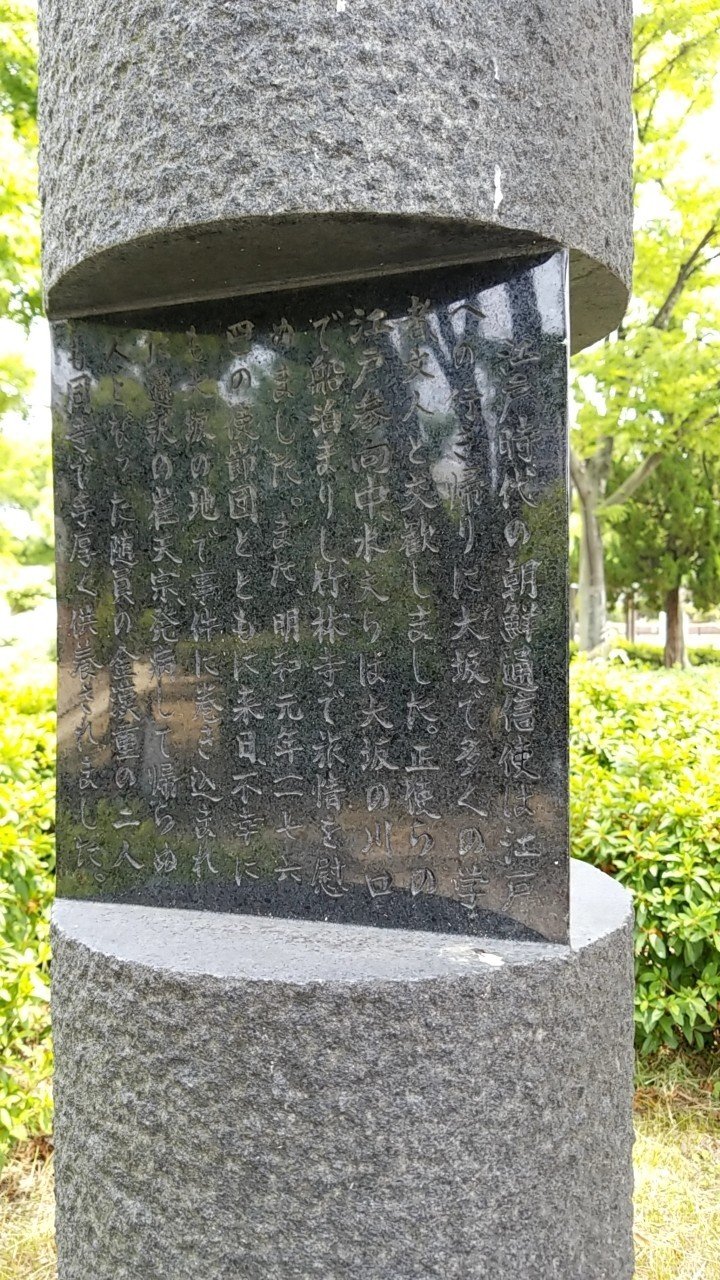

江戸時代の朝鮮通信使は江戸への行き帰りに大坂で多くの学者文人と交歓しました。正使らの江戸参向中、水夫らは大坂の川口で船泊まりし、竹林寺で旅情を慰めました。また、明和元年(一七六四)の使節団とともに来日、不幸にも大坂の地で事件に巻き込まれた通訳の崔天宗、発病して帰らぬ人となった随員の金漢重の二人も同寺で手厚く供養されました。

如心山 竹林寺

竹林寺と九条

竹林寺は慶安二年(一六四九)に香西晢雲(こうさいしょううん)が建てたお寺です。当時の九条は淀川の浸食によって民家は水害に見舞われていました。そんな折り、河川の修築に詳しい香西晢雲が、地元の池山新兵衛(いけやましんべい)と協力して川口の砂州を修築し、水害を防ぎました。土砂を盛って出来たので「九条島」と言われていました。

竹林寺という名前について

香西晢雲が九条開発の時、自然に生じた「三股の竹」から阿弥陀如来の小像が現れた事から『竹林寺』と名付けられたと伝えられています。

開山上人

岌頓法師(ぎゅうとんほうし)という念仏行者が竹林寺を念仏道場として多くの老若男女を集め、日々念仏を申しましたこの岌頓法師が開山『教誉上人』(きょうよしょうにん)です。

松島 戎島

もと寺島とよばれた「松島」は寺島の北端に樹齢三百年といわれる有名な松の大木があり、この松と寺島を合わせた名といわれ、歓楽街として賑わった所です。北側の「戎島」は竹林寺の梅ノ木にちなんで、梅本町と改名されました。

梅本橋・顕彰碑

尻無川の梅本橋は明治三年、従来の戎島渡の廃止に伴い架けられた。

当時、川口には居留地が設けられており、梅本町はそれに接続する地域であった。居留地や梅本町には外国人が来住し、大阪における文明開化の発祥地ともなっていた。松島は人形浄瑠璃や芝居の小屋等も作られた。居留地と松島地域を結んだのが梅本橋であった。

初代梅本橋の規模は橋長二十二・七m幅員四・五mの木橋であり、橋名は西詰の梅本町からつけられたが、その由来は同町の竹林寺境内にある「浪花の香の梅」という名樹に因むと伝えられている。

同寺内には松島文楽座で活躍した竹本磯太夫の墓がある。

大正四年、市電第三期線で整備された松島安治川線の敷設に伴い、橋は架け換えられ、橋長二十四・六m、有効幅員十八・二mとなり、中央の市電軌道敷には鋼桁、歩道部には木桁が用いられた。

その後、昭和二十五年のジェーン台風直後から同二十七年頃に、尻無川の木津川~岩崎運河部分の埋立工事が行われ、これにより本橋を含む五橋が撤去された。

現在では、本橋が架けられていた場所は松島公園の一部となり、市民の憩いの場として利用されている。

平成十三年七月二十日 大阪市

日本聖公会 川口基督教会

History of Kawaguchi Christ Church Cathedral 教会の歩み

「川口居留地」と呼ばれたここ川口町では多くの来日宣教師たちが伝道をはじめ、いくつものミッションスクールや病院などが建てられました。

1869年、長崎から大阪にやってきた米国聖公会宣教師C.M.ウイリアムス主教は川口の地に移住し、

1870年、英学講義所を開校するとともに英語による礼拝を始め、これがこの地でのキリスト教宣教の最初であり、当協会の第一歩となりました。

1881年には教会が設立され、

1920年には現在の礼拝堂が建設されました。

そして、1950年に大阪教区主教座聖堂となりました。

1995年1月17日の阪神・淡路大震災ではこの教会も塔が倒れ、礼拝堂も被害を受け、一時は取り壊しかと言われましたが、全国の人々の大きな援助によって

1998年に礼拝堂が復元されました。

2010年に創立140周年を迎えました。

川口地区に散り散りに建てられた石碑。その内容をひたすら引用してきましたが、互いのあいだにちょっとした関連性が発見できます。

街を歩き、石碑の文を読み通すことで当地における歴史の流れがあなたの頭のなかで立ち上がってくるかもしれません。

https://www.amazon.co.jp/dp/4784208755/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?