”なぜ”を魔法の言葉だった。

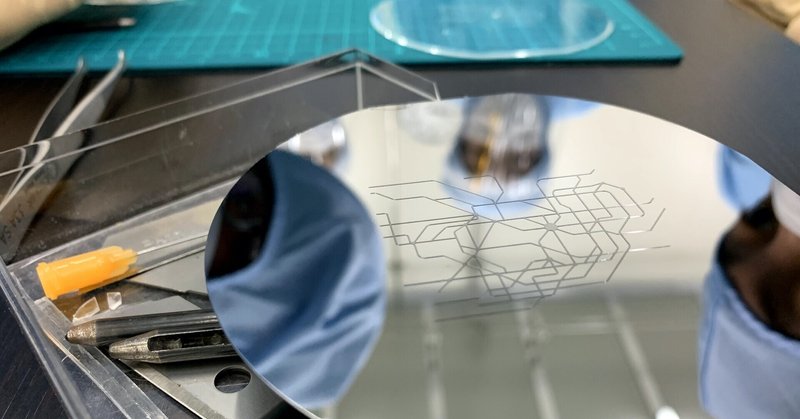

新卒入社した半導体関連の企業で3年間勤めていた頃、ものづくりに没頭していた。”なぜ”が追求できる面白い世界だった。

半導体関連企業と言っても国内外の装置メーカーに対して、装置部品をOEM製作するビジネスモデルで自社工場でものづくりをしたり、協力会社に製作を依頼したり。時にはどこも製作ができないような難易度の高い加工品、溶接品がきたら必死で製作可能な外注先を探したり、興味ない人から「何が楽しんだこの仕事」という内容かもしれない。

業界人からするとたった3年。と思うかもしれないが確かに私はものづくりのプロであった。プロとして仕事をしていた。

徹底的に原価計算を行い、あらゆる製作上の疑問点を潰して仕事を行った。文章を読み取るいわゆる国語が得意ではなかったが、図面を読み取ることは得意だったし。毎日レベルをあげた。

なんとなくそこにある記号、形状から、設計者の意図を読み取る。これが何より楽しくて仕方なかった。秘密の暗号、またはモールス信号でこっそりやりとりしているような感覚。(モールス信号なんて分からないが。)

よく聞く”客先のニーズを理解することが大切”なんて就活時代聞き飽きたが現場に出ると確かにそこには客先のニーズが転がっていた。

どんなに難しい案件が来ても必ず”製作不可”と言わない。自社で製作できなければ外注で、既存の外注でできなければ、新規の仕入れ先を探した。

仕入先に見積依頼していると面白いのが同じ設備を持っているのに価格に大きな差が出てくることがある。多少のチャージの違いや、材料の問屋の違いでは説明できないような価格差だ。

相手からしたら迷惑な失礼なやつかもしれないが”なぜこの価格なのか”何回も問い合わせた。加工屋のおじちゃんたちは快く色々な事を教えてくれた。どのように材料固定して、どんなプログラムでどこからどう加工を開始していくのか。そこには確かにいわゆる”ノウハウの違い”がはっきり現れていた。時には電話を持っている腕が痛くなり持ち替えながら何十分も会話して教えてもらう。(上司からしたら客先に営業かけろよと思われていたかも。)しかしこの積み重ねが私をプロへとレベル上げさせた。

「外注依頼して来た回答に粗利を乗せて客先へ回答」そんなことでは一つも面白くないしビジネスでもなんでもない。”なぜ”を突き詰めて本質をつつく事で初めて世界が広がっていきその先に”ビジネス”を感じることができるステージがあった。

それを繰り返す事で、次は”仕入先”と”得意先”になぜ自分が必要か認識できて来た。ただの伝書鳩や口座貸としての役割ではない。明らかに技術商社(メインはOEMメーカーだが)としての役割を果たして、自分が担当する事での付加価値をつけていた。

つまりプロだ。自分で作るわけではないが私は”ものづくりのプロ”だった。

きっと他の業界も深堀すると面白いことがたくさん転がっているんなだろうなと。だからこれからもどの業界に行っても、行ってなくても知的好奇心フル活用していきたい。”なぜ”は魔法の言葉だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?