グラスゴー出身の素朴なソフィスティ・ポップ、Deacon Blue(感想)1987-1994年

2021年の2/5に通算10枚目のスタジオアルバム『Riding On The Tide Of Love』がリリースされたDeacon Blue。つい最近まで活動していることすら認知していなかったのだけど、久しぶりにいくつかの曲を聴いてみたらけっこう良かったので、これまでの活動の振り返りも含めた感想などを。

Deacon Blue(ディーコン・ブルー)は、1985年にスコットランドのグラスゴーでヴォーカリストのRicky RossとLorraine McIntosh(後にRickyと結婚)、キーボードプレイヤーのJames Prime、ドラマーのDougie Vipondで結成されたバンドで音楽性をジャンル分けするとソフィスティ・ポップになると思う。(The Style Councilほど洗練されていないし、The Beautiful Southほど捻くれてもいないけど)

アルバム『Raintown』でデビューし、1993年までに4枚のアルバムを発表するも解散。その後2001年に再結成、活動を続けている。グラスゴーで過ごす人々の等身大な日常が詩的に表現されており、ブルースほど泥臭くは無いけども、郷愁を誘うような優しい楽曲が多い。

Raintown(1987年)

デビューアルバムは、全英アルバムチャート14位まで上がりセールスも累計100万枚以上。1年半に渡って英国アルバムチャートにランクインしてロングセールスを記録している。

写真家Oscar Marzaroliによる雨のグラスゴーの写真に象徴されるように、金にもならない仕事をする人など日々のについて、グラスゴーでの都市生活をシニカルに語るようなコンセプト・アルバムとなっている。

楽曲は少しブルース調だが泥臭さはほとんどなく適度にポップ。またカバー写真や歌詞ほど曲調に暗い雰囲気は無い。なんといってもRicky Rossのハスキーで包容力のあるヴォーカルと、Lorraine McIntoshのクリアな声の掛け合わせが素敵な魅力となっている。

地味な楽曲が多くて、派手さは無いが1年半もの間チャートインしていたというだけあって沁みるような安心感がある。

1stシングルの「Dignity」は発売当初こそチャートインしなかったものの、2回再発しており、1988年に31位、1994年に20位と英国シングルチャートに入っている。

他に、「Loaded」「When Will You」「Chocolate Girl」がシングル・カットされている。

プロデューサーは、Chris ReaやKate Bushとも仕事をしているJon Kelly。

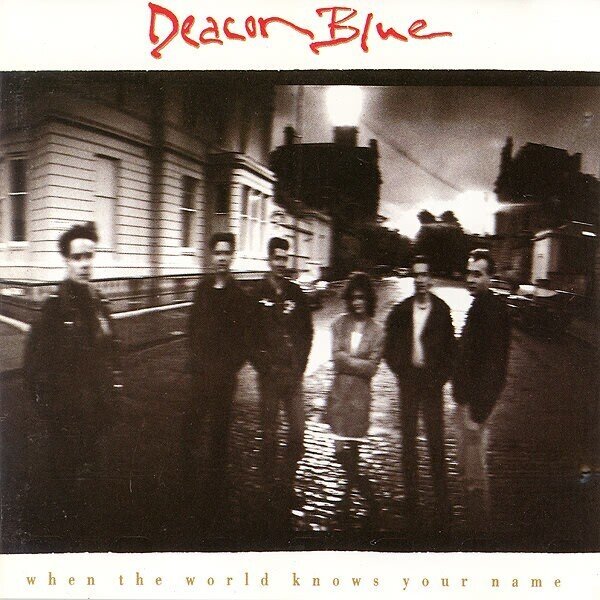

When the World Knows Your Name(1989年)

2ndアルバムは、全英アルバムチャート1位となっておりシングル・カットも5曲全てが全英チャートTOP30に入っておりセールス的には成功した。

プロデューサーは、House of LoveやJulian Copeを手がけたWarne Liveseyと、Tony BennettのMTV UnpluggedをプロデュースしたDavid Kahne。

当時発売された日本盤のタイトルはなぜか『エンジェル』。

以下は、全英シングルチャートにおける各曲の最高位。

Real Gone Kid(8位)

Wages Day(18位)

Fergus Sings the Blues(14位)

Love and Regret(28位)

Queen of the New Year(21位)

Deacon Blueの全てのスタジオ・アルバムの中でも最もポップなアレンジで、キラキラしたデジタルシンセの音色から少しだけ80sを感じさせる。また、楽曲のバリエーションも多彩。

だがしかし、私がDeacon Blueへ求めるのはヒット狙いのポップソングではなくてもっと、湿っぽくてしっとりとした楽曲なので、残念ながらあまりこのアルバムを聴きたいと思う機会が少ない。

ハスキーで少しもたついたRicky Rossのヴォーカルは軽やかなポップソングではなく、しっとりした楽曲の方が合っていると思うし、このアルバムでのLorraine McIntoshは垢抜けない感じがしてどうにも好きになれない。

なお、1990年にはシングルB面曲や未発表曲によるコンピレーション『Ooh Las Vegas』が2枚組CDで発売されて、全英チャート3位となっている。

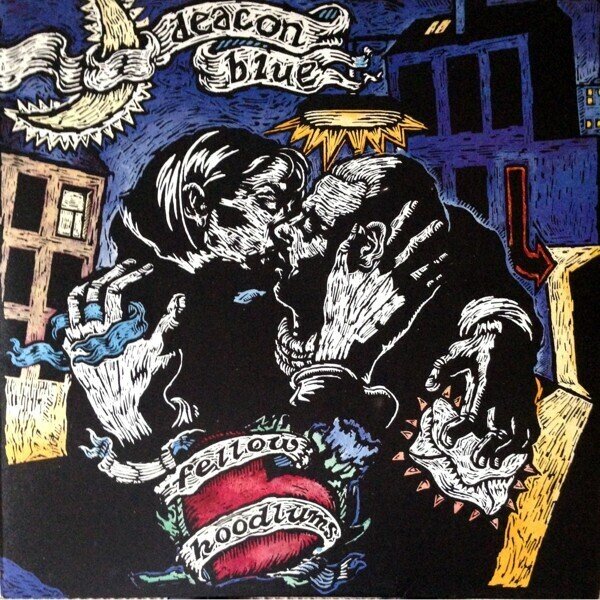

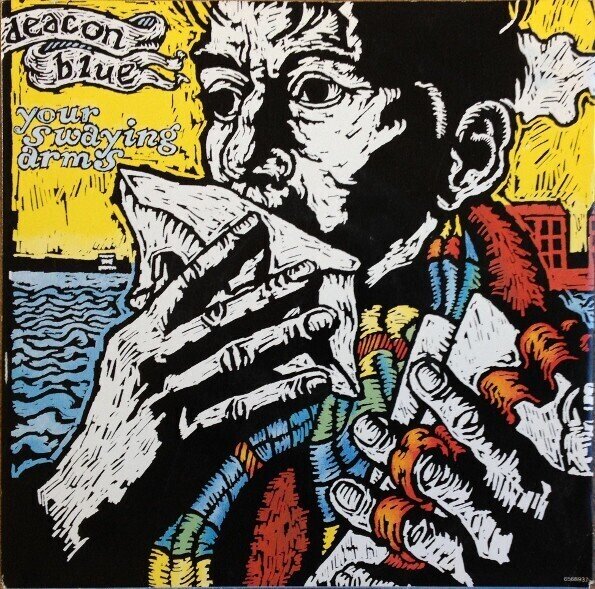

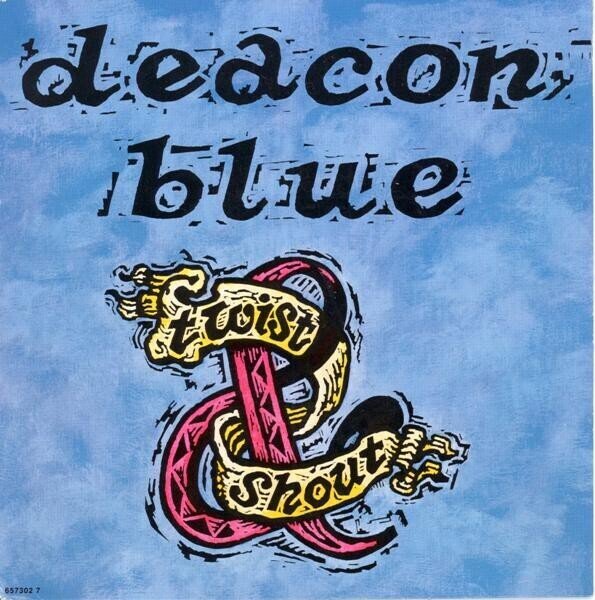

Fellow Hoodlums(1991年)

3rdアルバムの最高位は全英アルバムチャート2位。4曲シングル・カットされており、プロデューサーは1stと同じくJon Kellyに戻っている。日本盤のタイトルは『グラスゴーより愛を込めて』。

Your Swaying Arms(23位)

Twist and Shout(10位)

Closing Time(43位)

Cover from the Sky(31位)

生音が主体のアレンジとなっており、どこかノスタルジックで牧歌的だけども音の粒が立っていて空間的な拡がりが、とても心地よい音になっている。

優しいストリングスではじまる1曲目の「James Joyce Soles」から、James Primeによるピアノの旋律が美しい「One Day I'll Go Walking」まで、「Dignity」のように目立った曲は無いがアルバム全体を通しての流れも素晴らしい。おおらかで深みのあるアルバムのため飽きずに何度も聴ける。私は解散前のアルバムでこの『Fellow Hoodlums』が最も好きだ。

Sly & The Familyの「Family Affair」のイントロをまんま使った「Closing Time」の遊び心には驚いたけど。低音のRickyと高音のLorraineによる掛け合いがとても良い具合だ。

力強いタッチで、版画風に描かれたカバーイラストの雰囲気も楽曲の雰囲気と合っている。素朴な親しみやすさがちゃんと表現されており、シングル盤のカバーでもアートワークが統一されているため見ていて楽しい。

Whatever You Say, Say Nothing(1993年)

4thアルバムの最高位は全英アルバムチャート4位。

マイナーコードの暗い曲や歪んだギターサウンドの目立つ楽曲が多く、ダンスビートを刻む楽曲もあって、オルタナティブ・ロックという体裁になっている。これまでのグラスゴー出身の素朴なブルース、ロックをやっていたバンドとは思えない変貌ぶりだ。

シングルカットは4曲。チャートのアクションはそんなに悪くないので世間的には意外と好意的に受け止められていたのかもしれないが、ベスト盤に本作からの曲は少ないため評価はイマイチと思われる。

Your Town(7位)

Will We Be Lovers(31位)

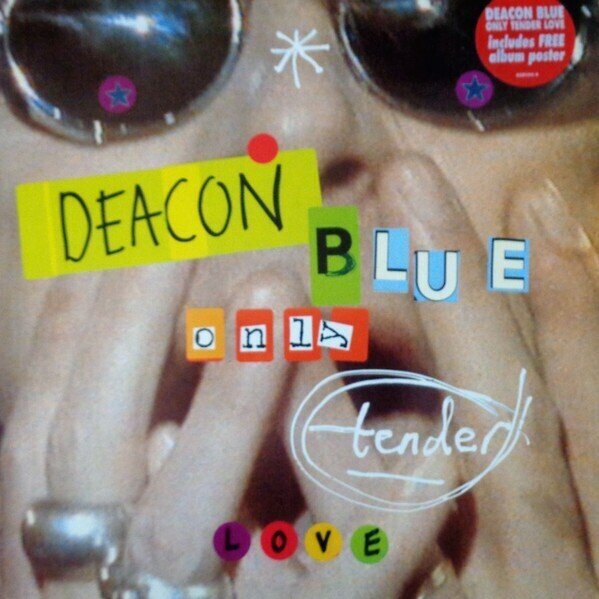

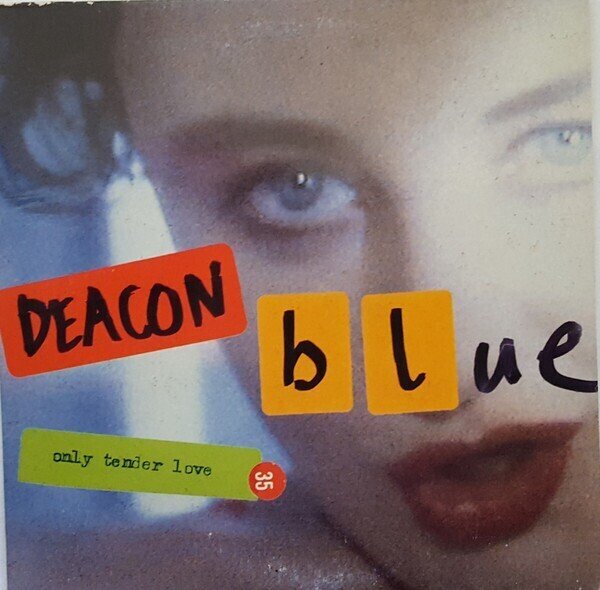

Only Tender Love(22位)

Hang Your Head(21位)

本作のプロデューサーは、Steve Osborne, Paul Oakenfoldって、これまんまHappy Mondaysの『Pills 'n' Thrills and Bellyaches』と同じ組み合わせとなり、ある意味マッドチェスターの中心にいた人たちとも言える。

そのせいか、本作ではリズムがダンス・ミュージックに寄せてあって電子音も過去作と比較して増えているのだが、全体的にノリが悪いため、残念ながらダンス・ミュージックとしては微妙な出来。これでは踊れないだろう。

本作の2年前、Happy Mondaysはプロデューサーを変えて『Yes Please!』をリリースしたが商業的に失敗しているしThe Haçiendaを運営していたFactory Recordも倒産している。つまりこの4thアルバムリリース時点でマッドチェスターはとっくに過去のものになっていたのだ。

それなのにだ。なぜプロデューサーの人選がSteve Osborne, Paul Oakenfoldとなったのか。だいたい、Deacon Blueの良さってグラスゴーに(良い意味で)縛られた詩的な世界観にあると思うのだけど、その良さが全然いかされていないし、そもそもDeacon Blueにはダンスミュージックに必要とされるファッション性が圧倒的に不足している。

とまあ、ツッコミどころ満載なのだが元々ソングライティング能力は高いバンドので全英アルバムチャート4位まで上がっているのはさすが。

当然、これまでの既存ファンはついて来れなくなったと思われるし、新規ファンを開拓しようにも、踊れないダンス・ミュージックに需要は無いため売れなかった。そして本作リリース後に解散。

だけれども、私個人としてはこの4thアルバムのことが好きだ。アーティストは新しいことにチャレンジしなくなったら終わりだし、ちゃんとその後にバンドは復活もしているのだから。1stシングルの「Your Town」なんかも、ポップソングとして聴けば完成度は高い。

そういえば、時を同じくして1993年にはBilly Idol『Cyberpunk』、U2『Zooropa』と、大御所が電子音楽に寄せてきているのも興味深いのだが、たまたまそういう時代だったのかもしれない。

シングルのカバーデザインも好み。不鮮明で粗い画像と極端な写真のトリミングに統一感の無い書体による表現は、猥雑で暗い本作の楽曲に合っていて秀逸。

また、これまでのシングル盤と違い、B面にはクラブ向けの12"ミックスが収録されているのでビジュアルもイメージチェンジを図ったのだろう。(残念ながらフロアユースなトラックは無さそうだが)

Deacon Blueはこのアルバムの発表後、1994年に解散することになるのだが、感想が長くなったので復活後のアルバムの感想は続きで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?