第10回学生地理屋交流会

こんにちは、地理屋交流会(@chiriya_meeting)のまるまるSA(@kikumaru421)です。

新年度になったタイミングの4月2日に学生地理屋交流会を開催しました。まずは参加していただいた皆様、ありがとうございました!

この会合ももう10回目になり、様々な意味で節目の4月の会でしたが、50名弱の方に参加表明を頂いて有難い限りです。

さて、振り返りのアンケートに回答いただきありがとうございます。会合が2日でアンケートの配布が10日を過ぎてしまったため、回答を頂けるかどうか正直不安でしたが、今後に生かせる有難い意見も頂きました。本当にありがとうございます。

1、基本情報

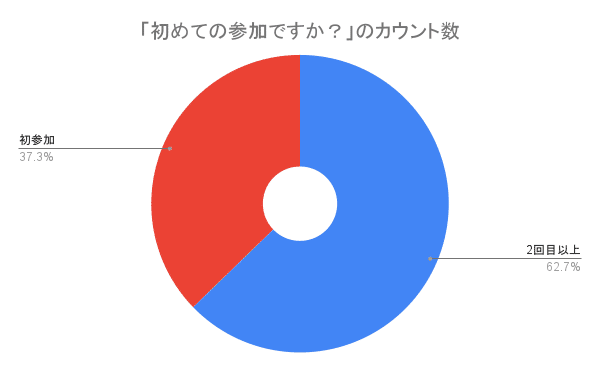

まずは、今回の参加者の方々の内訳です。

全体の実に1/3の方が今回初参加とのことで、非常に驚きとともに嬉しく感じました。前回の2021年12月の第9回が、30%の初参加割合だったことを踏まえると、今回はそれを大きく超えている点はこの会の裾野が広がっていると考えていいのでしょうか。

学年としては当然ながら大きく大学生が多かったです。なお、4月の会合という事で、おおむね前年度の学年で答えてくださっていた方もいらっしゃるとは思いますが、今回は割愛します。

この会の特徴として高専生が少数ながら参加してくださっている部分ですが、今回も大学院生より多かったです。

2、振り返りアンケートより

今回、回答は17件頂いています。回収率は33%です。

それぞれまとめています。

質問②:交流会の第一部の部屋ではどのような流れで話が進みましたか?覚えている範囲でよいのでお答えください。

・鉄道

・無言タイムののち段々と盛り上がった

・廃線の危機にたたされている路線

・「境界」の話:都道府県境のうち川で分かれている所はいろいろ面倒くさい、というような話

・無言タイム→自己紹介一周→ツイ垢交換タイム→中高大時代の旅の話

・福井県の並行在来線の社名について→渋谷駅周辺の再開発について

・交通系の話題だった気がする

・自己紹介→地理に興味を持ったきっかけ→大学の話

・自己紹介の後、参加者の居住都道府県で廃線の危機が迫っている路線(大糸線、肥薩線など)について話していました。

・しばらく無言、最初に自己紹介を行い、高校生が多かったので地理総合の話を中心に、他には出身地の話などをした。

・最初沈黙の後出身地などのお話に

・自己紹介→大糸線→肥薩線→関西のニュータウン→豊丘村の地形→アフガニスタン

まず1回目の懇談に関しては、こちらで名簿を作らせていただいて、知らない人と話していただく形を基本として行っています。回答いただいた中では、自己紹介からそれぞれの参加者の身近な問題や話題から話が進んでいっていたようですが、対していくつか無言タイムがあったというところに関しては、主催としては非常に申し訳なく思います。

以前用意していたスライドでは、まとめ役を1人選出していただいていたり、自己紹介のみ最初に行っていただくよう指定していましたが、今回はそのような指定を行っていませんでした。また、検討していたものとして「スライドに話題のヒントを掲載する」というのがありましたので、今後の会合で試験的に用意してみようと考えています。

質問③:今回も、試験的に第二部の部屋を企画を含むテーマ別に分けましたが、どちらに参加しましたか?

両方参加していただいた猛者もいらっしゃるようですが、回答いただいた中では半分に近い方が入試企画に参加されていたことがわかります。

以前行った発表会企画もかなり参加率がよく、そういった要望があることを考えると、今後も企画を検討する必要がある、という事が非常にわかる結果であるといえます。

質問④:今回、試験的に第二部の部屋を企画を含むテーマ別に分けましたが、良かった点、話題、改善してほしい点などありましたら教えてください。

・もう少し主催が話題を誘導しても良いのでは?各個人を好きな部屋に入れるならTwitterのスペースと変わらないというか…正直部屋分けなくていいと思いました

・テーマは事前に募集しといてもいいと思いました

・入試の方は知らないのですが、話す部屋の方はテーマが崩壊していて、どういった話をしているのかというのが参加者のTwitterを追うしかなかったので何らかの方法でそれぞれの部屋の今話していることを知れたらいいなと思いました。

・元からある程度のテーマに分けた方が良かったかもしれない

・あまり入試企画には興味が無かったのでテーマ別に分かれて良かった

・以前のように地理の分野ごとに部屋を作った方がスムーズに進むのではないかなと思いました。

・企画は参加しやすくとても良かった。

・さまざまなテーマの話や雑談を聞けて良かった。

頂いた回答はほぼ懇親会に参加された方のものでした。頂いた通り、話題を募って主催側からしていく形を取りましたが、早い者勝ちに細かく部屋が指定されていく形になり、結果的に部屋数が足らなくなるという問題が発生しました。前回(2021/12)では、懇親会を中心に据えて開催したため、大まかな分野別の部屋を設定していたところでしたが、皆さんの話したい内容を網羅するために次回以降にはまた用意するようにしたいと思っています。

質問⑥:今後、交流会で行ってほしい企画などはありますか?

・発表会は最低でも何回かに1回は欲しいなと思います、なんかしら話したい人は結構いらっしゃるようなので(他3件)

・IllustratorやGISを用いた地域概観図もしくはストーリーマップの作成の教育、発表等

・以前は地理研についての情報交換部屋を作った時もあると思うが、大学生(特に新入生)向けに各大と早・京の地理研会員による地理研の宣伝をちらっと入れても良いかもしれないなと思った

※大学毎に規制があったりもするので難しいかもしれない

・持ち寄りクイズ企画

・リポート風の発表やオンライン巡検

・学生地理屋交流会が以前ツイートした「都市系統の書籍を使った勉強会を新年度に開催します」について、楽しみにしていたのに、未開催開催のため実施して欲しいです。

今後の企画についてお聞きしました。

大きくは発表会ですね。前々回(2021/11)に行ったこの企画ですが、このように複数の要望を頂いていることを鑑みると、こちらとしても積極的に検討していきたいと考えています。こちらに関しては、第8回(2021/11)の反省点を踏まえて用意することになると考えます。具体的にはタイムキーパーと発表後の共有に関してです。

また、オンライン巡検なども検討には上がっていましたが、現状の事務局メンバーでは難しいところも正直感じます。ただ、企画として巡検の案はありますので、方針が決まり次第お知らせしたいところです。

各大学の地理研の交流に関しては、各地理研との話題共有が必要になりますが、以前行っていた地理研情報交換の場などは、懇親会第2部などで用意はできると思いますので、次回以降の会合に生かしたいと考えます。

書籍勉強会についても。事務局メンバーのなかで話になり、↓のようなツイートを行いましたが、その後更新が止まっております。気になる、興味のある方がいらっしゃるということを共有し、早いタイミングで次に繋げていきたいと思います。

【お知らせ】

— 地理屋交流会 (@chiriya_meeting) February 11, 2022

地理屋交流会では、都市系統の書籍を使った勉強会を新年度に開催します。

明後日までにフォームを立てますので、参加希望の方はフォームにご回答ください。

質問⑧:全体を通しての改善点や感想などありましたら教えてください

・楽しかったです!!(他2件)

・交流会という企画において、主催者が私たち参加者に何をしてほしいのかがいまひとつわかりませんでした…

・鉄オタはお呼びでない・行くべきではないと感じたので、たぶんもう参加しないと思います。

・初参加、緊張等でずっと黙っている人がいること。

・初めての人は初めての人同士で固めた方が良いと思います。一部で初めての人がいたのですが、中々話せていなかったので。

・徹夜で身構えていたので、思ったより終わるのが早かった。

・事務局の皆様、いつもありがとうございます……!

・できれば学校名の入力なしでも参加できるようにして欲しい

・地元に地理等の話題を話せる友達がいないため、このような場で話したり、自分より知識がある方々の話を聞けてとても楽しく、有意義な時間を過ごせました。

まずは、毎回「楽しかった」などの感想や事務局に労いの言葉をかけていただき、本当にありがとうございます…こちらとしても非常にありがたいです。また、時間に関してはその時の状況にもよりますのでご容赦ください。

「初めての方を部屋にまとめた方が良い」という点です。こちらに関しては前回、前々回と行っていましたが今回は行わなかった施策でした。現在、班分けなど交流会の準備の工程を、事務局の中で引き継ぎ途中ですがその間で共有できてなかった可能性があります。次回以降には改めて初めての人が参加しやすい環境づくりを行っていきます。

学校名を入力しない方法で参加したいとのことですが、現状のアンケートでは情報を公表しない方法で学校名などを伏せることができるようになっています。「学生」地理屋交流会ですので参加資格確認のためにお聞きしている部分もあります。ただ、個人情報の一つでもありますので、「気になる」などありましたらお気軽にDMを頂ければより詳細に検討ができると思います。

また、穿った意見として「交流会という企画において、主催者が参加者に何をしてほしいのかがいまひとつわかりませんでした…」というのがありました。

こちらに関しては、今回の交流会で1番の問題点であったかなと思います。交流会の意義としてかがけているキーワードはいくつかありますが、大きくは「橋渡し」「親睦を深める」などがあります。回を重ねる間にそういった部分の話をZoom内で行わなくなったために出てきた問題の可能性を感じています。

最後に

先ほどの通り、交流会を含めた準備作業などは、事務局全体で引き継いだり共有をする途上にあります。以前の施策で好評だったものは継続させていきたいですし、問題のあったことは改善して次につながる形になると思います。

以上、長くはなりましたが、第10回学生地理屋交流会のふりかえりでした。

次回ももしよければご参加ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?