「楽譜の新機軸」① 楽譜をめぐって川島素晴さんとの対談(2018/11/27)

2018年に開催した川島素晴さんとのトークイベント「楽譜の新機軸」の文字起こしを公開します。

なんだかんだかなり時間が経ってしまい、情報の鮮度が落ちているところや、今の自分が考えていることと異なるところもあるのですが、2018年当時をアーカイブする意味でも、noteに残そうと思います。

この文字起こし、かなり長いので4つの記事に分けました。興味のあるところから読んでもいいと思います。(③あたりがオススメなのですが、①を読んでいないと文脈が分からないところが多々あるかも)

またこちらの対談の完全版は、勤務先である芸大の芸術情報センターの機関誌「AMC Journal vol.3」に掲載されているので、紙媒体で読みたい方はなんとかゲットしてみてください。(というか欲しい方いたら直接小宮に連絡ください)

・イントロダクション

小宮:こんにちは、小宮知久と申します。今回は「楽譜の新機軸」ということで、トークイベントを設定させていただきました。

今回このようなトークイベントを開催するに至った経緯として二つの理由があります。まず一つに2015年より制作している『VOX-AUTOPOIESIS』という、自動生成されていく楽譜を初見で演奏者に演奏してもらう作品の楽譜のアーカイブを、2018年出版いたしまして、その出版記念というもの。そしてもう一つ、今年(2018年)、譜面審査だけになった日本音楽コンクールで、自作のオーケストラ曲が入賞して、楽譜とは何だろうと考え直した年でした。ですので、楽譜を再考できるトークイベントが出来たら面白いなと思いました。楽譜と身体との関係というところでお話をしてみたいと思い、現代音楽の第一線で活躍していらっしゃる川島素晴さんをお呼びして、今回のトークイベントを開催するということになりました。

・『VOX-AUTOPOIESIS』とその楽譜について

小宮:2016年にTokyo wonder site(現TOKAS)で、今回のトークイベントを開催するきっかけとなる、自動生成される楽譜を初見で歌う作品『VOX-AUTOPOIESIS』シリーズで構成された個展「泳ぎつづけなければならない」を開催しました。まず『VOX-AUTOPOIESIS』がどんな作品なのか、その個展の映像を見ていただければと思います。

「泳ぎつづけなければならない」映像

小宮:この作品ではどんどん楽譜が生成されていくのですが、楽譜を生成するアルゴリズムとして、演奏者の声の変化量を取っています。楽譜が生成されたら演奏して、演奏したら楽譜が生成される。歌えば歌うほど楽譜はどんどん生成していってしまいます。そして、この作品では歌手の楽譜の歌い間違い量も算定していて、それがどんどん増えれば増えるほど、より複雑な楽譜が生成されるようになっています。また、間違え量が増えれば増えるほど声に変調がかけられるようになっています。

出版された楽譜「VOX-AUTOPOIESIS」

デザイン:山田悠太朗 企画出版:thoasa(コ本やhonkbooks)

購入→ thoasa amazon

小宮:さて、この作品において、生成される楽譜はどういう意味をもつのでしょうか。例えばこの生成された楽譜を後日歌えば、この作品の再現になると言う訳ではなく、この作品は音楽というより、人とコンピューターとが相互作用する装置のようなものになっていて、人とコンピューターとを媒介するメディアとして楽譜があるといえます。つまりこの出版された楽譜を歌ったところでこの作品の再現にはならないのです。

ここで、楽譜の歴史を考えてみた時に、もともと楽譜が、すでに歌われていたグレゴリオ聖歌などをメモする程度の役割だったものが、次第に、作曲するための規範的な存在になっていきます。音楽学者の村田千尋さんが初期の記述のための楽譜、メモのような楽譜のことを記述的楽譜、それに対し、作曲家が音符を書いてその通り演奏するために存在している楽譜を規範的楽譜と名付けています。

『VOX-AUTOPOIESIS』における楽譜は記述的楽譜なのか規範的楽譜なのかよくわからなくなっています。

規範的楽譜であれば楽譜に書いてあることを歌ったら作品が成立しますが、『VOX-AUTOPOIESIS』では成立しません。どちらかと言うと、初期の記述的楽譜に近いのかもしれない。とはいえ、確かにこの楽譜は身体の記録ではありますが、完全なる演奏者たちの音楽行為の記述でもない。ということで、その2つのどちらでもない楽譜の形態になっています。

また、この楽譜は、ファクシミリ版として機能することを意識しています。楽譜のファクシミリ版というのは、昔の楽譜をそっくりそのまま模倣して出版した、レプリカのようなものです。それを『VOX-AUTOPOIESIS』でやったらどうなるか。この作品ですと楽譜がディスプレイにどんどん表示されていくので、そのディスプレイを一枚一枚写真に撮ったものが冊子としてまとめられています。また、作品解説の冊子とプログラムのダウンロードのコードが同封されています。この楽譜は、実はむしろそのダウンロードのコードの方が本体です。しかし、パッと見、楽譜としてまとめられた冊子の方がメインのようになっています。ですから、今回出版した楽譜は、楽譜自体をパロディ化している楽譜になっています。ファクシミリ版のパロディでもあり、楽譜の規範性へのパロディでもあるのではないかと思っています。

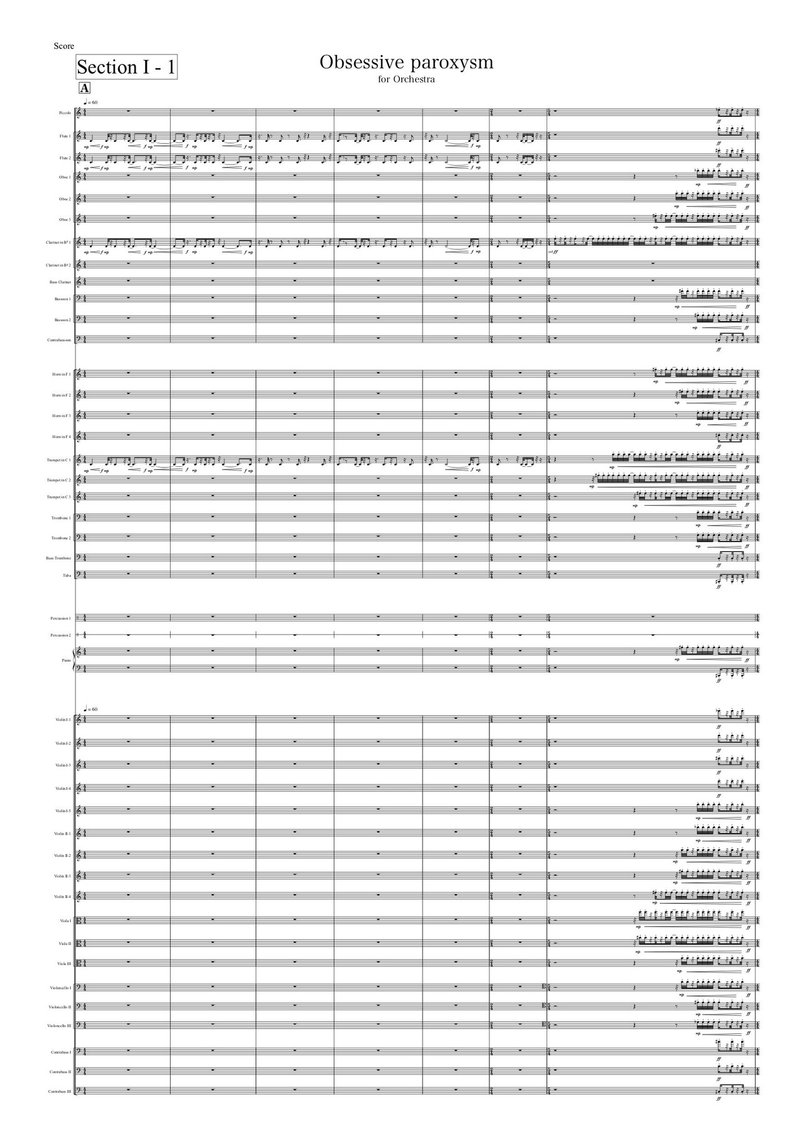

・『Obsessive Paroxysm for orchestra』について

小宮:今年の日本音楽コンクールでは、皆さんご存知のように審査方式が譜面審査だけとなり、従来の演奏審査方式から変更になりました。

・第87回日本音楽コンクールについて

日本音楽コンクール作曲部門は例年、譜面審査の第一予選、第二予選、そして演奏審査での本選という形式をとっていた。しかし、2018年、第87回から審査方式が譜面審査のみにて順位が決定される方式に変更された。(参照:デジタル毎日、「日本音楽コンクール 作曲部門を大改革 純粋な譜面審査に」)

変更の主な理由として2点があげられている。1.「本選の演奏において、譜面通りに演奏されないことが起こり得る」2.「譜面審査の点数と、演奏を聴いての点数に開きが出る場合がある」

この審査方式の変更には批判の声も上がった。作曲家で日本現代音楽協会会長の近藤譲は日本音楽コンクール委員会に対し、抗議の文章を送っている。(日本現代音楽協会「日本音楽コンクール作曲部門の審査会に係る変更についての要望と質問」)

果たして譜面を見るだけでその作品の価値を判断できるのか、作曲行為につきまとうジレンマを改めて提示した「事件」と言えるだろう。

『Obsessive Paroxysm for orchestra』音源

小宮:このような曲でした。

小宮:この作品に限ったことではないのですが、自分は作曲する時に、まず音のイメージより運動のイメージが先にあります。楽譜は、音を形作る以前に身体性、つまりどう体を動かすかを形作るものであって、その意味でコレオグラフィー的な作曲をしようと思って制作しました。

基本的に同音連打と二音間の反復だけで曲ができているのですが、この痙攣的な運動・リズムを作るのにコンピューター支援作曲を用いて作曲しました。コンピューター支援作曲で作曲すると人間の身体が考慮の埒外になり、演奏しづらいリズムになったりします。それは、演奏者にとっては異物的なリズムで、異物を取り込むことによる痙攣的な身体性を演奏者に喚起しようと思いました。

この作品の構造も、あるパルスの形が他のパルスの形に次第に飲み込まれていくようになっています。そのプロセスの反復をひたすら繰り返します。ですので、全体の進行も痙攣的といえます。

なぜ、このような異物的なリズムを演奏者に取り込ませるようなことをしているかと言うと、先ほどの自動生成される楽譜の作品と同様、人間の身体というのはかなり可塑的で、徐々に演奏者が上手くなっていき、自動生成される楽譜をコントロールするまでになったりします。その身体の可塑性みたいなものを作り出す場をオーケストラ作品でも作りだしたいと思い作曲しました。

・身体の可塑性は本当に作り出せているのか

川島:身体の可塑性というものを、このオーケストラ作品を通じて作りだしたいとお話しして下さったのですが、具体的に言うとどういうことなんでしょうか。この譜面を実際に演奏できるようになるということ、そのものを指しているのでしょうか?

小宮:そうですね。演奏しようと頑張る過程と言いましょうか。私の場合、作曲する時はいつもそうなのですが、この曲では、楽器の特性などを全く考えずに作曲しています。例えば1オクターブ以上ある跳躍のドミドミという音形など、ヴァイオリンなどでは容易に演奏できますが、トロンボーンなどの金管楽器で演奏するのはとても大変です。きっと演奏できないんだろうけど、と思いながら作曲します。それでも演奏者がなんとか演奏できるように寄せようとするプロセスにおける身体の可塑性ということと言えるかもしれません。

川島:もしもそこがこの作品のポイントなのだとすると、それにしては演奏できる譜面ですよね。もっと先に行くと、すごく過酷なクラリネットの音形、加線三本のファというのをずっと連打で吹かなくてはいけないところがあります。これは多分終わった後に、唇や舌が切れましたとか、オーケストラの組合で労災を申請しているのではないかなという、過酷な部分なんですね。それを筆頭に、確かにかなり困難な楽譜ではあります。事実、この演奏は大変に見事にやっていると思いますが、唯一そのクラリネットだけは途中へたるんですよね。

楽器を吹く方にとって、これは命がけで演奏するみたいな譜面です。この意味では、彼らは、依頼された仕事をともかくやるという集団なので、これが彼らにとても難しくできない場合は単に演奏拒否なんですよね。引き受けた以上やると言うことであって、小宮さんがおっしゃるような可塑的な状況は、先ほどの自動生成される楽譜の作品は分かるのですが、オーケストラという媒体を相手にした場合に、果たして現実的かどうかと言うと、なかなか難しいのではないかなと思うんですよね。もちろん本番に向けて彼らは練習してきてくれたと思いますが。

あと、もう1つ、リズムが痙攣的であるという話がありましたが、それを含めて可塑的な状況をおっしゃっていると思うのですが、この、四分音符=60という速さで三十二分音符というリズム感は、さほど大変ではないですよね。ですから、その点で言うとプロフェッショナルな人たちとしては、このもらった譜面を譜面通りに演奏することにかけてはちゃんとやってくるだろうなと思います。

確かにリズムが難しいし、縦の非常に難しいシンコペーションは完璧に演奏できているわけではないです。しかし難しいけれども、それで身体が可塑的になりうるかというと、そこは普段のソルフェージュ教育の問題とかで、少し違う次元の話なのではないかと思います。この譜面をクリアしようとすることによって得られる何かと言うよりかは、もっと生得的な、もともと備わっているものとそうでないものによるかもしれませんし、当日の集中力とかによるかもしれませんし、指揮者との関係性とか色々な要因があると思います。ですから、可塑性に焦点を当てるとした場合の内容としては、例えばもっと複雑な連符をやらなければいけないとか、ものすごい変拍子をやらなければならないなどの複雑さには向かなかったというのは、今おっしゃった目的に照らすと、ちょっと弱いかもしれません。もっとできたはずだなと思います。この作品は本当に身体の可塑性が目的だったんだろうかというのが第一の疑問としてあるのですが、どうでしょうか?

小宮知久作曲『Obsessive Paroxysm for orchestra』

小宮:2015年ぐらいに書いたオーケストラ作品では、三十二分音符と六連符の三十二分音符を混ぜて、より複雑なリズムで書いていました。ただ、それこそ川島先生がおっしゃったように、オーケストラでは曲が良いか悪いかの前に、弾けるか弾けないかの問題があり、どうしてもそのリズムでは絶対に演奏不可能だと言われて演奏されないことが多かったです。ですから、確かに今回のオーケストラ作品で三十二分音符に統一したのはとても日和ったところです。痛いところを突かれました。理念的には複雑なリズムで作曲したいというのがあります。

あと、今回の曲で言えることとして、自分は作曲するときに難しくしようと思って書いていないというのがあります。超絶技巧のクラリネットの曲書いてやろうとか、トランペットの曲を書いてやろうとかではなくて、ただただコンピューターから生成された音をボンボン楽譜に置いているだけなんですよね。ですから、その楽器が生成された音形を演奏できるかどうかを全く考えていません。考慮の埒外さゆえに、弾けなくなってしまうみたいなことが起こりうる。逆に他の楽器はとても簡単になってしまうこともありうる。全く楽器の特性とか身体性を知らないで作ってしまうという点において、異物的なリズムだなと思っています。人間が弾けるかどうかという考慮の篩(ふるい)がかけられていないものを演奏させるというところで、可塑的なものに変化していく余地があるのではないかと思っています。

川島:でももし本当に考えていないのであれば、クラリネットのずっと続く連打を一番奏者と二番奏者に割り当てないですよね。さすがに、一番奏者と二番奏者が交互に吹くようにしているじゃないですか。それはやっぱりある程度配慮しているんでしょうか?

小宮:そうですね。そこはなんだかんだ考慮してしまいますね。

川島:クラリネットだって、もう1人いると楽とかありますよね。B管じゃなくてEs管でいいのではないかとか。色々な考慮すべきことがあると思います。でも、このクラリネットの連打の音が加線三本のファなんですよね。これがもしも、あと三度高かったら本当に演奏拒否だったと思うんですよね。ここが微妙なところで、逆に言うとすごく微妙に、これなら拒否されないだろうと、すごく考えた結果なのではないかなと思ってしまうんですが。

小宮:そうかもしれないです。ギリギリどこがダメで、どこがオッケーか、徐々に学んだのかもしれないです。このオーケストラ作品はギリギリオッケーな曲だったのだと思います。必要最低限にしたいとは思っているのですが、オーケストラの政治的な部分や制限的な部分でどうしても角を取らなきゃいけないと思い作曲してしまいます。

川島:だとしたら、先ほどの声楽の曲もおよそ無茶なことを書いていますよね。しかし、なぜか見事に高音のラとかの音を当てるじゃないですか。ああいう演奏できる人がいるから無茶なことを書いていたわけで。そういう意味では、この曲に果敢に挑戦できる、六連符だろうが七連符だろうがやってやるっていう人たちだけを集めたオーケストラを組織して、最初は10人ぐらいかもしれないですが、そこからだんだんフルオーケストラみたいに集めてやるという考えはないのですか?

小宮:あるのですが、自分はあまりバイタリティがない人間なのでオーケストラを集める気力がないですね。しかし、それが本当に理想ですし、やってみたいなと思っています。

川島:そういった意味で、このオーケストラ曲は、先ほどの歌の作品とはかなり本質的に違うと思うんですよね。歌の曲の方は、そういう無理を聞いてくれる人達だけでやっているのに対し、このオーケストラ作品は、さっき日和ったとおっしゃったけれども、経験則からオーケストラという場に、ある程度迎合をしている面があると。その点は分かったのですが、ということはやはり可塑的である身体を引き出そうという意味においては弱いですね。

小宮:そうですね。『VOX-AUTOPOIESIS』の方が理念的にはパーフェクトというか、より強い。

川島:もちろんこのオーケストラ作品を本当に完璧にミス0で演奏するのはかなり不可能に近いと思うんですね。そういう意味では、目標値は掲げられるかもしれない。ですので、このオーケストラのこの演奏が例えば80点だとしたら、では次、90点目指してくださいっていう。そういうことをやってきたいということですか。

小宮:弾けていなかったら弾けてないでもいいかなと思います。どちらかというと、身体性を喚起することの方が目的で、音が完璧に演奏されなくてもいいと思っています。

川島:プロセスがあると。

小宮:そうですね。プロセスの方が大事ですので。

川島:実際、この作品は音響そのものにあまり関心がないんだなということがよくわかるんです。だってずっと同じ響きじゃないですか。

ですから、そういった意味ではよく選ばれたなという風に思います。

小宮:付け加えると、音響自体に関心がないという意識があるので、「してやったり」みたいなところがあります。譜面審査では、楽譜を全部頭に鳴らして審査しましたという前提があるじゃないですか。理想的な完全な音響を審査員の先生は頭の中で鳴らしているけど、自分は別にそこが目標ではないので、完全な音響で鳴らした上でこの曲を評価したというのが、不思議と言いますか、審査される側から審査する人を攻撃しているみたいなところが実はあるんです。

「楽譜の新機軸」② 楽譜をめぐって川島素晴さんとの対談(2018/11/27)につづく

2018/11/27(火) 東京藝術大学芸術情報センターLABにて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?