選挙カーの車窓から

8年をかけて、友だちが市議会議員選挙への立候補を決めてくれたので、先日まで応援していました。「何でもやるよー!」と手をあげて、選挙カーに一緒に乗ったり、街宣で一緒に話したり、手を振ったり、街中をパレードしたり。選挙運動をした1週間はあっという間に過ぎていきました。

私は、選挙や議会が割と身近にある人生を歩んできて(本来は全ての人がそう思えるべきだけど)。それは新卒で就職した環境NGOで、新入社員は県議会の傍聴が仕事の1つだったり、環境政策に力をいれている議員さんを応援したりする機会があったからだと思います。

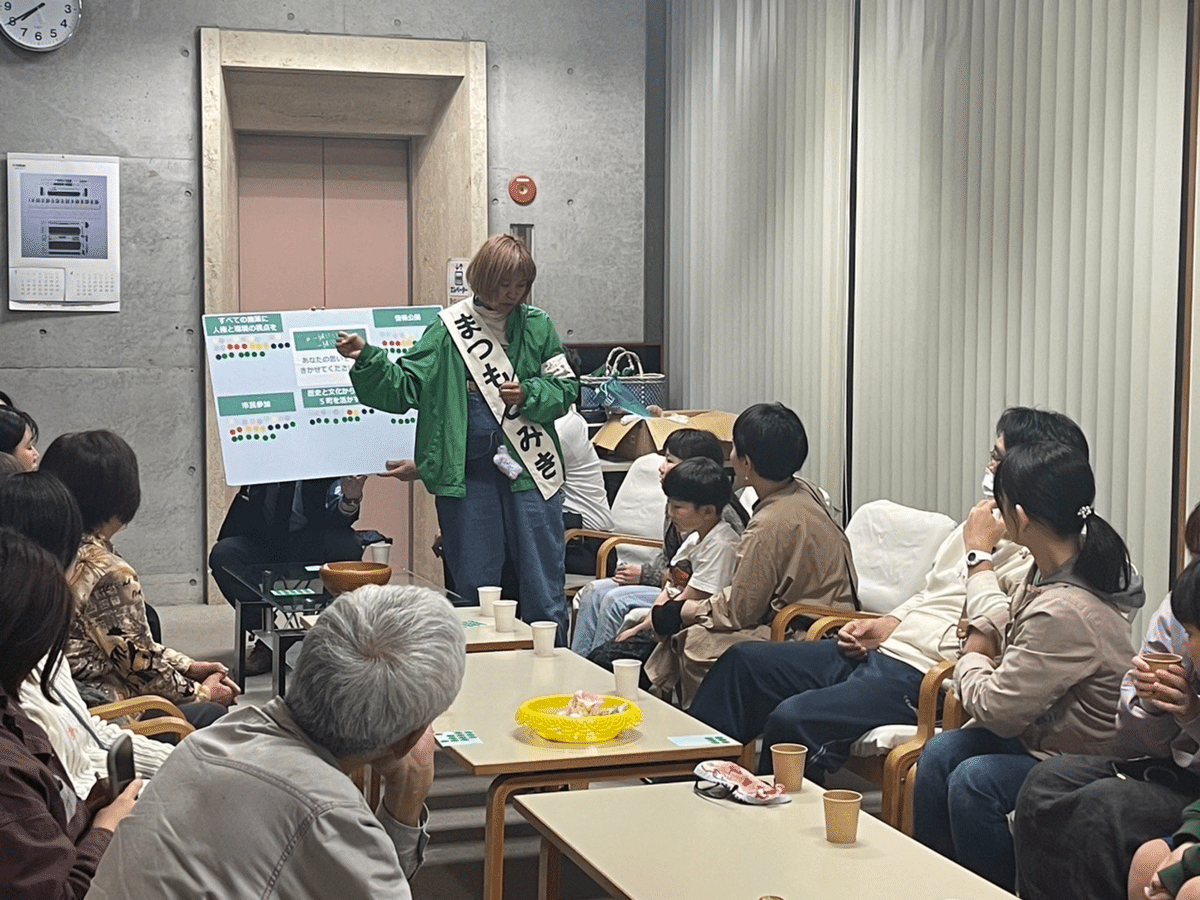

でも、今回の選挙も、8年前に別の友人を応援した選挙も、これまで関わってきた選挙とは全く違ったんですよね。名簿は集めない、必勝はちまきも巻かない。ウグイスさんが、慣れた声つきで候補者の名前だけを連呼することもしない。

候補者本人が自分の想いや考えていることを正直に、ていねいに伝え、時には問いかける。そして候補者本人だけでなく、その周りにいる人たちも自分の想いを伝えていく、それが強制ではなく伝播していった選挙だったなあと振り返って思います。

選挙カーの後部座席に座ってまちをぐるぐる回りながら、いろんな光景を見ました。

田植え前の農作業の手を止めて、遠くから話を聞いてくれる人、窓を10cmくらい開けてスポット演説を聞いてくれた人、ぷいっとそっぽをむく人、橋の向こう側で涙を流しながら演説を聞いてくれていた人、もう投票してきたけんねと握手してくれる人、突然お店のドアをガチャっと開けて「あんたみたいな若い人ががんばらんといけん」と声をかけてくれる人。

友だちが立候補してくれなかったら、同じまちに暮らす見ず知らずの人の気持ちや反応を、直接見ることはできなかったなと、8年前の選挙でも思ったことを思い出す。

SNSやインターネットでのコミュニケーションに慣れてしまった私たちは、身近にいるけど知らない人との直接的なやりとりから少し距離を置いたり、面倒に思ったりしてしまいがちだと感じている。そしてそれを究極に突き詰めていった先が大きな都市で、タワマンとかは象徴的な建物なんじゃないかと思う。

近くに置きたくないものは遠くに置く。見たくないものには目をつぶる。灰色の飛行機に命令する方法は模索せず、そして今日もずるずると日本は進む。

少し前の愛媛新聞で教育学者の上間さんが沖縄の現状を書いていたように、近くに置きたくないものは遠くに置き、見たくないものには目をつぶられた結果、原発やら、基地やらが地方にやってくる。そして最終的には、消滅可能性都市としてランキングにまとめられる。

少なくとも、私はそれに抗いたいし、近くにいる知らない人とも話し合いたいと思っている。

知らない人が手を振り返してくれるかは分からないし、伝わらないかもしれない。だから、たじろいでしまいう時もある。それでも自分から手を振りながら、自分の想いを伝え続けることってとても大事だな、そして、伝えていくことをあきらめたくないなと思う場面に、8年前も今回の選挙でも、何度も立ち会えたこと。

それこそが希望だなと思っている。

\読んでくれてありがとうございます!/ 頂いたサポートは地域の中で使い、ご縁をぐるぐる回していきたいと思います。