狩猟デビューまでの道のり②銃所持許可取得

前回記事はこちら↓

無事に12月に狩猟免許が取得できたので、次は銃所持許可の取得です。銃猟をする場合は狩猟免許に加え、銃所持許可の取得が必要です。

銃所持許可も狩猟免許と同様に試験に合格する必要があります。

ただし、狩猟免許の時よりも手続きが多く少々複雑なので、わたしはこちらのPDFを手元に持っておき、スケジュールを書き込み段取りを確認しながら手続きを進めました。

①筆記試験(初心者講習会)

狩猟免許試験の申込は都道府県に対して行いますが、銃所持許可は都道府県公安委員会が出しているので、今度は警察署とのやり取りになります。

銃所持許可の取得の場合も、狩猟免許と同様に筆記試験と実技試験がありますが、実技試験は筆記試験に合格しないと受験できないので、まずは銃所持許可の筆記試験(=初心者講習会)を北海道警察のホームページで確認の上申し込みます。

申込期間は試験月の2か月前から講習会開催日の10日前までで、受験料は6,900円でした。講習のテキストは試験申込時にもらえるので、わたしは申込が始まってすぐに受験申込をしました。

銃所持許可の場合、講習会と筆記試験が同日にセットされており、午前と午後の前半はテキストを使った座学講習、午後の後半は座学講習の続きと、筆記試験、合格発表で、合格者には即日「講習修了証明書」が交付されます。講習のあとはすぐ試験なので、講習までに事前にテキストに目を通しておくとよいです。

試験は正誤問題で、50題中45題以上正答すれば合格です。銃所持許可試験の出題内容は一部狩猟免許試験の内容と重なる部分もあり、難易度は高くありませんが、運転免許試験を彷彿とさせる出題文に苦しめられます。例えば、

日の出直後や日没前の暗い時間帯は鳥獣の判別に気をつける必要がある。

とかですね(笑)

②教習資格認定申請(面談及び身辺調査)

筆記試験合格後は教習資格認定申請です。これは、射撃場での実技試験(教習射撃)を受験するための資格を取得するために警察署に対して行う申請です。

警察署への教習資格認定申請の際は、「講習修了証明書」に加えて教習資格認定申請書、経歴書、同居親族書、3か月以内に医師が作成した診断書のほか、住民票、身分証明書等が必要となります。身分証明書は本籍地から取り寄せる必要があり、遠方に住んでいる場合郵送で取り寄せる必要があるため注意が必要です。申請手数料は8,900円でした。

診断書は、教習射撃後に銃所持許可を申請する際にも提出を求められるので、警察署に提出する際は原本の返却を願い出るとスムーズです(診断書作成日から3か月以内に銃所持許可申請まで漕ぎつければ同じものが使えます)。

申請書類を提出すると、担当警察官との面談調査(30分程度)が行われます。申請書や経歴書の内容に沿って質問が繰り出されますが、正直に答えれば問題ありません。

また、教習資格認定申請の際に警察から、後日身辺調査を行うため

①近所の人(隣家や同じ町内の人、賃貸マンションの管理会社等)

②友人

③職場の同僚

の名前、住所、連絡先の記入を求められました。

わたしは、①賃貸マンションの管理会社、②友人、③職場の同期を申告したところ、1週間後くらいに上記3者+親に電話で身辺調査が行われたようです。電話による身辺調査は10分程度で、面談調査の回答と齟齬がないかを確認される意味合いで行われるようです。連絡先を書いた人々には、事前に警察から連絡がいく旨を伝えておくとビビらせずに済むかと思います。

(ちなみに、このころ購入する銃が決まりました。銃砲店で取り扱っている中古の銃だったので、お店に取り置きをお願いしました。銃ロッカー、弾ロッカー、銃ケースも併せて用意してもらえることになり、安心。)

申請が通れば、申請から1か月程度すると警察から「教習資格認定証」を受け取りに来るよう連絡があります。

教習資格認定申請の後は、教習射撃(=実技試験)で弾を使用するための火薬類等譲受許可申請を警察署に行う必要がありますが、その際「教習資格認定証」の提示が求められるので、「教習資格認定証」の受取と同時に申請するとスムーズです。

その後、射撃場での教習射撃の申込を行います。こちらも、警察署のホームページで教習射撃を実施している射撃場を確認して、直接射撃場に連絡して申し込みます。

射撃場で申込をすると、教習資格認定申請書、耳栓、目を保護するゴーグル(サングラスでも可)、受検料(わたしの受検した射撃場の場合は4万5,000円でした)を当日持参するように言われます。

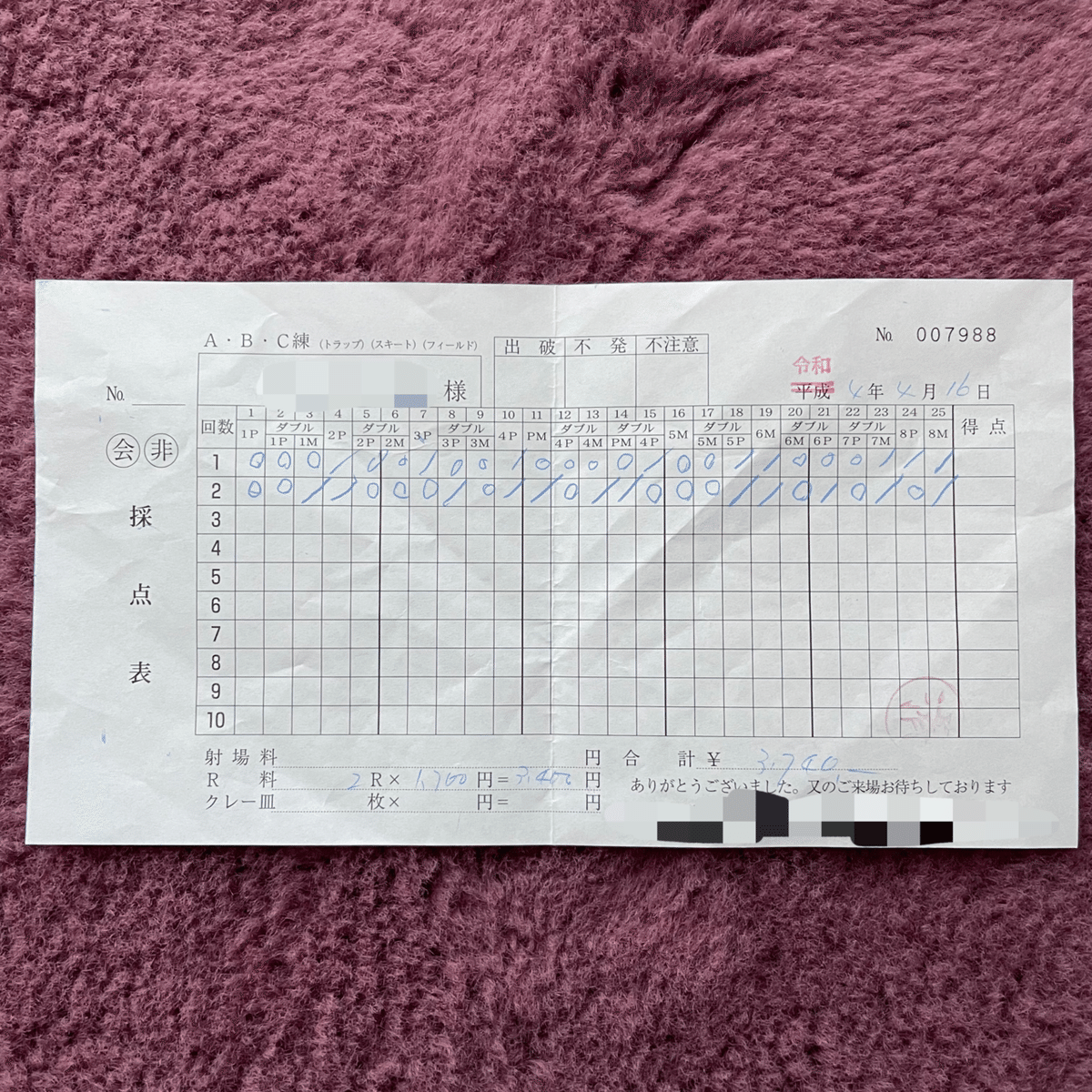

教習射撃は、座学、練習射撃のあと、試験という流れで合計4時間程度行われ、練習射撃は最低でも25発、わたしの受検した射撃場では25発×2=50発撃ちました。飛んでくるお皿(クレー)目掛けて撃つのですが、照準合わせに時間がかかりすぎるせいで左腕が疲れる疲れる…最後のほうは腕が全然上がらなくなってしまいました。そして音がすごい。爆音。

散弾がちょっとでもお皿をかすったら命中扱いになるのでありがたい。

散弾銃には2発装填可能ですが、本試験では装填動作もチェックされるため弾は1発ずつ装填するように指示されます。1発ごとに装填動作をとらなければならないので、腕がちぎれるかと思いました。

25発中2発的中すれば合格なので、腕を上げられれば試験に合格するといっても過言ではないです。

③銃所持許可申請

教習射撃に合格すると、「教習修了証明書」が手に入るので、これでいよいよ銃所持許可申請です。

申請に必要な「譲渡承諾書」は、銃の譲受先の銃砲店等に記入してもらう必要があるので、事前に書いてもらっておきます。

そして、警察署に「教習修了証明書」、「譲渡承諾書」、申請書、診断書等を提出します。申請手数料は1万500円でした。とほほ。

所持許可が下りるまでの約1か月の間に、銃ロッカー、弾ロッカーを自宅に設置します。

銃ロッカーは、壁に固定する必要はなく、重さが17kg以上になるように重しを入れておく方法で設置しても大丈夫です。銃ロッカーと弾ロッカーは異なる部屋に設置する必要があります。

警察から許可が下りたとの連絡があったら、警察署から所持許可証を受け取り、3か月以内に銃を所持します。銃を所持したら、警察署に行って銃の確認を受けるとともに、後日自宅に来てもらい、銃の設置状況の確認を受けてください。

わたしは面倒だったので、所持許可証をもらい、その足で銃砲店に行って銃を受け取り、再び警察署に舞い戻り銃の確認(15分程度)を受けるのを1日でやっちゃいました(全然行けました)。

ここまで終えればいつの間にか自宅に銃があります(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?