第5期V名人戦参戦記 ~音無ちえるはなぜ3か月で急激に棋力が伸びたのか~

突然だが、私には人生のバイブルとしている漫画がある。

『火ノ丸相撲』|集英社『週刊少年ジャンプ』公式サイト (shonenjump.com)

少年漫画ど真ん中。週刊少年ジャンプで連載されていた『火ノ丸相撲』である。

本当に面白いので騙されたと思ってコミックスを買って読んでみて欲しい。絶対に後悔させない自信がある。

ひとまず火ノ丸相撲の布教は置いておくとして、とりわけ私が強烈に感銘を受けたセリフがある。

この言葉を冒頭で引用させていただき、参戦記に移りたい。

「無謀とか分不相応だとか

そういう恐ぇ所に手ぇ伸ばさなきゃ

強さの殻は破れねぇんだ」

ー『火ノ丸相撲 第14巻』収録 第121番 怖いもの知らず より

【お嬢様のお将棋遍歴】

本配信でも少しお話させていただきました。

・昨年指し将棋を復帰する以前はガチガチの定跡党で居飛車党

・ちょっとマイナー系がお好み

・序盤はまずまず強い(三~四段クラス)が、中~終盤は明らかに棋力以下

・定跡書をラノベみたいに読む

・復帰後は序盤戦術の変遷についていけず、力戦振り飛車党に

詳細は下記本配信をチェックいただければ幸いです。

【音無ちえる】音無ちえるはなぜ3か月で急激に棋力が伸びたのか【新人Vtuber】【JA】 - YouTube

【2022年6月1日~30日】

V名人戦の組み合わせ抽選会はまだだが、厳しい戦いになることは明白だった。それに加え、なかなか伸びない自身の棋力にも強い焦りを感じていた。

そして15日にはV竜王戦の決勝トーナメント。相手は梨山海玲(@yukkurinasita)さん。言わずもがなの超強豪で、勝ち負けではなくどれだけの傷跡を残せるかといった水準でしか考えることができない相手。

当然ながらボロ負け。しかしながら存在感は示せた…つまるところ、結果以外に自身を肯定する「示す」以外のことはできなかったのである。

自身が今後プレイヤーとして配信者を続けるかどうかを真剣に悩んでいた時期だが、転機が訪れたのも6月半ば。

ご縁があり、菜々河れい(@ray_nanakawa)さんの一門に入門させていただけることになった。

高段の方の考え方に日々触れることができる環境にその身を置くことができる、その意味は非常に大きかったと今になって強く思う。

本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

mapex vs chiel_otonashi: 棋譜解析 • lishogi.org

これは6月半ばの私の棋譜。当時の私の平均的なパフォーマンスといった印象。これがまじりっけのない6月段階での私の力である。

棋力は精々初段といったところだろう。同棋力帯と比べると速度計算やZ・詰めろの感覚が優れているとは思うが、全体的に指し手の選択基準があやふやすぎる。

序盤も融通が利いていない。柔軟性がない。細かな形の違和感に気づく素振りがない。

6月 総合評価(絶対評価)

■序盤 … 25/100

■中盤 … 30/100

■終盤 … 40/100

【2022年7月1日~18日】

7月上旬に強烈な転機が訪れる。

V将棋指しの頂点「名人・竜王」である香坂まくり(@Makuri_Kousaka)さんが「V名人戦に臨むVを鍛える」という神企画を発表されたのだ。

応募者で選考をし、募集枠は若干人という非常に狭き門だったが、その当時私が抱いていた「プレイヤーとしての不退転の覚悟」を添えて応募させていただいたが、無事(?)に採用となった。約2週間に一度、元奨励会員である現V名人に教えていただけるという事実は自身のモチベーションを強烈に引き上げたし、それはこの文章を執筆している現時点(10月31日)でも維持できている。

これ以降、まくり~ずブートキャンプを自身の成果報告の日と位置付けて勉強を進めることになった。

また、この頃に「相手が角道を開けなかった=角交換ができなかった」時の展開のために三間飛車穴熊を仕込んだ。金は極力左に上がり、居飛車の銀冠に対して玉頭から直撃することを狙って指すタイプである。

(V名人戦用の作戦のつもりだったが、なんと初登板は約半月後となる)

7月上旬の週末、修業の地を求めて1泊2日で大阪入り、関西将棋会館道場へ。初段にはまぁ勝てるが、二段以上にはどうにも力負けしているっぽいという感じ。6月から大きな棋力の変化はないようだった。

ここで今後どうしていくかを真剣に考える。同じ学習スタイルでは棋力の伸びは見込めない。なにせ〇年この棋力でお将棋を指しているのだ。決定的に何かが、というか欠けてしまっている致命的なピースが複数あるとしか思えない状態だったのである。

そもそも私が序盤党だったのには理由がある。終盤の勉強が嫌いだったのである。具体的に言えば詰将棋が嫌い。なぜなら解けないから。昔から目隠し将棋は得意だったが、詰将棋はなぜか絶望的に解けない。できなきゃなんだってつまらない。そんな子供じみた理由で定跡書を求めるようになり、次第に序盤に活路を見出すことになった。

これがこれまでの私。つまるところ、これまで〇年逃げ続けてきた、目を背けてきた「ツケ」を払う時がきたという思考に至るまでに時間はさほどかからなかった。すぐに『三手詰ハンドブック』シリーズを購入。五手詰は私の力だと持て余すと感じたのでここは背伸びをせずに。

これまでにやったことのない勉強に、私の強さの引き出しが眠っている。そこに眠っていなければ私のプレイヤーとしての将棋はこれまで。

他にも棋譜並べと実戦を多めに取り組むように決めた。これもこれまでにやったことがなかった勉強だったから。

生活スタイルも改めた、というよりもとにかくスキマ時間や休日の時間を大切にするようになった。具体的には暇さえあれば絶対に将棋の勉強。睡眠時間も身体がギリギリ動くというラインまで減らした(マジでダメな日とかはちゃんと寝たけど)。休日は自宅で集中できないのであれば海辺のカフェに移動して、集中力の限界まで詰将棋。

V名人戦の開幕も近づいてきていた。当時の棋力では精々1勝、0勝で降級もかなり現実的といった力しか無いことは分かっていた。とにかく自身の今期V名人戦が終わるまで、すべてに言い訳しないことに決めたのである。

理屈がありそうで先が見えない、それでも進むしか道がない私のお将棋修業がこの瞬間にはじまったのであった。

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6HJk6hgzM

7月半ば。V名人戦の組み合わせ抽選会。誰が来ても厳しいとしか考えていなかったので、実はあまり感想がない。ただし過去対戦成績が芳しくない常盤台メイさん(@TokiwadaiMei)が同リーグにいるので、ここはかなり厳しい戦いになるだろうなという予感があった。とにかくこの時点では生き残るための自身の棋力が足りていない。開幕までどの程度足掻けるかという感覚だった。

7月半ばにはもう一つ、AJIRAトーナメント。今回はかくきりこさん(@kaku_kiriko)にドラ1でご指名いただき参加させていただけることになった。こういうお祭りは何回参加させていただいても心が躍る。

色々あったが個人的なハイライトはここ。電子れいずさん(@de_re_shogi)さんとの一戦。バリバリのV名人戦S級の強豪相手にどうするかを考えていたところ、初手から「76歩62銀」という局面が現れる。序盤に角交換ができない将棋だ。ここで「アレ」をぶつけてみたくなった。相手に不足はないにもほどがある。

三間飛車穴熊である。V名人戦用の作戦のつもりだったが、どうにも我慢できなくなった。強い相手であればあるほど、自身を試したくなる。つい我慢できなくなってしまい投入となった。

本譜は仕掛け周辺から形勢的には悪いものの、玉頭から喰いつく狙い通りの展開になり、大金星をあげることができた。執筆している今改めて見てみると、押していると思われる終盤も手が見えていないところが多く改善すべき点だらけの対局なのだが、最後まで気迫を出せたことは良かったと思う。

チームは残念ながら3-4負けとなったが、3局も指させていただき非常に得難い経験となった。改めてありがとうございました。

【2022年7月19日~31日】

3手詰ハンドブックをこなす毎日。自宅にいる時間は『升田幸三 振り飛車の神髄』で棋譜並べも行う。升田将棋は独創性に目が行くが、圧倒的な終盤力も魅力。とりわけ力戦振り飛車を主戦場としている私のスタイルとも近いため、かなり精力的に取り組むことができた。

そして月末に衝撃的な事実が判明する。

詳細は省くが、私が主戦としている「7七桂戦法」の序盤が成立していない可能性が浮上してきた。しかも居飛車側からの非常にシンプルな仕掛けで一気に不利に陥る。居飛車に知識がなくとも遭遇する可能性のある局面だったため、流石に判明時は参ってしまった。

(※10/31現在この問題は解決している。駒組みに工夫の余地があった。)

ちょうどまくり~ずブートキャンプで『四間飛車の急所1』をおススメしていただき読んでいた最中だったため、迷わず四間飛車党にジョブチェンジ。実はここから9月下旬くらいまでは四間飛車党として将棋に取り組んでいた。

7月 総合評価(絶対評価)

■序盤 … 30/100

■中盤 … 35/100

■終盤 … 45/100

【8月1日~20日】

8月2日の配信を最後に一時配信休止となった。これには複数の理由がある。

まず1つは将棋の勉強に集中しようと思ったこと。これは仕方のないことでもあるのだが、私のお嬢様修業はその性質上(流石に詳細は伏せさせてください)稼働日とそうでない日の差が激しく、また出張も日常茶飯事のため、休暇は非常に貴重。その数少ない休みに他ゲーム配信(本当はやりたいけど)をやってしまうと将棋の勉強時間が当然目減りする。将棋に真剣に取り組もうと決めた以上、ここは削らないといけないところだった。配信者としてそれはどうなんだろうとも考えたが、今回こうやってコンテンツとして落とし込めたし、最終的には配信含む「自身の表現」に結びついたので結果オーライとさせていただきたい。

もう1つ。これはもしかすると賛否両論かもしれないが、自身の将棋の現在地を非公開情報にしたかったということがある。先後が決まっているリーグ戦という性質上、対局相手の情報法収集は当たり前に行われる行為であり、それを前提とした公開情報のコントロールも戦術として存在して然るべきだと考えている。どういった戦型を選択しているのかということはもちろんのこと、競った場面での手の選択傾向等も重要な情報であり、少しでも勝率を上げるためにできる限りそういった情報はブラインド化しておきたかった。直近で四間飛車党になったことも影響している。

8月上旬は新規で棋書を購入した。『羽生の終盤術3』である。3手詰ハンドブックも繰り返し行うフェーズに入っており、タイムアタックも開始していたが、詰みに入る前の段階の勉強をしたことがなかったなと思い、評判のいいこちらの本を購入。以後継続して読み込んでいくことになる。

8/5付近で「詰めチャレ」を回しはじめる。はじめは1600点台の問題で大苦戦。30秒で全部判断しなければならないのは厳しすぎる(この意見は一生変わらないと思う)。当時界隈では空前の(?)詰めチャレブームで皆が競い合うように取り組んでいたので、ちょうどいいと思い自身も開始した。レートは8月半ばに確定となったが、凡そ1700点ほど。10/31段階では1850点ほどなのだが、これは同棋力帯の方々と比べてもやや低い点数だと思う。しかしこれでも詰将棋等で終盤力を鍛えた結果である。今後も言い訳せずに取り組んでいきたい。

8月中旬から駒落ちを勉強し始めた。主に飛香落ち・飛車落ちである。まくり~ずブートキャンプで駒落ち対局を毎回していただいていたのだが、どうにも不甲斐ない内容が多かった。V名人戦期間中で駒落ちの勉強をするのはどうかとも思ったが、よく考えてみたらこれも今までやったことのない勉強でもあるので取り組んでみることにした。

10/31時点の感想だが、この選択が棋力向上には非常に大きかった。詳細は配信で語ったが後述する。

【8月21日~31日】

8月20日前後で菜々河れい師匠のおススメで『羽生の終盤術2』を購入、読み始めることにした。羽生の終盤術3と合わせて寄せについての勉強体制を拡充した。このあたりから寄せについての嗅覚が鋭くなってきた感覚があった。

月末までの勉強はこちらの学習と詰めチャレがメイン。詰めチャレはレートが伸び悩み、「とりあえずやってる感」が出てきたがひとまず継続。

そして迎える8/28。私のV名人戦初戦、宮倉杏さん(@Miyakura_Kyo)戦。

中継の粋な計らい()でOPムービー中に音声が入っている。なんかよくわからんけどめちゃくちゃ再生数が回っているのも面白い。

本譜は音無ちえる氏が意表の菜々河流向かい飛車!

…なのだが、角が向かい合わない際にどう指せばいいかが何もわからずに無事に超作戦負けに。ごめんなさいれい師匠。

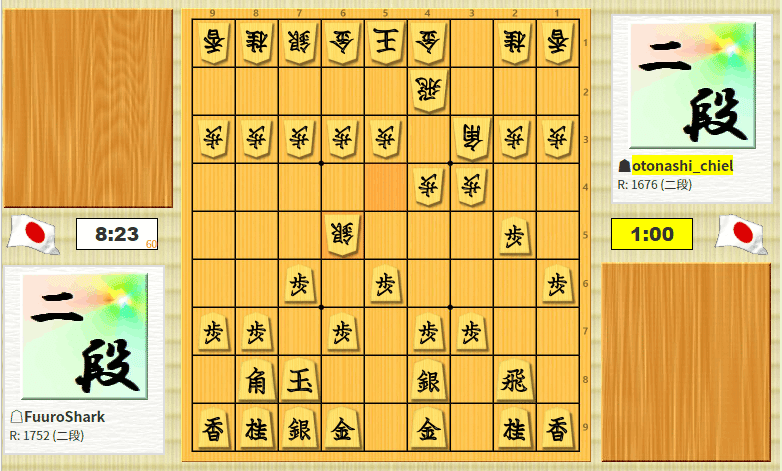

手損手損でなんとか凝り形を解消していったが、まったくいいところがないまま進行。しかしながら我慢が実り、ちょっと勝負できそうな局面が現れ始める。個人的な最大のハイライトは下図の局面。

このタイミングでの△3五歩が勝負の一手。後手としては先手の駒が前に出てきて(ただでさえ酷い状態なのに)これ以上駒を圧迫されるのは避けたい。具体的な手で言えば5六地点は歩を打って欲しいのだ。

△3五歩に代えて△7二銀なら▲5六銀とかを読まれる可能性がある。なぜなら自陣に怖い所がないからである。つまりは自陣に怖い所があるようなハッタリが必要な局面だと私は判断した。ということで渾身のハッタリがこの手。読み筋と言わんばかりの1秒指しも今見ればハッタリ感満載である。

△3五歩自体は実は▲同歩でなにも問題ない。しかしながら先手陣は中住まいで、中飛車の利きが玉頭に通っている。筋のいい人ほどこういった局面は△3六歩からごちゃごちゃされて無理を通される印象を持ってくれるのではないかと思ったのである。このあたりは数手前にデザインした展開だった。

本譜はここで無事に▲5六歩となり、勝負手が通った。とはいえこれで局面が好転しているかといえばほとんど何も変わっておらず、「悪化を防いだ」という結果になっただけ。しかしながらここから若干流れが変わってきた印象がある。

渾身の土下座「△5二歩」。直近のまくり~ずブートキャンプでまくり師匠から賜った「泥水をコーヒー牛乳と思えれば一人前」を地で行った手。苦しいには変わりはないが、せっかくのV名人戦初戦。やるだけやって泥水がぶ飲みしてやろうじゃんの気持ちだった。

我慢が実り、△7七銀が入ったところは完全に攻守逆転。なぜか超無理して完成となった美濃囲いが非常に心強い。以後1回完全にやらかして再逆転しているのだが、最後は詰めチャレ経験が生きて即詰みに打ち取ることができた。無事…とはいかなかったが、強敵を下して白星スタートとなった。

8月 総合評価(絶対評価)

■序盤 … 30/100

■中盤 … 40/100

■終盤 … 50/100

【9月1日~15日】

相変わらず激しいお嬢様修業に苦しむ。めちゃくちゃ長く修業を行ってまとめて休んで…の繰り返しだったため、「この日にはこれをやるぞ」といった計画が立てやすかったのは幸い。

9/4。大会に参加した。お将棋ではない。お卓球である。

私は将棋を本格的にはじめるのが遅かった方だと思う(大学始め)。小中高と青春を費やしてきたのはお卓球。中学生の頃は強豪クラブにも通い、それこそ大会がなければ週7で練習するような生活をしていた。

残念ながら私にはお卓球の才能は無く、地区大会レベルであればかなり勝つが上に行くと相当に厳しいといったところで、インターハイ等の全国大会に出場することも叶わずに現役引退となったが、無事に趣味として不定期的に練習したりと「生涯スポーツ」として楽しんでいる。

大会当日はあまり調子がよくなく(というよりも絶不調に近い)、「こりゃ今日はダメですわねーガハハ」と練習仲間と談笑していたのだが、結果はなんと優勝と望外の結果を持ち帰ることになる。

とにかく今思い起こしてもゲーム内容が厳しい。調子の悪い技術についてはキッパリと切り捨てて他でカバー。元々が全体的に守勢に回ってからカウンターで展開するスタイルということもあったが、だいたいすべてがフルゲームでの勝ち上がりと、翌日からまたお嬢様修業をする人とは思えない身体の酷使だった。当然身体だけでは足りないため、ゲーム展開や相手の思考も読みながらと将棋で培った部分も出していく。しかしながら初戦で地区の強豪相手に辛勝したところでゾーンに入った感覚があり、無事(?)に最終戦までそれを維持できた。

【朗報】

— 音無ちえる🥞V名人戦A級花組 (@chiel_otonashi) September 4, 2022

お嬢様、超久々にちょっと大きめのお卓球の大会に出場して何故か優勝してしまう

本人も嬉しく思いながらも困惑していたようです。

しかし、しかしである。全く予期しないことが起きていた。

お嬢様の将棋が明らかにこの日を境に急激に変わったのである。

押し込まれた局面で反発手順を選べるようになったし、その精度も上がった。難しい局面で簡単に形勢を手放さない手を指せるようになった。寄せの段階で「溜める」手を選択できるようになった。終局まで集中を維持できている。とにかく局面の急所がよく見えている。

厳しい戦い(お卓球だが)を乗り切った効能か、思考のレベルが明らかに数段上がった感覚があった。

10月に入ってから棋力上昇の要因を分析していたのだが、9月上旬の記録をいくら洗ってもこれ以外の出来事はほとんどないのである。お将棋の勉強も特に変わったところはない。精々『5手詰ハンドブック』を購入したくらいだが、本格的に読み始めるのはもう少し先。

明らかに卓球で将棋が強くなったとしか思えない出来事だったが、棋力上昇についてはこれだけが要因でなかったと結論づけた。これも後述する。

9/13。ついに迎えるV名人戦2戦目。最大級の難所と位置付けていた常盤台メイさん戦である。

先手となった音無ちえる氏はまたも意表の袖飛車を選択。力戦と位置付けられている戦型で見事な駒組みと構想を魅せる…

という予定だった。

後手である。なんと本局の手番は後手。痛恨のリーグ表見間違えである。対局前の準備で判明して激しく狼狽してしまい、本配信のインタビューでもなおガックリきている。

こうなると戦型選択がわからなくなる。折角準備してきた先手袖飛車があるので千日手は歓迎として、それ以前に何を指すか。

メイさんの初手▲7八飛にしばらく呆然としていたが、悩んだ末に私が掴んだのは8三地点の歩。

意表の居飛車である。なにが意表かって自分が一番驚いているのだからどうしようもない。準備がないのであれば、自分が一番力を出せるであろう形を選択するしかない。かつての私の居飛車党としての経験値にすべてを委ねることに決めた。

隙があれば居飛車穴熊かと考えていたが、一番恐れていたのはメイさんの豊富な研究に捕まること。まともな駒組みは選択肢から外すことにした。様々な思考が渦巻き、序盤から方針ブレブレの駒組みで時間も大量消費となったが、結果的には銀冠+腰掛け銀というオーソドックスな形に落ち着く。△4五歩と位を取れたのが大きく、微差ながら居飛車ペースを感じていた。

本譜の△4二金寄と△4三金右とで悩んだが、▲4六歩の反発は手抜くと決めていたので当たりの弱い本譜の進行を選択。以降は攻め合いで下図に。

ここは△同飛▲同銀△4九飛で明確に後手良し。先手陣の急所はこの銀なので、ここを狙うのが明快だった。本譜は△5九飛成で悪くはないのだが、ここから若干ヨレる。

当然に見えて打った△3九角が大悪手。▲2七玉と上がった形は3七地点の銀がよく効いていて寄りづらい形になっている。ここは△3九金が正着で、3八地点の銀を剥がすのが早い。頻出する形なので次回は逃さないようにしたい。

完全にヨレた予感が凄まじいが、ここでじっと寄った△5七とが実質的な勝着。こういう悪手だらけに見える海で自分自身を手放さない術が身に付いたのが大きな変化であり、成長だと思う。

いよいよ自陣も危うい形になったが、秒に読まれて消去法で指した△同金が結果的には正着。▲同歩△4五桂が詰めろ逃れの詰めろになって勝ちになった。最終盤でとんでもない読み抜けというか勝手読みがあったりしたが、詰めチャレの経験は嘘をつかなかった。

2戦目も白星で連勝となった。これはもしや…と少し欲が出たりもしたが、自身の棋力が明確に上がったことはこの時には気付いていないため、将棋の学習姿勢に変化はなかったが、それがかえって良かったのかもしれない。

【9月16日~30日】

このあたりから5手詰ハンドブックに本格的に手をつけだした。羽生の終盤術は引き続き読み続けている。

それに加え、日本将棋連盟モバイルでプロ棋戦の中継を見るようになった。これまでも月額課金は行っていたものの、なぜか全然見る習慣がなかった。見るだけでは強くならないのは分かっているつもりなので、あくまでも筋のいい将棋を身体に少しでも刷り込む用途で観戦する習慣をつけた。

9/16.17で名古屋へ小旅行。お酒を飲んだりバーで将棋を指したり。

リフレッシュ兼ねた旅行だったが、しっかり将棋のことも考えられたことはよかった。バーのマスター相手にお嬢様流の新機軸も試せたので収穫もあった。

9/27のまくり~ずブートキャンプの飛香落ちで初白星。

回を追うごとに内容が良くなっていたのだが、ようやく届いたという感じ。

我ながら終盤は良く読めていた、というよりも明らかに見える手の種類が変わった実感があった。明確に急所が見えている。

日記ではこのあたりから「もしかして強くなっている…?」という表記が増えてきている。我ながら気づくのが遅いというか分析が不十分というかといったところだが、当事者はどうにもこういったことは認識しづらい。

9月からは全体を通して中~終盤の勉強をメインに行っていた。将棋は終盤とはよく言うが、あくまでも「これまでやったことのない勉強をメインに据えてしっかりとやる」を愚直に実行していた。

9月 総合評価(絶対評価)

■序盤 … 30/100

■中盤 … 60/100

■終盤 … 65/100

【10月1日~15日】

学習スタイルは変わらない。10月はお嬢様修業が非常に忙しく、休みがとにかく少ない。スマホを使って中継を見る・軽いスパーリングをこなす日々で、たまの休日には羽生の終盤術を読んだ。

今になって思うと、学習の方針がぶれていなかったことも一定の成果を上げた要因になっていたのかもしれない。

10/4 V名人戦 七ツ星北賽さん(@Hokusai_7tubosi)戦。

前期S級で元V名人挑戦者。リーグ内での難所その2というところ。

【第5期 #V名人戦 】V-A級花組7局目 七ツ星北賽 VS 音無ちえる【中継配信】 - YouTube

ここで勝てなければ仮にV-S級に上がっても勝てない。試金石と捉えて臨んだ。

用意していた作戦は石田流三間飛車。北賽さんは中飛車多めのオールラウンダーで戦型が読みづらかったが、後手を持った時の▲7六歩△3四歩▲7五歩の進行で△6二銀と居飛車を選択する傾向があることがわかった。これなら比較的指定局面を用意しやすいと踏んでいた。

本譜は2手目△5四歩で中飛車チック。しかしながらこれもあるかと予想していたので、▲2六歩で居飛車を明示。対ゴキゲン中飛車には居飛車穴熊が私の作戦だったが、次の手で景色が変わる。

△3二金は原始中飛車志向。これは後に△5五歩~△3五歩もありそうだなと感じ、後の△5五歩を狙うために2枚銀で戦うと決めた。

▲2六歩型で頻出する銀出だが、本譜は5四銀型でかつ先手の飛車先が切れており、ここは技が決まっている格好になっている。これが流行りの▲3七銀型ではなく時代の間隙を縫う▲4七銀型を選択した理由。△3二金を狙う作戦がピッタリ嵌っている。

我ながら盤面が広く見えていると思った一着。こちらは一方的に飛車を成ったという成果を主張できれば自然と優位が広がっていくと判断している。

この手自体は実は△4七銀!という鬼手があり良くない手だったようだが、実戦的な手法を選択できていると思う。

最終盤。清算せずに▲3二飛が決め手。銀打ちの受けが効かないことを読み切って打てている。このあたりも8月までの私には選択できなかった手。

以降はピッタリとデザインした詰み筋で進行して快勝。

これでV名人戦は3連勝。望外の結果が続くが、お将棋以外が忙しくてどうしようもない日々が続いているのがなんとも言えない。翌日からまたすぐに出ち…修学旅行なのだ(なお当日も出ち…修学旅行帰りだった模様)

10/7~10までは大阪へ。通天閣将棋大会の手伝いで財務担当の第五セバス(@oto_satsuki)と出向いた。当家のセバスは皆様へご無礼な立ち振る舞いはしなかったかしら…?

10/10の在阪最終日は関西将棋会館道場へ。ちょうど3か月前に訪れて以来で、これまでの勉強の効果測定のつもりで指したが、二段以下には一切力負けなし、四段相手にも制勝と自身を深める結果となった。

【10月16日~31日】

突然の気づきを得る。

これまで私は自身をオールラウンダーと称していたが、過去のV棋戦の戦型選択を洗ってみると愕然とした。

相居飛車1局。あと全部対抗系。

完全に無意識だった。しかし、自身の深層心理的に一番自信のある展開がつまりそういう将棋だということだろう。

私は対抗系党だったのだ。こうなると学習の仕方も変わってくる。終盤の勉強に加えて序盤の定跡書も選び始めているが、自身の指す戦型がわかると効率も変わってくる。

更に気づきを得たことがある。明らかに脳内将棋盤がクリアになったのだ。

棋書の読み方も変わってきた。以前のようにラノベ的な流し読みはしなくなり、一つ一つの符号を脳内で動かしながら読める。

以前から脳内将棋盤のようななにかは持っていたが、どうにも性能が低くすぐに盤面が想像できなくなるポンコツだったため、棋書も斜め読みのようなことしかできなかったんだなぁと気付く。今ならこれまで読んだ棋書も違った印象で見ることができるかもしれない。

10/25 V名人戦最終戦。鮫島フウロさん(@Fuuro_Virtual)戦。

【第5期 #V名人戦 】V-A級花組9局目 音無ちえる VS 鮫島フウロ【中継配信】 - YouTube

自身が対抗系党だと気付いた後の一局。フウロさんは三間飛車党だと見ていたので、初手は迷わず▲2六歩で対抗系志向。

ちなみに用意の作戦は居飛車穴熊。実は対ノーマル三間の居飛車穴熊は結構経験値のある戦型で、「トマホークさえなければ」かなり自信のある形。本局もおそらくトマホークはないとある種決め打ちして臨んでいるのだが、本譜は下図を迎えて時間を使うことになる。

あるとは思っていたが遭遇した記憶のない玉頭銀。

この局面が悪いはずがないので、「なぜ悪くないのか」「どう指せば優勢まで持っていけるか」を考えるためにこの周辺で持ち時間を一気に投入。

私の回答は角頭めがけて右銀急戦。もっと早くから袖飛車からダイレクトに7六地点の銀を狙っている展開もあったようだが、棋理を考えれば本譜でも問題ないと思う。

47手目の局面だが、41手目の▲7五飛の段階でここまで読めているため飛び込んだというところがある。コビン攻めに対するピッタリの受けがなく厳しい。駒得も大きく、折を見て▲4三角を切り札にできれば勝てそうな将棋になっている。

本譜はフウロさん側に錯覚があり、このあと数手で終局となった。

第5期 V名人戦 A級花組 4戦全勝。

来期V名人戦でS級参戦を決めた瞬間だった。

10月 総合評価(絶対評価)

■序盤 … 40/100

■中盤 … 70/100

■終盤 … 75/100

【なぜお嬢様の棋力は急激に伸びたのか】

ここまで参戦記としたが、そろそろ結論を書いていきたい。

配信でも自身の経験を細かく話しているので、併せてご参照いただければ幸いである。

【音無ちえる】音無ちえるはなぜ3か月で急激に棋力が伸びたのか【新人Vtuber】【JA】 - YouTube

棋力が伸びるキッカケだが、「棋力が伸びるための条件を満たす」ことが必要なのだと感じた。

わかりやすく表現するためにあえてRPG的な言い方をするが、物語を進行させるためにキークエストをこなす感覚だ。

各人には棋力が伸びなくなっているボトムネックのようなものが存在しているのではないかと思っている。序盤力・中盤力・終盤力・人間力etc…

将棋だけ強ければ勝負に勝てるかと言われれば、必ずしもそうではないということは想像に難くないと思う。

極論、どんなに強い人だって体調が悪ければ(目の前の将棋においては)棋力が落ちるし、盤の前に座れなければそもそも負けだ。

将棋盤の前に座れば等しく勝負にかける自身の全要素を問われる、それが対局というものだと思っている。

私の例で言えば、足りなかったものはおそらく「もう一押しの終盤力」と「目の前に勝負にかける熱量」だったのだと思う。

これまでの私は難しい・わからない局面で無理気味と分かりながら無謀な攻めを繰り出すことが多く、それを棋風としていたが、それは思考停止をしていたにすぎなかった。「目の前の勝負を獲る」という欲が足りなかった。

その熱量の低さがボトムネックになっていたのだと思う。

それが9月のお卓球の大会の経験で補完された。苦しい中で勝ち筋を探し続ける感覚を身に着けることができた。

恐らくあの大会で優勝した瞬間に、自身がステップアップするためのキークエストを完了できたのであろう。

将棋で伸び悩んでいる方は、なんでも興味のあるものはやってみたらいいと思う。将棋以外でもいいし、もちろん将棋でもいい。

何事でも普段と違うことから得られる経験は少なくないし、それがどこに繋がっているのかもわからない。

その行動力こそが、現状を打破する原動力になるのだと私は確信している。

勝負モノはすべて「人間力」といった要素が絡んでくる。

将棋の勝敗は「将棋力」x「人間力」である。

「将棋が強くなるだけが棋力向上の道ではない」といった気付きを得たこの3か月間は非常に実りの大きいものとなった。

来年の春くらいには来期のV名人戦が始まるだろう。

来年の私はどれだけ成長できるだろう。ちょっと怖いが、楽しみでもある。

まだまだできる限りのことはやっていきたいしプレイヤーとしての自分を諦めたくないので、来期は今期以上のものを当然に要求されるが、なんとか踏ん張って結果を残したいと思っている。

無謀とか分不相応とか、怖いと思えるところに手を伸ばさないと強さの殻は破れないのである。

【効いたと思われる勉強たち】

これで記事を終えると怒られそうな気がするので、即効性があるかどうかはともかく「これは効いたなぁ」と思われる勉強たちを述べていく。

読者の皆様の棋力向上の一助となれば幸いです。

〇詰めチャレ

これ単体で終盤力が上がったかと言われれば、正直微妙。

自身の終盤力のベンチマーク装置的な位置づけに見ている。

個人的に一番効能があったと思われるのは、「盤面の認識速度向上」。

詰めチャレは30秒で盤面を認識して詰み筋を探さなければならず、取り組めば取り組む程必然的にその速度は上がっていく。

その結果、脳内将棋盤が強化された実感がある。詰めチャレは将棋力の筋トレかもしれない。

〇駒落ち定跡学習・駒落ち対局

実力に応じて上位者が駒を落とすので、必然的に接戦になりやすい。

決めきる練習、リードを保つ練習、高段者が粘る極上の技術を体験できる…とメリットはたくさん。駒落ち定跡の学習ばかりをするのは非効率的かもしれないが、ある程度リードを保つ駒組みを理解した上で取り組むと効果大。

〇高段者による棋譜添削

神コンテンツ。

添削していただく方にメリットが少ない(と思う)ので流石に遠慮してしまいがちなのだが、高段者の感覚と自身の感覚の擦り合わせは棋力向上のワープ機能と言い切ってしまってもいいかもしれない。

〇羽生の終盤術2.3

神棋書。

1巻は難しいとよく言われるが、2巻と3巻は(まぁまぁ難しいが)非常に参考になる。私は期間中の寄せの勉強はこの2冊だけだったが、力を得た実感が凄まじかった。

ただし「以降並べ詰み」と平然と7~9手詰を省略されていたりするので、読み始めるまでに最低限の終盤力は必要。5手詰ハンドブックであまり苦戦しないくらいの力があった方が効率的に読み進めることができるかもしれない。

〇勉強時間を増やす

本質情報。

時間をかけずに強くなれるのであれば私も知りたいです…

結局、強くなりたいならやるしかないというのが最終的な結論です。

【本当に最後に】

普段はYoutubeで配信活動をしています。

この記事がちょっとでも面白かったり参考になったと思ったら、お代とかはいらないんでチャンネル登録をしていただいて配信を見に来ていただけると嬉しいですわ~!!!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?