【変体仮名 ことはじめ-4】 古文書(江戸版本)を読みたい!最適字典をやっと見つけた!・・源氏物語以前の顛末-4

目の前にある版本(江戸版本)を読みたい!からはじまった冒険(暴挙ともいう)は、『江戸版本解読大字典』(根岸 茂夫 (監修) 柏書房)を見つけて一段落。

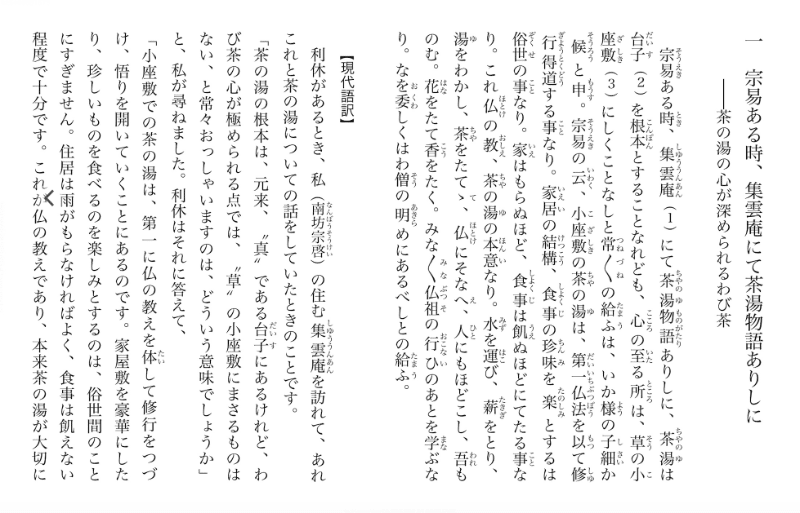

『南方録』は、「利休聞き書き 「南方録 覚書」 全訳注 (講談社学術文庫) 」という翻刻(解読文)が掲載されている本を見つけたことで読み下ししていくことができました。

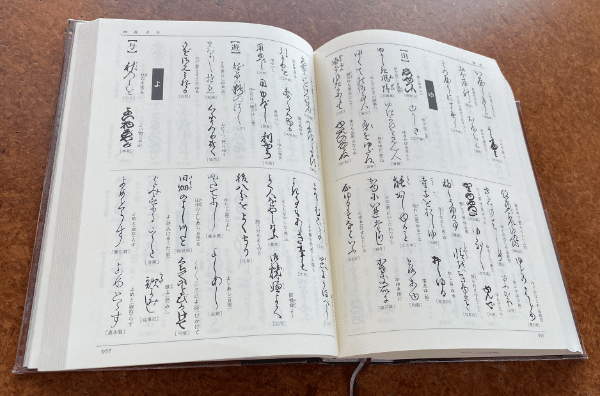

『江戸版本解読大字典』(根岸 茂夫 (監修) 柏書房)

まさに読みたい「江戸版本」の字典です。

【 1日5分だけ-3 】にてすでに触れた(ちょっと司馬遼太郎風)】

が・・・気の遠くなるような大きさと厚さの「江戸版本・・・」

値段で気が遠くなってしまった・・・【うん、ほんまやで!】

この辞典の「仮名編」はおおいに役に立っています。

『南方録』では、漢字はほとんど当たりがついたので、「江戸版本解読大字典」の「仮名編」の変体仮名の参照でこと足りました。

さて、いよいよ、タイトルが気にいっている「茶道早合点」に取り掛かりました。

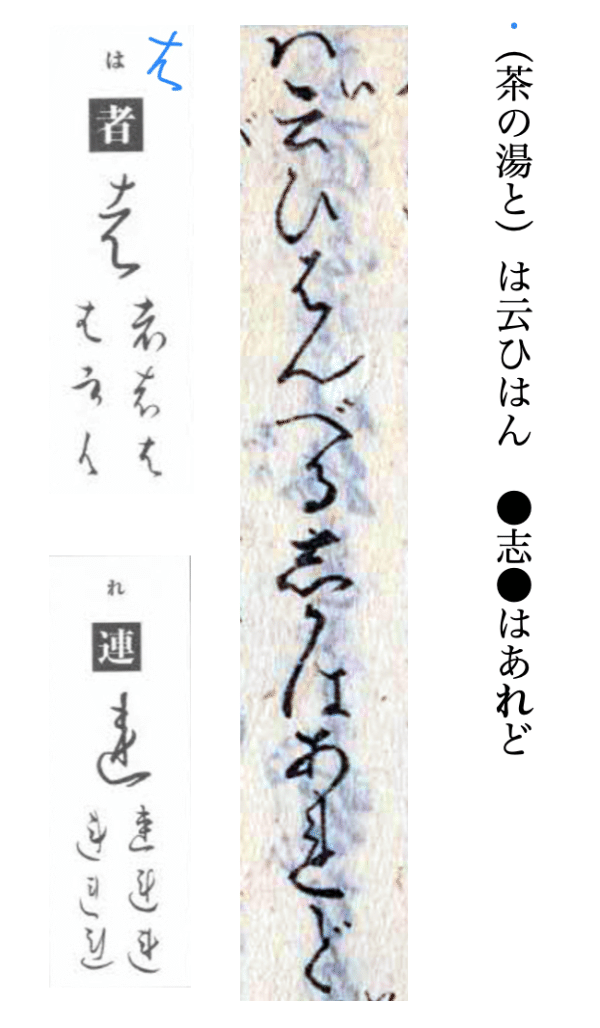

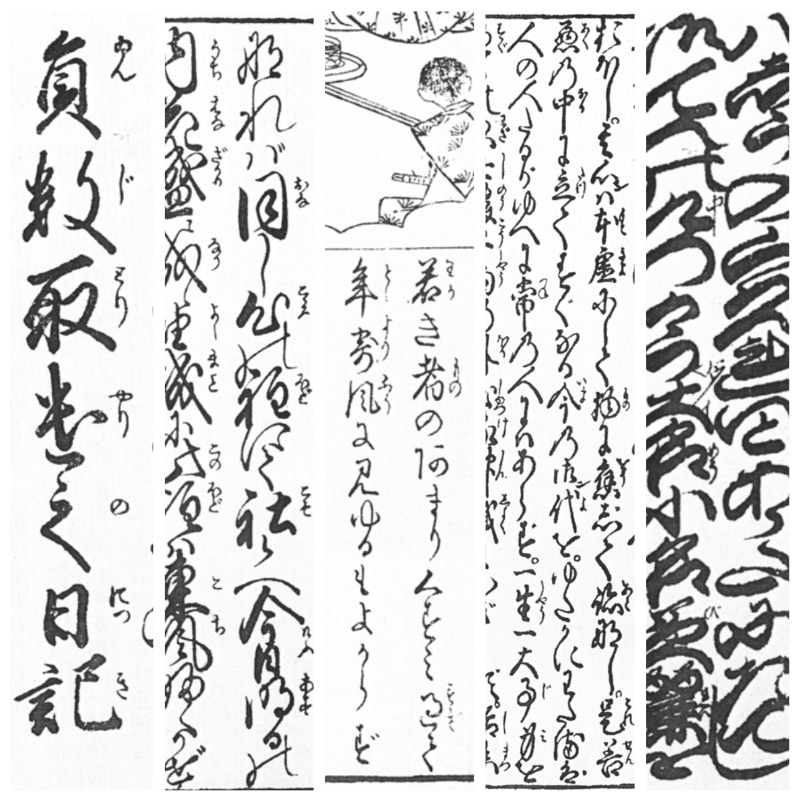

当時の記録です。見よ! この涙ぐましい努力の跡を!【うん、ほんまやで!】

この涙ぐましい努力をしていたのはファイルのデータによると2015年11月。

この頃は、翻刻(解読文)がなかった。

挫折しました。

読み下ししても、「これでいいのか?」ってジャッジができないのです・・・・それで挫折!【あぁ、しんど!】

この記事を書くため念のため調べてみましたらありました。

江戸時代庶民文庫 第87巻 茶道早合点/煎茶早指南/茶湯早指南/このめの説/喜撰往来大全 単行本 – 2020年11月の上梓で、当時はなかったのです。

それで、あてもなく『江戸版本解読大字典』を見つめる・・・・

1 まず版本の書体は、写本に比べて抑揚がなく、筆の勢いも表現されていないものが多い。版木に彫る、それだけに肉筆よりも判読しやすい文字となっている。

2 版本の草書体は、和様と唐様に大別できる。

和様

第一に、中古以来の写本の流れを汲みながら、字の太さにあまり変化のないもので、和歌や謡本、その他の文学作品にみられる変体仮名を主体とした書風である。第二に、手習い本としての往来物に多く用いられた流麗豊肥な御家流があり、

第三に、浄瑠璃の台本にみられるような筆太で抑揚があり隙間の少なく、勘亭流などにも通じる字体がある。

第三の文字は、絵草子にもみえるが、これは細かい字を版木に印刻したためであろう。

第四に、第二と第三の中間に、節用集の文字などが位置づけられるが、これも印刻の特徴からきたものといえよう。

第五に、丸々とした平田派の国学者の著作の字体も特徴的である。

唐様

儒者や文人などが用いた字が、唐様であり、これは第一に尺腫の書式を示した版本や法帖などにみえ、

第二に、近世後期の文人たちの酒脱な肩下がりの字がありそうである。

さらに和様·唐様の間に、近世後期の随筆や名所図会などで使用された行書体の文字があり、その仮名は近代の平仮名活字にもつながるように思える。

本書は、だれもが容易にその解読を進められる版本解読座右の書であり、往来物、書簡集、随筆、農書、算法書、教訓書、故実・礼法書、書蹟、読本、浄瑠璃本、暦、瓦版、番付、薬種広告等、あらゆる版本のくずし字を採用した、初めての版本字典にして、最大の近世くずし字字典である。

往来物、書簡集、随筆、農書、算法書、教訓書、故実・礼法書、書道手本、読本、浄瑠璃本、暦、瓦版、番付、薬種広告等、あらゆる版本のくずし字を採用

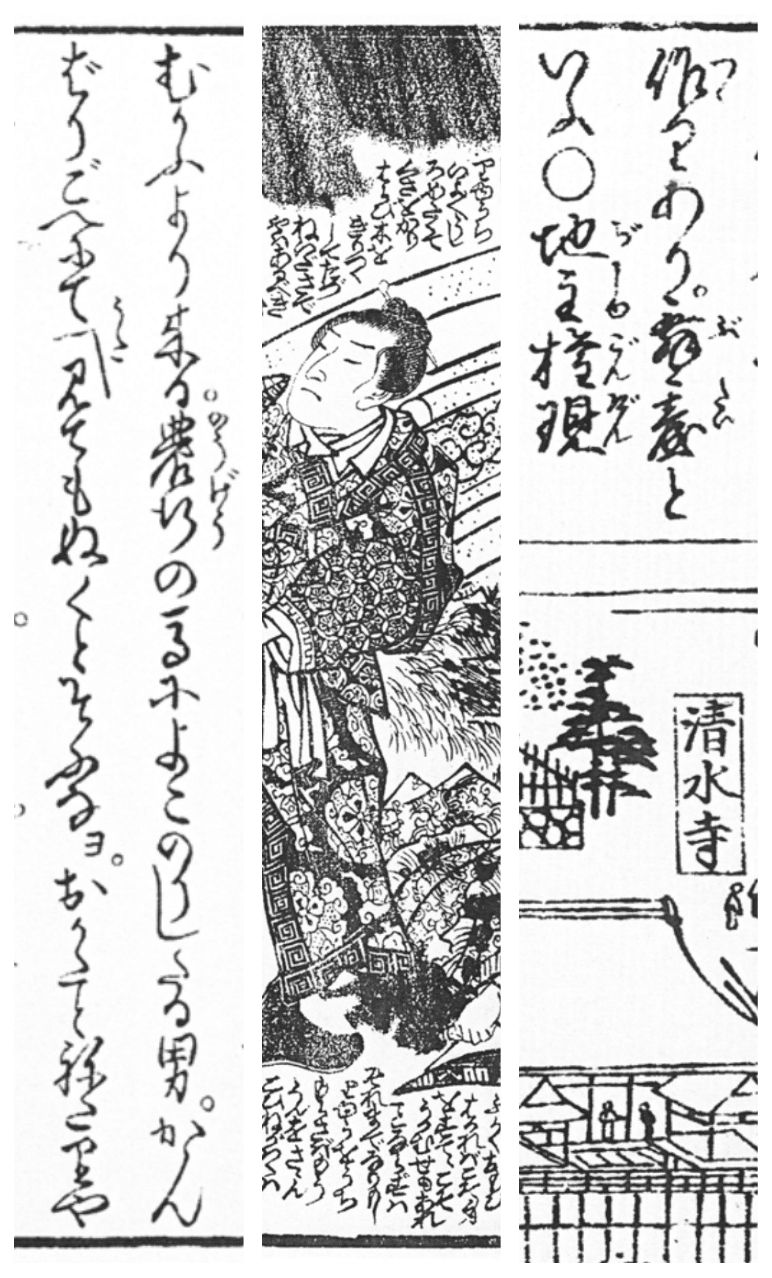

「版本を読む」に例で挙げられている江戸版本でその魅力を・・・・・

上記のバラエティで「江戸版本」にはまる【うん、ほんまやで!】

『商売往来」のような実用書、浮世草子『日本永代蔵」、浄瑠璃本『仮名手本忠臣蔵」、滑稽本「東海道中膝栗毛」、名所図会『京城勝覧」、合巻『弓張月春延骨栄」など・・・・それぞれの表現があります。

これを活字にすると・・・みんな一緒やで【シランケド!】

題材や内容のバラエティだけではなく、表現の多彩さに引かれる・・・読みたい

『仮名手本忠臣蔵」は勘亭流でナンジャコリャ

まとめ

こんなことしているうちに、いいこと思いつきました。

独学でやっている以上、翻刻(解読文)が必要だ! 挫折しないためにも!

先に、翻刻(解読文)を入手する・・・そのあとで原典・原文入手

その結果・・・現在手元にある翻刻(解読文)は・・・・

日本永代蔵 付 現代語訳 角川文庫

日本古典文学全集 東海道中膝栗毛(校注 中村幸彦)小学館

江戸風俗絵入り小咄を読む 著 武藤禎夫 東京堂出版

鑑賞 日本古典文学 第30巻 浄瑠璃・歌舞伎 戸板康二編 角川書店

絵本江戸風俗住来 東洋文庫 50 菊池貴一郎 著 鈴木棠三 編

近世風俗志(三)岩波文庫 喜田川守貞 著 宇佐美英機 校訂

近松世話物集(二) 諏訪春雄 校注 角川文庫

近松全集 四巻 六巻 十巻 十一巻 岩波書店

仮名手本忠臣蔵 出典不明(PDF)

妹背山婦女庭訓 出典不明(PDF)

けっこうありました。【うん、ほんまやで!】

先に、翻刻(解読文)を入手する・・・そのあとで原典・原文入手

国立国会図書館や各大学や組織のデジタルアーカイブの原典を入手するという・・・【逆転の発想】です。