万博のみんぱく(国立民族学博物館)で水俣を学ぶ&太陽の塔の中に入る

すでに一ヶ月経ってしまいましたが、ゴールデンウィークのさなか、上の息子(ウエムス)と、国立民族学博物館(大阪府吹田市の万博記念公園)に行ってきました。

万博記念公園はそう遠いわけでもないのに、というか、毎週近くまで非常勤の授業(関西大学)で通っているし、かつては夫氏の実家に行くときに高速からしょっちゅう見ていたのに、赤ちゃんの頃以来の訪問です(多分)。

今回は、民族学博物館の常設展示のなかで開催された「みんぱく創設50周年記念企画展「水俣病を伝える」 」を目当てに。水俣にもいつかは行きたいのですが、こちらは本当に遠いので、まずはこうした近場での企画展だけでもと計画しました。

万博公園、なんとなく行くのがややこしそうな気がしていましたが、全然そんなことありませんでした。JRからモノレールに乗って、ほんのちょっと。モノレールは、おおお、空中走ってる~~と気分が高揚してきます。

万博といえば、太陽の塔。

何十年ぶりかで内部が整えられて公開されたときは予約殺到だったそうですが、それも落ち着いて、今はわりと余裕があるようです。私たちは思いっきり連休の土曜日に行ったので、さすがに当日になると満員になっていました。予約しておいて正解でした。

一度に入れる人数が抑えられているので、快適に見ることができます。螺旋階段を上っていくので、上部を撮影したければ、スマホごと入れる透明の専用ケース(500円)をレンタルする必要があります。階段を上る前までは撮影OKですし、それだけでいいかなと、私たちはレンタルしませんでした。

ウエムスは万博当時の活気のある様子を写した写真などを見て、こんな時代を体験してるっていいな、今度の万博、友だちと行こうかな、なんて言ってました。

いやぁ~今度のはエキスポ70みたいには盛り上がらんやろし(私も記憶はないけど)、外国に直接行ける時代に万博でもないやろ~、てか、開催できるんか? と思ったりするのですが、私も子どものころにポートピア '81 に連れていってもらって、いまだにゴダイゴのテーマソング聞くとちょっとウルってくるし、そういうお祭りに行っとくのもアリなのかもね。自分で行くなら止めることもないですわな。ポ~トピア~~♪ the city of light and waves~~♪ 光と~波の~まちぃ~~♪ すごい転調するよね、この曲。戻るの難しいねん。

話がズレました。万博に戻って。

太陽の塔を見たあとは、みんぱくへ。

館の内外にすっくと立つトーテムポールを見て、あっ、太陽の塔は、トーテムポールや!とひらめく。

絶対、インスピレーション受けてますよ。一緒やん、ポーズとか、顔いくつかあるとことか。そんな説はないのでしょうか?

とってもいい陽気で、夏日になったこの日、あまりの日差しに下手するとへたりそうでしたが、民博内は涼しくて快適でした。

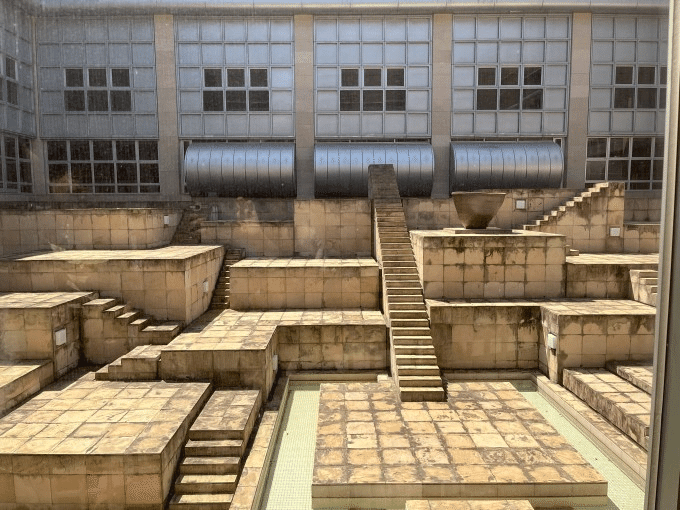

こんな中庭もあります。立ち入れなかったけど。トーテムポールといい、この神殿風の中庭といい、民博が設立されたころの日本の民族学界の関心が表れてますね。

まずは、お目当ての企画展「水俣病を伝える」へ。撮影可です。

この企画展は、水俣病そのものの発生原因や責任追及の面よりも、水俣という土地や、そこで暮らす人たちに焦点を当てています。ああ、なるほど、だから民族学博物館で開催しているのだなという感じでした。

主な展示品は、水俣をフィールドにしている研究者の方の記録や、民間の資料館「相思社」の所蔵物です。

一番印象に残ったのは、水俣に生きた、みつこさんのコーナーです。夫を水俣病でなくし、一人で子どもたちを育て、農作業中の事故で片脚が義足になりながらも晩年まで働いたという生涯を紹介しています。

後日、同志社の特殊講義「記憶と継承の政治学」で、見学報告をしてくれた学生さんも取り上げてくれていました。

そんなに大規模な企画ではなかったこともあって(常設展があまりに広くて大量すぎるのも影響していると思われる)、このときは、あまり人が流れてきてはいませんでしたが、入ってきていた人は、かなり真剣にじっくり見ておられました。

遠く大阪の地で水俣のことを学ぶ機会が得られてありがたい限りですが、こういうテーマのものは、やはり現地で見たいなと、あらためて思いました。どんな土地で起こったことで、今はどうなっているのかを、ぜひ海を見て、風を受けながら、感じたいです。いつ行こうかなあ。

◇

企画展のあとは、常設展へ。これがものすごかった…! 展示物が多すぎて全部は見きれなかったのですが、予想以上に楽しかったです! 水俣の展示を見に行ったことを忘れそうなくらいでした。ロシアや東欧のものもあったので、別記事で投稿します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?