ストラクチャーのディティールアップまとめ|(2021年9月18日更新)

0.はじめに

今回は、以前の投稿の続編として、模型の建物(以下ストラクチャー)のディティールアップについてまとめてみようと思います。これまでの記事と同様、特別な設備は使用せず、かつ自作も交えつつというスタンスではありますが、本記事はディティールアップというフェーズの都合上既製品の小物を多く取り入れたため、購入物の紹介が多めです。また、さまざまな話題を一つの記事に纏めたため、構成が少々雑多であるかもしれません。あらかじめご了承ください。

なお、本記事は以前製作したストラクチャーの細部への追加加工が中心となります。ストラクチャー本体の製作に関しては以下のリンクからご覧ください。

***

1.面格子

窓の面格子については以下の2パターンで表現してみました。

1-1.自作パターン

【素材の紹介】

素材として使用するのは上の写真に示したダイソーの網戸補修用シールです。パッケージにも記載がある通り、9㎝角の網戸2枚で100円(税抜き)です。この網戸シートは斜めにカットしても縦糸と横糸がほつれないので、非常に扱いやすい素材だと思います。また、四隅数センチには接着用のシールがついているのですが、丁寧に扱えばシール面を取り除くことも可能で、これも設置場所に応じて利用できそうです。これから紹介する面格子はほぼ1/150スケール通りの再現が可能ですが、それ以外に(ややオーバースケールにはなりますが)フェンス面などにも幅広く使用できるのではないかと思います。

【作業手順】

① 適当な幅と厚みのプラシート片を用意し、枠状にします。プラシートは幅0.5㎜~1㎜、厚さ0.3㎜程度が妥当かと思います。プラ板を細く切り出しても良いですし、エバーグリーンの帯材等でもよいでしょう。

② 網戸シートを枠に合わせて切り出し、枠に接着します。

※枠の接着が難しい場合は、先に網戸を切り出して、その4辺にプラ板を貼り付けても良いと思います。

③ 建物本体に接着する際ののりしろと、建物本体から若干浮き上がらせる効果を兼ねて①のプラ材を上下に接着します。

【作例】

枠の直角水平が全く出ていませんが(汗)、以下のようになります。

1-2.既製品利用パターン

※おことわり

以下、既製品を使用する際には、おおむね旧こばる製品を使用します。「こばる」はニッチなパーツを多数生産していたメーカーなのですが、残念なことに数年前に事業から撤退してしまい、現在は一部商品を巣鴨のさかつうギャラリーさんが引き継いでいるようです。私も同店で入手していますが、引き継ぎのない商品もあるかと思われるので、見かけたものは即買いで予算をつぎ込んでいるのが現状です。

【素材の紹介】

上記リンクの「MP-14 面格子(大きい窓用)」という製品を使用したのですが、執筆時点で同店のオンラインショッピングサイトでは品切れのようです。詳細の程は分かりかねますが、所持品のパッケージがこばるのままだったので、ともすると再入手は難しいのかもしれません。

【作業手順】

製品はエッチング素材で、切り出して折り曲げるのみの作業です。製品のままでも十分使用できそうですが、一応メタルプライマー処理後手持ちのシルバーで再塗装しています。

【作例】

エッチングともあって、かなりシャープな印象です。

***

2.雨戸

【素材の紹介】

素材として、ダイソーの結束バンドを使用します。これはだいぶ前に知り合いづてに聞いた技法なのですが、結束バンドのギザギザを雨戸に見立てるというのは、スケール感もぴったりでなかなか秀逸なアイデアだと思います。

結束バンドは安価に入手可能ですし、形状自体も汎用性が高そうなので、ほかの転用方法を考えてみるのも一興かもしれません。

【作業手順】

作業としては、結束バンドを窓の高さに合わせて切り出して、適宜塗装して貼り付けるのみです。幅が違うバンドを数種類用意しておくと、細いバンドを二本並べるなどして少し変化をつけられます。

【作例】

窓を裏から設置しているため外壁の厚みがやや気にはなりますが、しっかり雨戸に見えるのではないかと思います。1階部分は細いバンドを並べて真ん中に筋を入れたようなデザインとしています。

***

3.雨樋

【素材の紹介】

雨樋はΦ0.6㎜の真鍮線と1㎜プラ角棒を組み合わせて製作しています。真鍮線でなくとも、プラ棒でももちろん問題はなく、手持ちに合わせた使用で問題ないと思われます。

【作業手順】

① Φ0.6㎜真鍮線をペンチ等で曲げて雨樋の形状を再現します。建物の高さに合わせて切り出して断面を処理しておきます。

② 集水器を1㎜角プラ棒を用いて再現します。ある程度の長さを保った状態でしっかり支持し、ピンバイスで数㎜孔を開けておきます。孔が角材に対して斜めに開いてしまうと、本体を差し込んだ際に曲がってしまうので、できる限り角材に対してまっすぐドリルが入るように意識する必要があります。

③ 真鍮線の先端に瞬着を少量塗布し、②で開けた孔に差し込んで固定します。

④ 完全に固着したら、必要な部分のみを残してプラ角棒をカットします。この後、(下地処理を済ませて)塗装します。

⑤ 建物本体への接着は(糸引きが面倒ですが)ゴム系接着剤を使用しています。べったり塗るとはみ出しが生じて汚くなってしまうので、ごく少量をつまようじの先に取って、接着面に伸ばしていきます。接着の際は画像に示した箇所を重点的に接着します。

【作例】

住宅2棟分施工した例です。しっかりと目立つので、壁面の良いアクセントになるのではないかと思います。成形の際には実際の建物を参考にするのが有効でしょう。

雨樋は複雑な形をしていることも多く、枝分かれのような箇所があります。枝分かれの部分は集水器同様にプラ角材を介しても良いと思いますし、瞬間接着剤等でダイレクトに固定してしまっても良いと思います。因みに、上の作例はプラ角材を介したもの、以下の作例は真鍮線同士をつないだものです。

***

4.室外機,電気・ガスメーター,給湯器など

【素材の紹介】

https://www.shopsakatsu.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000010532&search=%BD%BB%C2%F0&sort=

エアコンの室外機等住宅の雰囲気をマシマシにしてくれる小物たちですが、こちらもさかつうさんから「住宅周りの小物」として販売があります。プラキットで、電気・ガスメーター、ごみバケツ、郵便受け、ガスボンベ、エアコン室外機(配管はついて付属せず)などが含まれていて、大変便利な素材です。この製品も旧こばるのものですが、さかつうギャラリーのパッケージで販売されているので、現段階では入手できそうです。

ご参考までに、他にも同店ではYSK製のレジンキットとして室外機等の販売もあります。

また、これらの細かいパーツを自作するとなると、3Dプリンター等の技術が必要と思われますが、最近では自身で造形したパーツをヤフオクやBoothで販売している方も多いように見受けられます。それらを探して使用するのも有効な手かと思います。

【作業手順】

一例を以下に示します。

基本製品を塗装して設置するのみです。配管等で付属していないものがある場合は自作で補完します。

【作例】

各種小物を取り付けた住宅壁面です。

室外機は地面に設置しても良いですが、家同士が隣接していると見えにくくなってしまいます。室外機が2階部分についている住宅もたまに見かけるので、その様子も取り入れてみました。

下写真の右端にあるのがガス給湯器です(わかりにくいですね...)

***

5.洗濯物

5-1.洗濯物本体

【素材の紹介】

例に漏れず旧こばる製品です。

洗濯物のキットとはなかなか珍しい感じがしますが、しかも洗濯物の中に割かしきわどいものがしれっと混じっているなど、遊び心ある製品だと思います。製品はエッチング製で、ハンガーから竿まで含まれていて非常に繊細です。ピンチハンガーも含まれていたのには驚きました。

なお、物干し台は別売りになっているようですが、そちらの製品は入手できず自作となったため、物干し台については後述することとします。

【製作手順】

エッチングキットなので、メタルプライマーを塗布後塗装となりますが、如何せん製品自体がとても細かく、筆塗りが苦手な筆者としては、塗装の際に少々悩みました。厚塗りを避けるにはどうすればよいかいろいろ実験した結果、瓶入り塗料よりもポスカのインクのほうが塗りやすいのではないかという結論に達しました。塗装工程としては、ポスカのインクを紙パレットに絞り出し、細筆やつまようじで色を乗せていく感じです。ポスカはプライマー塗布後であれば意外にも乗りが良く、スムーズに作業できたと思います。

5-2.竿受け、物干し台

先述のとおり、洗濯物キットに物干し台は付属せず、別製品となってしまうので、今回は自作してみることとしました。

A.壁取り付け型の金具

【素材の紹介】

今回はダイソーの「ワンタッチ針」という製品を使用してみました。この製品は糸通しなしでも糸を通せるように工夫がなされており、糸通し部分の形状がやや複雑なのですが、その部分の構造が壁に設置するタイプの金具に似ていると感じたので採用してみました。

【作業手順】

針の頭の部分のみを使用するので、針を切断する必要があります。切断には強力ニッパーを用いましたが、それでもかなり針が固く苦労しました。切断したものを塗装して壁面に固定しています。

【作例】

B.物干し台の製作

【素材の紹介】

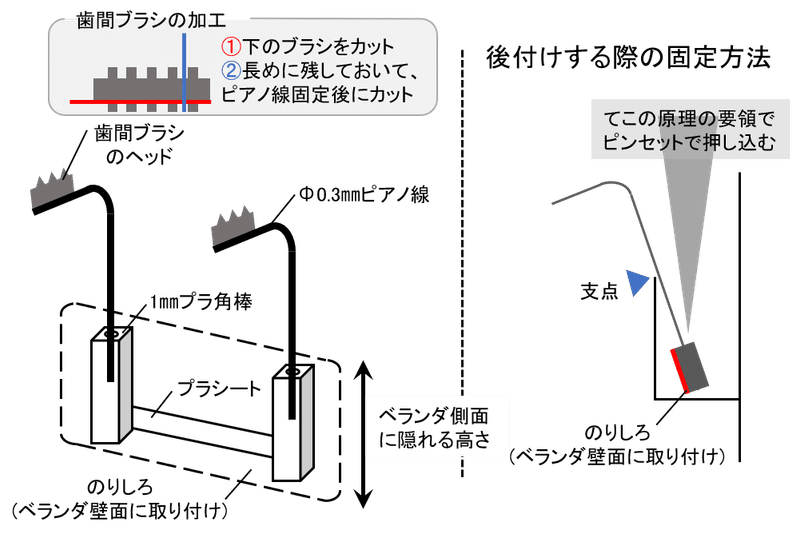

物干し竿はプラ棒やピアノ線のほかに、ダイソーの歯間ブラシも材料として使用してみました。歯間ブラシはヘッドのギザギザの部分を竿をひっかけるための突起に見立てて使用します。

【作業手順】

① 歯間ブラシのヘッドの部分を本体から切り離します。両側にブラシがついていますが、片側のブラシは切り落としてしまいましょう。ヘッドの部分を先に切り詰めてしまうと支柱が設置しにくくなるので、長めに残しておくのが良いと思います。

② 好みの直径のピアノ線(や真鍮線)を曲げて支柱とします。折り曲げた先に歯間ブラシを接着するので、予め必要な長さに整えておきます。ブラシを支柱に接着し、完全に固着したら、ブラシの余分な部分をカットします。左右2本分の支柱を製作します。

③ 細い支柱のみだと本体接着時に安定性を欠くので、のりしろ兼台座として1㎜プラ角棒で補強します。雨樋同様、ピンバイスで孔を開けて、②で製作した支柱を差し込みます。その後、台座がベランダから覗かないように、且つ支柱が左右が同じ高さになるように留意しつつ、プラ角棒をカットします。

④ 支柱は一本ずつ本体に接着しても良いのですが、今回は後付けという事情も勘案して、左右を一体成型とすることとしました。薄いプラシート片で2本の支柱の台座部分を繋いでおくことで、多少なりとも水平直角を保つのに役立ちます。

⑤ 適宜塗装します。洗濯物については、物干し台に乗せてから本体に固定しても良いですし、物干し台のみ固定後、後付けをしても良いと思います。

⑥ ストラクチャー製作中であれば物干し台をベランダ部分に乗せてから建物本体に接着するということができたのですが、今回は完全に後付けの為、細いベランダに物干し台を立てなければなりません。この場合、(③~④の工程で製作しておいた)台座部分に薄くゴム系接着剤を塗布後、上図のようにピンセット等を用いて梃子の原理の要領で押し込む方法が作業しやすいように感じました。この方法であれば、市販のストラクチャーに対しても分解せずに接着ができるのではないかと思われます。

【作例】

一体成型の物干し台です。先に洗濯物も載せています。

本体に設置した様子です。上段にピンチハンガーが掛かっています。

***

6.地デジ・BSアンテナ

【素材の紹介】

またまた例に漏れず…

こちらもとても繊細な1/150スケールのアンテナです。エッチングキットで、地デジ用の八木アンテナが7本、BS用のパラボラアンテナが5本付属しています。購入製品はさかつうパッケージだったのですが、通販サイト上では(執筆段階で)品切れのようです。

ちなみに、八木アンテナに関しては御召し列車のTV/ラジオアンテナのASSYパーツを利用するという手もあるようです。

【作業手順】

製品を切り出し、組み立てて接着するのみです。八木アンテナの方は特に塗装はせず使用しました。組み立ての際はねじる箇所がやや多く、特に先端部分の整形の際に破損しないかが非常に心配でしたが、注意深く作業すれば何とかなりました。

パラボラアンテナは下地処理後白く塗装してから組み立てたのですが、何回か組み立てに失敗しているうちに塗装面が一部瞬着に持っていかれてしまいました。組み立ててから塗装するべきでした。

【作例】

八木アンテナはすべての建物間で同じ位置にあるとやや不自然に感じたので、設置場所の奥行や高さをずらして変化を出してみました。

パラボラアンテナはベランダの端にさりげなく設置しています。

***

7.フェンス

フェンスは通りに面したもの、住宅間のもので種類を変えてみました。

【素材の紹介】

■住宅間のフェンス↓

使用したのはさんけい製品の塀です。このメーカーは紙製のストラクチャーや小物を多数販売しており、ジオラマ製作の際は要チェックのラインナップだと思います。

■通りに面したフェンス↓

住宅街でよく見かける形状のフェンスですが、実際に細く抜けているのがとてもリアルです。

【作業手順】

■住宅間のフェンス

製品の素組です。設置場所の都合上断面が正面に見えてしまい、紙を貼り重ねた層が目立つのがやや気になったので、断面のみ塗装しています。

■通りに面したフェンス

パターン付きのプラ板を切り欠いて、必要な長さにカットしたフェンスをはめ込みました。プラ板の部分は墨入れや汚しを若干加えてみました。

【作例】

住宅間のフェンスです。実際には手前側に住宅が建てられるので、隙間からのぞき込まないとなかなか目立ちませんが、フェンスの目も細かくて良い感じです。

通りに面したフェンスです。写真では非常に見えにくいのですが、実際にフェンスが細く抜けているおかげで、住宅の横に設置した室外機がほんの少し覗いています。

***

8.プランター

【素材の紹介】

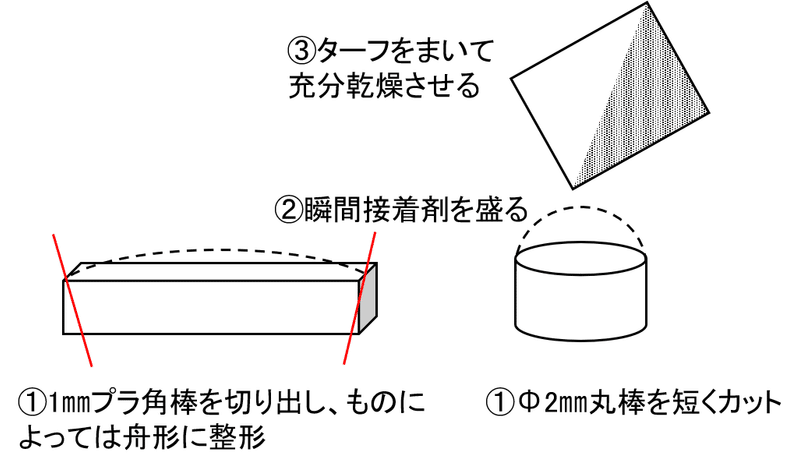

4.で紹介した「住宅周りの小物」キットにプランターが含まれていたので、使用してみることとしました。製品の付属は長細いプランターが数個のみだったので、プラ材を用いて鉢植えのようなものを中心に増産しました。

【作業手順】

① 1㎜プラ角棒や2㎜丸棒を必要な大きさにカットします。プランターごとに少しずつ形を変えたりしても良いかもしれません。適当な台紙に並べて貼り付けて塗装しておきます。

② プランター上面に瞬間接着剤を滴下します。表面張力が働いて若干高さが出る気がします。

③ すぐにターフをまき散らし、よく乾燥させて回収します。実は、ターフをまいた直後に上から赤いパステル粉をまぶしてみたのですが、既に時遅しでうまく固着しませんでした。あらかじめターフに混ぜた状態で振りかけたほうが良かったかもしれません。

【作例】

各住宅の階段脇に製作したプランターを設置してみました。

***

9.門柱(2021年9月18日追加)

【素材の紹介】

住宅の前に門柱を追加しました。4軒の住宅があるので、少しずつデザインを変えてみることとしました。使用した素材としては、4.で紹介した「住宅周りの小物」キットに含まれていた郵便ポスト、各種プラ棒です。

【作業手順と作例】

①柱状

シンプルな形状です。1㎜プラ角棒に郵便受けを接着し、塗装しました。真鍮線を底面に植え込んで地面に差し込んで支持しています。

②目隠しを兼ねている形状

ポールが立ち並んでいる形状を再現しました。等間隔でプラ丸棒を立てる必要があるので、下写真のような治具を用意しました。工作用紙の切れ端に0.6㎜真鍮線の余りを短くカットしたものを並べ、瞬着で固定しているだけのものです。本番のプラ丸棒を差し込んで横向きにプラ材を貼り付けて一体化させます。

前項の植木鉢が並んでいるだけの状態と比べると、良い感じのファサードになりました。

③塀のような形状

パターン入りのプラ材と1㎜プラ角棒を組み合わせて塀のようにしてみました。茶色の縦の模様の部分が1㎜プラ角棒です。

編集後記

建物のディティールアップ記事のはずが、これは単なるお買い物記録だな、と書いてみてふと。今回登場したものは一気に買いそろえている訳ではないだけに、そこまで自覚していなかったのですが、パーツ代だけでもかなり費やしてしまっていることを実感する機会にもなりました。反省です。先述のとおり最近は3Dプリンターやレーザーカッターなどの技術を取り入れてパーツを自作をしている方も多いだけに、私も内製化に向けてスキルを身に着けたいところです。また、パーツを買いそろえずとも、¥100ショップを徘徊するだけでも何かしらのアイデアは湧いてくるような気がします。ビーズなどの手芸用品から今回の歯間ブラシのような衛生用品まで、百均には見立てが効くものがまだまだ眠っていることでしょう。現在は当てもなく店内を長時間回ることはなかなか難しいですが、今後も¥100ショップグッズの転用は積極的に考えていきたいところです。

「自作ストラクチャーにここまでゴチャゴチャ加える必要があるのか」と言われるとおそらく無いと思われます。しかし、住宅自作は楽しいですし、小物を集めるのはワクワクしますし、”思いついたことは何でも取り入れてみる”、というのが本作のコンセプト(?)だったので、個人的には一連の加工に満足しています。ディティールアップは自己満足の世界だと思うので、何を取り入れるかの取捨選択は完全に人それぞれであると思いますが、その際にこの雑多なまとめが何かの参考になれば幸いです。最後に、筆者の自己満足の世界にお付き合いいただいた皆様に感謝申し上げます。

END

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?