ハウル『探したよ』の意味

初めまして。Charis(カリス)と申します。

今回は、2017年に投稿したこちらの動画を詳しく解説したいと思います💍

すでに7年の月日が経っていますが、もう少しだけ丁寧に深堀したいと思い、この記事を執筆することにいたしました📘

伏線に気付いたキッカケ

小さい頃からヨーロッパの風景や魔法の世界が好きだったこともあり、ジブリの中でも『ハウルの動く城』が最も好きな作品でした。

しかしある時、『二人が結ばれるまでの過程』に強い違和感を感じます。

作品の内容を端的にまとめると『家に不法侵入した老婆を受け入れ、特別扱いを繰り返して結婚する』という異常なものです。

そもそも男性はよほどの理由がなければ寂しさや誘惑に耐えられません。20代後半で独り身のハウルは特別な事情を抱えていると考えました。

隠されたテーマを解き明かす

ハウルの事情を探るために紐解いた要素は以下の4つです。

①ソフィーが昔のハウルに出会う場面

②ハウルに心臓を食べられるという噂

③青・橙・赤の三色の光を発する指輪

④不法侵入の老婆を受け入れた異常性

始めに、①のソフィーの過去介入について。

ソフィーは物語の終盤でハウルの少年時代にタイムスリップをしました。

彼女が立ち会った場面は、ハウルが星の子(カルシファー)と契約をして魔法使いになる瞬間です。

何かをしなければ悲しい未来になると感じ取ったソフィーは、現実世界に戻される瞬間に「ソフィー」という名前と「未来で待ってて」という言葉を伝えます。

本来の世界線は、魔法の副作用でハウルが怪物になる未来だったかもしれません。しかし、突然現れた少女を目にしたハウルは、彼女に再会する(約束を果たす)ために生きることになります。

そして、②の町で流行するハウルの噂について。

ソフィーの住む町では「ハウルの城が定期的に現れる」「色々な女の子を狙っている」「出会ったら心臓を食べられる」という噂が流れています。

一般的な暮らしをしていれば街中で噂が立つような状況にはなりません。つまり、噂が立っても気に留めないほど何かのために動いているということです。

ここで想起されるのが「ソフィーに会いたい(約束を果たしたい)」というハウルの思いです。

そして、ハウルが魔法を使わずに誰かを探すという手段を取る可能性は低いと考えました。

ここで『思い浮かべた存在の位置を示す指輪』『長距離の移動が可能なお城』に焦点が当たります。

特に指輪に関しては、作中で外しているシーンが一つもないため、ハウルにとってそれだけ重要なアイテムなのでしょう。

そして、③の指輪の光について。

ハウルは宮廷から脱出するシーンで「カルシファーを心の中で思い浮かべるんだ」とソフィーに指輪の使い方を教えます。

指輪から発生した光がカルシファーのいる位置を指し示し、ソフィーたちは無事にお城に戻ることができました。

これらの事象を鑑みると、指輪には『思い浮かべた存在の位置を示す魔法』が付与されていることが分かります。

そして、指輪が発する光の色は橙・青・赤の3パターン存在します。

特定の存在を思い浮かべたときに、出会う時期が現在であれば橙色、出会う時期が過去であれば青色、出会う時期が未来であれば赤色の光を発します。

冒頭の場面で指輪が赤色の光でソフィーを示していたのは、思い浮かべていた存在が『白髪ボブカットの未来のソフィー』であるためです。

つまり、この指輪には『思い浮かべた存在の位置を示す魔法』の他に『出会う時期を判別する魔法』も組み込まれていると考えられます。

お城の扉にも同じ現象が起きており、ハウルが扉に付与した魔法は『特定の扉と結び付けて瞬時に移動する魔法』です。

しかし、ソフィーが過去に介入する場面では『結び付けた扉を開けるときに年代を変更できる魔法』が付与されていたことが分かります。

つまりハウルは、指輪と扉の両方に時間を司る魔法を組み込んでいました。

少年時代に関わりのあった時間局の知識を活用していたら面白いですね。

最後に、④の見知らぬ老婆を居候させた理由です。

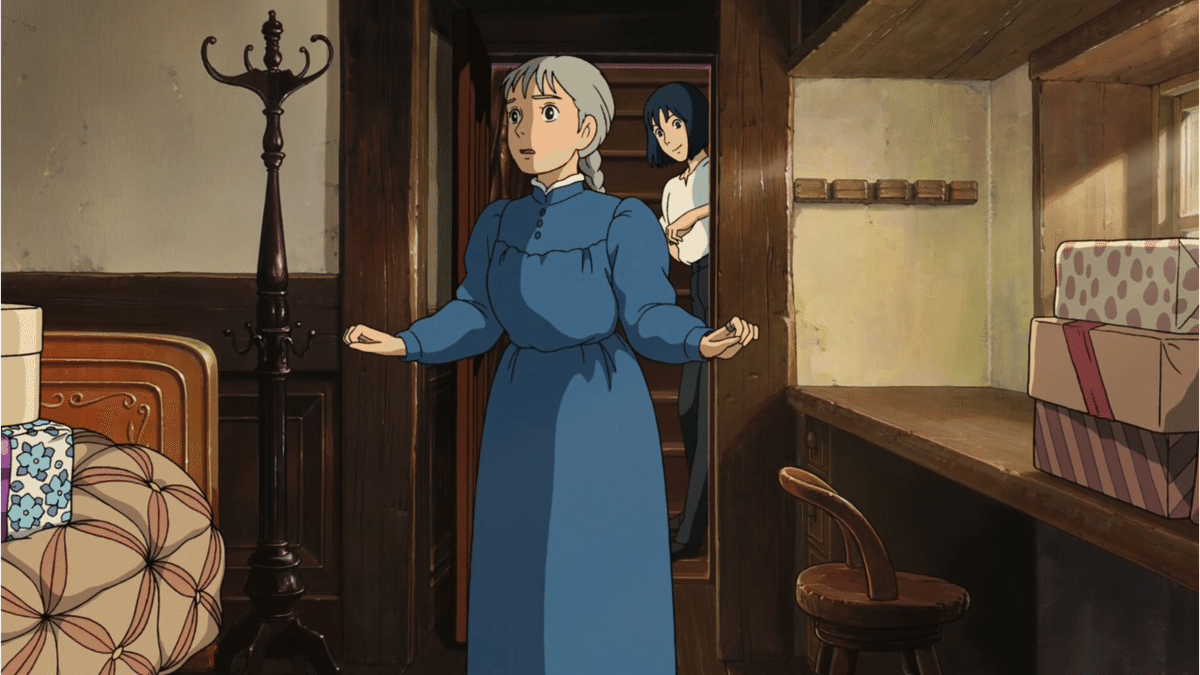

家に侵入してベーコンエッグを焼いている老婆がいたら、普通の人であれば即座に追い出すか警察に突き出すでしょう。

その老婆が自らを「ソフィー」と名乗ろうが「掃除婦」だと明らかな嘘を付こうが関係ありません。

しかし「ソフィー」という単語をすぐに受け入れ「掃除婦」という嘘をそれ以上追求しませんでした。

彼女を住まわせた理由は「ソフィー」という名前に心当たりがあり、彼女の本来の姿を確認したいと考えたからです。

ハウルの視点で物語を振り返る

これらの謎が明らかになった上で、ハウルの視点で物語を読み進めてみましょう。

物語を時系列順に並べ替え、場面を把握することでハウルの事情が鮮明に見えてきます。

彼らが落下する草原で一体の"星の子"に手を差し伸べます。

心臓を貰う(代替になる)ことを条件に魔法の力を授けます。

使用するたびに理性と体を失う危険なものだと忠告を受けます。

「未来で待ってて!」という言葉をハウルに残します。

校長であるサリマンの指導を元に様々な魔法の知識を身に付けます。

逃げ出したハウルは荒れ地に住む魔女の下で世話を受けました。

『思い浮かべた存在の位置を示す指輪』を作成します。

町でソフィーに似た女性に手当たり次第に声を掛けます。

その女性に見捨てられたことで深い絶望に陥ります。

弱さを隠すことや女性を魅了する美しい外見に執着し始めます。

~本編~

町では「ハウルに心臓を食べられる」という噂が流れ始めます。

荒れ地の魔女の手下に追われる状況となります。

今まで反応を示さなかった指輪が赤色に輝き始めました。

兵士にナンパをされている彼女を助け出します。

この時点では探していた女性ということに確信を持てません。

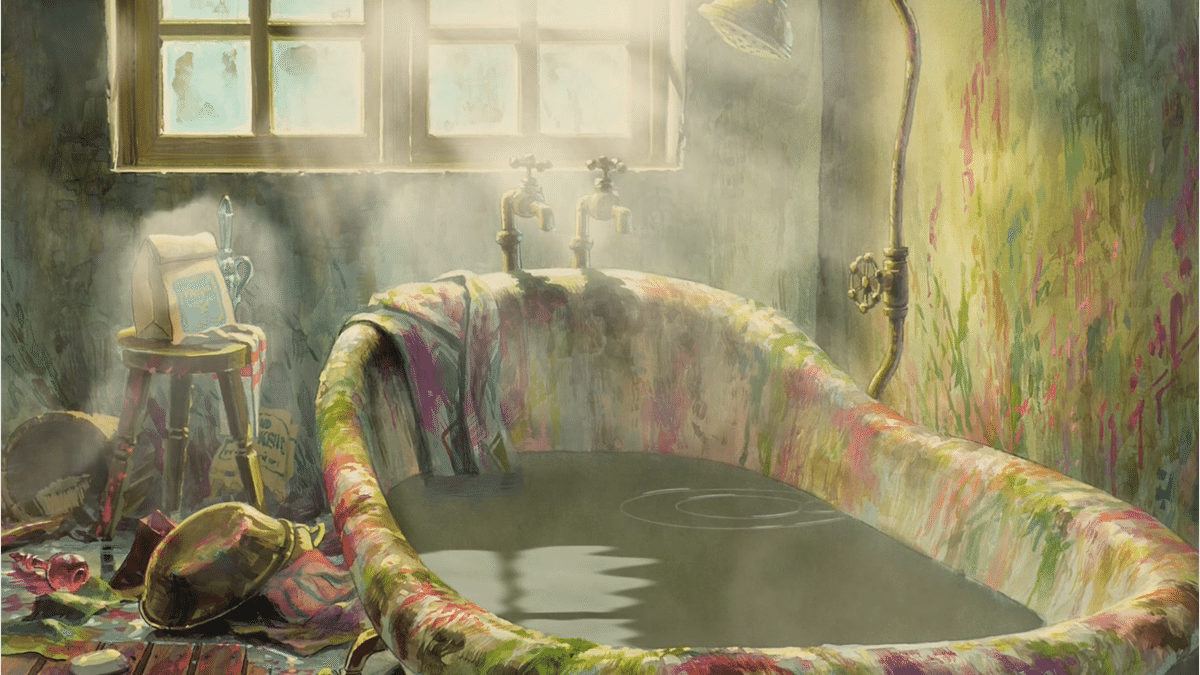

カルシファーの魔力を利用してベーコンエッグを作っています。

幼少期に出会った少女と同じ名前であることに気付きます。

掛けた本人が解かない限り、効果が継続する呪いだと考えます。

彼女を追い出さずに城に住まわせることに決めます。

あの日に出会ったソフィーであると確信を持ちます。

二度と理想の姿に戻れないと悟ったハウルは発狂します。

自分の本来の姿を取り繕わずに見せ始めます。

ハウルは自身が身に付けている指輪をお守りとして渡します。

ソフィーの言葉によって理性を取り戻し、窮地を脱します。

「カルシファーを心の中で思い浮かべて」と指輪の使い方を教えます。

扉に付与していた魔法を掛け直し、結び付ける扉を変更します。

ハウルが少年時代に過ごした家に扉を結び付けました。

「前にここに来たことがある」と突破な発言をします。

塞ぎ込んでしまったソフィーは老婆の姿に戻ってしまいます。

カルシファーの力を借りて新しい城でハウルの元に向かいます。

二人の命が危険だと感じたソフィーは水を掛けてしまいます。

ハウルの指輪が青色に光り、岩に倒れ掛かる扉を指し示します。

ソフィーは扉の向こうで少年時代のハウルに出会います。

「私はソフィー!未来で待ってて」という言葉をハウルに残します。

崖下にいるソフィーたちを迎えに来ていました。

カルシファーが消失することを前提に彼をハウルの心臓に戻します。

カルシファーも消失せずに動き回ることができました。

命を吹き込む言霊の魔法が備わっていたことが判明します(原作)

ソフィーは本来の美しい姿を取り戻します。

空を飛ぶお城で家族たちと幸せに暮らしました。

END

以上、『ハウルの動く城』には【時を越える一途な愛】という壮大なテーマが隠されていたという話でした📕

この動画を投稿したことで『ハウルの動く城』がさらに多くの人に愛されるキッカケになっていれば幸いです。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。