【お金の話】アセットアロケーションにおける個人的考察 #30

こんにちは、ちゃぴのすけです。

アセットアロケーションとは資産配分のことですが、資産運用を始めると非常に頻繁に聞く言葉でもあります。今回は、このアセットアロケーションについて個人的に思うことを記載してみます。

アセットアロケーションとは

アセット(資産)アロケーション(配分)ということで、資産運用の世界では、個人のリスク許容度に合わせて、各種資産を適性に配分しリスクとリターンのバランスをとる戦略です。

世の中には様々な種類の資産配分があり、万人にとっての共通のアセットアロケーションというものは存在しません。人によって投資期間も資金も、つまりリスク許容度が全く異なりますもんね。

伝統的な資産としての株式と債券、また代替資産としての不動産や貴金属、石油、穀物といったコモディティ、最近では仮想通貨も資産の新たなカテゴリとして加わっているかもしれません。

バンガードの提唱

バンガードが4つの基本原則の中で、アセットアロケーションについても言及しています。バンガードによると、「長期的なリターンの80%はアセットアロケーションで説明できる」としています。逆に、どの銘柄をどのタイミングで買うかはほとんどリターンに影響しないということです。

私はこの考えを非常に信頼しています。

(実体験はこれからなので、正しいかどうかは分かりませんが、長期投資においてアセットアロケーションが重要であるという研究結果は多く発表されています)

100 - 年齢 = 株式比率 という考え方

一般的に有名なのが、100から年齢を引いた数字を株式比率とする考え方で残りの配分を債券としています。

例えば30歳の人であれば、株式:債券 = 70:30ということになります。

ちなみに、100ではなく、120から年齢を引くという考え方もあり、様々です。

有名なアセットアロケーションの例

・ウォーレンバフェット氏推奨の資産配分

特に有名なのが、ウォーレン・バフェット氏が株主への手紙で述べた90:10の試算配分ではないでしょうか。

Put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low-cost S&P 500 index fund. (I suggest Vanguard’s.)

10%を短期米国債に、残りの90%を低コストのS&P500インデックスファンド(私はバンガードのファンドを勧めます)に投資しなさい。

私も個別株に興味を持ちそうになると、この話を思い出して、自分の欲望を抑えるようにしています。

・ベンジャミン・グレアム氏のアドバイス

バフェット氏の師でもあるグレアム氏は1949年に発刊した著書「賢明なる投資家」の中で、株式と債券の比率を50:50にすることを基本ルールとしています。この考えは今でも有効と言われています。

・ジョン・C・ボーグル氏の推奨

私が尊敬するバンガード創設者でありインデックスファンド生みの親であるボーグル氏が提唱するのは、

若い投資家は80:20

高齢の投資家は70:30

にすべしとし、引退後の分配段階にある場合、

若い投資家は60:40

高齢の投資家は50:50

にすべしと推奨しています。ボーグル氏自身も、資産配分は株式:債券の比率50:50で保有していたそうです。また株式の方はインデックスファンドで所有していたということです。

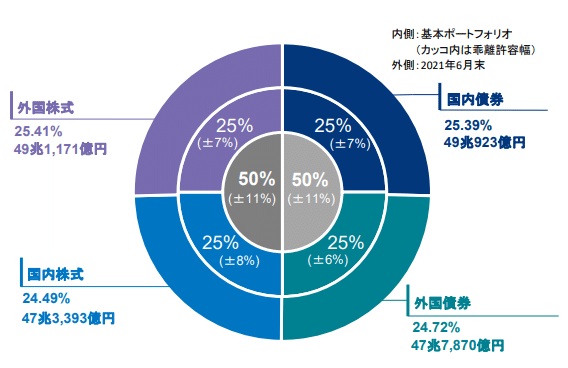

・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の資産配分

私たちの年金資産を運用しているGPIFも資産配分を公開しています。以下は2021年度の第一四半期運用状況資料からの抜粋です。

国内株式、外国株式、国内債券、外国債券が等しく4等分となるような資産配分で、債券の比率が半分を占めますから手堅い資産配分と言えます。

このようにアセットアロケーションについては様々なルールや説があり、そのどれが最適であるかは投資家本人によるところと思います。

私の考え

資産配分についてはノーベル経済学賞の対象になる、いわば学問であり、投資歴2~3年の私がとやかく語るものではないですが、現時点の私の考えはシンプルです。

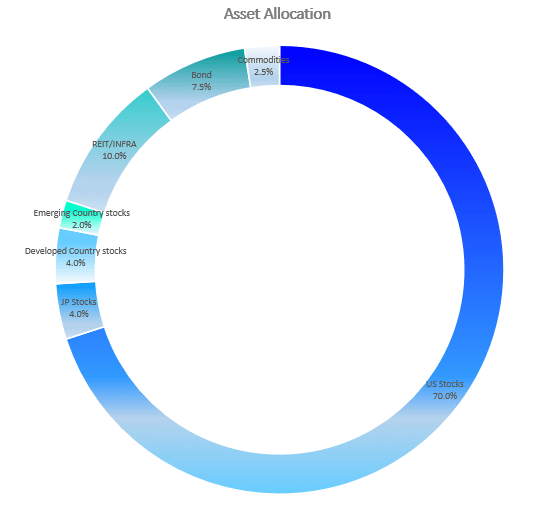

・最大比率7~8割で株式を保有する

・残りの配分でREITや債券、コモディティへも投資を行う

これだけですね。アセットアロケーションにおける配分で大切なのは逆相関であることですが、債券やコモディティがそれに該当してくると思います。その上で、暴落が起こった際には債券やコモディティを一部売却し株式の購入にあてることとしています。そうすることで、株式が割安となった際に、買い増しができますし、同時にリバランスが可能となります。売却により税金というコストは発生しますが、暴落はそう何度も起こるものではないですし、値動きの小さな債券であれば含み益も限定的であると想定しています。

それぞれの資産配分は状況によって柔軟に変化させるつもりですが、一定割合で分散投資をすることこそが大切と考えていますので、複数の資産への分散を今後も地道に実行していく予定です。

今のところ、私が目指している資産配分は以下の通りです。

幅広い資産に分散させることで少しでもリスク低減を図っていきたいと思います。

最後は自分が納得するかどうか

これが最適解なのかは分かりませんが、最後は自分が納得するかどうかだと思っています。

投資は自己責任と言います。

誰かが言った手法を真似して損を出しても、その人は責任をとってくれません。ただ、自己責任ということは、それは逆に言えば限りなく自由であるということ。それはとても素晴らしいことで、限りなく自由であるからこそ、最後は自分が納得するか、だと思います。

私は幅広く分散されたインデックスファンドを資産のコアとしつつ、複数の異なる資産に分散投資するこのアセットアロケーションで、資産の最大化を目指していきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

皆様の投資ライフが有意義なものになりますように。

それでは。

Special thanks to Unsplash.

Thank you for the wonderful photos.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?