#あつまるデザナレ2022 視聴レポート vol.1 〜体験にハマる「いいねのデザイン」〜

こんにちは〜!

デザイン系のイベントに参加するのが大好きなちゃんみです。

9月に開催された「あつまるデザナレ2022 presented by VIVIVIT」のアーカイブ動画が公開されたので、視聴レポートを投稿してゆきます🙌

尚、セッション数が多いので幾つか抜粋して少しずつ記事にまとめていこうと思います。

#あつまるデザナレ とは?

あつまるデザナレは株式会社ビビビット(ViViViT)が主催しているデザインの実践知を集結させたカンファレンスです。

イベントは3日間に渡って開催され、錚々たる顔ぶれの企業が登壇していました。

昨年も参加して学びが多かったので今年も開催前から楽しみにしてました✨

(それにしても申込数6,000人超えはすごい)

視聴レポート|体験にハマる「いいねのデザイン」

本記事では9/11(日)16:00-17:10に実施されたセッション、

体験にハマる「いいね」のデザイン の試聴レポートをまとめていきます。

▼登壇者情報

note株式会社 / 宇野 雄氏

Unipos株式会社 / 土屋 雅氏

株式会社エウレカ / 名越 慎氏

note株式会社 宇野雄氏|「いいね(スキ)」に込めた想いと優しさのデザイン

💡補足:

資料の撮影・二次利用OKということで、画像を挿入させていただきます。

noteのミッションとスキの役割

noteのミッションは以下の通りで、特に「続けられるようにすること」をプラットフォーマーとして重視しているとのこと。

noteはクリエイターエコノミーという考え方に則り、

たくさんの人が読者でありクリエイターでも在れるという考え方をプラットフォーマーとして大事にしているという。

上記の考えに則り、「スキ」は単に記事へのリアクションではなく、

クリエイターと読者を繋ぐ役割も兼ねている。

「スキ」を通してみんなが嬉しいと感じるデザインをしている。

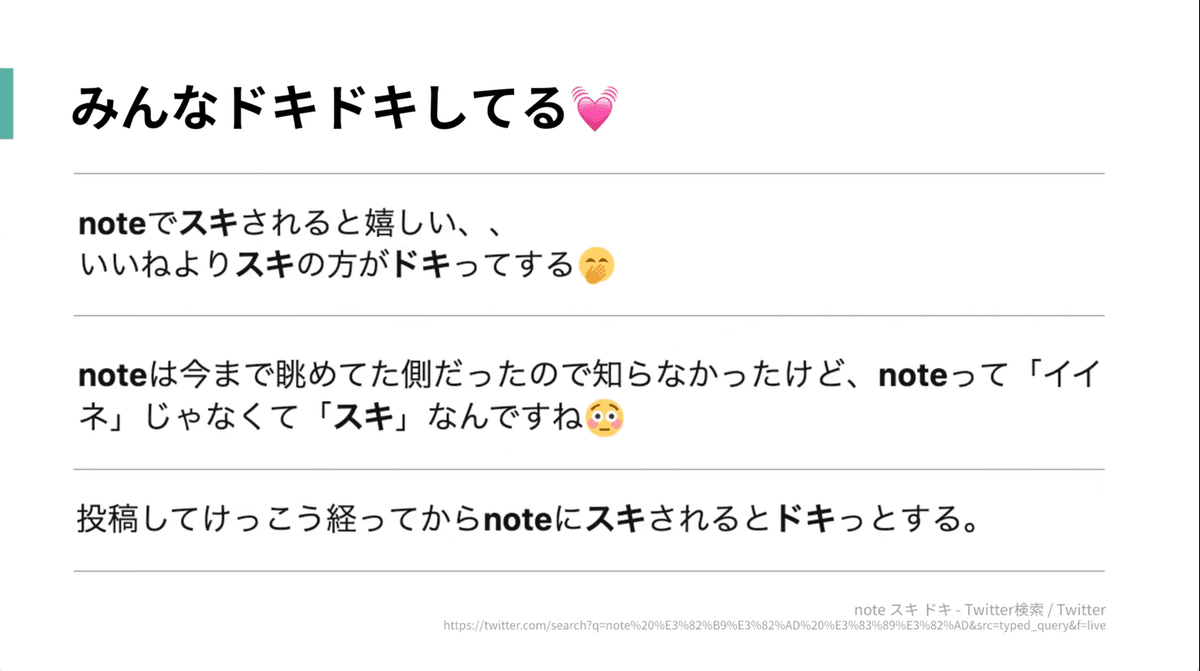

スキとはなにか?

note 宇野さん曰く、「スキ = 報酬💰」。

報酬と言ってもいやらしい意味ではなく、以下3種類に分けたときにスキは社会報酬にあたるという。

金銭報酬(投げ銭、サブスクなど)

社会報酬(スキ) ←今回の話はここ

達成報酬(バッジ、モーダルでの賞賛など)

この報酬はnoteのミッション「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする。」を実現するために必要なものという。

特に難しいと言っていた、「続けられる理由」としてユーザーに提供しているとのこと。

報酬 = 続けられる理由 = サクセス(クリエイターサクセス)

よくあるQ&A

Q. スキが多ければ多いほどいい記事と位置付けているのか?

A. 答えは否。

スキの数 = 読んで欲しい人に届けられた数(共感してもらった数)

Q. じゃあ、何故2018年にnoteにログインしてない人にもスキを押せるようにアップデートしたのか?結局スキを増やしたいんじゃないの?

A. 半分合ってて、半分間違い。

世の中にスキをもっと増やしたいから、まだ知らない読者にスキ(共感)を届けるお手伝いをしている。

スキのデザインで伝えたいこと

お礼メッセージの表示

クリエイター→読者へのお礼を届け、クリエイター⇄読者のスキの循環をつくる

手軽で暖かいコミュニケーションループを作る

noteから達成報酬としてスキの数を賞賛する

達成した事実を褒めてあげる(not圧力)

記事のタイトル下にクリエイター名とスキの数を表示する

noteからクリエイターへのリスペクトとして

読者にとっては必須要素じゃなくても運営として表示している

金銭的なお礼ができるサポート機能の搭載

記事と人をつなぐデザイン

noteの課題

本当はTOPページ上にスキの数を表示したくない。

※実際、スキの数を表示した方がCTRやCVRは高く、レコメンドロジックにも組み込んでいる

スキは成果指標ではないので、ゆくゆくはテクノロジーの力で解決していきたい。

Unipos株式会社 土屋 雅氏|BtoB SaaSプロダクトの「いいね」のデザイン

Uniposとは

Uniposは社内の心理的安全性を高め、風通しの良い組織を作るサービス。

称賛・感謝を可視化して伝えることができる社内SNSといったイメージですかね。

Uniposの「いいね」の体験設計

Uniposのいいねは3つ。

称賛や感謝のメッセージ投稿の送信

受信者から送信者へのリアクション

上記やり取りを見ている第三者による拍手

投稿を送るユーザー体験を、習慣化フレームワーク「フックモデル」に当てはめて考えている。

Action→Variable Reward(=いいねのやり取り)がユーザーにとって価値のある体験になればなるほど、プロダクトへの期待値が高まり次のActionにつながる。

また、一連のいいねのやり取りの体験が習慣化すると、ユーザー自身の組織に対するモチベーションが向上していく。

具体的な施策

Uniposでは各いいね体験ごとにKPIを設定し、定性・定量調査を行なっている。

グロースハックの事例として2つ例を紹介。

■ ①いいねされる体験:リアクション機能の改修事例

発端

ユーザーインタビューで人間味のあるリアクションが送りたいという希望を叶えられていないことが発覚

改善前

解釈が揺れがちな絵文字、感情が読めない絵文字が多かった

改善後

感情が読みやすい絵文字に変更

マウスhoverで拡大、意味を表示することで絵文字の視認性を向上

結果

リアクション率が14.4pt向上

■ ②いいねする体験:拍手機能の改修事例

発端

ユーザーインタビューでいいねをする体験の効率面に課題があると発覚(一気に拍手したい)

テキストベースのプロダクトだから、いいねにまつわる体験は情緒的なデザインにしたいという運営の想いも

改善前

拍手ポイントが送られているというシンプルなアニメーション

改善後

まとめて拍手できるUIの追加(+1、+3、+5の選択肢追加)

紙吹雪のアニメーションを追加し、ポジティブな情緒的価値を推す

結果

仮説通りの体験を提供できていることが分かるフィードバックが多数

効率改善につながっている、次のいいね体験につながっているなど

まとめ

いいねの体験設計について

フックモデルは習慣化をテーマに構造化できるのでおすすめ

ユーザーはいいね(報酬)の体験を期待することで次の投資行動を起こす

いいねを起点としたKPIを算出できると細かなユーザービリティ向上施策を定量 / 訂正で評価できるようになる

デザイナーが仮説を持ってUI設計と評価ができるので楽しい!

株式会社エウレカ 名越 慎氏|「いいね!」からはじまる恋のユーザー体験

Pairsの「いいね!」とは?

一般サービスでのいいねはコンテンツへの評価・賞賛であるのに対し、

Pairsの「いいね!」は相手と知り合うためのきっかけ作り。

現状課題

多くのユーザーが「マッチングアプリ疲れ」を感じている。

メッセージのやり取りが面倒

差別化が難しい

比較対象がとにかく多い など

これらのユーザーのPainをどうプロダクトにどう落とし込むかが重要。

課題をプロダクトにどう落とし込むか?

名越さん個人のUX観点として、人となりを大切にしている。

情報を有機質なもの / 無機質なものに分けた際、

人となりは有機質的なものに区分される。

現状、Pairsは有機質なものを感じるタイミングが遅い。

(いいね→マッチング→メッセージでやっと人となりが見えてくる)

本来はマッチングする前、なんならいいねを送る前に人となりを感じる体験を提供したい。

上記を叶えるため、新たに「グループトーク機能」を提供。

いいねの行動設計を起点に新たな相手との出会い方(=きっかけ)を作ることが重要。

まとめ

Pairsのいいねは相手と知り合うためのきっかけ作り

いいねを軸に「人となり」と組み合わせたUX体験を届ける

UX設計するためのキーワード・フィロソフィーを考えることが大切

視聴した感想

3社とも自社プロダクトにおけるいいね体験を定義していたのが印象的でした。

「いいね」体験って情緒的な側面が強いので、

プロダクトにおける重要性を可視化することが難しい印象がありますが、

今回登壇されていた各社は「いいねを通してユーザーにどんな体験 / 価値を提供したいのか」が明確になっているので、施策に落とし込む際の仮設立てや評価に迷いがないのかなと感じました。

特にUniposさんのKPI設計、フックモデルを活用したグロースサイクルの取り組みはすぐにでも取り入れられそうな好事例だと感じました!

おわりに

本記事では要点を抜粋してテキストベースでまとめましたが、

事例も多く、資料とセットで視聴するとかなり学びが多かったです!

是非、ViViViTでアーカイブ動画もチェックしてみてください✨

(意図せずViViViさんの回し者みたいになってしまった…)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?