朝日新聞が推奨の左翼のグルメもSDGs同調圧力やムーンショットの昆虫食も嫌だ。だけど高市早苗議員の電波停止もマイナンバー義務化もロックダウンも嫌だ

朝日新聞が推奨の左翼のグルメもSDGs同調圧力やムーンショットの昆虫食も嫌だ。だけど高市早苗議員の電波停止もマイナンバー義務化もロックダウンも嫌だ。

ムーンショット計画については人類がやってはいけない気象コントロールや身体からの解放という人類から肉体を奪おうとする研究などナチズムの反省のない人類滅亡に繋がりかねないような内容ばかりですし全ての内容に反対の立場でありムーンショット計画の廃止を求めます。

2023年3月15日タイトル修正。

うちコロナ禍、自民党の議員の総裁候補ほぼ全員がロックダウン主張してて自民党ダメだってなったの思い出した。

放送法4条の政治的公平性を撤廃しても良いかもしれないね。

放送局事やコメンテーター.アナ.司会者らがそれぞれ自身の立場を明らかにしながらやってく方が立場の違い知れて良い気がするよ。

2023年3月20日西田昌司氏「やってるじゃないか。国論を二分するものは一方の意見を報道するのはいけないことになっているが、LGBT問題は偏向報道をやってるじゃないか」(動画).「本日礒崎さんに電話で真相を直撃!詳細を把握した上でこの問題の本質は、そもそも偏向報道をしてきたのは民主党だろう?ということ」西田昌司がズバッと答える一問一答【週刊西田】の記事を追加。2月13日の「大臣レク」は架空の疑いが強いagoraの記事を追加。

2023年3月20日安倍政権からの揺さぶりにテレビ現場からの反撃の記事を追加.【放送法問題】安倍元首相がTBS「サンデーモーニング」より問題視していたNHKの“偏向番組”とは2023/3/16デイリー新潮の記事を追加。

2023年3月20日放送法問題:日本もプーチンのロシアやナチスになりかねない2023/3/17JBPressの記事を追加。

2023年3月20日立憲・小西議員「誹謗中傷に法的措置」と逆ギレ…「国民に対する言論弾圧」「自分のこと棚に上げて恫喝」と呆れ声2023/3/20Flashの記事を追加。

放送法については放送法4条違反で電波停止などの制裁を課すという解釈なら、放送法4条は憲法違反であり廃止すべきである。

24日に65歳で病死したコラムニストの小田嶋隆さんは「反骨精神の論客」として知られ、日刊ゲンダイにも度々コメントを寄せていた。哀悼の意を込めて、最近の発言を振り返りたい。

井上陽水“終活報道”で注目される「引退の日」…吉田拓郎ら大物が続々活動休止の中で

◇ ◇ ◇

「医療従事者には、まるで『パラレルワールド』の出来事でしょう。人流を抑える緊急事態宣言の発令と、海外から数万人の関係者が訪れる五輪開催は大いなる矛盾。その上、『一生に一度の自国開催』とあおり、ブルーインパルスまで飛ばせば『一目見よう』という人が増えるのも無理はない。開会式では医療従事者を競技場内の聖火ランナーに起用するなど、形ばかりの『感謝の気持ち』に明け暮れましたが、おためごかしもいいところ。コロナ禍の大会は医療従事者イジメ。日本勢第1号の金メダリストへの直電で悦に入る菅首相の精神性は、辞任した開会式の楽曲担当者と同じ。単なる“イジメ自慢”です。誰かの犠牲の上に成り立つ五輪は、根本的に間違っています」(2021年7月=東京五輪開催について)

「菅首相は1964年の東京大会でバレー女子チームを金メダルに導いた、大松博文監督に感銘を受けているのでしょう。“鬼の大松”の指導方法をひと言で表せば『シゴキ』。今でいえば壮絶なパワハラで、当時は『ド根性』が流行語となり、体罰やサービス残業など日本型組織に根付く負の体質を育むことにもなった。その風潮の変化には実に半世紀もかかったのに、『シゴキ』を今の世によみがえらせようとしているのが、菅首相です。大松監督は帝国陸軍の生き残り。東京五輪はよく『インパール作戦』に例えられますが、監督はその過酷な戦地からの生還者でもある。だからこそ『極限状態に立たされることで、人間は真の力を発揮できるようになる』と強調するにいたったのですが、このアナクロニズムこそ菅首相の原点。自称『叩き上げ』の強い自負心もあり、無謀な挑戦も精神力で乗り切れると鼓舞し、医療従事者に限らず国民に全員一丸を押しつける。コロナ禍の五輪開催でシゴキ抜き、国民を強く鍛え上げられると本気で考えているとしか思えません」(2021年7月=菅首相(当時)の「東洋の魔女」発言について)

「曲がりなりにも『一体性、多様性、男女平等』を基本原則に掲げる五輪のホスト国として、日本はふさわしいのか。その点に国際世論は批判の矛先を向けているのです。女性蔑視発言の翌日に組織委が森会長を更迭していれば、まだ個人の問題を正常に処理したとみなされたでしょう。ところが、組織委の武藤敏郎事務総長や遠藤利明副会長ら『わきまえた』幹部は慰留に努め、JOCの山下泰裕会長らもモノが言えない。世耕弘成参院幹事長は『余人をもって代えがたい』、萩生田光一文科相は『最も反省で逆にあの態度』と政府・与党内の取り巻きからも擁護論が飛び出す始末。日本の後進性を世界にアピールしてばかりで結局、更迭の形でけじめをつけられなかった。後任も、若く、清新で、森会長と対照的な精神の持ち主とは言い難い。ただでさえ、五輪は新型コロナ禍で開催すら危ぶまれているのに、この体たらく。日本に自浄能力は期待できないと、世界中の意識の高いアスリートたちがボイコットに動いても、おかしくありません」(2021年2月=JOCの森会長の女性蔑視発言で)

「安倍氏は国会で自信満々に答弁し、野党議員に説教までしていた。その発言が虚偽だったのです。国会で嘘をつくなんて、政治家として終わっている。普通なら恥ずかしくて、議場に座っていられない。すぐにでも議員辞職するような話ですよ。ところが、安倍氏は平然としている。国民の側が政治に対する失望に慣らされ、嘘がまかり通るようになってしまった面もあると思います。底知れぬ政治腐敗を覚えます」

「ホテルが数百人もいる参加者一人一人と契約して参加費を払ってもらっているなんていう説明があり得ない話なのは、誰もが分かっていた。それでも安倍さんは平気で明らかな嘘をつく。当たり前の常識が通用しない規格外の人です。バレない嘘ならついていい。バレても証拠がなきゃいい、立件されなければいいと思っている。立件されても有罪にならなきゃいいとすら思っている。そういう人には牢屋に入ってもらって、臭いメシを食べてもらうしかないんじゃないでしょうか。そうでもしなければ、改心することはないでしょう」(2020年11月=安倍首相の虚偽答弁が118回に及んだことについて)

■「安倍政権で日本語が意味を喪失、行政文書が紙ゴミに」

「安倍さん自ら『結果を出すことが重要』と言っている以上、首相を辞めた理由はどうであれ、8年に及ぶ安倍政治はきちんと総括されなければなりません。病気だからといって、執政が批判されない理由にはならないのです。文書主義を否定し、行政を“私物化”した安倍政権とは何だったのか、ちゃんと検証しない限り、時の政権による行政支配が続いていくと思います」(2020年9月=安倍首相が2度目の首相辞任を決めたことについて)

「政権の罪は、むしろ、彼らの日常動作の中にある。たとえば、行政文書を前例通りに記録・保存するという行政の担当者としてのあたりまえの習慣を、安倍晋三氏とその追随者たちは、政権を担当したこの8年の間に完膚なきまでに破壊した。それだけではない。彼らは、自分たちの政治資金の出納をまっとうに報告するという、政治家としての最も基本的な義務すら果たしていない」

「安倍政権の中枢に連なるメンバーは、正確な日本語を使い、公の場でウソをつかないという、日本の大人として守るべき規範さえ、きれいにかなぐり捨ててしまっている。おかげで、わたくしどものこの日本の社会では、日本語が意味を喪失し、行政文書が紙ゴミに変貌してしまっている。でもって、血統と人脈とおべっかと忖度ばかりがものを言う、寒々とした前近代がよみがえりつつある。(略)安倍政権は外交と経済をしくじり、政治的に失敗しただけではない。より重要なのは、彼らがこの国の文化と社会を破壊したことだ。私はそう思っている。一刻も早くこの国から消えてもらいたいと思っている」(2020年2月=安倍政権について)

「年金法案など個別の政策には反対が多いし、アベノミクスも失敗した。普通なら安倍内閣の支持率は下がるはずです。それなのに上がる理由は、ひとつは民進党が信頼されず、代わりがいないから。そしてもうひとつは、政策ではなく『安倍首相』というキャラクターが支持されているからではないでしょうか。トランプ現象が代表例ですが、世界中でハッキリ物を言うリーダーが受けている。安倍さんが国会で民進党をディスる姿が、むしろたくましいと思われている。弱者を助け、人権を守るというような戦後民主主義のリベラル思想を切り捨て、『甘ったれるな』と弱者の尻を叩くのを、正直な人だと好感を持って捉える。そんな背景があるように感じています」

「このままでは、弱者のためのセーフティーネットがなくなってしまいかねない。そうなれば、結果的に社会から活力や生産性が失われる。年を取ったり病気など不幸なことで、誰もが弱者になる可能性があるのに、セーフティーネットがなければ二度と這い上がれません。これ以上、格差拡大や社会的分断が加速すれば、取り返しのつかないことになってしまいます」(2020年1月=安倍政権について)

2022/6/28(火) 9:06配信日刊ゲンダイ

「報ステ」の報道が「最後の反撃」と話題に

「報道ステーション」のキャスターを降板する古舘伊知郎さんの3月下旬頃の報道姿勢が、ネットで「最後の反撃」と呼ばれ話題になった。

特に話題になったのは3月18日に放送された特集「ワイマール憲法に見る自民党会見草案」だ。ドイツがワイマール憲法を持ちながら、ヒットラー政権によって蹂躙(じゅうりん)されていったプロセスを紹介し、自民党の改憲草案との共通点を指摘していく。迫力ある安倍政権の改憲への批判で、古館さんのレポートも気迫が感じられた。

本誌が発売される頃には、各局で春の改編が行われているだろうが、今回の最大の注目点は、報道番組がどうなるかだ。古館さんや「ニュース23」の岸井成格さん、「クローズアップ現代」の国谷裕子さんなど、リベラル派と言われたキャスターが次々と降板し、その背景にはテレビ局の安倍政権への萎縮があると言われている。

新しく報道番組をめぐる予想外の事態も次々と起きた。大改編の「ニュース23」では、朝日新聞社を退社してキャスターに就任した星浩さんと一緒にキャスターを務める予定だった久保悠アナが突如、番組降板を申し出、TBSを退社した。『週刊文春』に登場して真相を語った本人の言葉によれば、何年か前から適応障害に悩まされ、続けることができなくなったという。

そして何と言っても影響が大きかったのは、フジテレビが新設する夜11時台の報道番組「ユアタイム~あなたの時間~」のメインキャスターとされていたショーン・マクアードル川上さんが学歴詐称問題で出演取りやめになったことだ。関係者は頭を抱えたに違いない。

昨年来、安倍政権によってテレビ朝日とNHKの幹部が国会に呼びつけられたり、政権による揺さぶりを受けていたテレビ界だが、大きかったのは、高市早苗総務大臣によって「電波停止もあり得る」と恫喝された一件だろう。業界をあげて抗議を行うといった反撃は行われず、ますます萎縮が進むに違いないという指摘がもっぱらだった。

そういう雰囲気に風穴をあけたのが、2月29日に行われたキャスター会見だった。青木理、大谷昭宏、金平茂紀、岸井成格、田原総一朗、鳥越俊太郎の6人が「私たちは怒っています!」という横断幕を掲げて始まった会見では、「高市総務大臣の『電波停止』発言は放送法の精神に反している」という抗議声明が読み上げられ、6人それぞれが政権の姿勢を厳しく批判。当日参加できなかった田勢康弘さんのコメントや、現場の萎縮状況を伝えた匿名の報道記者らの訴えも読み上げられた。

同趣旨のキャスター会見は3月24日に外国特派員協会でも行われた。また2月の会見に出席した金平茂紀さんがキャスターを務める「報道特集」は3月5日に高市発言問題を特集。高市総務大臣の会見に金平さんが自ら乗り込んで追及の質問を行うシーンも放送された。

2月29日の抗議会見は、ネットでも全編が動画で見られるが、ここで主な発言を紹介しよう。特に岸井さんは、一連の問題の当事者でもあり、昨年の右派団体からの意見広告についてコメントし、高市発言を厳しく批判したことが注目された。会見で一部が読み上げられた現場記者らの訴えも、主なものを再録する。

ではまず、会見冒頭で、キャスターたちが一人ずつ語った発言からだ。

政権からの攻撃に危機感を表明

岸井成格さんの手元には25000人の激励署名が…

青木 こういう会見をする時によく、「自分は出るのは好きじゃないから」と言われる方がいらっしゃって、僕自身もこういう形で声を上げるというのはあまり好きではありません。しかし、この仕事に関わっている者は、ジャーナリズムの矜持に関わるような事件が起きた時にはやはり、組織や個人の枠を超え、連帯して声を上げていかなければならないと思っています。

その意味では、高市早苗総務大臣の放送法発言、また岸井成格さんに対する意見広告など、政権あるいはその応援団がメディアとジャーナリズム、あるいはテレビ報道の原則に対して不当な形で攻撃してきている事実を、僕は本当に真剣に受け止めて、黙っていられないという思いでここに来ました。このままどんどん押し込まれてしまうと、本当にメディアとジャーナリズムの原則が根腐れしかねないという危機感を抱いています。

大谷 一言で申し上げると、我々がここで突っ張っておかないと、視聴者の皆さんにすでに多大な影響が出ているんじゃないか。そういう、やむにやまれぬ気持ちでいるわけです。

実は私は、東日本大震災の被災地である宮城県の女川町から今朝帰ってきたところで、今、週末ごとに被災地に入っています。例えば原発の取材に行く、あるいは復興が進んでいるという報道をしに行くと、「あなた方は復興が進んでいるかのような報道をさせられているんだろう、福島の除染が進んでいるという報道をさせられているんだろう」という受け止め方を、被災者の皆さんにされる。

これは阪神淡路大震災の時にはなかったことです。つまりそこまで、我々メディアが権力の手先になっていると思われてしまっている。特にNHKに対する不信感はすごいんです。私が民放の取材で行くと「(民放)だったらまだいいか」という答えさえ返ってくる。これは我々メディアだけではなく、国民の不幸だと言えます。

金平 今、日本のメディアが海外からどう見られているか。「国境なき記者団」が「世界報道の自由度ランキング」を毎年発表していますが、昨年日本は61位でした。180国の中で61位です。これは非常に恥ずべき事態だと僕は思います。

戦後のテレビ報道の歴史を自分なりに勉強し直していますが、今は特別に息苦しい時期だと思います。外からの攻撃によるのならまだいいのですが、どうもその原因が、メディアやジャーナリストの内側から生まれてきているのではないか。自主規制や忖度(そんたく)、過剰な同調圧力、それによって生じる萎縮のようなものが、今ほど蔓延していることはないんじゃないかと思います。

テレビのキャスターやコメンテーターがこうして一堂に局を越えて何かするというのは、2001年4月に個人情報保護法に反対するキャスター声明というのがあって、その時は各テレビの各チャンネルのキャスターが勢揃いしました。筑紫哲也さんがまだご存命でしたし、安藤優子さんとか、日テレからもテレビ東京からもフジテレビからも来ました。それが今できなくなっています。

それから2013年11月20日に、特定秘密保護法に対して反対しましたが、きょうはほぼその時と同じ顔ぶれです。つまり広がっていない。皆さん取材という形でお集まりいただいていますが、呼びかけの対象は、取材されている皆さんではないかと僕は思っています。

高市発言に対する岸井さん田原さんの批判

岸井 今、金平さんが話された自由度ですが、日本は61位という、OECDの先進国の中ではダントツに低い地位まで落ちています。最近の「エコノミスト」や「ガーディアン」でもそうでしたが、とにかく今の日本の報道に対する懸念が、海外で非常に強くなっている。特定秘密保護法もそうですが、どうも日本のメディアは自粛が過ぎるのではないか。何に遠慮しているんだという不信感が、海外メディアに広がっていることを感じます。

私も高市発言を聞いたときは、驚くだけでなくちょっと呆れました。憲法の精神、あるいは放送法の精神や目的を知らずにああいう発言をしているとすれば、失格。総務大臣の資格はありません。もし仮に知っていて曲解しているのであれば、意図的に言論統制に進みたいのだろうと思われても仕方がない。黙って見過ごすわけにはいきません。

高市発言があった時も私は番組で取り上げ、ありえないことだし、絶対にあってはならないと申し上げました。私自身、新聞社の論説委員長もやり主筆もやりました。政治の公平性とメディアの使命、ジャーナリズムの役割についてはずっと考えてきたつもりです。政治的公平性というのは権力側が判断することではないんです。これは我々メディアが一番気をつけなければならないことです。

こういう言い方をすると政治家と大議論になることもありますが、政治家や官僚は、必ず大事なことはしゃべらない、あるいは隠す、場合によっては嘘をつく。このことを前提に取材しない限り、本当の報道はできない。

本当のことを知らせることが、国民の知る権利にきちんと応えるということです。逆に政府や権力側の言うことだけを流していれば、それは公平性を欠き、国民の知る権利を阻害することになるのです。そのことをきちんと胸に刻まなければならない。そのくらい今、厳しい状況になってきました。

田原 高市総務大臣の発言は恥ずかしい発言でして、ただちに全テレビ局の全番組が抗議すべきです。断固抗議です。全テレビ局の全番組が抗議すれば、高市総務大臣は「大変恥ずかしいことをした」となるはずです。ところが残念なことに、多くのテレビ局の多くの番組が、何も言わない。

実は、この前の選挙の時、萩生田光一という自民党の中堅幹部が、在京テレビ局の報道局長宛に「報道の公平中立を」という、とんでもない御触書を出した。本来ならば在京テレビ局の報道局長がみんな集まって会議をして、萩生田光一や自民党に抗議すべきだった。「こんなことはけしからん」と抗議するのが当然なんです。今度の高市発言についても本当ならば日本のテレビ局の報道局長らが集まって抗議すべきです。

ところが抗議するどころか放送もしない。そうなれば政府側は図に乗るわけです。だからどんどんテレビ局は萎縮していくという図になる。

もう一つ残念なことは、高市発言があったからではないんだけど、まるで高市発言を受けるかのように、この3月いっぱいで岸井さんがお辞めになる。「報道ステーション」の古館伊知郎さんもお辞めになる。NHKの国谷裕子さんもお辞めになる。今日は来ていないけれど、田勢康弘さんの番組も終わるんです。

高市発言は偶然かもしれませんが、軌を一にして、それぞれ骨のあるMCあるいはコメンテーターとして注目された人たち4人が辞める。これは非常に残念なことで、まるで高市発言をテレビ局が受け取って、それで自粛したという構図になりかねない。だからこれは断固跳ね返さなければならない。こんなものは跳ね返して、高市さんに恥ずかしい思いをさせなければいけないと思います。

安倍政権とメディアの闘いを鳥越さんが指摘

鳥越 高市発言は恥ずかしいものだと田原さんもおっしゃっていましたが、私は、これはある種の恫喝だと思います。安倍政権側からのメディアに対する恫喝、脅しです。いつでも電波は止められるぞ、変なことをするなよと。

これは高市さんの発言ですが、背後には安倍政権の一連のメディアに対する姿勢がある。高市早苗という一個人の発言ではありません。最近の安倍政権からはいろんな不規則発言が出ていますが、まとめて言えば、傲(おご)り高ぶり、メディアやマスコミをなめきった、もっと言えば国民を全くなめきった態度が高市発言となって現れたと僕は思っています。

メディアあるいはジャーナリズムと政治権力とはこれまでどういう関係にあったのか考えてみると、これは歴史的に形成されてきたもので、税金を国民は納めています。そしてその国民の委託を受けて税金を使って、政治権力、政府もしくは国会が国の運営を行っている。

間接民主主義においては、国民は選挙の時だけチェックすることができるけれども、あとは時々街頭で声を上げる程度、新聞に投書する程度しかできません。そこでタックスペイヤー、納税している国民のかわりにメディアが政治権力をチェックするというミッションをもっている。そういう中で私たちは仕事をしています。

しかし最近の、安倍政権になってからのメディアと政権のありようを見ていると、国民の付託を受けて政権をチェックするはずのテレビや新聞などのマスコミが、逆に一方的に安倍政権によってチェックされている。官邸は、報道番組は全部チェックしているんですよ。そして問題があれば何らかの対応をしている。それくらい、政権側のメディアチェックが激しくなっている。

それに対して、メディア側からの政権のチェックは果たしてどうなのか。萎縮だとか自粛だとか忖度だとか、いろんな言葉がありますが、「ちょっとこれはまずいんじゃないか」というような遠慮がメディアの中、特にテレビの中にはびこっているのが現状ではないかと思います。

このまま行くと、日本は大変なことになります。ノーチェックで、政権はやりたい放題。戦前のようなことになるかもしれないし、全権委任法を得たナチスやヒトラーのようになるかもしれない。誰もチェックしない政権というのは、大変なことになるんですよ、その国は。そのことを訴えたいと思います。

【田勢康弘さんのコメント】

本会議場で誰が拍手しなかったかを総理がチェックしているらしいと、複数の自民党議員から聞いた。モノが言えないから、民主党議員に「どうしてあそこで寸止めするんだ、もう一太刀切り込め」とハッパかけているという話も聞いた。メディアの社長が総理と会食しているために、書く内容を自己規制している現場の記者たちと同じだなと、自民党議員たちと笑い合った。

ジャーナリズムは死にかけている。何よりも恐ろしいのは、権力の意向をメディアが忖度して追従することだ。電波止める発言などはそれに比べれば他愛ないものだ。

疑応答での岸井さんと鳥越さんの発言

続いて、会場との間で行われた質疑応答から、岸井さんと鳥越さんの発言を中心に紹介しよう。

――報道部や記者の方など、内部から声を上げるのは難しいのでしょうか?

岸井 私が気になっているのは、高市発言に対していくつかの新聞ははっきりと社説で弾劾していますが、全く触れていない新聞もあるんです。これは当然、新聞が社説で真っ向から取り上げるべき問題だと思いますが、その辺をちゃんとできるかどうかが、これからポイントになってくると思います。

それから自民党の申し入れもそうですが、「公正・公平」という言葉にみんな騙されてしまうんです。公正・公平に報道することが当然正しいんじゃないかと、みんな思ってしまう。でも政治的公正・公平というのは、一般に言われる意味と全く違うのです。私もテレビでコメントする時に使うことがありますが、権力というのは強くなればなるほど、必ず腐敗し、時に暴走するんです。これはもう政治の鉄則なんです。

それをさせてはならないというのがジャーナリズムの役割です。権力をチェックし、ブレーキをかけ、そして止める。それがジャーナリズムの公正・公平なんです。それを忘れたジャーナリズムはもはやジャーナリズムではない。

鳥越 これは実は、政治権力とメディアの戦争なんです。今、現実はどうなっているかというと、政治権力側が一方的に攻勢を強めて、メディアがどんどん後退している。そういう時代です。

安倍政権以前の、歴代自民党政権を僕も見てきましたが、ここまで露骨にメディアにチェックを入れ、全面的にメディアに総攻撃をかけてきた政権はありません。それに対して、メディアの現場で働く人たちが声を上げて、ディレクターがプロデューサーに、プロデューサーがその上の報道局長に、というように一人ひとりが意見を言える状況には、残念ながらどこのテレビ局もなっていません。

安倍政権はちゃんとしたメディア戦略を持っています。新聞に小さく出ている首相動静を見ればわかるように、安倍晋三総理大臣がどれだけ頻繁に新聞社やテレビ局の社長・会長と食事をしているか知っていますか? なぜそこまで頻繁にメディアの社長・会長と総理大臣が飯を食わねばならないのか。そこでは何らかの形で、政権側から「ちょっとあの記事はどうなのか」とか「あの番組は……」といった、これは全く私の想像ですが、そんなことが言われているかもしれない。そして社に戻った社長や会長が「ちょっとあれはどうなのかね」と言う。それが現場に伝わって、「ちょっとこれはまずいんじゃないか」「言い過ぎかもしれない」というような自粛や萎縮のムードが、NHKを含めてどのテレビ局にも広がっている。それが現実だと思います。

これは闘いです。今は土俵際まで追い込まれていますが、我々はただ黙って、ずるずると土俵の外に押し出されてしまうのではなく、テレビ局の中にも、「これは困る」と思っている人たちがたくさんいるに違いない。これから多くの人が少しでも物を言って、自分の局の現場から少しでも空気を変えていく。現場から上へ、最終的には社長へ。現場の人間から声を上げない限り変わりません。

相当ひどいところまで行くかもしれませんが、そのまま押し切られてしまうというのはないと思っています。どこかで反転攻勢がきっと出てくるにちがいないと僕は楽天的に思っています。今日ここに来ている皆さんは僕らの仲間だから、「ここで言わなきゃいけない」という時には頑張って声をあげましょう。

岸井 今の鳥越さんの話にひとつ付け加えますと、私が最近、非常に勇気づけられているのは視聴者や読者、国民の皆さんの声なんです。きょう持ってきていますが、岸井降板に反対する2万5000人の署名。「バッシングに負けずに頑張りなさいよ」という声が、手紙やハガキなどで毎日のように届きます。本当にありがたい。こういう人たちがいるということに勇気づけられるんです。頑張らなきゃいけない、ここで引き下がってはいけないという気持ちを強くさせられます。

「ニュース23」降板と右派の意見広告について

――岸井さん、TBS「ニュース23」を降板されるにあたって、率直な気持ちをお聞かせください。

岸井 はっきり申しまして、私個人は圧力に屈したとは全く思っていないんです。私に直接言ってくる人もいませんでしたし。みんな私の性格を知っていますから、もし下手な発言をしたら番組の中で言ってしまいますから(笑)。

私は今度、スペシャルコメンテーターという、テレビの業界ではおそらく初めての肩書きではないでしょうか。すべての番組の枠をこえて、随時コメンテーターとして発信していくという立場になります。「サンデーモーニング」もやりますし、他でもやる。「ニュース23」で夜中にやるよりは、もっと違った効果があるかもしれません。

――昨年、岸井さんを名指しで攻撃する意見広告が出されました。あの意見広告をどのように受け止めたのでしょうか。

岸井 あの広告は私も見ましたが、最初は何のことかさっぱり分かりませんでした。本当に低俗だし、品性のかけらもない。ひどいことをやる時代になったと思いましたね。恥ずかしくないんでしょうか、あんなことをやっていて。それしか言いようがないですね。

――現場の記者がいかに頑張って政権をチェックすべきだと闘っても、結局最後はカットされたりすると、徐々にやる気を失っていく。それをどうしていけばいいでしょうか。

鳥越 現実はその通りですが、ただ志のある記者はいます。こういう会見をして、それを皆さんが伝えてくれれば、「そうか、同じことを思っている人はいるんだ」と知ってもらえる。ささやかではあるけれども現場の人たちに少しでも、ものを言うことを知っていただきたい。難しいことはわかっています。僕らもブツブツとは言うけれど、公式にはなかなか言えない。おそらくそれが現実です。それくらい上からのプレッシャーというのは厳しいものになっていると思います。

会見の終了間際に、鳥越さんが、「最後にひとつだけ言いたい」と発言した内容も紹介しておこう。

鳥越 最後にひとつだけ、趣旨から外れるかもしれませんが、高市早苗さんというのは一体どんな人か。あんな偉そうなことを言える人か(会場笑)。というのは、高市さんがテレビの世界に入ってきて名前を売り出した頃のことを、僕はよく知っているからです。私はプロデューサーに、「この人を次の相棒にどうですか」と紹介されて断りましたが、高市さんは、アメリカの下院議員でパトリシア・シュローダーという、リベラルでフェミニズム運動をしていた議員さんがいるのですが、そこの議会立法調査官(コングレッショナル・フェロー)をやっていたという触れ込みで日本に帰ってきて、最初に「朝まで生テレビ」に出たんです。それで少し名前を売って政治の世界に入って、気づいたら総務大臣になっていた。 でも、ちょっと調べてみると、議会立法調査官とは、これはちゃんとした契約で給料が出る身分です。ところが彼女は無給で無契約。フェローになるというのはそれなりに経験を積んでいないとなれないけれど、高市さんは経験なしに飛び込んでいっただけの人ですよ。その意味では経歴詐称でしょう。もし僕の発言が名誉毀損で訴えられたら受けて立ちますが、経歴詐称なんかをしている人が、テレビ局の電波を止めるとか発言する資格はあるのだろうか。それが僕が最初に思った感想です。

■ 放送が「中立性」を欠くと

放送法の「政治的中立性」などというと、何か政局がらみとか、個別政治家のスキャンダルつぶしといった問題に矮小化した誤解を生み出しかねません。

実際の放送法(昭和25〈1950〉年法律第132号)の条文を確認してみましょう。

第一条:この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一、放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。(以下略)

このように「不偏不党」に「真実」を報道する「自律」が保証されることを謳っています。今回の問題で取り上げられる放送法第四条も現物を見てみると

第四条、放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一、公安及び善良な風俗を害しないこと。

二、政治的に公平であること。

三、報道は事実をまげないですること。

四、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

となっており「事実を曲げない報道」を「政治的な立場に偏りがない形」で行うべきことが記されている。

例えば、政府が思惑をもって「**銀行」に関する特定の情報を伏せておくとか、別の銀行に関するフェイクの情報を流すように、放送局にバイアスを掛けることも、ここで明確に禁じられている。

別段、政局まわりのどうでもよい案件ばかりが問題になっているわけではない。

今回明らかになりかけている問題で、最悪最低のポイントは「国家安全保障+選挙制度」担当の「首相補佐官」が、かつて官僚として勤務した自治省、省庁再編で「総務省」になりましたが、そこで「旧郵政省」所管の放送免許など「電波法」案件に土足で踏み込んだこと、これがまず第一点になります。

そして最終的に各局に対して、官邸の意に沿わない番組を一つでもオンエアしたら、「電波を停止するぞ!」という恫喝を発信した容疑が最大の問題です。

「捏造」があったの、なかったの、という話はメインディッシュではない。

ある意味、本題に飛び火しないよう、身を挺して守っているとすれば、けなげなお話かもしれません。

ところが、ネジが数本飛んでいるのか、元「補佐官」が自慢でもしたいのか、得意げにそれをリークしまくって、完全な逆転現象が起きてしまっている。

いずれにしても、憲政の常道に照らしてあり得ない壊れた政治体制であったことが、改めて暴露されているわけです。

この状況がなぜ本当にマズいかを倫理の観点からチェックしてみましょう

■ 事なかれ主義徹底の役人仕事は「捏造」無縁

だいたい、少し落ち着いて考えてみてほしいのですが、役人とか公務員という生き物は「瑕疵なき」をもって旨とする、徹頭徹尾「コトナカレ主義」が凝り固まってできているような種族です。

官学教授25年の私が言うのですから、間違いないと思ってください。

ほんの少しでも内容にミスがあれば、そしてそれが変な形で表に出れば、20年我慢しても30年我慢しても、一瞬で自分のキャリアは水の泡。

誰もがありもしない「大臣レク」の公文書を、10年後に明らかになる「かもしれない」とかいう動機で「捏造」なぞするメリットがあるか?

ありません。そんなものがあるわけがない。

表に出ている文書は、不注意による凡ミスがあったとしても、上席が順に確認した跡も残っており、間違いなく「普通の文書」にほかならない。

もし本当に捏造だということになったら、だれか「捏造した犯人」が国家公務員の中にいるわけで「犯人捜し」などに発展すれば、またぞろ犠牲者なども出かねない。

すでにこのパターンの失敗を日本国は犯しているわけだから、2人目の犠牲者を出す必要は絶対にない。

実際、当時の政権は「内閣人事局」で役人を締め上げ、好き放題でしたので、良心的な公務員で怒り心頭という人は一人や二人ではありません。

また、放送法の解釈が変わって以降、テレビ番組は少しでも批判的な発言をしそうなコメンテーターを使わなくなりました。

私自身、テレビには出ていましたが自身では普段テレビを見ません。

古くからの仲間から聞く範囲で、何となく名前を挙げてみるなら、例えば、鳥越俊太郎氏、佐高信氏、あるいは久米宏氏などという人の出番も、ある時期以降急速に減ったのではないかと思います。

一度「解釈」が変わったと周知されれば、テレビ局もプロダクションも「コトナカレ」のカタマリに変身します。

スポンサーの絡みなどもありますから、危なっかしいゲストなどは使わなくなる。

幸いなのか、今回名前の出た「サンデーモーニング」は現在も継続していますが、極端な話、私がコメンテーターをやっていたのは2011年の震災前までで、これももう10年来、およそご無沙汰です。

そうやって、社会の木鐸転じて「御用マスコミ」化を徹底すれば、その先には何が待っているのか?

■ 報道統制はナチス、オウム型破滅への近道

要するに「報道統制」ですね、この状態は。

「内閣総理大臣補佐官」が、憲法に随う内閣制度の枠組みを超えて土足で省庁に踏み込み、政府にとって好ましくない情報を統制するとどうなるか、というとき、今の報道では「大本営発表」という言葉が使われる場合が多いようです。

これは若い人にピンと来ていない。

実のところ「大本営発表」は2022年2月24日以降、リアルタイムで見ることができます。

プーチン体制のロシアがどのように戦争の「大儀」を「捏造」し、連戦連敗を糊塗して国内に伝えていることか・・・。

そしてなぜ、こんなことが可能になってしまうかといえば、「タス通信」がソ連~ロシアを一貫して「国営放送」だからにほかなりません。

ところが、その「お上のご意向を振りまくだけのメディア」の恐ろしさを、ユーチューバーを憧れの職業だという若い世代は、深く考え理解しているようには、あまり見えない。

そこで日頃、Z世代と接する大学での試行錯誤を経て、この状況がどれくらいマズいかを、2通り例示してみます。

例えばの話その(1)。

「シリコンバレー銀行」に「オウム真理教」が多額の預金残高を持っていたとしましょう。

それが銀行破綻で凍結されてしまったというようなとき、絶対権力者である「尊師」が、信者全体に不安が広がるような情報を流したくないと思ったら、それを統制するべく「尊師補佐官」のような幹部信者があれこれ、職掌のけじめもへったくれもなく動き回る・・・。

こんな体制が長持ちすると思いますか?

実際、これに近い状況がいろいろあり、当然教団は破綻しかけ、ありもしない「ハルマゲドン」を演出して地下鉄にあらぬガスなど持ち込む誤魔化し戦術ですべてを失った。

権力機構の分散というのは、ワンマン社長のような観点に立てば「やりにくいな~」となるので、2世3世の無能な跡継ぎはいい加減、ないがしろにしたがるのかもしれません。

しかし、バランスを欠くシステムは、遠からず自壊して終わり、一番割を食うのは常に下々です。

もう一つ、たとえ話(2)。

ナチス・ドイツが戦争末期、戦費調達に苦慮して、いまのプーチンみたいな状況になっている状況を考えましょう。

ここで「ドイツ銀行」に重要な経営上のマイナス情報があるとして、これを何とか隠蔽したい、ということになった・・・。

アドルフ・ヒトラー総統直属の「SS補佐官」が、本来の職掌など無関係に銀行でも財務省でも乗り込んで、メディア発表や閣僚の国会答弁などをコントロールしていたわけです。

実際に1933~45年のドイツで起きていたことです。その結果はどうなったのか。

ドイツは、大恐慌からの自前の復帰を、アウトバーンを筆頭に公共事業立国で乗り越えかけますが、風向きが良かったのはベルリンオリンピックまでの3年がせいぜい。

並行して再軍備を宣言、5年でオーストリア併合、6年目に独英開戦、8年で独ソ開戦、13年目の1945年4月には、アドルフ・ヒトラー本人を筆頭にヨーゼフ・ゲッペルス、ハインリヒ・ヒムラ―など主要閣僚が軒並み自殺、生き残った幹部も絞首刑という形で政治体制が崩壊しました。

その背後で600万人と言われるユダヤ人を中心とする人々の「まず基本財産をすべて奪い」「まる裸で強制収容所に送り」「肉体労働に耐えない老人などはガス室」「後から財産請求しそうな子供も分別して劣悪な収容所で大量病死(アンネ・フランク姉妹がたどった運命)」といった、言語道断な結末を迎えた。

そのすべての大本がナチスの「メディア・プロパガンダ」ラジオ放送による国民全体の「メディア・マインドコントロール」にあったわけです。

ナチス・ドイツのホロコーストと同じ反省の観点に立って、いまだ連合軍の占領下にあった昭和25年、GHQも指導しつつ制定されたのが「放送法」にほかなりません。

この根幹をないがしろにするのは、日本を「ナチスドイツ」型の崩壊、あるいは「オウム真理教」型の破滅に導く、最短手筋といって過言ではありません。

オウムについて、本稿では紙幅を取りませんでしたが、ご興味の方は「メディア・マインドコントロール」の実際、私のかつての仕事、「さよなら、サイレント・ネイビー」 や「サウンド・コントロール」などをご参照ください。

「都合が悪い情報」は、いわゆる狭義の政治にとどまらず、公的統計の結果から銀行の経営情報、果ては「戦局」まで、あらゆる可能性が考えられます。

その一つとして「当局」のいいように粉飾してよいものはありません。コンプライアンスとアカウンタビリティを最も徹底すべき局面がここにあります。

グローバルにきな臭い空気になっている2023年であればこそ、こうした動向に注意を払う必要があるはずです。

放送法が定める政治的公平性に関する総務省文書を巡り、国会の議論が深まりを欠いている。 高市早苗経済安全保障担当相が文書を「捏造(ねつぞう)」と断言し、自身が誤りなら閣僚・議員を辞職すると表明。首相官邸の圧力の有無ではなく、文書が正確か否かに論戦が集中しているためだ。 「もう潔く辞職すべきだ。いまさら正確性の議論なんかしていてはいけない」。文書を最初に入手した立憲民主党の小西洋之氏は20日の参院予算委員会で、政治的公平性の議論に進めないことにいら立ちを隠さなかった。 総務省は従来、政治的公平性について「番組全体を見て判断する」と解釈してきたが、高市氏は総務相時代の2015年5月の国会答弁で「一つの番組でも判断できる」との解釈を追加。文書には14年11月から礒崎陽輔首相補佐官(当時)が解釈見直しを総務省に働き掛け、安倍晋三首相(同)が了承した経過が記されている。 総務省が行政文書と認めた78枚のうち、高市氏が捏造だと主張するのは4枚。中でも国会の議論は、15年2月13日の「大臣レク(説明)」で高市氏が礒崎氏と総務省のやりとりについて報告を受けたと記された1枚の真偽に集中している。 高市氏は答弁を徐々に後退させている。2月のレクについて当初は「受けたはずもない」と明言していたが、先週には「NHK予算に関するレクは受けた可能性はあり得る」と述べた。 それでも「捏造」の主張は譲らない。調査を進める総務省は20日の予算委で、2月のレクで説明に当たった当時の情報流通行政局長ら職員3人が「捏造の認識はない」と話したと説明。しかし高市氏は閣僚辞任を迫られると、当時の大臣室の職員2人が「レクがあったとは思わない」「記憶がない」と語ったとして、応じなかった。 こうした議論のあおりを受け、立民が本丸と位置付ける官邸の圧力や放送法の解釈に関する議論は進まない。高市氏を巡る論争に決着をつけるため、立民は礒崎氏ら関係者の参考人招致を要求。しかし、要求実現のカードになる審議拒否は控えており、与党は応じていない。 23年度予算案は遅くとも来週成立する。予算委が終われば政府追及の場が少なくなるため、立民は「予算委でどこまで追及できるかが勝負だ」(国対幹部)と焦りを募らせる。立民は20日、総務省に対し、政府内調査の「最終報告」を22日に提示するよう要求した。

文書には、2014年から2015年にかけて、当時の安倍晋三政権下で総理補佐官を務めた礒崎陽輔氏が、総務省の担当者に対し、菅氏への説明に反対し「俺と首相が2人で決める話」と述べたと記されている。 当時、官房長官だった菅氏は「放送事業者そのものが政治的に公平である、このことが大事なことであるというふうに思っております」と強調。さまざまな案件の説明を受けていたことを振り返り、「ひとつひとつについて記憶はまったくない」としたうえで「放送法の問題について、総務省はしっかり対応していると思う」と述べた。 菅氏が「放送事業者が政治的に公平であるべき」と発言したことに、東京新聞の望月衣塑子記者は3月22日、自身のTwitterに、こう書き込んだ。 《番記者やテレビ局幹部らに、隠に陽に報道への圧力をかけていた菅氏に言われたくない》 Twitterでは、《菅前総理》がトレンド入り。菅氏にツッコむ声が多く上がった。 《えーっ!政治的圧力をかけまくって、キャスターを飛ばしまくったのはどこのどなたでしたっけ?「政治的公平」を語る資格なんかない!!》 《自分のやって来た事を棚に上げて、よくまあそんな事を澄ました顔して言えるものです》 《2023年度おまゆう大賞》 菅氏はこれまで、メディアに対して強い態度を示してきた。 「官房長官当時、会見で菅氏に厳しい質問を繰り返していた望月衣塑子記者に対する、執拗な発言封じ込めと嫌がらせは有名です。 また、古舘伊知郎キャスター時代の『報道ステーション』(テレビ朝日系)では、2015年に元経産官僚の古賀茂明氏が『I am not ABE』発言をおこなった際、番組放送中にテレ朝の幹部に抗議のメールを送ったのは、当時、菅官房長官の秘書官だったと、古賀氏が著書や会見で明かしています。 『クローズアップ現代』(NHK)の国谷裕子キャスターは2014年7月、番組に出演した菅氏に『憲法の解釈を簡単に変えていいのか』など、閣議決定されたばかりの集団的自衛権容認について厳しく追及し、菅氏が激怒したと報じられました。『FRIDAY』が『安倍官邸がNHKを“土下座”させた一部始終』などと報じ、最終的に国谷氏は番組降板に追い込まれています」(政治担当記者) 出産費用について「公的保険を適用したうえで、実質無償化すべき」と提言し、注目を集める菅前総理。Twitterでトレンド入りする機会も増えているが、今回ばかりは不名誉なトレンド入りとなってしまったようだ。

政治的に公平がある事で統一教会・創価学会カルトとの繋がりが指摘されている自公政権の思い通り圧力かけられる放送事業の問題であり放送法4条で政治的に公平を存続させている事は国益や日本国民の知る権利を妨げているじゃないかという議論ですし与野党で放送法4条廃止とNHKスクランブル化の放送法改正の国会審議やって頂きたいですね。

LGBT法は不要、大事ですね。

自民党の西田議員がLGBT法についての報道で、これを認めなくてどうするんだ!ありきで慎重に考えなきゃいけないよと、社会全体のルール、伝統慣習が崩れてしまうと大変なことにならないかという意見をほとんど報じられない問題を指摘。

西田昌司議員「国論を二分するものは、一方の意見を流すのはいけないことになっているが、やってるじゃないですか。

一番わかりやすいのはLGBT問題を思い出してください。LGBT問題は慎重派の立場ですが、片方が報道しているのはありとあらゆる報道機関が、LGBTこれを認めなくてどうするんだ!と報道ばっかりやってますね。やっていますね。

慎重に考えなきゃいけないよと、社会全体のルール、伝統慣習が崩れてしまうと大変なことにならないかという意見をほとんど報じられない。

報じていてもほんのわずか。

LGBTを認める方が大義なんだという形の報道をしてませんか?これを考えてみると、まさに、日本の報道機関というのはそういうことをやっている」(週刊西田)より抜粋

https://www.youtube.com/watch?v=hYsKsh9wZaM&t=437s

「本日礒崎さんに電話で真相を直撃!詳細を把握した上でこの問題の本質は、そもそも偏向報道をしてきたのは民主党だろう?ということ」西田昌司がズバッと答える一問一答【週刊西田】

磯崎氏はテレビに対して安倍氏がどのような考えを持っているのかを官僚に伝え、その概要が「磯崎総理補佐官からの連絡(総理レクの結果について)」という題でメモ化された。非常に興味深い内容のためここで紹介する。

ちなみに当時「報道ステーション」は古舘伊知郎氏(68)がキャスターを務めていた。文書には古舘氏の名前が登場するが(※原文は「古館」と誤記)、その点をご留意いただきたい。

では早速、内容を見てみよう。以下の引用は全て磯崎氏の発言だと文書に明記されている。

《総理がいちばん問題意識を持っているのはNHKの「JAPANデビュー」だが、これはもう過去の話。今はサンデーモーニングには問題意識を持っている。(報道ステーションの)古舘も気に入らないが、古舘はゲストを呼ぶ。ゲストが弱くて負けるのはしょうがないが、この違いは大きい。サンデーモーニングは番組の路線と合わないゲストを呼ばない。あんなのが(番組として)成り立つのはおかしい。あとはNHKの5:30のラジオ(? )もテレビに出演できないようなゲストばかりで質が悪いが、今日のところはこれはいい。とにかくサンデーモーニング》

次に紹介する発言は、磯崎氏の見解も少し入っているように読める。

《古舘は番組には出演させる。総理が呼ばれれば総理はけんかするだろう。その意味でもサンデーモーニングは構造的におかしいのではないかということ。皆さんもこうした問題意識は頭に入れておいていただきたい。(笑いながら)あんまり無駄な抵抗はするなよ。何回も来てもらってありがとう》

「JAPANデビュー」

文書の信憑性が議論されているとはいえ、多くの人が「非常にリアル」という印象を持ったはずだ。安倍氏の“テレビ観”が浮き彫りになっており、国会で激しい論戦が繰り広げられているのも当然だろう。

ちなみに、「モーニングバード(現「羽鳥慎一モーニングショー」)」(テレビ朝日系列・平日・8:00)に関する安倍氏の発言も文書には記録されている。報道各社の報道では、この3つの番組に触れたものが多い。

その一方で、安倍氏が本当に問題視していたのは「JAPANデビュー」だったという記事は──朝日新聞など少数の新聞社を除けば──見受けられていない。担当記者が言う。

「『JAPANデビュー』は2009年4月から6月まで、『NHKスペシャル』(総合・日曜・21:00)の4回シリーズとして放送されました。開国に踏み切った日本が欧米列強にキャッチアップするためどのような歴史を歩んできたか、『アジア』、『天皇と憲法』、『貿易』、『軍事』という大テーマを据えて放送しました」

放送当時の首相は麻生太郎氏(82)だった。安倍氏は「今、問題視するのは、さすがに古すぎる」という判断を下し、代わりに「サンデーモーニング」に焦点を当てたと考えられる。

「超偏向番組」

安倍政権がテレビ局に強い“圧力”をかけようとしていたことが“放送法文書”から読み取れる──こう解説する専門家や識者は多い。

その指摘は頷けるところも多いが、だからと言ってNHKの「JAPANデビュー」が“偏向番組ではない”ということにはならない。

いや、はっきり言えば、偏向していたのだ。安倍氏が問題視したのも「JAPANデビュー」に限って言えば頷ける。

特に日本統治下の台湾を取り上げた第1回の「アジアの“一等国”」は、その内容を専門家が疑問視しただけなく、取材に協力した出演者からも強い異論が表明された。

週刊新潮は2009年4月23日号に「歴史歪曲と『台湾人』も激怒したNHK『超偏向』番組」との特集記事を掲載した。

安倍氏の“テレビ観”が形作られた原点として、特集記事の全文を掲載する。文中の肩書や固有名詞は掲載時のままとした。まずはリードからだ。

【リード】

性懲りもなく、というべきか。史実を枉げ、日本の台湾統治を徹底的に貶めたNHKドキュメンタリーの「超偏向」ぶりに抗議が殺到している。日本の視聴者ばかりか出演した台湾人も激怒するこの番組、中国、台湾との外交関係にも影を落としそうなのだ。

“人間動物園”の真実

【本文】

「“偏向番組”の一言に尽きます。“日本は加害者”という自虐史観ありきで、そこから一歩も出ていない」

台湾出身の評論家・金美齢氏も、そう憤るのだ。4月5日に放送されたNHKスペシャルの「超偏向」ぶりに、識者や関係者、そして一般視聴者から怒濤の批判が沸き起こっている。

横浜開港で日本が世界にデビューしてからの150年を辿る「シリーズ・JAPANデビュー」。その第1回放送『アジアの“一等国”』のテーマは、50年に及んだ日本の「台湾統治」だった。明治28年、日清戦争に勝利した日本は、台湾を割譲された。この番組によれば、植民地を持つことで世界の“一等国”入りを目指した日本は、抵抗勢力を武力で押さえつけ、台湾の先住民族を博覧会に“展示”して統治の成功を世界に示し、さらに「格差と同化」という矛盾する統治で「差別」を生みながら、「改姓名」などの皇民化運動で台湾人から民族性を奪っていった……この番組は、日本の台湾統治の“極悪非道”ぶりを徹底的に描き出すのだ。

「番組全体が“捏造”とまでは言わないにせよ、ひどい歪曲の連続でした」

台湾研究フォーラム会長の永山英樹氏が呆れて言う。

「たとえば、番組冒頭で“日本の台湾統治を象徴する”ものとして紹介された1枚の写真には“人間動物園”なる刺激的なタイトルがつけられている。そして、台湾の先住民族パイワン族を、日本政府は1910年にロンドンで開かれた日英博覧会に連れて行き、“見世物として展示した”と解説されるのです。確かに当時の西欧には、植民地化した土地の未開人を見せて金を取る人間動物園という見世物があった。しかし、この時にパイワン族が披露したのは伝統的な踊りや模擬戦闘。歌舞伎や相撲の海外興行と同じで、誇りを持って自分たちの技を披露しているのです。同じ博覧会の写真でインドの人々は半裸ですが、パイワン族がちゃんと民族衣装をつけていることからも、扱いの違いが窺える。NHKは“展示された青年”の遺族に“悲しいね。この出来事の重さ、語りきれない”と言わせていますが、写真だけ見せられて“あなたのお父さんはロンドンで動物のような扱いを受けた”と言われたら、誰だって悲しくなるでしょう」

櫻井よしこ氏も言う。

「この番組では、強烈なイメージを呼び起こす“人間動物園”という言葉を、当時の日本政府が使った言葉と錯覚するように使っている。全篇がそうした“歪曲報道”の連続なのです」

さらに、番組では〈台湾人を強制的に日本人へと変える政策〉の一環として、〈同じ時期、朝鮮半島では新たに氏を創る「創氏改名」が行われ、台湾では「改姓名」が始まりました〉と解説しているが……。

「ここにも大きな誤りがあります。半ば強制だった朝鮮の創氏改名と、許可制だった台湾の改姓名は全く別物。日本語常用家庭に育ったことなどの条件を満たした上で、総督府の審査に通らなければ改姓名はできなかった。その証拠に、昭和18年の時点で朝鮮では人口の80%以上が創氏改名を済ませていましたが、台湾で改姓名したのは1・6%に過ぎません。この数字を見れば強制でなかったことは一目瞭然です」(同前)

日本統治の“苛酷さ”を強調するナレーションは、さらにヒートアップする。〈皇民化政策は、台湾人の心の中まで踏み込んでゆきます。台湾全島に日本の神社を次々に建て、人々に参拝を強制します。そして、台湾人が拠り所にしてきた宗教への弾圧が始まります。道教寺院や廟の参拝を制限。建物の取り壊しも始めます〉。そして現在、廟を管理する80歳男性の少年時代の記憶として、〈1938年、地域の寺院や廟に祀られていた神々の像が集められ、すべて焼かれました〉〈「(神像の提出に)従わない者は29日間も刑務所に入れられるのですよ」〉。そんな“弾圧”ぶりが紹介される。

「確かに、一部の地方官吏によって半ば強制的に行われた例もあったのかもしれませんが、台湾総督府がこのような“寺廟整理”を行ったのには理由があり、しかもそれは強制ではありませんでした。そもそも、寺廟整理は、迷信の打破・物資の節約・火災の危険予防など台湾の近代化、文明化に必要だとして、台湾の有識者らの賛同も得て行われたこと。それを単純に“宗教弾圧”とするNHKの見方は乱暴だし、公正さを欠くものです」(永山氏)

番組は、教育勅語を得意気に暗唱してみせる台湾人男性の姿なども紹介しながら、やはり最後はこう締めくくるのだ。〈親日的とも言われる台湾に、今も残る日本統治の深い傷。これは今後アジアの中で生きていく日本が分かち合わなければならない現実です〉。ここまで“日本統治=悪”、“日本人=加害者”の意識を貫ければ、むしろ、ご立派というしかない。

無視されたトオサンの声

そうした「歪曲」以上に話題となっているのが、台湾の人々の証言が、編集の名のもとに恣意的に“操作”され、日本を貶める論調に利用されたことだった。

「この番組は、NHKワールドプレミアムという有料チャンネルで日本と同時に見ることができたのですが、その内容には驚きました」

そう言うのは、日本統治時代に日本人として教育を受けた日本語族台湾人、いわゆる「トオサン(多桑)」の一人として今回の番組に度々登場する、柯(か)徳三さん(87)である。番組では、狭き門をくぐり抜けてエリート校・台北第一中学校に入学した台湾人生徒について〈しかし日本人が大多数を占める中で、より多くの偏見や差別に苦しめられることになります〉とするナレーションに、柯さんのこんな発言が続く。〈「台湾の、あの豚肉の角煮ね、ローバーだな。ああいうものを弁当に持っていくでしょ、そうすると笑われるんだ。特に豚のしっぽなんか持ってったら笑われる。『あれなんだ、豚のしっぽだ。台湾人は豚のしっぽ食うのか』と、わいわい騒ぎ立てる」〉

柯さんの苦言は続く。

〈「私のいとこのお姉さんが、日本人の嫁になって日本に行ったけれどね、戸籍が入らん。あれが差別。こういうのが差別でしょう」〉

〈「頭のコンピューターが、すでに日本語化されてしまっているから。あの二十何年間の教育というのはね、実に恐ろしいね。頭が全部ブレーンウォッシュ(洗脳)されているからね」〉

こうした証言だけ聞くと、柯さんは筋金入りの反日家のように聞こえるが、ご本人はこう憤るのである。

「私がNHKの取材で強調したのは、日本による台湾統治はプラスが50%、マイナスが50%、確かに差別も受けたが日本は台湾に多くのものを遺してくれた、ということ。日本の教育を受けなければ今の私もなかった。日本は私にとって“おっかさん”のようなものです。それが、私が一番伝えたい部分でした。だが、そうした発言は悉くカットされた。取材の際にスタッフからは“都合の悪いことは言わなくていい”と言われていた。私は“都合の悪いこと”は日本批判かと思い、“なんでも正直に話すつもりですが、聞こえが悪いところがあったらどんどん削ってよ”と言いました。それは、日本人を不快にする悪口があれば削ってくれ、という意味です。ところが放送を見たら、逆に悪口ばかりが使われているので大変驚きました」

05年に東京で出版した著作『母国は日本、祖国は台湾』でも、柯さんは、日本人への感謝の気持ちを含め、日本統治の功と罪とをきちんと振り返っている。

トオサンたちの日本統治時代への思いを取材した平野久美子氏のノンフィクション『トオサンの桜』には、110人に尋ねたアンケートの結果が掲載されているが、たとえば〈今までの人生で最も愛着を覚えるのはどの時代ですか?〉という問いに対する回答のトップは「日本統治時代」だった。番組では柯さん以外にも何人かが日本に対する恨み節を口にしたが、

「彼らが恨んでいるのは、戦後の日本に対してです。日本が戦争に負け、サンフランシスコ講和条約で台湾の領有を放棄したこと、つまり日本に捨てられたことが彼らのトラウマになっているんです。NHKは、こうしたファクトには全く触れずに番組を作っている。ドキュメンタリーとしては完全に失格です」(平野氏)

柯さんはこうも心配する。

「今、台湾は中共に飲み込まれるかどうか、という危うい状況です。日本の統治時代を知る70代以上の年配者は、今こそ日本に手を差し伸べてもらい助けてほしいと願っている。その状況で、台湾が反日であるかのような誤った情報が強調されれば、二国間の関係に水を差すことになる。NHKがこんな番組を作った背後には、日台の関係を引き裂こうとする中共の意向があるのではないか、と邪推してしまいます」

「後藤新平」評価のウソ

かくも偏向した内容に、日台の視聴者はすぐに声を上げた。日台友好に尽力する「日本李登輝友の会」の柚原正敬・事務局長の話。

「放送の翌日以降、番組に対する怒りの声が数十件、友の会に寄せられました。台湾の若い世代の間でも、“僕のおじいちゃんは日本大好きなのに、あの番組は変だよ”といった疑問の声があがっているそうです。そこで、4月9日には小田村四郎会長と5人の副会長の連名で、NHK会長宛の抗議声明を手渡しました」

柚原氏も、あの番組にはおかしなところがいくつもある、と指摘する。

「たとえば、総督府の民政局長を務めた後藤新平について、当時の主要産物だった樟脳で儲けようとキールンの港や縦断鉄道を整備したように描いている。しかし、李登輝総統時代に台湾の歴史の副読本に採用された『認識台湾』という本には、後藤が台湾の米作りやサトウキビ栽培を何十倍にも拡大した功績がきちんと記されています」

メルマガ「台湾の声」編集長の林建良氏も、

「前日4日に放送された同シリーズのプロローグ編『戦争と平和の150年』も観ましたが、“左巻き”の歴史学者たちの宣伝みたいな番組でした。だから、翌日、台湾が取り上げられると聞いて嫌な予感はしていたのですが……。私の親の世代の台湾人はみな口を揃えて“今回の番組はウソだ”と怒っていますよ。NHKは、06年に中国が青海省からチベットまでの鉄道を開通させた時にも、わざわざ2回も特番を組んで礼賛していた。私に言わせれば鉄道はチベット統治を強化するためのものでしかありません。日本の植民地支配をここまで批判しながら、中国で現在進行中の少数民族弾圧などを全く批判しないのも、おかしいでしょう。NHKは中国に阿(おもね)っているといわれても仕方ない」

勉強不足か確信犯か

そんな数々の怒りの声に、NHKは何と答えるのか?

「この番組は、公共放送としての使命にのっとり、国内外で取材をつくして制作・放送したものであり、『反日・自虐史観を前提にした偏向報道である』とは全く考えていません。歴史的な事実を共有することで、日本と台湾、また日本とアジアとの真の絆、未来へのヒントを見いだそうとしたものです」(NHK広報局)

台湾の人々、そして日本の視聴者を愚弄したことへの反省は微塵も感じられないのだ。先に紹介した柯さんや平野さんの著作を知っていたのかという質問にも回答はなし。知らなかったのなら信じがたい勉強不足だし、まして、知っていて無視したのなら、まさに「超偏向番組」の謗りは免れまい。さらに、こんな批判も。

「NHKのドキュメンタリーの作り方は、『プロジェクトX』が“成功”を収めた頃から変わってきた。分かりやすさを優先し、本来は複雑な世の中を白黒の2つに単純化することでドラマティックな物語を生んだが、同時に不都合な事実には敢えて触れないといった不実さも生まれたのです」

と指摘するのは、東京工科大学教授(メディア論)の碓井広義氏である。

「しかし、以前に比べれば、現在の視聴者のメディア・リテラシー(メディアの情報を鵜呑みにせず批評的に解読する力)は高まってきています。誤魔化そうとしても、必ずボロが出る。今回の騒動は、番組スタッフがそのあたりを甘く見過ぎた結果とも言えるでしょう」

4月5日の番組冒頭で、NHKは〈未来を見通す鍵は歴史の中にある〉と高らかに宣言している。とすれば、このシリーズの〈未来〉にも直近の〈歴史〉である第1回放送で露呈した「超偏向」の姿勢が見え隠れするのである。

眉に唾しつつ「シリーズ・JAPANデビュー」の今後を見守ろう。

デイリー新潮編集部

2023/3/16デイリー新潮

女子トイレが消えていく。極少数のトランス優遇からの、大多数の女性軽視。変態が女装して利用したかもしれないトイレに、女性が安心して利用出来るとでも?盗撮カメラの懸念、トイレットペーパーや便座に精液を付着させたかも、使用済み生理用品を持って行かれるかも。女性差別はいい加減にして! https://t.co/dYkLhXOY3e

— にこ姉 (@nikone_niko25) March 14, 2023

女子トイレが消えていく。極少数のトランス優遇からの、大多数の女性軽視。変態が女装して利用したかもしれないトイレに、女性が安心して利用出来るとでも?盗撮カメラの懸念、トイレットペーパーや便座に精液を付着させたかも、使用済み生理用品を持って行かれるかも。女性差別はいい加減にして! https://t.co/dYkLhXOY3e

— にこ姉 (@nikone_niko25) March 14, 2023

共産党元幹部「大西航」のように、女子大生のサドルに精液をかけるド変態とっては、女性が使用するトイレなんか、夢のような場所でしょ。便座に精液をかけるなんて日常茶飯事になるよ。で、女性が誰でもトイレ入って行くのを、外で見てるかもね。 pic.twitter.com/0YtNyF3xGS

— にこ姉 (@nikone_niko25) March 14, 2023

ネジサイズのカメラもあるので、盗撮し放題なので絶対に阻止しなければなりません。今でさえ公園のトイレを利用する時に常に盗撮カメラがあるかもしれないという不安を抱えているのに。(我慢できない時しか利用しないと言う点で女性は人権を侵害されているのかもしれない。)

— ♀ですが女性支援で税金が極左に流れる利権を潰したい。 (@sgtAstar) March 14, 2023

トランス優遇、LGBT法案から、私たち女性を守ってください。今こそ日本男児の力が必要なんです! https://t.co/i3WqDwTno6

— にこ姉 (@nikone_niko25) March 14, 2023

家内と娘のためにも、LGBT理解増進法に断固反対します!#LGBT理解増進法に反対します

— 🇯🇵疾風★日本を取り戻しましょう★ (@hayate_1944) March 14, 2023

女装したりホルモン治療したところでSRSしてない状態のMTFの身体は生物学的男性だから、健常者の生物学的男性に排除されて男子トイレ入りずらい問題は女性スペースを守る会さんの男子トイレに共用スペースを作って共用スペース使わせて貰うという対策のがベターだと思います。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000867909.pdf

https://www.soumu.go.jp/main_content/000867910.pdf

総務省「レクあった可能性が高い」

— Koji Hirai 平井宏治 (@KojiHirai6) March 13, 2023

高市経済安保相「紙に書かれてある内容は、自信を持って改めて否定をさせていただきます」

「可能性が高い」といい、メモの真偽から逃げる総務省。勝負あった。高市大臣の勝ち。あとは証人喚問で内容の信憑性に決着をつければ終わり。https://t.co/633CrX8PHC

日本国民が朝鮮・韓国、中共、ロシアなどに背乗りされるのを防ぐ対策必要だと思う。

いま「公文書様が~」と言っている人たちって、この間まで

— 一色正春 (@nipponichi8) March 13, 2023

「政府の統計発表は信用ならん」

「マイナンバーは信用ならん」

というようなこと言ってませんでしたか

あはは〜おっしゃる通り

— ぱとりおっとせい (@hdbkE807M593HfY) March 13, 2023

たいがい信念がなく自分の主張を通したい連中ってその場その場で都合よく理屈を使い分けるんですよね

政治や官僚の世界であれ、一般的な職場でもその手の奴らはいます

ギャーギャーわめくけど結局はその意見は通らない

信念や思想がないから

この見事なぶれ方が民主党の源泉、看板書き替えようがバレバレ。

— al マドリー (@9ZIi2T9XI5tsFS2) March 13, 2023

この先も政権余党のままです。

本来の主張は、自身の信念や思想/主義などに基づいてされるものだと思いますよ。

— TokyoOsaka_JIN (@TokyoOsaka_JIN) March 14, 2023

残念ながら、日本の野党には、そのようなものが一切感じ取れません。

単なる揚げ足取りで国民の血税を無駄遣いしてる金食い集団に過ぎません。

公文書をメモ代わりに共有されている行政文書と同じ扱いにすることが間違っている

— まさる (@u_u20l) March 13, 2023

まして、皇室を大切にする気持ちと繋げることなど以ての外https://t.co/VHyluqk2iY

とはいっても維新の国立公文書館の憲法機関化という公文書を象徴天皇制度の皇室並に重要な憲法機関にして永久保存する案は悪くないと思えるのですよね。

「行政文書の管理に関するガイドライン」https://t.co/haoBgFjMUA

— まさる (@u_u20l) March 12, 2023

https://www.soumu.go.jp/main_content/000581628.pdf

【3月14日19時半からLive】

— 深田萌絵 MoeFukada (@MoeFukada) March 14, 2023

足立康史議員を不法行為で提訴しました。

中国背乗り隠蔽工作を神聖なる国会の場を利用して行なったことを許すわけにはいきません。

『背乗り擁護、

維新足立康史議員を不法行為で提訴 』https://t.co/Hqr4fNNLHI via @YouTube #足立康史 #あだち康史 #あだチャン

#小西文書

— 闇のクマさん世界のネットニュース (@CYXuAxfGlfFzZCT) March 12, 2023

もう小西洋之の言う通り放送法の解釈変更をやろうぜ!

解釈変更して、ウソ報道繰り返すTBSや朝日新聞をぶっ潰しちまおうぜ!!

『左翼の声も聞こう。それが民主主義だから』

この安倍さんの高潔さ優しさに付け込んでくるなら

そんなマスコミぶっ潰しちまおうぜ!https://t.co/cAMMsTYIIo

一般なら名誉棄損や公然侮辱、悪意ある風説の流布等々で訴えられてペナルティを負うような言説でも、報道の自由と嘯いて開き直り。

— Kirisame (@Kirisame_Hisame) March 12, 2023

挙句それで収益すら得ている。

詐欺師が放置されているようなもの。

有効な罰則規定を入れる方向で、放送法は改正すべき。

勿論個人の表現の自由を棄損すべきでないので、例えば

— Kirisame (@Kirisame_Hisame) March 12, 2023

・報道事業者に限定

・「政治的公平性」の担保を番組、せめてシリーズ単位に。

・政府や行政ではなく裁判で判断。

・訂正報道は広く周知される様に番組や日にち等々を跨いで複数回する事を義務付け。

辺りでバランスを取って。

電波オークションは日本の放送通信事業の外資による乗っ取り防止の為、民放連の方針にNOを突きつける形で外資規制強化し中華人民共和国から撤退し脱ロシアした日本企業のみを対象とした方が良い。

電波オークションになったら放送局をトヨタが買うと思う。その前提でのトヨタイムス。金はあるし、特に気候変動やSDGSがどれだけ間違っているかを報道して欲しい。願望です。

— 唐獅子牡丹 (@17rbDUJrrjD5OJo) March 12, 2023

同意見です!

— フォーチュン嫁エヴァリー (@waka_no_hito) March 12, 2023

できればDHCさんの元スタッフの方々が再集結して虎ノ門ニュースを復活して欲しいです。

高市大臣は放送法の解釈変更には慎重だった?

――高市大臣はなぜ、「文書はねつ造だ」などという主張をしたと考えますか?

それは高市さんにしかわからないけど、想像はできます。高市さんが登場するのは全78ページある文書中わずか4ページほど。しかもよく読むと、大臣レクで高市さんは「本当にやるの?」、「放送局と全面戦争になる」など反応しており、どちらかというと放送法の解釈変更に慎重な発言をしているんです。

だから、「そこに書かれていることは私の記憶と違っており、不正確」と否定するだけでよかったのに、むきになって「文書はねつ造だ」と言ってしまった。おそらく、高市さんは自分が登場する4ページの内容だけでなく、小西文書のストーリー全体を否定したかったのではないでしょうか?

小西文書には高市大臣が知らないところで礒崎洋輔首相補佐官(当時)が「オレと総理が二人で決める話。首が飛ぶぞ」などと、パワハラまがいの恫喝で総務省に介入し、放送法の解釈変更を迫るやりとりが生々しく記されています。

これが事実なら、高市大臣は放送法の解釈変更にまつわる一連の重大な発言を自らの政治判断でなく、礒崎補佐官の振り付けに従ってしていたことになります。

――つまり、高市大臣は官邸のパペットにすぎなかったとバレてしまうと。

そうです。しかし、それはプライドが高い高市さんにすれば、絶対に受け入れることのできないストーリーなんです。高市さんの強みは右派岩盤票に支持されていること。だからこそ、高市さんは安倍さんばりに強い『右派の星・サナエ』を演じ続ける必要がある。

しかし他人の振り付けに従っていたことがわかってしまえば、リーダーシップに欠ける政治家は応援できないと、頼みの右派岩盤層にもそっぽを向かれかねません。その危機感が自分の登場する4ページの否定だけでなく、文書全体のストーリーを否定させてしまったのではないでしょうか。

2023/3/16集英社

立憲民主党の小西洋之参院議員が、3月19日、自身のTwitterを更新し、

《顧問弁護士と相談し、放送法の解釈を巡る問題で、事実の曲解などによる誹謗中傷等を行っているYouTube等やその拡散コメントに法的措置を取ります。再生回数を稼ぐための悪質な違法行為という訴えも検討します。これまで私の名誉毀損の訴えは全て勝訴しています。速やかな削除や改善を求めます》

【写真多数】高市早苗氏「不良娘」と自白のバイク姿

と投稿した。

小西議員は、2014年から2015年にかけて、安倍晋三首相(当時)の補佐官が、政治的に偏向したと考えるテレビ番組への行政指導を総務省に求めていたとする文書を公表。その内容をめぐり、当時総務相だった高市早苗氏との間で “バトル” となっている。

小西議員は続けて、

《放送の言論報道の自由を奪還するための国会議員としての信念の取組において、ネット上などの違法な誹謗中傷等に動じることは一切ありませんが、こうした悪例を放置することは社会的に良くないという判断も致しました。法的措置は刑事、民事の双方を行います》

とツイートし、「法的措置」を強調した。これに対し、SNSでは、「逆ギレ」ではないかとの指摘が多数ある。

《他人には散々口を極めて罵るくせに、自分が言われたらこれかよ》

《自分らの事棚に上げて法的措置って、恫喝じゃない?》

《批判されたら逆ギレで法的措置で国民脅すとは、言論封殺としか言えない。自分こそ言論の自由を奪ってるわ》

3月8日、小西議員は《高市氏は万死に値する》とツイートしており、それを批判する声も――。

《結局、自分が気に入らないものに、法的措置?、言論の府の人間ではない。それなら、「万死に値する」を超える罵詈雑言ってあるの?》

国民を言論弾圧する立憲民主党小西議員も電波停止発言する自民高市早苗議員も辞職するのが妥当かも。

今問題となっているのは、その解釈変更が行われた際に、総理補佐官だった礒崎陽輔元参議院議員が、総務官僚らに密室で圧力をかけて不当な解釈変更が行われたということだ。「ただじゃすまないぞ」「首が飛ぶぞ」などのパワハラ発言をした疑いも出て、ワイドショーでは話が盛り上がった。

しかし、「放送法の解釈変更に不当な介入があったかどうか」は本質ではない。「個別番組で判断するか」もポイントを外している。テレビ局はスルーしているが、実は、放送法4条違反は誰が判断するのか、そして、違反に対して政府が行政指導や停波などの措置を採って良いのかという根本問題があるのだ。

学界の通説は、4条は放送事業者が自らを律するための倫理規範であり、それに違反してもペナルティは課すことができないという解釈である。

テレビ局は、自分たちは政治的公平は守っていますとか、これまでの姿勢を貫きますとか抽象的なことでお茶を濁しているが、本来はっきりしなければならないのは、政府、与党など権力側からの圧力に対しても独立を守って報道することを宣言し、4条違反で制裁を課すという解釈なら、4条は憲法違反であり廃止すべきだということを声を大にして言うべきである。

そもそも放送法の目的は、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することに『よつて』、放送による表現の自由を確保すること」である(第1条)。不偏不党は手段であり、意味するのは政治介入の否定。目的はあくまで表現の自由の確保である。

不偏不党を守るために政府が報道の自由に介入するという本末転倒の誤った解釈を根本から改めること。それを国会の議論の中心にして欲しい。

2023/3/14AERA

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.e16082

朝日新聞の推奨する左翼のグルメは感染症の危険性あるし避けたいですね。

左翼のグルメである中華人民共和国の武漢海鮮市場でのゲテモノ食いの問題。

中華人民共和国の武漢海鮮市場でコウモリ・ハクビシン・ヘビなどを中国人が食べてた事がSRAS-COV2の原因の1つではないか。

中共側になってしまったジャッキーチェンさんの映画ポリスストーリー3でジャコウネコ注文しているシーンあったよ。中華人民共和国の食文化が感染源の1つだと思う。

イスラム圏でMERSウィルスが流行った原因がラクダ食べる文化じゃないかと思ったりしてます。

韓国も犬食う文化が韓国でMERSウィルスが流行った原因ではないかと思ったりもする。

香港は中華人民共和国統治のゲテモノ食い文化をやめさせ感染症の感染拡大を防ぐのに洋食文化のイギリス統治のままが良かった気がする。

ピョンチャン(平昌)オリンピックに出場しているスピードスケートのオランダ代表、ヤン・ブロクハイゼン選手の「韓国は犬を大切にしてください」という発言が、ネット上で大きな反響を呼んでいる。 https://t.co/nGaBB1TRbZ

— youko(みんなうちの子) (@biitan_youko) February 24, 2018

犬食禁止したんじゃなかったのか。嫌われても仕方ないのに

— かほる (@amberaroma) March 5, 2023

また『差別がー』か?

オマエラの国では普通の事でも

他所様は違うってこと。

ごり押しすんな。気持ち悪い👎 https://t.co/QFpeoqSrXR

犬食も無理だがコウロギ食もキモいだけで無理。ドライクリケットと表示を変えているのには腹立つ❗

— 🇯🇵ミッキー🎌 (@xB52QSKoZ03RY9e) March 5, 2023

もしかしてコウロギ食日本で推進してるの半島人?🤔

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/mers/mers-ra-20170616.pdf

また、平成 27 年 9 月 18 日健感発 0918 第 6 号(以 下「平成 27 年 9 月 18 日通知」)によ

り、MERS に罹患した疑いのある患者が発生した場合の情報提供を求めてきた。2015 年 9 月

19 日以降これまでに、渡航歴、接触歴、症状などから MERS の検査を実施した事例があった

が、結果は全て陰性であった。全ての患者にアラビア半島またはその周辺の国への渡航歴が

あった。接触歴については、ラクダの騎乗、ヒトコブラクダの騎乗と生乳摂取、MERS 患者

との接触の疑い等であった。これらの所見から、これまでの MERS 疑似症の定義では、蓋然

性が低い患者も MERS 疑似症として取り扱われていたことが推察される。

中東呼吸器症候群(MERS)のリスクアセスメント(2017 年 6 月 16 日現在)

国立感染症研究所

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/kikikanri/H25/20131016-04.pdf

SARS治療時に用いられた糖質コルチロイドの多量投与が後遺症の原因。

骨壊死・肺線維症(肺の硬化や萎縮)・抑うつなど。

後遺症患者有志のアンケートでは、彼らのうち約9割が骨壊死、約4割が重度のうつ病を罹患し、約

8割が職を失い、約6割が家庭生活に困難を抱えている。

治癒後数日~数か月後に呼吸困難・視力低下・四肢(とくに股関節)の激痛などに見舞われ、彼らの

多くが就労能力を失ってしまう。さらに精神的な症状も相まって、彼らは徐々に社会からかい離し、

自宅にこもる生活を送るようになる。

北京市政府が04年行った調査の結果、現在でも300人が苦しんでいることがわかっている

中東呼吸器症候群(MERS)

コロナウイルス感染症

国立感染症研究所

ウイルス第三部四室 松山州徳

中国の新型コロナウイルスの感染源となった武漢市の華南海鮮卸売市場で売られていたリストを見てみると…。

— Mi2 (@mi2_yes) January 24, 2020

活竹鼠(生きたタケネズミ)

活孔雀(生きたクジャク)

活樹熊(生きたコアラ)

活果子狸(生きたハクビシン)

他にも写真を見ると柴犬とか狐とか…。 pic.twitter.com/aJi66feH2g

コアラはマジだった pic.twitter.com/qdXyU2m1Ww

— すみてぃ~@MoE P鯖 (@Rolfee_moe) January 24, 2020

何故に中国で、食用に #コアラ が売られているんでしょうか?

— 従二怠無運(通称:王様)MG (@soluna12moon) January 25, 2020

何でも食べてしまう食文化?なのは知っていますが、

どうやってコアラを持っていったのか?

密輸しか思い付かないですが、それほど人気なのか?と

食用に国内ブリードしてるとは絶対思えないし密輸でしょうね、薬効も無いのに迷信を信じてサイの角とか密輸してるぐらいですからね

— すみてぃ~@MoE P鯖 (@Rolfee_moe) January 25, 2020

今回のウィルスの件

— Ax🇯🇵⛩🍀🇺🇦 🌻#DOJ🛡No.0018 #チームDOJ (@AxGTB777) February 7, 2020

感染源は諸説ありますが・・・

もしも食に関わる事が原因だとしたら

食に対する人間のエゴが生み出したのではないかと。

人は 他の生物の命を頂いて生きてます。

頂いている事に感謝をもっます。

「頂きます」と「ご馳走様でした」の感謝の心は

忘れないようにしたいと思いま。

俺は 食文化にとやかく言うつもりはないけど。

— Ax🇯🇵⛩🍀🇺🇦 🌻#DOJ🛡No.0018 #チームDOJ (@AxGTB777) February 7, 2020

他の生命から命を頂いていると言う意識が

欠如している結果ではないかと思う。

華南海鮮市場の動画とかも見ました。https://t.co/yVjtuVFZ8M

他の野生動物の前で他の野生動物の屠殺とか・・・

命に対する冒瀆だと思います。

あと衛生面とかも問題ありと

武漢海鮮市場のYoutubeの動画、削除されないように魚拓しました。

この記事見て。思い出した。安倍晋三.麻生太郎自公政権は森友学園で公文書改ざんして赤木さん自殺に追い込んでたんだよね。

○山本太郎君 1970年代から、随分古いときから話し合われていたと。

でも、現在のマイナンバー法案の元々のものを作ったのは民主党政権時代だったとお聞きしております。2011年6月に出された社会保障・税番号大綱によると、低所得者で資産も貧しい等、真に手を差し伸べるべき者に対して給付を充実させるなど、社会保障をよりきめ細やかに、かつ的確に行うことが重要であり、そのためにも受益、負担の公平性、透明性を高めようとするものであるという考えの下、民主党政権はマイナンバー制度、すなわち社会保障・税番号制度を導入したかったようです。

これだけ読むと、取れるところからは適正に税金いただきますと、弱い立場に置かれた人々への再分配行き届かせようじゃないかと、給付付き税額控除とか、現金給付とか、サービス給付とか、そういうものでということだったんだろうなと思うんですよね。これが現実にできるとするなら、悪くないじゃないですかと思うんです、私自身。

税金の大原則、もう皆さん重々御存じの応能負担ですものね。多く持つ者からはそれなりに納税していただきますと、社会を支えてくださいね、ないところからは取れませんからって話ですよね。しかし、現状はどうなんでしょうかと。大手企業には減税措置、資産家、金持ちは事実上、税金は軽減、税収が減った分、その穴埋めは消費税でというのが現実だと思うんです。

もし今回のマイナンバーが資産家の余剰資産や先々海外資産などもあぶり出し、諸外国とも連携して国際的な税逃れも許さないために必要なんだ、これから応能負担にのっとった課税システムに転換していくために必要なんだということならば、僕自身はその番号制度に賛成したいなとも思うんですよね。

金融機関に対して調査対象者の預金状況を照会する場合、調査対象者の住所、氏名に加えて、マイナンバーを用いて照会するんでしょうか。

○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。

預貯金番号に番号が付番されることになりますと、国税当局といたしましては、住所、氏名のほか、番号も利用して調査対象者の預貯金情報の照会を行うことになると存じます。

○山本太郎君 まず、そのためには銀行、貯蓄口座ですよね、銀行等の貯蓄口座とこのマイナンバー、これひも付ける必要ありますよね。

我が国に存在している銀行などの預貯金口座、これ幾つぐらいあるんでしょうか。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

日本銀行の公表資料によれば、ゆうちょ銀行を除く国内銀行における2015年3月末の個人預金口座は約7億7670万口座とされているものと承知してございます。

なお、郵便貯金の口座数は、2007年の9月末現在で3億7775万口座というふうに承知してございます。

○山本太郎君 じゃ、それ足したぐらいの数、10億を超えるということですか。すごい数ですね、これ。なるほど。

じゃ、この預金者というのは、このマイナンバーの告知義務といいますか、というのは法律上で定められているんですか。ごめんなさい、これ聞いていなかったですけれども、元々は。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

今回の改正案におきましては、預金者に義務は掛かってございません。

○山本太郎君 ということは、この口座とマイナンバーがひも付けられない可能性もあるということですよね。じゃ、これ、ひも付けられなくっちゃちょっと余り意味がないんじゃないかなとも思うんですけれども。

逆に聞いた方がいいか。ひも付けられるものってどういったものがあるんですかね。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

全銀協と協議はしてございますけれども、例えば新規口座の申込書に住所、氏名とともにマイナンバーを書く欄を設けていただくとか、そういう意味では、それに対して拒否された場合に、それを書かないと口座を開けないというふうな強制ではないという意味で義務はないというふうなことでございます。

○山本太郎君 じゃ、それ、新規の口座という意味でもそれは義務はない。

○政府参考人(向井治紀君) 今回お出ししている改正法案では義務にはなってございません。

○山本太郎君 これ、じゃ、銀行口座がひも付かないって、意味あるのかなと思うんですよね。税金というか、資産の状況を把握するという意味でのマイナンバーは銀行口座とひも付けられなくてもいいと。しかも、新規という部分に関しても強制ではないということが今確認されましたけど、これ、どうしてこれ、既存の10億を超えるような口座がこの国に存在しているのにひも付けようとしないんですかね。付番しないんですか、これ。口座にも付番しようとしないのか。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

将来的には全ての口座に付番することを目指していることは事実でございます。ただ、その手段といたしまして、どういうふうなやり方がいいのかというのがあろうかと思います。特に、新規のやつは比較的義務化しやすいかもしれませんが、既存のやつというのはなかなか義務化というわけにはいかないし、場合によっては銀行にはもうほとんど立ち寄られない、もうATMだけでやられる、場合によってはもうほとんど取引のないというのも多数ございます。

そういうものを徐々に付番していくためにどういうやり方があるのかというのを検討した結果、取りあえず、第一段階といたしまして、預金保険機構でマイナンバーを使えることといたしました上で、義務ではありませんが、できるだけ預貯金にマイナンバーを付けていただけるような措置をとったところでございます。

これを、三年後の見直しにおきましてはある程度義務化するのか、あるいはメリットを付けるのか、そういうふうなことも今後検討していく必要があろうかと思っております。

○山本太郎君 これ、預金者から金融機関に対して告知、私のマイナンバーこれですと言う人ってどれぐらいいると思われますか。何か告知率みたいなものが分かれば。

○政府参考人(向井治紀君) 具体的な率というのを想定しているわけではございません。それこそ、できるだけそういうふうなのを御協力いただけるように広報するとともに、このメリットというのもございまして、一つは預金保険のひも付けが簡単になるということもございますが、災害時にマイナンバーだけで引き出せるというメリットもございます。そういうふうなことも含めて、なおかつマイナンバーがひも付いたものにつきましては、今後更にIT化が進みますと、例えば死亡時に相続人等に通知ができるようなことも将来的には考えられるのかなと。そうすると、今よく問題になっております休眠口座のうちのかなりの部分を占めると思われます要するに相続漏れでございますね、相続漏れなんかも今後防げるようになっていくのではないかと。そういうソリューションといたしまして、マイナンバーというのは有用性が十分にあるのではないかというふうに考えております。

○山本太郎君 これ、何かもういきなりスタートから何かよく見えないというか、やってみなきゃ分からないんだ、手探り感がもう満載なんですけれども、それで効果が見込めると言えるんですかね。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

先ほど申しましたように、やっぱり全ての口座にひもを付けるというのをいきなりやるというのはやはり無理があると思っております。そういう意味で、マイナンバーがある程度定着した段階で徐々に、何といいますか、メリットを付けつつ、最終的に本当に強制的にやろうというのであるならば、例えばATMでマイナンバーがないやつは使えないみたいな話になってしまいますので、なかなかそこまでは行けないということもございます。

そういうようないろんな手段を考えた上で、やはり今回は、第一歩といたしまして、任意の付番という形を取らせていただいたというふうなものでございます。

○山本太郎君 ありがとうございます。

財務省作成の資料には、付番開始三年後を目途に、預金口座に対する付番状況等を踏まえて、必要と認められるときは、預金口座への付番促進のための所要の措置を講じる旨の見直し規定を法案の附則に規定する方向で検討とされています。これが現在の法案の附則第十二条第四項になっていくわけだと思うんですけれども、この付番促進のための所要の措置って、これ一体何なんですか。

○政府参考人(向井治紀君) 付番促進のために考えられるというのは、一種の法律上の義務化みたいな話、それから、先ほど私がちょっと申し上げました付番のない口座についてはATMで使えないというふうなある意味極端な措置もあれば、一方で、例えばでございますけれども、付番のある口座については何らかの形で負担が少なくなるとか、そういうようなことも考えられると思います。

これらのメリットと、それからある意味では義務的な措置をどのように組み合わせていくのがいいのかというのは、施行状況を見ながら、銀行等あるいは国民の方々の意見を聞きながら進めていく必要があると思っております。

○山本太郎君 これ、でも、最初からこれ付番強制すると結構反発あるからやりにくいな、これ、マイナンバー通されへんかもしれぬなというのがちらちらと見え隠れすると思うんですよ。後々三年後の見直しがあるということですもんね。

やってみて、ちょっとなかなか入らなかったら、これは強制になるおそれがあるんじゃないかなと思うんですよ。だって強制にしなきゃ意味ないですもんね、これ、みんなに入ってもらわなきゃ、このマイナンバーをやる意味ってないですもんね。そうでもない、どうなんだろうなと。これってちょっとだまし討ちというか、ちょっと詐欺的商法みたいな感じに何か思えるなという、三年後、何かそのときそのときに見直そうよとは言っているけれども、三年後やるのは恐らく強制だろうという話ですよね。非常に恐ろしいなと思うんです。

富裕層、超富裕層と呼ばれる方々は、資産を海外に移転させるなど様々な抜け道を使って合法的に税金逃れしている、これよく聞きますよね。今回のマイナンバーは日本人が持つ海外の資産も管理できたりするんでしょうか。

○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。

海外に保有する資産でございますけれども、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして国外財産調書制度が導入されておりまして、26年1月から施行されております。番号が導入されますと、当該調書に番号が記載されるということになります。

そのほか、国税庁としましては、国外財産調書のほか、同じく番号が記載されることとなる国外送金等調書を活用するとともに、租税条約等に基づく情報交換を海外当局と積極的に実施するなど、あらゆる機会を通じて有効な資料情報の収集に努め、今後とも国外財産に係る課税の一層の適正化に努めてまいりたいと存じます。

○山本太郎君 これ、貯蓄口座とか既存口座へのひも付け、これ難しいんだよって。海外へ税逃れされた資産にも、これひも付けられないんだよって。資産状況を正しく把握して正当な税負担をお願いするという意味では、現在、マイナンバー、実現することは難しいんですね。そういうことがはっきりしたと思います。逆にしっかりとひも付けされるのは、資産の少ない者、収入の少ない者になっていくんじゃないかなと思うんです。

ひょっとしたらこれ、低収入世帯に対して、民主党時代の大綱にもあった給付付き税額控除、これやってくれるんじゃないですか。実施するためでしょうか。

○国務大臣(山口俊一君) これは、今御審議をいただいておりますこの改正法案、これにつきましては、いわゆる給付付き税額控除、この導入を念頭に置いた改正ではありません。

それと、先ほど若干先生の方からお話がありましたが、三年後の見直しに向けて、やはり基本は任意に入って、付番、いわゆる銀行ですね、ひも付けをしていただく。同時に、やはり義務付けというんではなくして、どういうふうな形でインセンティブを働かせていくのか、これをしっかりやっていく必要があるんだろうと思うんですね。

御指摘のように、やはり最初から義務付けですよというのは、これは過去の様々な、グリーンカード等いろんな例を見ても非常に難しい。徐々にやることによって、ああ、あの人はひも付けして便利になったなということをいろんな国民の皆さん方に見ていただいて、ああ、やっぱりいいものだなと思う中で導入をしていくというのが私は正しい姿なんだろうと思っておりますので、そういったことでしっかり誤解を招かないような形で進めてまいりたいと思います。

○山本太郎君 ありがとうございます。

住基カードの普及率5.5%でしたっけ、なかなか周りに持っている人、ほとんどいない状況ですよね。だから、このマイナンバーのカードを持って、こんないろんなサービスを利用したという人の便利談というのもなかなか聞けない状況になる可能性もあるんですよね。

話戻ると、先ほどの答弁でお答えいただいたのは、給付付きの税額控除というものは考えられていないと。税優遇を受け続ける大企業やお金持ちから正当な納税をしていただくためでもなく、弱い立場の方々の生活の応援になる給付付き税額控除もやらない。だったら、マイナンバーをわざわざやる必要あるのかなと思うんですよね。メリットを感じることがいまいちできないというか、全く今のところできていない。

例えば、役所での手続が簡素化されますというような話。ああ、それは便利かもしれない。それで、どれぐらい縮まるんだろう。五分、十分。役場への提出書類減りますよ、少し。この時間を短縮させるためだけに何千億円もお金つぎ込まれるのはちょっと嫌だなと思うんですよね。もっと違うことに使わなきゃいけないこといっぱいあるのになって。

国民の何%ぐらいがこのことに対して望んでいるのか。これ直接何か声聞いたことありますか、何か。マイナンバーちょっとこういうふうにしてほしいって、マイナンバー待っているんだよみたいな話、何かありますか。あれば。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

民主党政権時代にマイナンバーを最初に検討し出した、その頃から関与しておりますが、そのときに全県、各県回りましてシンポジウムを開きました。そのシンポジウムは、主にそういうことを反対されている弁護士の方も必ず来ていただいて、かつ、説明とともに現場からの、その来ておられた方の質問を無制限で受けました。一番長い場合は、二時間半ぐらい延長したこともありました。

そういうふうな意見を踏まえた上で民主党政権でまとめたものを国会に出しまして、それで自公民三党の協議がおおよそ調って、政権が替わった後もそのスキームで今日まで来ているということでございます。

○山本太郎君 ありがとうございます。

できれば具体的な、何というんですかね、声を聞きたかったんですけれども、このマイナンバーの審議の中では、震災のときとかにというお話をよくお聞きしたと思うんですね。例えば自分の使っているお薬のことだったりとかというような意見がよく聞かれるんだというような話を聞いたと思うんですけれども、災害時って電気通じるんかという部分もあると思うんですよ。それだけじゃなくて、マイナンバーのカードさえ、危ない、地震だ、マイナンバーはどこだみたいな話にならないでしょう、と思うんですよ。じゃ、究極どうなるのって。先々、そうならないために体の中にチップ埋め込みましょうかみたいな話にならないですか、これ、というふうに、何かうがった物の見方をしちゃうというか、怖いなと思うんですよ。

十二桁の電話番号を覚えるのは大変ですよ、だって。電話番号じゃないわ、十二桁の番号を覚えるというのも。自分の電話番号を覚えるのだけでもぎりぎりなのにみたいな、そういう話だと思うんです。

まあ、結局、社会保障費削減のための資力調査に利用されるのが狙いの一つではないのかなとも思っちゃうわけです。不正対策という名の下の貧困層の更なる貧困化、これ招いてしまったら嫌だなと思うんですよね。より監視が強化されるのは貧困層と一般大衆に対してではないかな。今回の改正で、例えば扶養控除申告書などの税務申告書類にマイナンバーを振ることによってあぶり出されるのは、103万円をほんの少し超えて働いて扶養控除を受けられなくなる方々だったりとか。

社会保障の給付の資力調査に使用する際の情報提供方法についてお聞きしたいと思います。

預貯金口座に付番して社会保障の給付の資力調査に使うときの情報提供方法については、衆議院内閣委員会の審議ではほとんど触れられていないんですよね。確認していきたいと思います。

関係機関等への資力調査は、2013年の生活保護法改正によりお役所には回答義務が課せられ、本人同意なく照会可能です。情報提供ネットワークシステムで提供事務にも入っています。しかし、情報提供ネットワークシステムで調査可能なのは要保護者本人と過去に保護を受けていた人の受給期間分だけで、扶養義務者に対しては現時点では調査ができないと。現時点では金融機関等に回答は義務付けられておらず、同意書、同意書が不可欠です。

今回の法改正によって預貯金口座に付番しても、福祉事務所のパソコン画面で検索すればぱっと分かるわけじゃないんですよね。従来どおり郵送で照会することになる以上、事務負担は軽減されません。照会を受けた金融機関も、全ての口座に付番できない以上、マイナンバーで照会されても回答しようがないということなんですよね。

お聞きします。生活保護認定の際の預貯金の資力調査については、情報提供ネットワーク使うんですか。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

情報提供ネットワークシステムにつきましては、行政機関間での法律に基づき別表に書いてございます事務につきまして情報を提供するものでございますので、お尋ねの社会保障の資力調査におきましてはこの情報提供ネットワークシステムを活用することはございません。

○山本太郎君 ありがとうございます。

今回の改正が成立しても、従来どおり、金融機関に対して資力調査を行う際には本人同意が必要であるという解釈でよろしいでしょうか。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

生活保護法に基づきます資力調査に関しましては、保護開始時において要保護者から同意書を徴取しているものと承知しております。その取扱いにつきましては、マイナンバー法施行後も従来どおり行われるものと考えております。

○山本太郎君 本人同意が必要であるならば、全ての口座に付番できないんですから、検索するときには従来どおり個人番号以外の名前、性別、住所、年齢等で行うことになるんですよね。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

預金口座に番号がひも付いていない場合には、従来どおり金融機関は氏名、住所等で検索し、回答を行うことになると考えられます。

○山本太郎君 結局、効率化されていないと。マイナンバーの意味あるのかなというのが重なっていきます。

預貯金情報や医療情報はプライバシー情報、要配慮情報ですが、現行で既に情報連携されていることになっている母子、障害、介護、失業、生活保護等々の給付情報も、これ差別の原因になることがあるんですよね。これ要配慮情報じゃないかなというふうに思うんです。必要なところに必要な自己情報が正しく伝わると。いや、提供したくないところには提供されない、そういう本人同意の仕組みがなければ、意図しない自己情報の利用を恐れて利用できるサービスの申請もしないという、これ萎縮効果起こるんじゃないですか。

例えば、皆さん御存じのとおり、生活保護は、憲法25条、これに保障される生存権、これに基づく制度ですよね。国、自治体は、最低限度の生活の保障と自立を支援する義務があり、生活再建のためのツールとして活用することは国民の権利であると。

残念ながら、今の日本社会では、生活保護を受けている、受けたという情報は差別視され、就労、それだけじゃなく、アパートを借りるときにも、さらには人間関係など社会生活で不利になっている現実あるんですよね。保護を受けることは、もう行政の支配下に入って、社会に対しても意見さえできないような印象、これ世間的に持たれてしまっているんですよ。不正受給は全体の2%、つまり九八%は適正受給、この実態を無視した、受給者は怠け者、不正受給だらけと一部の政治家とマスコミが印象を刷り込んだことに原因、大きくあると思います。

衆議院の議論で、平井たくや委員、このようなことを言われているんです。現在191億円とも言われる生活保護の不正受給についても、マイナンバーを活用して不正受給を是正できるのではないかと考えますと、このように発言されている。預貯金口座の付番で減らせるのは、不正受給のうち、収入の申告を偽るなどの事例だけ。意図的、計画的に収入を隠蔽するための銀行に入金しなければ、銀行照会では分かりませんよね。マイナンバーで不正受給が是正されるかのような雰囲気を演出するのは、現実を見ない行き過ぎたアピールに感じます。至る所で保護受給情報が共有されると思えば、生活保護を受けること自体をちゅうちょしかねません。

差別などをなくしていくこと、これ、もちろん基本ですよね。でも、差別がある現実の中では、この本人同意、これ身を守る武器だと思うんですよ。本人同意の仕組み、多少、行政と住民、企業と消費者との力関係、改善していく、権利を守ることになるんじゃないかなと思うんです。このような立場にいらっしゃる方々の給付情報なども、要配慮情報と見るべきと考えます。大臣、どうか御配慮いただけないでしょうか。

○国務大臣(山口俊一君) 要配慮情報に関しては、これから更に詰めていくというふうなことにもなるわけですが、ただ、今御指摘のようなお話は、やはりあくまで本人同意の上、個人情報としては取り扱うというふうな話になりますので、ですから、そこら辺のいわゆる個人の権利とかあるいは利害を著しく害するという話にはなっていかないんだろうと。

同時に、生活保護にしても、これも果たして機微情報なのかというのも、これ両方御意見があるんだろうと思います。私の地元でも、もう堂々ともらっている人もありますし、いろいろなところを考えながら、やっぱりトータルとしてどうやって判断するかということになっていくんだろうなと思います。

○山本太郎君 ありがとうございます。

堂々と受けていいものだと思います、僕は。次のステップに進むための準備期間、自分が先に進めなくなったときに行政とか国が手を差し伸べてくれないんだったら、税金払う必要ないですものね。堂々と受けるべきものだと思うんです、不正でなければ。

その不正と言われているのも2%、98%は適正。その2%の中にも、無理やり不正受給にされてしまっているようなケースもたくさん見受けられると。今日は時間がないですから、その先は話しません。これはもう本当に機微情報として、とにかく要配慮情報として、センシティブな情報として扱っていただきたいと、そう思います。

たとえ、それらが要配慮情報とされたとしても、情報が漏れてしまえば、これ意味ないですね。セキュリティーに関しては、もう皆さんいろいろな御議論があると思いますけれども、世界では実際に成り済ましの被害などが多く報告されていると。そこに安全を担保するためには、必ずしも一つだけ、一つの共通番号という考え方じゃなくて、例えば金融機関のみとか医療機関のみとか、そういうそれぞれの分野別に専用番号を振っていく方が安全性も高まるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

セキュリティーやプライバシーの観点からも、全ての個人情報を共通の番号で管理せず、分野別の番号により管理する方がよいとの考え方もあります。

やはり、マイナンバーの場合は、まず基となる番号が住基番号で、それとは別の番号を作っているということが一つございます。それから、マイナンバー制度で行政機関間で情報をやり取りするときの電子的な情報のやり取りにつきましては、マイナンバーを用いずに識別符号を機関別に振るなどのかなり注意深いセクトラル方式を取っているところでございます。一方で、見える番号につきましては、利便性も考え、マイナンバー一つで統一していると、そういうふうなやり方になってございます。

今後、更に他の行政分野等に拡大するに当たっては、マイナンバーがよいのか、他の番号の方がよいのか、あるいはそもそも見える番号は要らないのか等も含めて検討する必要があると思います。

○山本太郎君 もう既に番号は一つじゃないんだと、スタートのときから。ベースは住基なんだというようなお話をされたと思います。この先そういう議論になっていく可能性はあるかもしれないよということだったと思います。

居住の実態がないとして、市町村長の職権により住民登録が抹消されてしまっているとか、いろんなシチュエーションがあると思うんです。住民登録、住民票が取れないというような、それがないというような人たち、たくさんいらっしゃると思うんですけど、御存じなら教えていただきたいんです。それらの人々には付番されないんですか。

そして、もう一つ聞きたいのは、その人たち、どれぐらいの数の人々がいるんでしょうか。

○政府参考人(時澤忠君) 住民票を有していない理由につきましては様々あると考えられますけれども、住民票を有していない人の数につきましては把握していないところでございます。

また、住民票を有しない方にはマイナンバー生成の基となります住民票コードも付番されておりませんので、マイナンバーも付番されないこととなるものでございます。

○山本太郎君 そうなんですよね。結構実態が分からないと言われるケースがたくさんあって、ホームレスと言われる方々を数えてみました、調査しましたといっても、真っ昼間に目視でとか、しかも行っているのは河川だったり公園だけだったりとか、夜は行かずに昼間ある一定の時間だけ見て大体これぐらいいましたと報告されるって、すごく浅い調査ですよね。

とにかく、これはマイナンバー以前の問題、この国がどういう人々で構成されているのかということを調査しなきゃいけないということだと思うんですけれども、そういう方々にも配慮できるようなことを何かこれから一緒に考えていけたらと思います。

とにかく、そういう実態調査ということもあるんですけれども、ほかにも住民票という部分でややこしい立場に置かれている方々がいると思うんです。

例えば、原発事故で避難されている方々、自主避難されている方々も、そしてDV被害者という方々もいらっしゃると思うんです。要は、自分、今住んでいるところは住民票のあるところじゃないんですという方々はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、この方々に対して何か対策みたいなものって考えられておりますか。

○委員長(大島九州男君) 時澤審議官、簡潔にお願いします。

○政府参考人(時澤忠君) 被災者あるいはDV被害者につきましても、通知カードにつきましてはやっぱり住所地に送付されることになるわけでございますが、こういった方々は当該住所地に住んでいない、あるいは住所地に加害者がいるということも想定されます。

したがいまして、こうしたやむを得ない事情によりまして避難先の市町村に転入できない被災者あるいはDV被害者につきましては一定の配慮をしたいと思います。具体的には、事前に居所を登録していただいて、その登録していただいた居所に通知カードを送付する、そういうことをしたいというふうに考えております。

○山本太郎君 本日の質疑でマイナンバーのメリットを余り感じることができなかった、デメリットが結構大きいな、まあ、やってみるまで分からないというところにこれ突っ込んでいっていいのかなという感想を持ちました。またお聞きしたいと思います。

ありがとうございました。

2015.5.28内閣委員会(マイナンバー改正案について)

2015年05月29日

カテゴリ内閣委員会, マイナンバー

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今の物価高騰に対応し、そしてそれに見合うだけの賃上げを実現するとともに、当然のことながら、将来に向けて日本の経済を活性化させていかなければならないと考えています。

従来のこの経済を考えた場合に、特に賃上げ、人への分配の部分について充実を図ることがこれから求められているのではないか、そのことによって経済の好循環を実現して持続可能な経済をつくっていくことが重要ではないか、こんな問題意識に立ってこれからのこの経済再生について取り組んでいこうというのが政府の考え方であります。

○山本太郎君 答えていないです。

経済再生するためには、みんなの使えるお金を増やすしかない。それが景気を良くなっていくことにつながっていく。その逆が30年続いているのが日本です。

資料の③。内閣府、先進国比較、この30年、各国1人当たりの実質賃金の増加率、各国で教えてください。

○政府参考人(村山裕君) 令和4年度年次経済財政報告におきまして、1991年から2020年までの1人当たり実質賃金の推移をお示ししております。

当該期間30年の累積の上昇率につきまして、日本は3・1%、アメリカ46・7%、英国44・4%、ドイツ33・7%、フランス29・6%である旨示しております。

○山本太郎君 資料の④。コロナの前からみんな苦しかった。2019年、厚労省大規模調査、生活が苦しいと答えた割合、教えてください。

○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。

2019年の国民生活基礎調査におきまして生活意識が苦しいと答えた世帯の割合は、全世帯で54・4%、高齢者世帯で51・7%、母子世帯で86・7%、児童のいる世帯で60.4%となってございます。

○山本太郎君 今言われたような状況の中でコロナがやってきた。おまけに輸入物価高。三重苦なんですよ。今は徹底的に政府がお金を出す必要があります。

総理、消費税の減税、行いますか、行いませんか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政府の対策については、足下の物価高の主要因であるエネルギー、食料品等に的を絞り様々な政策を用意する、こういった考え方に基づいて対策を講じています。

消費税については、この急速な高齢化等に伴い社会保障給付費が大きく増加する中で、これをあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から社会保障の財源として位置付けられています。よって、この消費税の減税は考えておりません。

○山本太郎君 今の1点だけでも社会の状況は見えていないんじゃないですか。消費税、廃止しかないんですよ。

給付金、冬と春、一律で10万円ずつ出してください。最低限、短期策でこれぐらいないと、物価高どころか、日本経済の再生なんて不可能ですよ。

この30年間の間、国民生活は常に緊急事態。一方で、勝ち組は資本家です。消費税を上げるたびに資本家には減税のプレゼント。

資料の⑤。財務省、内部留保、何ですか、これ。この10年、どう推移していますか。

○政府参考人(江島一彦君) お答えいたします。

正確な会計用語として内部留保という定義はございませんが、法人企業統計年次別調査における利益剰余金がいわゆる内部留保のデータとして広く用いられております。

法人企業統計年次別調査における利益剰余金の推移を見ますと、10年前の2011年度調査の約282兆円から直近の2021年度調査の約516兆円へと約83%増加し、10年連続で過去最高を更新しております。

○山本太郎君 一方、人々の所得はどれぐらい減っているかということ。

資料の⑥。岸田政権の経済財政報告、所得の中央値、どうなっていますか。

○政府参考人(江島一彦君) お答えいたします。

正確な会計用語として内部留保という定義はございませんが、法人企業統計年次別調査における利益剰余金がいわゆる内部留保のデータとして広く用いられております。

法人企業統計年次別調査における利益剰余金の推移を見ますと、10年前の2011年度調査の約282兆円から直近の2021年度調査の約516兆円へと約83%増加し、10年連続で過去最高を更新しております。

○山本太郎君 一方、人々の所得はどれぐらい減っているかということ。

資料の⑥。岸田政権の経済財政報告、所得の中央値、どうなっていますか。

○政府参考人(村山裕君) お答えいたします。

令和4年度年次経済財政報告におきましては、全世帯の再分配後の所得の中央値について、1994年505万円、2019年374万円であったと報告しております。この間に、相対的な所得が低い高齢者世帯や単身世帯の割合が増加するなど世帯構造が変化する中でということでございますが、約131万円低下したという結果が示されております。

○山本太郎君 一部の勝ち組以外は多くの人々が貧しくなった30年、それが日本です。政治が資本家に魂を売り払った結果が失われた30年、被害者の代表格がロスジェネ、つまりは就職氷河期世代です。

資料の⑦。氷河期世代とは現在何歳の人たちですか。

○政府参考人(吉岡秀弥君) お答えいたします。

就職氷河期世代につきましては、明確な定義があるわけではございませんが、バブル崩壊後に雇用環境が厳しくなったおおむね1993年から2004年頃に就職活動を行った方々で、現在30歳代の半ばから50歳代の前半の方々を念頭に置いております。

○山本太郎君 氷河期世代は、社会に出る時期に経済不況が重なり、正規雇用にありつけず、今になっても不安定な労働環境の中にいる方も多い。

資料の⑧。氷河期世代は、先ほどの中央値で、再分配後どうなっていますか。

○政府参考人(村山裕君) 35歳から44歳の世帯につきましてでございます。94年566万円、2019年464万円、同様に、45歳から54歳につきまして、94年690万円、2019年515万円であったと報告しております。この結果、この間、約102万円低下、35歳―44歳でございます。一方、45歳から54歳、約175万円の低下でございます。

○山本太郎君 この30年、全ての世代の中で所得が一番落ち込んだのが氷河期世代なんですよ。

資料⑨。94年と2019年、35歳から44歳の単身世帯を比べて、一番数が多い所得レベル、教えてください。

○政府参考人(村山裕君) 本年3月3日、経済財政諮問会議におきまして内閣府から報告した資料に基づくものでございます。それによれば、94年では分布の一番多い所得階級は500万円台、19年では、2019年では300万円台となっております。

○山本太郎君 昔と今と比べると、今の中年の方が圧倒的に貧しい。

資料の⑩。厚生労働白書、40代後半の未婚率、昔と今で比較してください。

○政府参考人(中村博治君) 令和2年版厚生労働白書では、当時直近でございました平成27年総務省国勢調査の40代後半の未婚率の数値を紹介しているところでございます。白書の公表後に国勢調査におきまして新たに数値の補完として公表されたものがございますので、そちらをベースにお答えをいたしますと、40代後半の未婚率は、平成2年は男性6・8%、女性4・6%、平成27年は男性27・4%、女性17・1%となっております。また、直近の令和2年の国勢調査によりますと、令和2年の40代後半の未婚率、男性29・9%、女性19・2%となっております。

○山本太郎君 資料⑪。 氷河期世代は人口のボリュームゾーンです。しかし、家族をつくるどころか自分一人生きるだけで精いっぱい。資産もつくれない。あと10年もすればロスジェネの上の方は60歳です。

大学を出たのにアルバイト、派遣しか経験がない、年収200万円以上になったことがない男性。派遣の給料が10数万円、実家から出ることができないまま親の介護が始まった女性。また、コロナ禍では多くのロスジェネがホームレス化した、そのことを支援団体が指摘している。その中には、バブル崩壊によって正社員になれず、その10数年は寮付き派遣の仕事を転々とした果て、コロナ禍で路上生活となった人たちも少なくない。経済政策の失敗の直撃、これを受け続けたロスジェネ、自己責任だとまた見捨てますか。

資料の⑫。これまでの氷河期世代への支援策、名前だけ教えてください。

○政府参考人(吉岡秀弥君) お答えいたします。

これまで取り組んだ施策でございますけれども、例えば、2003年に若者自立・挑戦プラン、2006年に再チャレンジ支援総合プランが取りまとめ、実行されてまいりました。2012年には、トライアル雇用助成金の拡充、2017年に特定求職者雇用開発助成金の拡充を行うなど、就職氷河期世代支援の観点から個別の施策の見直しが行われてきたところでございます。

○山本太郎君 様々言われましたけれども、ほとんどピント外れなんですよ。

資料の⑬。2019年、放置し続けたロスジェネに、突然、人生再設計第1世代という失礼な名前を付けて、3年間で正社員30万人増を掲げた。どんな取組ですか。

○政府参考人(吉岡秀弥君) お答えいたします。

委員が御指摘をされました人生再設計第1世代という用語につきましては、2019年4月の経済財政諮問会議におきまして民間議員から提出された資料の中で使われたものでございますけれども、政府として使用しているものではございません。(発言する者あり)

○委員長(末松信介君) じゃ、もう一度。

○山本太郎君 どんな取組ですかと聞きましたよ。

○政府参考人(吉岡秀弥君) その後、政府におきましては、2019年に策定をいたしました就職氷河期世代支援プログラムにおきまして、同世代の正規雇用者を30万人増やすことを目指すことといたしまして、具体的には、不本意ながら非正規雇用で働く方々などに対する相談から訓練、就職定着までの支援や、引きこもり状態にある方々の社会参加の支援などに取り組んでおるところでございます。

○山本太郎君 何人が正規雇用になりました。

○政府参考人(吉岡秀弥君) お答えいたします。

就職氷河期世代の正規雇用者を30万人増やすという目標につきましては、2021年までの2年間で正規雇用者数が3万人の増加となっております。これにつきましては、例えば、就職氷河期世代支援プログラムに基づきまして、ハローワークの職業紹介により就職氷河期世代が正社員に就職した件数は、昨年度までの2年間で約20万人となるなど、就職氷河期世代支援は一定の成果を上げていると考えております。

しかしながら、2020年に入りまして以降、新型コロナウイルス感染者が、感染症が拡大をいたしまして雇用情勢が厳しくなったため、離職者の増加などによりまして支援策の効果が相殺された側面があると考えております。

○山本太郎君 30万人正規雇用とぶち上げて、蓋開けたらたったの3万人だったんですよ。途中増えたけど、首が切られやすいような正社員を増やしたって話です。

正規雇用30万人というプログラム策定に当たって、氷河期世代への実態調査、行いましたか。

○政府参考人(吉岡秀弥君) お答えいたします。

2009年、19年の就職氷河期世代支援プログラムの策定当時、特別の実態調査は行っておりませんが、総務省労働力調査など各種の統計調査などを基に、不本意ながら非正規雇用で働く方々などの実情を踏まえた上で策定をされたものでございます。

その上で、政府といたしましては、毎年、就職氷河期世代支援に行動計画を策定いたしまして、きめ細やかな支援に取り組んでおるところでございます。

その際、様々な機関や団体が行った実態調査などを参考としております。例えば、独立行政法人労働政策研究・研修機構が2012年度、2013年度に個人に対してヒアリングやアンケート調査を実施した結果ですとか、一般社団法人が2019年度に引きこもり状態の方々の実情などを調査した結果などを参考といたしております。

今後とも、こうした実態調査に加えまして、関係団体や専門家から現場の実情などについてお伺いするなど、就職氷河期世代の実態の把握を図りながら必要な支援に取り組んでまいりたいと考えております。

○山本太郎君 いろいろ教えてくれましたけど、施策を打つ前に内閣府として必要な調査を行ってない。ヒアリングなんて2012年のものですよ。実態が分からなきゃ施策は打てない。本気出してもらっていいですかって話なんですね。

氷河期世代に対する詳細なこれ実態調査やっていただきたいんですよ、総理。やっていただけないですか。いかがでしょう。

○国務大臣(後藤茂之君) 政府としては、毎年、就職氷河期世代支援に行動計画、策定しておりまして、就職氷河期世代の就労や社会参加の支援にきめ細かく取り組んでいるわけでありますけれども、その際に、様々な機関や団体が行った実態調査などを参考といたしております。

それに加えまして、就職氷河期世代の推進に向けた全国プラットフォームなどの場を通じまして現場の実態をお伺いする取組なども行っております。

こうした取組によりましてしっかりと実態を把握した上で、毎年の行動計画の策定を通じて必要な支援に取り組んでいきたいと思っております。

○山本太郎君 どうして大臣出てきたんですか、中身のない答弁するために。

総理大臣、答えていただきたい。調査やっていただきたいんですよ、救ってほしいから。お願いします。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今答弁にもありましたように、毎年行動計画を作ります。その際に、様々な機関の調査を参考にしながら行動計画の改定を行っているという御説明をさせていただきました。その様々な資料の内容をしっかり確認し、そして、それを補う必要があるかどうか、不足している部分があるかどうか、こういった点から、必要であるならば政府として調査を行う、こうしたことではないかと思います。

いずれにせよ、具体的にどんな調査が手元に集まっているのか、この辺を確認した上で必要な対応を考えたいと思います。

○山本太郎君 調査が必要かどうか精査していただけるということでよろしいですか。総理、お願いします、本当に。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政府として必要な政策を進めるために実態を把握しなければならない、これは当然のことであります。よって、実態、今集まっている調査の結果、これをいま一度点検した上で、必要であるものがあれば政府として対応する、これは当然やらなければいけないと思います。

○山本太郎君 では、この件に関して対応していただけるということでよろしいですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今言った考え方に基づいて、この関係部署に対応させます。

○山本太郎君 総理、ありがとうございます。

話題を変えます。コロナ禍、事業と雇用を守り抜く、総理、宣言できますか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今、コロナとの闘いにおいて、感染症対策と経済社会活動の維持、このバランスの中で、できるだけ平時に近い活動を維持していく、これがウイズコロナにおける政府の考え方であります。この考え方に基づいて、この生活、事業、しっかり守っていきたいと考えます。

○山本太郎君 災害、疫病、経済不況、個人や民間の努力でどうにもならない、そんなときには政府が大なたを振るう。つまりは、政府が大胆にお金を出して不況を防ぎ、事業者と雇用を守る。潰れる企業や所得を減らす、失う人が増えれば不況はより深刻化。必要な政策は大胆な財政出動です。

資料の⑭。コロナ関連融資について、経産省、ゼロゼロ融資も含め、説明してください。

○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。

政府としては、コロナの影響により売上高が減少している事業者に対して、官民の金融機関による実質無利子無担保融資を実施してきたところでございます。

まず、日本公庫等の政府系金融機関におきましては、売上高が5%以上減少した中小企業に対して、当初3年間、金利を0・9%引き下げる低利融資を実施中でございます。また、本年9月までは更なる売上高減少要件を満たします事業者に対して利子補給を行って、当初3年間の実質無利子化を実施してまいりました。

さらに、民間金融機関による融資についても、都道府県等の制度融資を活用し、2021年3月末まで一定の売上高減少要件を満たす事業者に対して利子補給を行い、当初3年間の実質無利子化を実施してきたところでございます。

○山本太郎君 ゼロゼロ、利子ゼロは最長で3年、元本返済の猶予は最長5年と。

資料⑮。コロナ融資後倒産の割合、教えてください。

○政府参考人(小林浩史君) 倒産件数は、コロナ前と比較いたしますと、引き続き低水準ではございますが、ある民間調査の結果によりますと、足下の本年10月は594件となってございます。そのうち、政府系金融機関及び民間金融機関による実質無利子無担保融資を受けた後に倒産した件数は、同じく10月で37件でありまして、同年、前年同月比で14件の増加、割合でいえば60・9%増加したとの結果も承知しております。

○山本太郎君 来年にも多くの企業が返済期限のピークを迎える。

資料の⑯。借りている事業者、返済に不安を抱える事業者の割合、把握していますか。

○政府参考人(小林浩史君) ある民間の本年8月時点のアンケート調査結果によりますと、まず、コロナ関連融資を現在借りていると回答した方が54・1%でございますが、その回答した大企業も含む事業者に対して今後の返済見通しを尋ねた結果として、12・2%の事業者の方が今後の返済に不安を抱いていると分析していると承知しております。

○山本太郎君 中小企業の54・1%のうち、今ちょっと含むっていう話になりましたね。事前の説明とちょっと違うかな。まあ、54・1パーのうち12・2パーと、これを全体で見ると約6・6パーが返済不安を抱えるとなる。

資料の⑰。国内の中小企業の数、従業員の数、教えてください。

○政府参考人(小林浩史君) 総務省と経済産業省が実施、公表いたしました平成28年経済センサス活動調査から集計したものでありますが、平成28年6月時点における小規模事業者を含む中小企業者数は約358万社、従業員数は約3220万となっております。

○山本太郎君 政府による全数調査データっていうものがないので、簡易的に中小企業総数に先ほどの6・6%を当てはめ、債務不安を抱える企業が倒産しましたと想定すると、単純計算で約23・6万社が倒産し、約212万人が失業する。不況どころか恐慌への道ですよね。

ゼロゼロ融資、全体で幾ら融資していますか。

○政府参考人(小林浩史君) 官民金融機関の実質無利子無担保融資等の融資決定件数、金額は、本年9月末時点で約245万件、約43兆円となっております。

○山本太郎君 総理、これ、徳政令でチャラにしてもらえないですか。

一気が無理なら、例えば4年間掛けるとか、そうしたら年間10兆円程度でこれやっていけると思うんですね。いかがでしょう。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) この中小企業、新型コロナ、物価高騰等によって厳しい事業環境にある、そして、今後ゼロゼロ融資の返済も本格化していく、こうしたことに備えていかなければならない、これは御指摘のとおりだと思います。

そのために、まずは官民の金融機関に対して、返済猶予などに柔軟に対応すること、新規融資に対しても貸し渋りを行わないことなど要請を行っているところですが、新たに、債務の借換えの円滑化による返済開始時期の後ろ倒しや返済負担の軽減に加え、新たな資金需要にも対応できる新たな保証制度、これを創設するということを政府としては考えています。

しかし、それでもなお増大する債務に苦しむ事業者に対しては、債務圧縮や減免を含め再生支援を進めること、これは重要、必要になってくるかと思います。これについては、全国の中小企業活性化協議会を通じた取組を強化してまいりたいと思っています。

○山本太郎君 資料の⑱。政府はこの状態を改善する幾つかの支援を国会で説明しています、今もされましたけどね。そのときの議事録、ポイント、4つに分けました。

経産省、①について説明してください。

○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。

これまで政府といたしましては、官民の金融機関等に対して、事業者から債務の条件変更や借換え等の申出があった場合には、返済期間、また据置期間の長期の延長等を積極的に提案するなど、実情に応じて迅速かつ柔軟に対応すること等を繰り返し要請してございまして、その結果、条件変更の応諾率は約99%と、多くの事業者の申出が応じられているところでございます。

その上で、先日、11月28日に開催されました中小企業等の金融の円滑化に関する意見交換におきましても、西村大臣から各金融機関代表者に対し、事業者のニーズに応じたきめ細かな支援を徹底するよう改めて要請していただいたところでございます。

○山本太郎君 政府は要請するだけですよね、基本。金融機関への事前相談でこれ拒否されれば、申請さえできない。申請されたものだけを取り上げて、99%やってどや顔しているんですよ、いつも答弁で。

②の説明、お願いします。

○政府参考人(小林浩史君) 日本公庫による低利融資の拡充という点でございますが、コロナ禍において、日本公庫は、当初3年間、通常の金利よりも0・9%引き下げる低利融資を実施してきておりますが、本年9月に策定いたしました中小企業活性化パッケージNEXTを踏まえ、本年3月末までこれを継続するほか、貸付限度額3億円を4億円へと引き上げることで追加の資金ニーズにも対応できるようにしたところでございます。

○山本太郎君 返済困難に陥っている事業者が公庫からお金借りられるかな。借りたとしても、すぐに利子発生しますね。首が絞まる。問題何か分かっていらっしゃいますかってことです。

③の説明、お願いします。

○政府参考人(小林浩史君) 借換え保証の創設ということでございます。今後、民間ゼロゼロ融資の返済本格化を迎える中小企業を支えることが重要ということで、この借換えにより返済期間を長期化することで都度の返済負担の軽減を図っていくこととしております。

そのため、今回の経済対策を踏まえ、借換えの円滑化を図るとともに、新たな資金需要にも対応できる保証制度を創設するということで、低い保証料で100%保証の融資は100%保証で借換えできる制度を検討しているところでございます。

○山本太郎君 まあ、金融機関と再建計画作るって、かなりハードル高いと思うんですよ。しかも、無利子にならないんですよね。無条件で借換え、無利子の継続というものがなければ、当然これ、倒産待ったなしになっていくんじゃないの。

④、説明お願いします。

○政府参考人(小林浩史君) 4つ目は、中小企業活性化協議会の支援充実ということでございます。

全国47都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会を経営改善支援センターと統合いたしまして、収益力改善、事業再生、再チャレンジを一元的に支援する組織として中小企業活性化協議会を本年4月に設置したところでございます。

増大する債務に苦しむ事業者に対して、中小企業活性化協議会による個別の事案に応じた再生支援が円滑に進むよう取り組むこととしておりまして、飲食業・宿泊業支援専門窓口の設置、信用保証協会との連携強化に加えまして、再生支援制度の活用事例集の作成などを通じて同協議会の一層の強化に取り組んでまいります。

また、1つ、大変恐縮でございますが、先ほど答弁の中で、日本公庫の低利融資の拡充という点について、私、本年3月までと申し上げてしまいましたが、これ、来年3月までの間違いでございます。訂正しておわびいたします。

○委員長(末松信介君) はい、了解しました。

○山本太郎君 資金繰り支援でのお話じゃないですね、今のは。計画を作る中で減免が認められるかもというお話。これ、もうちょっと本気で救う策ってやっていった方がいいんじゃないかなと思うんです。

コロナ関連融資で、低利融資とゼロゼロ融資の利子補給、合わせて幾らですか。

○政府参考人(小林浩史君) コロナ関連低利融資の利子補給への支出ということでございます。

まず、日本公庫等の政府系金融機関が実施しております低利融資は、日本公庫等への出資で財務基盤を強化することで貸出金利を引き下げておりまして、令和元年度から3年度までに約5・7兆円を出資しております。

加えて、本年9月まで実施してまいりました当初3年間の実質無利子化のため、令和3年度までに約1200億円を執行しております。

また、民間金融機関においても、昨年3月末まで実施した民間ゼロゼロ融資における実質無利子化のため、令和3年度までに約2800億円を執行しております。

なお、民間金融機関によるゼロゼロ融資については、3年分一括ではなく毎年利子補給をしていく仕組みでございますので、今後も利子補給が行われることで継続的な執行が見込まれているところでございます。

○山本太郎君 まあ何にしても、数兆円規模の財政でここ数年は利子の引下げや無利子はできたと。だったら、あと何年かこの無利子、この利息ゼロで助けてほしいって話なんです。これ、十分に意味のある投資でしょって。

全額チャラが難しい、だったら百歩譲りますと、コロナ関連融資の無利子化、これ4年間継続、こういうことを、総理、決断していただけないですか。いかがでしょう。

○国務大臣(西村康稔君) いわゆるゼロゼロ融資、公庫による無利子無担保の融資につきましては、申請件数がもうコロナ前の平時と同程度になってきております。足下の資金需要の状況などを踏まえて、9月末に終了としたところであります。

その上で、先ほど来説明がありましたけれども、通常の金利よりも引き下げた、0・9%低い低利融資、来年3月末まで継続をすると。さらに、今回の経済対策を踏まえて新たに借換え保証制度を創設し、セーフティーネット貸付けを来年3月まで継続するということにしたところであります。

いずれにしても、中小企業の資金繰り、万全を期していきたいと考えております。

○山本太郎君 資料の⑲。政府はできるのにやらない、それには理由がある。コロナ関連融資の不良債権化は資本家にとってのビジネスチャンス。債権を投資等、投資対象の中心としたファンドを運営するキーストーン・パートナーズ社長は、バブル崩壊後よりも不良債権案件が多くなるのは確実と言う。

資料の⑳。ターゲットとなるのは、コロナ禍のマイナス影響により経済が弱体化した国にあって、割安感が強まっている企業や事業であり、日本企業もその対象に含まれているものと推測されると。

資料の㉑。日本国内で不良債権を対象とする投資事業に参入したペッパー・グループCEO。新型コロナは金融システムに大きな負荷を掛け、主に地銀で不良債権処理のニーズが高まると見ている。欧州ではコロナ禍で売上げが大幅に落ち込んだ旅行、宿泊関連の不良債権などが売却されており、日本でも同様の投資機会が増えるだろうと。

資料㉒。バーゲンセールは既に始まっていますと。長崎ハウステンボス、香港が拠点のファンド系企業に売却。西武、プリンスホテル、ゴルフ場など31の施設をシンガポールの投資ファンドに売却。

資料の㉓。買収を目的とした投資についての調査。2021年、ほかの年と比べて言えることは何でしょうか。

○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。

日本銀行が公表しております2021年の国際収支統計及び本邦対外資産負債残高、この統計資料によりますと、2021年の外国投資家による買収を目的とした対内直接投資、MアンドA型の投資、1兆9001億円ということで、それまでの年との比較では増えた形になってございます。

○山本太郎君 不良債権に、これ、不良債権処理に目を付けて外資系ファンドが買いたたくって、過去にもありましたよね。

資料の㉔。この顔にぴんときません。金のにおいがする場所に必ずいる人。

内閣府、この人、誰ですか。どのような役職を歴任されていますか。

○政府参考人(三浦聡君) お答えを申し上げます。

内閣府地方創生推進事務局の関係でございますと、国家戦略特区の関係ですが、スーパーシティ型国家戦略特別区域の区域指定に関する専門調査会の専門調査会委員、それから、「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会の座長、国家戦略特別区域諮問会議有識者議員を務めていただいたことがございます。

○政府参考人(三浦章豪君) 続きまして、産業競争力会議等について御説明申し上げます。

竹中平蔵氏は、産業競争力会議、産業競争力会議課題別会合、産業競争力会議実行実現点検会合の議員、産業競争力会議ワーキンググループ改革2020WG、産業競争力会議テーマ別会合立地競争力の強化、産業競争力会議分科会フォローアップ分科会の主査、産業競争力会議テーマ別会合産業の新陳代謝の促進、産業競争力会議テーマ別会合人材力強化・雇用制度改革、産業競争力会議テーマ別会合クリーン・経済的なエネルギー需給実現、産業競争力会議分科会雇用・人材分科会の担当を務められました。

また、未来投資会議の議員、構造改革徹底推進会合第4次産業革命会合の会長、成長戦略会議競争政策の在り方ワーキンググループ、スタートアップの育成の在り方に関するワーキンググループ、PPP/PFI等に関するワーキンググループの有識者、コンセッション等に関するワーキンググループの参加者を務められました。

○山本太郎君 本当はまだまだ続くようなぐらい、役職いっぱい抱えた方だったんですね。ありがとうございます。

2002年、竹中プラン、どのようなものでしたか。

○政府参考人(伊藤豊君) お答え申し上げます。

金融再生プログラムでございますが、2002年10月に作成されております。主要行の不良債権問題解決を通じた経済再生を図るべく、主要行の不良債権比率を2004年度末までに半分程度に低下させ、不良債権問題の正常化を図るとともに、構造改革を支えるより強固な金融システムの構築に取り組むことなどを目指したプログラムでございます。

○山本太郎君 資料の㉕。当時、報道では、政府が不良債権処理を強行したことで、外資を含むいわゆるハゲタカファンドに日本企業が買いたたかれ、再生できるはずの企業も売りさばかれたことを指摘している。

資料の㉖。小泉政権での不良債権処理、その影響はどんなもんでしょう。

○政府参考人(伊藤豊君) 不良債権処理を通じた不良債権比率の低下が銀行貸出しを増加させ、貸し渋りが解消されたことで設備投資が改善したことによる効果が金融再生プログラムにはあったというふうに承知しております。

上場企業倒産につきましては、2002年に過去最高の29件、2003年の19件、2004年11件、2005年の8件と、徐々に減少したというふうに承知をしております。

○山本太郎君 退職者も同じように減少していきましたっていう説明を本当はしてくれるはずだったんですけど、何でしょうか、この答弁。

最初に意図的に潰す企業は潰し切ると。事実上の首も切りまくれば、その後、数が少なくなっていくのは当たり前の話なんですね。

当時は、景気、これ輸出主導でしたと。2003年、量的緩和の拡大、大規模な円売り介入。2004年、円安、ブレーク・イーブン・インフレ率もプラスと。輸出で設備投資が伸びている影響を考えれば、その成長というのは竹中プランの成果とは言えないんですね。なのに、一定効果があったようなことを言っている。これ、どさくさで竹中万歳みたいな印象操作やめてくださいって話なんですよ。自ら命を絶った人もいる。多くの事業者や生活者が壊されたという事実は無視ですかってことです。

資料の㉗。なぜこのような政策進められたんですかって。ただの外圧を友情だと勘違いした。自民党をぶっ壊すどころか、日本をぶっ壊したという総理が主犯格だと思っています。

総理、資料の㉘。総理は、竹中プラン、これ間違えであったと、そう思われますか。いかがでしょう。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) この政策については、そのときの日本の経済社会の状況、国際情勢、様々な環境の中で適切な政策を判断していかなければならないということであります。その中で、かつて御指摘のような政策が行われた結果、様々お示しいただきましたような結果が生じたということであります。

その評価につきましては、今後、日本の経済の行方等を見た上で中長期的なこの目で政策を判断していかなければならないと思っています。

○山本太郎君 いや、もうこれ評価されていないと駄目なんですよ。

どうしてか。資料の㉙。コロナ禍、竹中プランの手口に再び注目が集まっている。この7月、金融機関から不良債権を買い取るファンドを設立、ニューホライズンキャピタルの会長、再生ファンドへの債権譲渡は不良債権削減策として、金融再生プログラム、竹中プランの際に重宝された手段だ、コロナ禍による過剰債務対応策として再生ファンドの役割は再び見直されていると。

これ、民間が勝手にやっているから知らないよという話じゃない。だって、政府も官民ファンドを使って進めようとしているでしょう。

REVICって何ですか。

○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。

地域経済活性化支援機構、REVICは、地域金融機関などと連携しつつ、事業再生やファンド事業業務等を通じまして地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目的とした時限の組織でありまして、ハンズオン支援を行うことを特徴としております。

新型コロナ等の影響を受けた事業者支援を行うため、令和2年6月に法改正を行いまして支援・出資決定期限を五年間延長いたしまして、現在、新型コロナ等の影響により経営環境が悪化した事業者に対しまして、事業再生の枠組みを活用した支援や地域金融機関と連携したファンドを通じた資本性資金の供給等を進めているところでございます。

○山本太郎君 再生支援の中で不良債権処理進めて、経営陣の交代、人員削減、事業を切り離した上でスポンサー企業に譲渡なども行ってきているのがREVICだと。

資料の㉚。自民党の金融調査会も政府に対して、これ、REVICの資金調達に更なる政府保証を付けろということを言っているんですね。これ、政府もこれ対策案に盛り込み済みと。これ、小泉・竹中イズム、今も自民党に引き継がれているということですか。

総理、またハゲタカの餌やりやめてほしいんです。そんなつもり毛頭ないというなら、コロナ関連融資利息ゼロ、4年間延長してください。無理だったら2年でもいいです。いかがでしょう。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 経済における新陳代謝という考え方は1つの重要な考え方でありますが、具体的な政策の適用につきましては、今後状況を見ながら政府として責任を持って判断をしていきたいと思います。

○山本太郎君 あのね、景気が悪いときとか不安定なときには新陳代謝を進めちゃ駄目なんです。

○委員長(末松信介君) 申合せの時間が来ております。

○山本太郎君 絶対にこういうことは許されないということで、終わります。

2022.12.1 予算委員会「ロスジェネと竹中とハゲタカファンドと」

2022年12月04日

○山本太郎君 れいわ新選組代表の山本太郎です。

C型肝炎特措法の前文では、人道的観点から、早急に感染被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済しなければならないとの理念が掲げられています。一方で、国会は救済されるべき人々を見捨てていませんか。

本改正案を策定するに当たり、カルテのない被害者、原告の要望を取り入れるよう発議者から提案ありましたか。聞かせてください。

○衆議院法制局参事(石原隆史君) お答え申し上げます。

お尋ねいただきました点は、議員立法の立案作業の過程における、依頼者である議員とのやり取りの内容に関するものであり、依頼議員の御意向を踏まえて立案を補佐するという私どもの職責上、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。

○山本太郎君 本件の成立は2008年、本案の成立は2008年、その後、2度改正が行われ、これまでに付された附帯決議は3つです。

過去3つの附帯決議のうち、これまで改正案の条文にその附帯決議の内容が反映されたものはありますか。それは何でしょうか。

○衆議院法制局参事(石原隆史君) お答え申し上げます。

私ども衆議院法制局は、その都度、依頼者である議員の御意向を踏まえて立案の補佐をすることを職責としております。したがって、過去の法案について付された附帯決議等の内容との関係をお答えすることは、私どもの職責上困難であると存じます。

○山本太郎君 これじゃ質疑になりませんよね。

なぜ法案に対してちゃんと答弁してもらえないのか、この委員会をネットで御覧になっている中学生でも理解できるように説明したいと思います。

国会に提出される法案は2種類、内閣提出の閣法と議員が作った議員立法。

大臣、C型肝炎特措法は閣法でしょうか、それとも議員立法でしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 議員立法と承知しています。

○山本太郎君 議員が作った法律案に対して質問をする場合、その答弁に立つのは主にそれを作った国会議員です。

先ほどC型肝炎特措法改正の採決が行われ成立しましたが、その際、その法案に対する質疑、法案審議は行われませんでした。なぜ法案審議ができなかったのか。

今私が行っている質疑は一般質疑です。一般質疑は、質問に立つ議員の関心がある問題について質問ができる立て付けになっている。でも、私が質問したいのはC型肝炎特措法改正についてです。国の不作為により多くの被害を生み出した薬害、その被害者の大幅救済を行えるよう今回の改正でなぜ進めなかったのか提案、発議をした議員に直接問いたかったんです。でも、法案審議はなし、一般質疑という形では質疑をさせるということになった。一般質疑では、私が答弁を求める相手は政府になってしまう。でも、本当に話を聞きたいのはC型肝炎特措法の改正に関わった議員たちなんです。

これまで2回も改正されているが、改正の中身はほぼ期間延長のみ。救えていない被害者を何とかする改正ではないからこそ、ややこしい答弁の場には立ちたくない、立たせたくない、全会一致で法案審議もせずに成立させてしまいたい、それが駄目なら法案審議はなしでという国会議員同士のそんたく以外に採決前に質疑を持たなかった理由あるんでしょうか。本会議、国会のスケジュール、そういう話にはなっているけれども、本質はそこではありません。

与野党を超えてテーブルの下でぬるっと手をつなぐこと、その最大の害悪を被害者が被るのはおかしくないですか。C型肝炎特措法で救済された被害者は10%程度。救済されない残りの90%の人々は、政治による怠慢と傲慢で切り捨てられるんでしょうか。一縷の望みを懸けて政治に期待を抱いて、今日という日を何とか生きる被害者が政治に裏切られる、私はそのような現場を今見ているような気がします。

まずは一歩踏み出さなきゃ、政治で賛同を求めるときによく使われる言葉。でも、法案が通った後は最初の一歩から歩みはほぼ止まったまま、これも政治ではよくあること。しかし、国の不作為によって被害をもたらされた人々は、永田町の非常識に納得しようがありません。附帯決議って何なんでしょうか。ただの飾りでしょうか。当初の理念、目的は忘れられ、達成されないのでしょうか。改正のたびに議論し、被害者全員を救済するという気概、国会は諦めたのでしょうか。

ただ一つだけ希望はあります。この場に立たせてくださった委員長、そして筆頭理事、そして理事、委員の皆さんの存在です。私がこのような発言をするだろうということが分かった上で、修正案の提出と質疑も認めてくださった。様々なしがらみがある中でも被害者救済はやるべきだという皆さんの強いお気持ちが根底にあるからこそだと私は信じたい。修正案も受け付けず、質疑もやらないよという判断もできましたよね。でも、それを行わなかったのは、良識の府、熟議の府の先輩方のお気持ちに違いありません。

法の施行から約15年、救済率は約10%。そもそも被害者認定の在り方がおかしい。政府には被害者の救済を絞りたいという意思があるのではないかと疑いたくなる。この先、被害認定される患者数が大幅に増えることは期待できません。C型肝炎訴訟の提訴される数は、一番多い平成20年度で1210件、直近の令和4年度は41件、その減少率は96.6%。ハードル高過ぎて、カルテとかいろんな問題あり過ぎて、もう無理だと思っちゃうんですよね。

国は、カルテ等の医療書面又は医療関係者等の証人尋問による証明を要求している。医師法でカルテの保存期間は5年、フィブリノゲンの製剤多用期間は昭和40年代から50年代であるため、既に医療記録が破棄されている可能性が高い。また、医療関係者の証言にしても、20年から40年前の特定の患者について具体的な記憶を期待するのは困難ですよ。閣僚とか与党議員に至っては数年前の記憶ですら、官僚では数か月前という人もいましたよ、記憶にないと発言される方々も大勢いらっしゃるじゃないですか。数10年前の具体的な記憶を被害者に求める、立証させるのは合理的ではありません。実際、カルテがないC型肝炎訴訟の原告は766名に達しましたが、これまでC型肝炎特別措置法によって救済されたのは僅か80人。

被害者の声です。公表されたフィブリノゲン製剤納入機関には私が出産した病院の名前がありましたが、カルテの保存期限5年をはるかに超えていました。公表時期は悪意としか捉えられませんでした。カルテがない、カルテがない、カルテがない、どこを問い合わせても私の過去は全て抹消されていました。

ほかにも、都合の悪いことを隠蔽し、もっともっと早い段階で全て公表すべき責任を怠り、その結果、私たちの過去は抹消されてしまいました。それでもなお証拠を出せというスタンスを崩さない被告、国と製薬会社には強く抗議したい。危険と知りながら売り続けた薬でたくさんの人間の命を奪っても患者の方で証拠を出せという対応は、決して許すことはできない。

米国FDAは、1977年、昭和52年12月、フィブリノゲン製剤の承認を取り消し、その販売なども禁止。これを日本はいつまで使い続けましたか。血液製剤を安全にするためには、混入したC型肝炎ウイルスの感染力を奪わなければならないといいます。日本では、1994年まで、感染力を奪う処理がないままフィブリノゲン製剤を使用していたそうです。

C型肝炎特措法の条文中に、一定の要件があれば投与の事実について推定できる規定を設ける必要があります。カルテがなくても、治療を受けた病院にフィブリノゲン製剤が納入されていた実績がある以上、出産時、手術時に大量出血があったことを母子手帳などに記載してある、又は本人、家族などの証言により多量出血の事実があり、同製剤の使用が推認できる症状であった場合は投与の事実があったものと推定されるべきです。そして、訴訟によらず国との和解を成立させる法制度が必要です。

今回あっさりと否決された私たちの修正案、賛成してくださった方もいらっしゃいました。けれども、あっさりと否決された。今申し上げたようなことを検討に加えるという最低限の修正を、ここにいらっしゃる力のある先生方、この国に生きる人々を思う先生方に実現していただきたいんです。被害者を救えるのは、心あるここにいらっしゃる先輩方をおいてほかにありません。

2022.12.8 厚生労働委員会「国会の怠慢と傲慢(C型肝炎特措法改正)」

2022年12月15日

つまり、アメリカでは自由の恵沢の系譜に連なるプライバシー哲学に立ち、政府から個人の「自由」を護るためにプライバシー権が発展してきた。これに対し、ヨーロッパではかつての個人情報を悪用した暗い過去の反省から人間の「尊厳」を保障するため、プライバシー権を確立してきた。このようなプライバシーの哲学の違いは現実のビジネスにおいて衝突を見せてきた。

EUでは個人情報保護の水準が十分とみなされない限り、EU域内から第三国への個人情報の移転を禁じている。グローバルビジネスにおいて、社員情報や顧客情報をEUから日本に移転することが制限されているのである。2015年10月6日、EU司法裁判所は、アメリカとの間で個人情報の移転を認めた協定を無効とする判決を下すなど、これまで以上に厳しい態度を示してきた。

これに対し、アメリカはTPP(環太平洋経済連携協定)を通じて、個人情報を自国に保全することを義務づける「データ・ローカライゼーション」を禁止するという対抗策にでた。アメリカが抱えるICT産業の促進と個人情報を各人が自由に取引できる環境整備の現れである。プライバシーの哲学の違いは現実のビジネスにおいて緊張関係をもたらした。(図4)大西洋岸でのデジタル津波はいずれ太平洋岸にも到達することになるであろう。

日本のプライバシー哲学を考える時が来た

マイナンバー制度の利便性の側面のみを強調し、クレジットカード機能の追加、カジノ入館規制、オリンピック会場入館規制などにも個人番号カードの利用が検討されてきた。しかし、正確な税の徴収と社会保障の給付という当初の公平公正な社会の実現とは直接関係しない項目にまでマイナンバー制度を拡大することには慎重でなければならない。

さらに、国の財政の立て直しのために、そして公平公正な社会の実現のためにマイナンバー制度を導入したというのであれば、投じた予算以上のメリットを国民に提示することも必要である。マイナンバー制度は運用される前の段階でオリンピックスタジアム建設費並みの2000億円以上もの予算が投じられている。また、住基カードを引き合いに出せば、約666万枚(国民の約5.2%)しか交付されてこなかったし、住基ネットの費用便益は明らかにされていない。マイナンバーがもたらす国民へのメリットも冷静に考察する必要がある。

マイナンバー制度施行直前の2015年9月には任意ではあるものの預金口座、予防接種履歴、そしてメタボ検診情報にまで拡大する法改正が行われた。法律の附則には「特定個人情報の提供の範囲を拡大」や「民間における活用を視野に入れて」といった文言が入っており、今後の検討課題となっている。筆者は、今後も日本でプライバシー権の理念がないままの状態が続けば、マイナンバー制度が際限なく拡大し、いつか悪用され、医療情報や所得情報が売買されてしまうような日が来てしまうのではないか、という危惧を抱いている。

守るべきプライバシーの権利がはっきりしないからこそ、このようなマイナンバーの利用拡大の政策が次々と出てきたのではないだろうか。仮に守るべきプライバシー権の範囲が確定されていれば、マイナンバーを利活用できる範囲もおのずと決まってくる。漠然としたプライバシーへの不安を国民の間からもなくすためにも、マイナンバー制度の運用を機に、日本におけるプライバシー権の哲学を考えていくべきではなかろうか。

プライバシーというものは事後的に回復できる権利ではない。プライバシーに楽観的な人もいざ自分が個人情報により差別的取扱いを受けることとなれば、態度を改めるだろう。しかし、気づいた時にプライバシーが失われていてもそれを取り戻すことはできない。欧米の哲学を手掛かりとして、日本なりのプライバシーの哲学を求めつつ、今後のマイナンバー制度の運用を注視していきたい。

マイナンバー制度をきっかけに日本のプライバシーを考える――アメリカとヨーロッパとの比較

宮下紘 憲法・情報法

【1】保険証廃止は「国民皆保険制度」の崩壊につながります #「保険証廃止」やめて、「いつでも、どこでも、誰でもかかれる安心の医療」を守りましょう。

マイナポイントでマイナンバーカードの普及は7割(69%)ですが、マイナ保険証機能を紐付けした方は、全体の62%(デジタル庁 政策データダッシュボード(ベータ版)|デジタル庁 (digital.go.jp))に過ぎず、いまの保険証(紙)で医療にかかることを望む国民は3分の2を超える多数です。それにも関わらず、政府はマイナ保険証を持たない国民に資格確認書を発行すると言っています。

マイナンバーカードに、国民の血税をどこまでつぎ込むつもりなのか?と批判があがっています。いまの保険証(紙)で不都合ありません。いまの保険証をそのまま残せば資格確認書を作る必要はありません。「資格確認書は保険証と同じ(2月24日加藤厚労相閣議後会見)」ならば、資格確認書は意味がなく、これ以上の税金の無駄使いの必要もありません。無理に資格確認書を保険証(紙)の代わりにすれば、保険者や自治体、医療機関は大混乱します。

<国民・患者の声>

「現在の健康保険証と同じなのに、なんで資格確認書を何で作るの?いらん経費だよね?健康保険証があるのに無効にする訳?財源が無いと言う割には経費掛け過ぎるくらい掛けてません?理解できない!」

<マイナ保険証は>

① 個人情報ろうえい防止に対策なしの見切り発車、暗証番号ごと紛失したら大変

② 機器不具合4割、災害停電時を想定外

③ 銀行口座が本人の同意なく、自動登録される

<資格確認書は>

不便で合理性のないイヤがらせ、資格確認書なければ10割負担

① 有効期間が1年に短縮(これまで2年間)

② 申請方式で自己責任(これまでは保険者責任で期限切れ前に郵送、法律で保護)

③ 今年4月から医療の受診料が値上げ(保険証(紙)だけペナルティ)誰得?マイナ保険証ない人向け「資格確認書」 本人申請が必須で有効期限は最長1年、自動更新は未定:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

資格確認書は不便です。マイナンバーカードを持たない事で、不利益にされては困ります。高齢者や障がい者、自分で申請できない市民は医療にかかりにくくなり、命が危険にさらされます。

【国民のすべてのみなさんに呼びかけます】

<マイナンバーカードもたない方>

●マイナ保険証所持者は国民の4割に満たない数です。マイナ保険証(マイナンバーカード)強制に反対し、保険証で安心してかかれる医療を守りましょう。

●マイナンバーカードは、持たずに保険証(紙)を使いましょう。

<マイナンバーカードを作った方で、マイナ保険証でない方>

●保険証(紙)を使いましょう。

●情報ろうえいのリスクが高まります。危険な紐づけはやめましょう。

<マイナンバーカードを作った方で、マイナ保険証を紐付けた方>

●マイナ保険証(マイナンバーカード)は返納できます。保険証(紙)を使いましょう。

●マイナ保険証(マイナンバーカード)は暗証番号と合わせて紛失すると第3者に情報が盗まれ、悪用される可能性があります。

【私たちは、要求します】

<1> これ以上の税金の無駄使いは、やめてください。保険証(紙)と資格確認書が同じなら、保険証(紙)を、いまのまま残せば問題は解決できます。

<2> 不便な資格確認書の発行をやめてください。有効期間はこれまでどおり2年で短縮しないでください。申請で自己責任にしないで、保険者責任の法律改悪は中止してください。

【2】マイナンバーカードは法律上も「任意」で、強制は出来ない

<日本弁護士連合会は、法律常任委、個人情報ろうえい対策を政府に要求しています>

日本弁護士連合会は、マイナンバーカードの危険性と取り扱いについて、政府に対して警告を発しています(日本弁護士連合会:「マイナ保険証」取得の事実上の強制に反対する会長声明 (nichibenren.or.jp) 「従来型保険証の原則廃止、診療報酬の見直し、高額のポイント付与の一連の政策は、当連合会が意見書において危惧し警鐘を鳴らした問題」であり「「国民皆保険制度」を採用する我が国では、全国民に対してマイナンバーカードの取得を強制」であり、「番号法の申請主義(任意取得の原則)に反し、マイナンバーカードの取得を事実上強制」になるとしています。さらに #顔認証リスク にも触れ「マイナ保険証については、その利用時に顔認証システムの利用を事実上強制」と見直しを求めています。

<公的給付金等の受取口座の自動ひも付け マイナンバー改悪法案で>

公的給付金等で利用された銀行口座は、政府が決めた一定期間を経過後は本人同意がない場合でも自動登録可能されます。「不同意」とチェックして返送しないと「同意」と見なすとが発表されています。マイナンバーカードが任意なのに、銀行口座まで同意なく自動登録する法律改悪でエスカレートしています。

【私たちは、要求します】

<3>情報ろうえい対策を法律で定めてください。政府機関の個人情報の扱いは、これまで通り3分野に限定してください(税、社会保障、災害時)

<4>マイナンバーカードに本人同意なく銀行口座自動登録はやめてください。

#保険証廃止やめて !税金の無駄使い資格確認書発行は必要ありません。マイナンバーカードの強制で差別・不平等を押し付けないでください

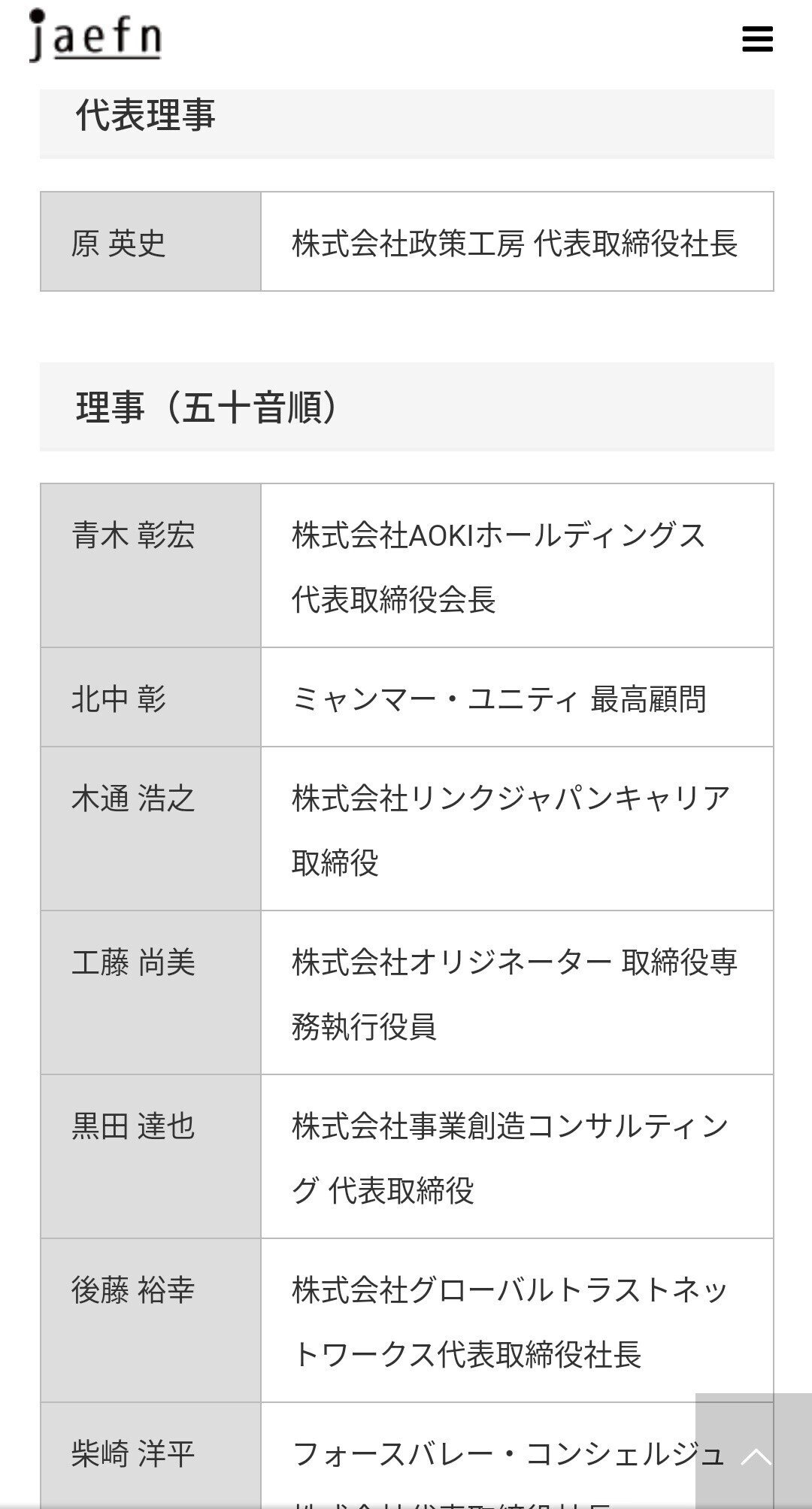

①国家戦略特区は色んな人や団体と繋がってますねぇ…

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

なるほどなるほど…

スレ建てして少し見ていってみようっと😃 pic.twitter.com/CTuYeyxQqW

②NPO法人万年野党っていう団体があるんだぁhttps://t.co/MQdkYRg0Ww pic.twitter.com/OwPp2SDBWA

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

③一般社団法人外国人雇用協議会っていう団体があるんだぁhttps://t.co/bGXi30CYp0 pic.twitter.com/k3lPlhPo7h

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

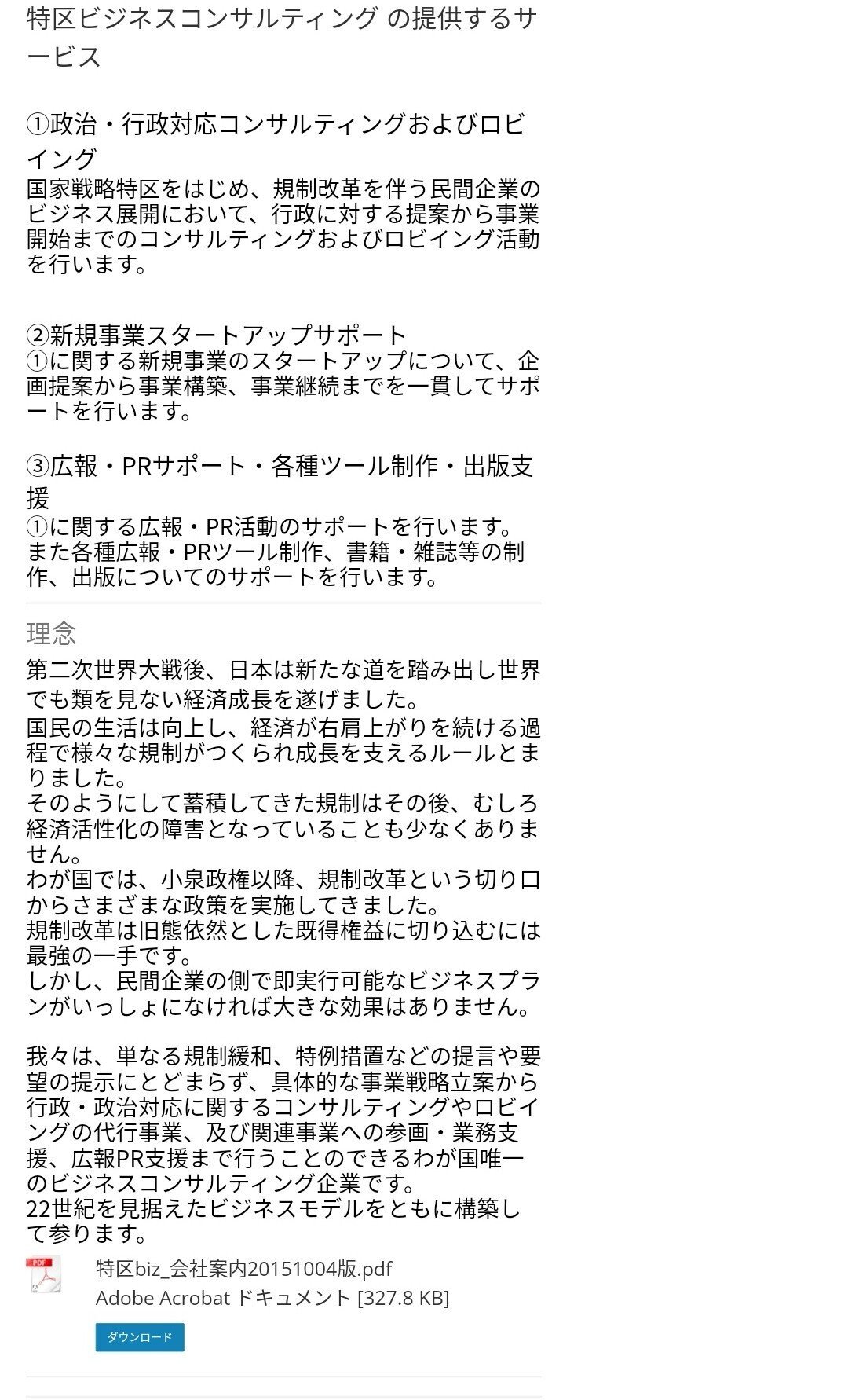

④株式会社政策工房って会社があるんだぁhttps://t.co/GsQxGqZuXu pic.twitter.com/Ls4dvzqXpO

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

⑤株式会社特区ビジネスコンサルティングっていう会社があるんだぁhttps://t.co/aHZjeTwIWq pic.twitter.com/6Bj3ntPAcT

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

⑥大阪市の特別顧問かぁhttps://t.co/DZ2yUajlrE pic.twitter.com/OkxGcjwgGC

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

⑦政府の未来投資会議かぁ pic.twitter.com/fVmcmsPpKb

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

⑧政府の成長戦略会議かぁ pic.twitter.com/6KIAFmLM0u

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

⑨土日夜間会議改革かぁ…

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

HPが見つからず、フェイスブックくらいしかなかったからよく分からないなぁ… pic.twitter.com/4d5MTVPK9H

⑩地方議会を変える国民会議かぁhttps://t.co/YSMIetgLXZhttps://t.co/ho9xSQVuZX pic.twitter.com/TK0xvKcWhu

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 3, 2020

⑪地方議会NEWSですかぁhttps://t.co/kNHUJYX8sE

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) February 20, 2021

⑫維新政治塾かぁ

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) February 20, 2021

見たことある名前が沢山ありますねぇ

不思議ですねぇhttps://t.co/Tplo8GpuXy

⑬以前の大阪市の特別顧問、参与かぁhttps://t.co/0SRzNpFCLQ

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) February 20, 2021

⑭ ②と④って、同じ住所なんだぁhttps://t.co/YoB5FGs5lb

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) February 20, 2021

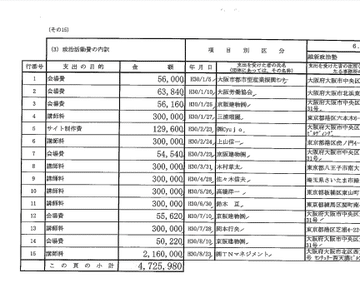

⑮土日夜間改革会議の収支報告書かぁ

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) February 20, 2021

また似たような名前がいる気がするなぁhttps://t.co/a87t5kRoGY

⑯政策工房と特区ビジネスコンサル

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) February 20, 2021

政策工房と外国人雇用協議会は住所が同じなんだぁhttps://t.co/iWPqO0h8NF

⑰都構想を試算した作成者かぁhttps://t.co/qrG4ziLGg6

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) February 20, 2021

⑱丸新商事って会社があるんだぁ

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) February 20, 2021

色んな人が講演にきてるんだぁhttps://t.co/QKkoZO2fdG

⑲第一回 国家戦略特区諮問会議かぁ pic.twitter.com/lWPLq9velU

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) May 26, 2021

⑳万年野党のに代表者がオリックスの宮内義彦かぁ

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) July 20, 2021

電話番号が政策工房と同じかぁ

特区ビジネスコンサルティングにも関与なのかぁhttps://t.co/bYXTdwkwl6

㉑三浦瑠璃さんも竹中平蔵さんと橋下徹さんと仲良しなのかぁ pic.twitter.com/lxF9UFuXfU

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) August 27, 2021

㉒維新の公募委員会委員長に、竹中平蔵さんかぁ…

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) September 3, 2021

堺屋太一、上山信一さんもそうなんですねぇ…

維新八策を作ったのは、竹中平蔵さんと古賀茂明さんも関わってるんですねぇ

このスレに出てくる団体の人達、どれだけ出てくるんですかねぇ pic.twitter.com/0ysk1kYZqN

㉓古賀茂明さんは、維新政治塾の講師なんだぁ、元大阪府市特別顧問、維新のブレーンなんですねぇ

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 12, 2021

※https://t.co/zefpICi3Sf pic.twitter.com/jfw3LvT9ZE

㉔維新のブレーンは、自民党にもメディアにもガッチリ入り込んでますもんね。

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 12, 2021

国家戦略特区等の政府の諮問会議に出入りしてたり、政治家のブレーンになっていたり…

古賀茂明さんも竹中平蔵さんと同じ様に、維新のブレーンのお一人なんですかぁ。

※https://t.co/nBkzXdbqtr pic.twitter.com/JqySTWx2MN

㉕新自由主義からの転換を訴えていた総理の

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 12, 2021

【デジタル田園都市国家構想実現会議】

構成員に…

新自由主義の象徴、パソナ会長の竹中平蔵

水道民営化を進めるヴェオリア社長の野田由美子

郵政社長の増田寛也

ですかぁ pic.twitter.com/zBORrCmnAG

㉖スーパーシティ構想の実現に向けた有識者懇談会ですかぁ pic.twitter.com/dZ9kED8fpI

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 16, 2021

㉗維新政治塾かぁ

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 16, 2021

橋下徹さんも、創始者として、色んな所から講演料もらえる安定感

講師は、歴代の大阪市特別顧問、政策工房、外国人雇用協議会、万年野党でお馴染みの人達が多いんですねhttps://t.co/tAYp0UmgF7 pic.twitter.com/AOhItzK8GZ

㉘オリックスの宮内義彦かぁ

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 19, 2021

経団連の元副議長

竹中平蔵や高橋洋一と同じ団体の

外国人雇用協議会

万年野党理事長

規制緩和、規制改革してきた側なんだぁ

派遣解禁って、完全に労働者のコストカットして利益拡大したい資本家の考え方で竹中さんと同じ考え方なんてすねぇhttps://t.co/mJ6MQzPqiX pic.twitter.com/a231lMq8fV

㉙野田由美子かぁ

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 21, 2021

政府のデジタル田園都市国家構想構想会議にメンバー入りですかぁ

・ベネッセ代表取締役

・出光興産社外取締役

・経済同友会行政改革委員会委員長

・経団連審議員会副議長

・水道民営化のヴェオリア代表取締役会長https://t.co/F2OWNa8Je2

・ゲンダイ記事https://t.co/gUpecztDNW pic.twitter.com/a0PCtFNZtB

㉚女性版竹中平蔵と名高い、ヴェオリア野田由美子氏の経歴で、PPP、民営化推進

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 21, 2021

水道民営化を一手に推し進めるのは何故か、水道民営化がどういう事なのか、ヴェオリアウォーターが世界で何をしてきたのか

そのあたりはこちらのスレッドを御覧になって下さいhttps://t.co/RFKzR17B7g

ココにケケ族が一同に介してますよhttps://t.co/7CLLTv0mOj

— 🔞慟哭のゲスキング🤢🦗❌ (@bhcpink) November 21, 2021

やばい巣窟ですね…ここ…😭

— ツェリ子🐆🇦🇷🧡 (@huit8elimi250v) November 21, 2021

多分政府の政策が殆どここ発だからここチェックするだけで事足りる、、、

— 🔞慟哭のゲスキング🤢🦗❌ (@bhcpink) November 21, 2021

ギョッとした高市氏の答弁

さて、ここまで様々な見立てを紹介してきたが、重要なのは安倍政権のメディアへの圧力はすでに公にあったという事実である。たとえば高市氏は既にこんな答弁をしていた。

〈 ・政治的公平についてひとつの番組だけを見て判断する場合があると答弁(2015年)

・政治的公平を欠く放送を繰り返せば電波停止を命じる可能性に言及(2016年)〉

権力者(放送事業の担当大臣)がテレビ局の電波停止をちらつかせていたのだ。言わばこの時点で「底が丸見えの沼」をわざわざ見せつけていたのである。今回の文書はその沼でどんな魚が暴れていたのかが見えた。その魚は小物かもしれないが、問題なのはとっくに底が丸見えなほう(本体)である。

たとえば当時の高市氏の一連の発言にはギョッとしたが、もっとギョッとしたのはテレビ局が意外と騒がなかったこと。つまり高市氏の言葉が効いているからか。

政府が番組の中身に口を出し始めると…

《それにしても気になるのは、政府が番組内容を「判断する」という言葉を平然と国会で口にしていることだ。》(朝日新聞のコラム3月8日、田玉恵美)

そう、これこれ。脅しのような言説が国会だけでなく平然と一般に流通しているのが本当に不思議だ。

《政府が番組の中身に口を出し始めると、結局今回のように個々の番組の是非まで政府が判断するという話になり、事実上の検閲に近づいてしまう。》(同前)

高市氏が辞める辞めないという問題もいいけど、こんな当たり前の現実にもっとギョッとしていくべきでは?

忘れていたのに、みんなが思い出してしまった「高市“停波”大臣」のこと 碓井広義メディア文化評論家 3/8(水) 18:49

安倍首相、電波停止「民主党政権で同じ答弁」 2016/2/15 17:43

民主党政権が「電波止めるゾ」と恫喝したのをお忘れか 2月13日 2016/2/13 05:04産経新聞

民主党政権が「電波止めるゾ」と恫喝したのをお忘れか 2月13日 2016/2/13 05:04産経新聞

新聞やテレビがよく指摘される問題の一つが、対象によって適用する基準を変える二重基準の手法だ。同じことをしても、Aならば問題視せず、Bだったら危険視したり、激しく非難したりする。業界の悪癖である。

▼高市早苗総務相が、放送事業者が政治的公平性を欠く放送を繰り返した場合、電波停止を命じる可能性に言及したことで、野党や一部報道機関からの批判にさらされている。「事業者を萎縮させる」「メディアへの圧力だ」「憲法に抵触する」などと仰々しい。

▼「(高市氏は)法令について従来通りの一般論を答えた」。安倍晋三首相はこう述べたが、野党はさらに追及する構えだ。10日の衆院予算委員会では、民主党の大串博志氏が「電波停止を否定しないのか」と安倍首相に詰め寄っていたが、それでは民主党政権時代はどうだったか。

▼「放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」。これは高市氏の発言ではない。菅直人内閣時代の平成22年11月、平岡秀夫総務副大臣(当時)が参院総務委で「番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるか」と問われた際の答弁である。

「そんなことをやっていると電波を止めるよ。政府は電波を止めることもできる」。民主党政権では、気にくわない報道をしたテレビ各社の記者に対し、露骨に恫喝(どうかつ)した幹事長もいた。当時は特段反応せず、安倍政権ではことさら大騒ぎするのでは、野党もマスコミもご都合主義が過ぎよう。

▼ゲーテは言う。「正直であることを私は約束できる。しかし不偏不党であることは約束できない」。報道も国会質問も、完全に党派性と無縁であることは難しい。せめて事実には正直に向き合いたい。

民主党政権が「電波止めるゾ」と恫喝したのをお忘れか 2月13日

2016/2/13 05:04

アメリカには第三の独立機関がある ~日本は国が認可して局もそちらを気にする関係になってしまっている

鈴木)アメリカなどは、基本的に第三者の独立機関がありますが、日本の場合は完全に国が認可して、何となく局側もそちら側を気にしてしまう関係になってしまっています。そのような状態で、いい番組などつくれないではないですか。

放送法とは何なのか、国はどこまで介入していいのか、放送の自由とは何なのかを整理する機会にするべき

鈴木)放送法とは何なのか、局側が番組をつくるときの覚悟や思いは何なのか。そして国はどこまで介入していいのか、あるいは放送の自由があるのだから介入してはいけないのか。これらを整理する機会にしないといけないと思います。

飯田)おっしゃる通りですね。特に政治的公平性を突き詰めていくと、選挙の直前に各党同じ時間ごと、2分であれば2分で、10政党があったら20分で1コーナーがすべて潰れてしまうようなことになってしまう。

鈴木)さらに酷い場合は、全員30秒のバストショットで「いいところだけを言う」というような。それはもう広報ですよね。番組とは言えません。

アメリカでは撤廃されている放送法第4条