#ソシャゲひとり語り「パンドランド」

どうも、死に急ぐ生命の果実です。

今回は #ソシャゲひとり語り と題して。

遊んでいるソシャゲや気になったソシャゲをレビューがてら紹介するという記事です。

今回の題材は、株式会社ゲームフリーク企画・監修、株式会社ワンダープラネット開発の「パンドランド」というタイトル。

ざっくり以下のような内容でお話していきたいと思います。

はじめに

この記事は予言の書である。

概要

概要はサクッと公式サイトから。

・公開日:2024/6/24。

・ジャンル:カジュアル海洋冒険譚RPG。

・基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

探して、集めて、大冒険!

未開の地が広がる「パンドランド」と呼ばれる世界を舞台に、探検隊の隊長となって伝説のお宝を探す旅に出るカジュアル海洋冒険譚RPG!

世界中を巡って仲間と出会ったり、お宝を探したり、あなたの発見を共有して交流を広げよう!

ゲーム内容

とはいっても、公開からまだ一日。

すべての要素を遊び終わったわけではないので、ざっくりと把握しているところをメモ代わりに記載していくことにする。

イントロダクション

ゲームの導入に関しては、電撃オンラインの先行レビューが詳しいのでリンクをはる。

https://dengekionline.com/article/202406/7806

※

ところでリンクを「はる」の漢字ってなにが正しいんだろうね。

「張る」?「貼る」?

―とは言っても、リンクをはって終わりでは不誠実というものだろう。

リンク先にいかなくても大丈夫なように、概要をこちらで紹介しておく。

とある時代のとある場所。

三人の冒険家らしき人物が話をしている。

どうやら伝説のお宝である「パンドラのハコ」というものを探しているらしい。

そのままチュートリアルが始まり、その終盤で件の「パンドラのハコ」はあっさりと姿を現す。

パンドラのハコが開くと、あたりは眩い光で包まれる……

それをきっかけに、世界中で光り輝く「お宝」が発見されるようになる。

世界中で見つかるお宝を探すために、世界は探検家で活気づくように。

プレイヤーもその探検家のひとりとなって、お宝を探すために探検にでるのであった……

という具合らしい。

導入はこれだけで、あとはゲームが始まるとサポートキャラクターの「ミチコ」がいろいろとナビゲートしてくれる。

とりあえず、ミチコがいろいろと説明してくれるため、序盤のゲームの進め方で困ることはないだろう。

ゲームの目的

なるほどわからん!

当面の目的は世界を探索してお宝を見つけること、らしい。

が、プレイヤーはたくさんの探検家のうちのひとり。

例えば世界を救う勇者であったりとか、そういう運命ではないようだ。

「パンドラのハコ」や、それを開いたことによる影響、お宝を集める意味などについての説明はない。

かといって、ストーリーらしいストーリーがあるわけでもない。

あくまで「世界を自由に探検してください」というテイだ。

世界を探検してお宝を見つけるという目的はあるが、その先になにがあるのかは今のところ定かではない。

インゲーム

マップで任意の位置をタップすると、探検を行うポイントが見つかることがある。

これを「ディグる」という。

頑張って定着させようという努力がにじみ出ているので、みんな使ってあげよう!

ディグると、スタミナを消費してダンジョンに挑戦することができる。

ダンジョンでは手前から奥に向かって進行先を指定し、その道中で敵や障害物があれば自動で戦闘を行う。

プレイヤーが行うのは、進行先の指定と、スキルの発動タイミング・範囲の指定だ。

やること自体は多くないし、難しくはない。

すぐにオート機能も解放されるので、このあたりにストレスを感じることはないだろう。

ダンジョンの奥まで進むとボスキャラクターがおり、それを倒すとステージクリアとなる。

ステージをクリアすると、ゲーム内通貨の獲得や次のマップの開放などが行われる。

これによって、マップをどんどん開放して世界を探検していくというのがメインの遊びだ。

ざっくりと書いたが、いくつかスクリーンショットを添付しておく。

察しのいい人であれば、実際に触らなくてもなんとなく雰囲気を感じられるだろう。

野暮なことを言ってしまうと、ブルーアーカイブのバトルパートに似ている。

魅せ方は違うものの、プレイヤーの介入の仕方やゲーム性が近しいものがあるので、そちらをイメージしてもらってもよい。

パーティーの育成

バトルをする……という要素から想像されるように、キャラクターとパーティー編成、そして育成という要素がある。

パーティーは3x3の9マスにキャラクターやアイテムを配置することで編成する。

リーダーにするキャラクターによって属性が変わったり、アイテムによってパラメーター補正が発生するらしい。

レベルアップとランクアップ

キャラクターは合成することによってレベルアップし、パラメーターが上昇する。

また、同じキャラクターは合成することによってランクアップし、レベルの上限突破やスキルの取得などが行われる。

まあ、このあたりは昨今のゲームでよくあるシステムなので、少しソシャゲを触ったことがある人であればそんなに詰まることもないだろう。

ガチャ

キャラクターはダンジョンクリアの報酬として獲得できるが、主力クラスのキャラクターはガチャで入手することになる。

まだリリース記念のガチャがあるのみだが、「ジャンヌダルク」や「エドワード黒大子」といったキャラクターがラインナップされており、今後の展開を予感させるものとなっている。

なお、キャラクター(仲間とお宝)は現段階で400体ほど実装が予定されているらしい。(公式サイトより)

閑話休題

さて。

最初に「この記事は予言の書である。」と書いた。

開始して三日目(記事を書いてる間に日付が変わった)なので、取り立てて書くことはない。

現状、公式サイト以上の情報はどこにも出回っていないだろう。

その上でだ。

本タイトルの今後の展望について、思うところをつらつらと書き綴っておきたい。

半年後、あるいは一年後に、この記事を見返しながら答え合わせをする。

それが、あえて「予言の書」としてこの記事をしたためた趣旨である。

ひとつめの疑問と懸念

パンドランドは「カジュアルゲーム」か?

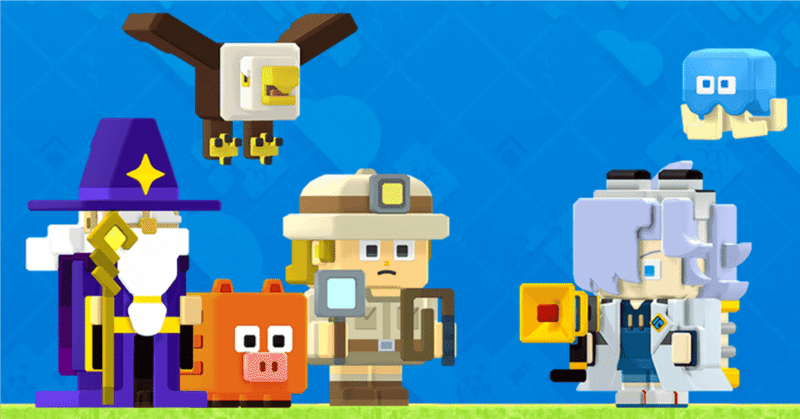

パンドランドは、見た目はボクセル風で非常に可愛らしい。

ゲームのアイコンからしてそうだし、キャラクターや世界の描写なども丁寧だ。

筆者がこのビジュアルから想像したのは、「カジュアルゲー」である。

実際のところ、開発を担当しているワンダープラネットの決算報告で記載のあった「コンシューマー系ゲーム開発会社との共同事業」がこの「パンドランド」であることは明白で、本タイトルもリリースでは「新作モバイル向けカジュアルゲーム」とはっきり銘打たれている。

ソーシャルゲームからカジュアルゲーム路線に舵を切った。

これはおそらく内部的にも外部的にも本音であると考えている。

「ソーシャルゲーム」と「カジュアルゲーム」

しかしながら。

ソーシャルゲームとカジュアルゲーム、このふたつの切り分けは曖昧だ。

そもそも定義づけも正確には行われていないだろう。

筆者が考えるに、その違いは「収益の上げ方」にある。

スマートフォンアプリの収益のあげ方は主に三つ。

有料アプリ販売

アプリ内課金

アプリ内広告

1.有料アプリ販売

読んで字のごとく、お金を払ってアプリをダウンロードさせる形式。

ただ、最近は無料でダウンロードできるアプリの方が主流となっているため、有料アプリに関してはなかなか利益が出にくい収益モデルといわれている。

コンシューマーからの人気タイトルの移植の買い切りなどがこれにあたる。

2.アプリ内課金

基本的にダウンロードとプレイは無料でできるが、ゲーム内のアイテムやガチャを購入させることで収益が発生する仕組み。

一般的には約5~10%程度のユーザーが課金をしていると言われているが、ユーザーの総数が多ければその分収益は期待できる。

3.アプリ内広告

アプリ内に広告をいくつか設置し、それで広告費を稼ぐというもの。

画面の一番下に出てくるバナーや、ゲームの途中に出てくる動画広告などが主な収入源。

一般的に、ソーシャルゲームやカジュアルゲームといわれるジャンルは、2や3の方法を採用する。

とにかくユーザー数を多く囲い込み、そこで収益を発生させる方法だ。

先ほど「定義されていない」といったが、強いていうならば「ソーシャルゲーム」がガチャなどの2.アプリ内課金に頼るのに対して、「カジュアルゲーム」は3.アプリ内広告などの収益で賄われる……という印象がある。

パンドランドは「カジュアルゲーム」か?

ところが実際に触ってみたところ、パンドランドはガチャによる収益に期待をしていそうな印象だ。

何をもって「ソーシャルゲームからカジュアルゲーム路線に舵を切った」と言えるのだろうか。

うん、まあいい。

議論の内容を整理しよう。

「カジュアルゲーム」を謳いながらも、実質は「ソーシャルゲーム」であること自体にはなんの異論もない。

ただ、問題はターゲットユーザーへのアプローチだ。

ソーシャルゲーム(アプリ内課金)と、カジュアルゲーム(広告)と定義したとき、この両者で違うのは「ターゲットユーザーの属性」である。

ソーシャルゲームは課金率、課金単価が重視される。

要はユーザーがどれだけ気持ちよくお金を払えるコンテンツになっているかどうかだ。

品質や満足度がよければ課金率・課金単価は上がる。

ただし、ターゲットとしては「課金してくれるユーザー」が主軸になる。

一方、カジュアルゲームはユーザーの総数が重視される。

ユーザーひとりひとりは課金しなくてもよい。

ただゲームを遊び、たびたび挟まる広告を見てくれるだけで、それが収益につながるからだ。

この場合、課金する意思があるかどうかは関係なく、とにかく「継続して遊んでくれるユーザー」がターゲットになる。

話をビジュアルに戻す

ボクセルである。

ボクセルを採用したゲームといえば、世界的に売れている「マインクラフト」などが有名であろう。

ボクセルアートで、カジュアルゲームであることを謳えば、おそらくそれに魅力を感じるのは「ソーシャルゲームのガチャには課金しないライトユーザー」だろう。

少なくとも、筆者はパンドランドのビジュアル、そしてストーリーを見た上で、キャラクターに感情移入はしていないし、現状でガチャを回そうとも思っていない。

そういった「ガチャに課金する気はないが、無料でゲームは遊びたいユーザー」が訴求対象になっていないだろうか。

しかしながら、先にも説明したようにパンドランドの収益源はガチャである。

この、「訴求したいユーザー」と「集まってくるユーザー」そして「収益方法」にミスマッチを感じる。

ここがひとつめの懸念だ。

ふたつめの疑問と懸念

ゲームの目的

「世界を探検してお宝を見つけよう!」

果たしてそれはゲームの目的なのだろうか。

いや、目的がそうとは言われているが、あくまでそれは「お話」「世界観」の話である。

ゲームを遊ぶモチベーション。根源的な欲求。

パンドランドで得られるユーザー体験はなんなのか。

そう考えたときに、パンドランドのゲームの目的は現状「薄い」。

400ものキャラクターが実装予定だとは言われているが、それをコレクションすることに楽しさはあるのだろうか。(しかもそのうち何割かは、ガチャでしか手に入らないのである。おそらくは……)

世界の謎を解くため?

「パンドラのハコ」がなんなのかを突き止めるため?

「パンドラのハコ」が関わる壮大なストーリーがあるのか?

現状では何ともいえない。

パンドランドの目的……

ただ、何処が果てかもわからない世界を探索し、いつが終わりかもわからないダンジョンを踏破していく。

オート機能はある。

周回は楽だろうが、それはゲームをする楽しさとはトレードオフだ。

なにをもって、パンドランドはクリアとなるのだろか。

そこになにが残るのだろうか。

追加要素……

世界やダンジョンが随時追加されていくことは、おそらく想定されているだろう。

では、それらは既存のダンジョンとなにが違うのだろうか。

現状、遊びの内容はシンプルだ。

移動先を指定し、時にはスキルの使用を指示し、敵や障害物を倒し、最奥のボスキャラクターを倒す。

追加していくとしたらなにが変わるのか。

敵が強くなる?

障害物が増える?

時間制限がつく?

どうしたらそれをクリアできるのか。

テクニック?

それとも、ガチャからしか手に入らない強いキャラクターが必要?

結局のところ、パンドランドはガチャゲーで、インフレをする運用しか想定されていないのではないか。

これがふたつめの懸念だ。

【※追記】

ちなみにインフレした場合のさらなる懸念2.5。

周回をすることで無課金でもキャラクターは手に入るかもしれない。

ではそのスタミナはどこからくるのであろうか。

時間による回復はある。

しかし、ユーザーの時間は限られている。

インフレしたら最後、課金ユーザーと無課金ユーザー、時間のあるユーザーと時間のないユーザーは決定的な差をつけられ、後者はゲームから離脱するしかなくなる未来も見える。

みっつめの疑問と懸念

イベント

まあ、仮にカジュアルゲームではなくソーシャルゲームであったとしよう。

その場合、絶対にあるものはイベントである。

期間限定のストーリー。

期間限定のダンジョン。

そこでしか手に入らないお宝。

そこでしか手に入らないキャラクター。

あるいはユーザー同士の競い合い。

ランキング……

ソシャゲじゃん!

それもうソシャゲなんよ!!

まとめ

懸念点をまとめよう。

訴求しようとしているターゲットと、収益の方法がそもそもあっていないのではないか

カジュアルゲームにするのであれば、運用はどのように行い、既存ユーザーはどうつなぎ留め、新規ユーザーにはどう訴求するのか

一般的にソーシャルゲームで言われているイベントの要素をそのまま実装すれば、カジュアルゲームとして期待しているユーザーとのアンマッチが発生する

・結局ソシャゲ

・結局ガチャ。

そうなった場合、遊びの広さ(やれることの豊富さ)と深さ(やり込み度合い)に不安が残る。

結局、どういったユーザーをターゲットにし、どういったサービスを提供し、どういうふうに収益を上げるのか。

これがわからんのですよ。

ボクセルアートはワンダープラネットのこれまでにないアプローチで、新たなユーザー層を開拓できると考えている。

ユーザーへのアプローチ、掴みはキャッチーだと思う。

が、問題はそのあとの運用である。

株式会社ゲームフリークの企画・監修と、株式会社ワンダープラネットのこれまでのタイトルの運用実績から、先に挙げた懸念を払しょくするような運営をしてくれることを切に願う。

半年後の答え合わせをお楽しみに!

以上!!

解散!!

ということで、本日僕からは以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?