今から40年前のことだが…

40年前の今日(初公開時の2023年6月2日)、航空事故対策の分水嶺と言われている事故が発生しました。この事故のホロスコープに挑戦してみました。

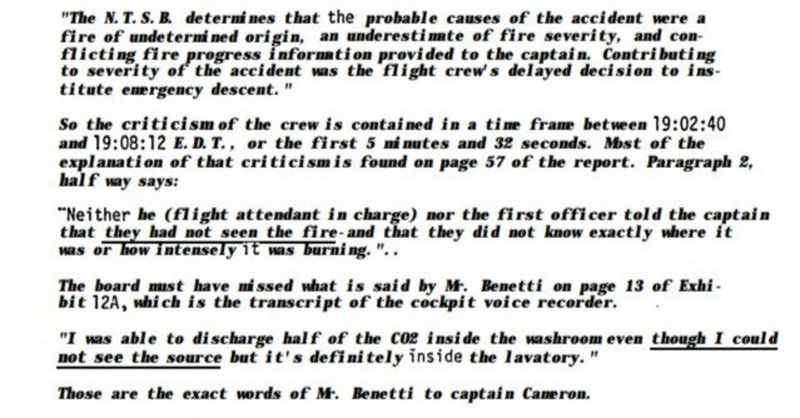

カバー写真は改定後事故報告書内の「Notes On NTSB Report」よりとっております。

エアカナダ797便火災事故 概要

アメリカ テキサス州ダラスフォートワース空港から出発した定期旅客便が上空で出火。飛行機はアメリカ ケンタッキー州シンシナティ空港に緊急着陸。乗客乗員が脱出中に飛行機は爆発炎上。死者23名。後に便名よりエアカナダ797便火災事故と呼ばれるようになりました。

事故調査委員会は事故原因を究明しましたが、迷宮入りになりました。また、調査時に思わぬことが発覚しました。実はこの航空機、数年前に大事故を起こした航空機でした。(空港を飛び立ったばかりの飛行機の後方が脱落。パイロットが爆音の後に後ろを見たら見えないはずの空が見えていたと証言したそうです。幸い、吸い出された人はいない。))

航空事故対策で有名な90秒ルールはこの事故がきっかけで制定されました。(空港着陸後約90秒で爆発したため。)また、火災対策がだいたい今のものになりました。

最初の火災発生時の時間と場所が不明のため、便が出発した時の場所と日時で計算してます。

事故報告書が書き換わった事故

ホロスコープ内に改革関係を読むことができる箇所がありました。ので、これは事故後のパイロットたちの改革運動を指すのかな、と思いました。

最初の事故報告書にいくつもの穴があり、パイロットたちが嘆願書を出し、事故報告書が書き換わる。ということがありました。(私が知る限り、事故報告書が公開された後に事故報告書が書き換わるのはこの事故ぐらいです。)

最初の事故報告書では

「5分ほど早くパイロットが緊急降下をしたら、一つ手前の空港に着陸でき、死者もいない、もしくは少なくて済んだ。しかし、パイロットの緊急降下の判断が遅れたため、事故がより深刻になり、死者の数も増えた。」

とされましたが、

「実際の現場の実情を全く考慮していない机上の空論である。」

と現場のパイロットたちから非難されました。

当時は機内でタバコを吸うことが一般的であり、結果的にボヤ騒動が連発。(トイレで喫煙したのが原因で飛行機が墜落する事故が、この事故が起きる数年前に発生しており、トイレでの喫煙は禁止されてました。が、破る喫煙者が続出し、トイレでのボヤ騒動が多かったそうです。ちなみに、この事故よりだいたい10年後に機内の全面禁煙が広がりますが、最初に全面禁煙に踏み切ったのがエアカナダです。)

また、報告書内で事故調査委員会が推理ミスを連発しており、事故機副操縦士にそこを思いっきり突かれました。(この部分については後述します。)

個人的には、爆発の直接の原因が脱出のためにドアを開けたことに起因するため、(酸素が一気に入り込み、フラッシュオーバーを招いた。)どの空港に降りようが肝心な部分はおりだしてからになるので、5分早くても結末はほとんど同じだと思います。(死者が同じか少し少なくなる?ぐらいでしょう。ただし、ある事情から乗務員に死者が出ていた可能性はあります。)

事故自体はテロの予兆はないといわれていますが(出火原因は不明であるが、電気回路のショートが原因説が主流。放火や爆弾設置の形跡はありません。)、便自体はテロや陰謀の暗示が出ていました。もしかすると、その便に危ない人が乗っていたかもしれません。(でなければ危ないのは(以下自主規制)。実際にやばいのが確かに事故報告書内に出ていました。)

冥王星が逆行していたことから集団の改革意識に逆らうという暗示があります。これは、事故調査委員会をさすと考えております。(事故原因調査に失敗した後、責任を無実の乗務員たちに擦り付けました。(しかも、直接の事故原因は不明であり、乗務員は無関係であると書いておきながら)これがのちにパイロットたちの改革運動につながりました。)

同じくホロスコープで読み取れる国民の改革は事故機副操縦士やパイロット組合の運動を暗示すると思われます。(事故報告書にガチギレした組合や事故機副操縦士が署名活動をし、事故報告書を書き換えさせました。とはいえ、事故調査委員会はそれに最後まで抵抗しました。)

お互いを励ました乗客達

ホロスコープ内に「目の前の状況がどれだけ絶望的な状態であっても、明るい未来を信じる。」という読み方ができる部分があります。これは多くの乗客、乗務員を意味していたと思われます。

事故機機長はあるインタビューで機内が妙に静かだったと語りました。普通はパニック状態になる機内が機長が不審に思うほど静かだった、かつ乗客の中にお互いを励ます人がちらほらいたという証言があります。当時は火災事故=墜落事故だったので、この地点で墜落全滅ものだが事故機機長が最後まであきらめずに飛行機を空港にこぎつけたというのも、全滅回避したポイントですし、この部分は事故報告書にも記載がありました。

また、搭乗者の特徴を表している部分がホロスコープからいろいろなところから見受けられます。カギを握るのが女性であるという点(火災発見者が女性だった。)、歌手が乗っている点、(実際にフォークソングの大物歌手が搭乗していました。その方は着陸後に他の人の救出をしている最中、爆発に巻き込まれてしまったらしいです。)とびぬけて優秀な人物が搭乗者の中にいる点。

外国の事故を意味する暗示も見受けられます。(現場はアメリカだが、飛行機はカナダ機です。)

アメリカ国内の事故ではあるが、この事故で上層の行政関係者が動いたような部分があります。実際にこの事故の後、飛行機の火災対策が設備面、装備面、乗務員の訓練やマニュアルなどほぼ全部が向上しました。(アメリカ国内ではいわゆる企業と行政のナァナァで規制が緩いので規制強化の声が議会から上がってました。この部分がのちに別の事故で響いてきます。)

ホロスコープからは天候にかかわる部分が見受けられます。事故報告書内で嵐を避けるために一部航路を変更している点があるのでそれかもしれません。(事故報告書内に嵐を避けるために最初の飛行経路を一部変更していることが書かれていました。飛行機は嵐に弱いため、嵐を避けるために進路をちまちま変更するのはよくある話。)

操縦機能を失った飛行機

ホロスコープ内で「捕らぬ狸の皮算用」というものが見受けられます。事故調査委員会が優秀な調査官を数名逃してしまった点かもしれません。(おそらくパイロット二人は真相かそれに近いところまで推理が食い込んでいます。事故機機長は前座にあたる事故(エアカナダ680便急減圧事故)を調べていました。事故機副操縦士は最初の事故報告書の矛盾(案外ある)を指摘しています。この指摘などを含めた「Notes On NTSB Report」は必見です。改定後の事故報告書内に掲載されています。…この人刑事や探偵に向いているんじゃないか?)

また、事故機は操縦機能を途中で失っており、事故機機長は最後まで操縦し続けて滑走路までこぎつけました。なお、彼は煙に巻かけて死にそうになりながら、(最後にマジで死にかかっていたところを事故機副操縦士に助けられる。)計器がひとつを除いてすべて故障し(しかも、唯一使える計器が非常用の計器ただ一つだけだった。)、その計器や窓の外すら煙で見えない状態で、管制からの無線のみを頼りにしておそらくは一度も行ったことがない空港に着陸しました。車だとパワーステアリングに当たる機能が故障し、そのほかの車でいうハンドルに当たる機能が故障している中でもなお、操縦を最後までしていました。ブラインド着陸に成功したのも知る限りではこの事例のみです。

この二人は航空業界で一番栄誉とされるポラリス賞を受賞。客室乗務員たちもいくつかの賞を受賞しました。ポラリス賞受賞者はこの事故で二組目、民間ジェット機操縦士で初めて受賞者です。(最初の受賞者はエアフロリダ90便墜落事故で生存者救出にあたったヘリパイロットです。)

ちなみに、火災事故時のパイロットの行動に関するマニュアルでこの二人が行ったことなどが反映されています。(後年のとある事故で事故報告書にこの部分の記載がありました。)

ホロスコープで土星と冥王星が重なる時には特別な意味があります。「正当法で困難を超える。キングメーカー」を意味しています。「キングメーカー」を意味する条件は二種類あり、そのうち土星と冥王星が重なる場合は社会的な改革を行うことを意味しています。5人の乗務員たちやそのあとのパイロットたちの運動を指しているとみられます。

実は事故報告書に書かれていましたが、「the captain exhibited outstanding airmanship without which the airplane and everyone on board would certainly have perished,」と事故調査委員会は事故機機長を称賛はしています。

この事故より前(後にも)、上空で出火し、炎上状態で空港にたどり着き、乗客10人以上が助かっている事故はありません。「火災事故」と名の付く事故は今も少なく(増えたら困りますが)、墜落している場合が多いです。

そして、この事故は今も航空安全の分水嶺と言われている事故の一つに挙げられています。

最大の要点は、飛行機が、空港の滑走路に着陸し、当時の基準で最速に近いレベルで全員ではなかったが乗客・乗員が脱出に成功している。というのがあると思います。これが一つでもかけたら、90秒ルールとかなかったんではないでしょうか。

そして、燃えてはいますが、飛行機がそのままの形で滑走路に残っている点、生存した乗客が少なくない点、いわゆるフライトの舞台裏を掌握している乗務員が生存している点、いずれもなければ、今の火災事故対策はなかったでしょう。

現地点での考察は以上となります。

あの時亡くなられた方のご冥福をお祈りすると共に、二度と航空事故が起こらないようお祈りいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

前座となる事故はこちら↓

<参考>

・事故報告書(初版及び改訂版)

・管制塔と事故機の交信記録(公開されている部分)

・Wikipedia

・当時の新聞記事(アーカイブ)

・Aviation Pioneers of Canada 7-Book Bundle(Peter Pigott著)

・メーデー! FireFright

・その他各種資料

・2023.6.2 公開

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?