お助け橋

2012年5月16日

都営地下鉄大江戸線の清澄白河駅を出て清洲橋通りを西に歩き、右折して萬年橋で小名木川を渡ると目の前に芭蕉稲荷がある。

現在の新暦に直せば、ちょうど「おくのほそ道」出立の時期だ。

隅田川の東岸を北上し、芭蕉記念館の裏手を通過して新大橋を目指す。

大した距離ではない。

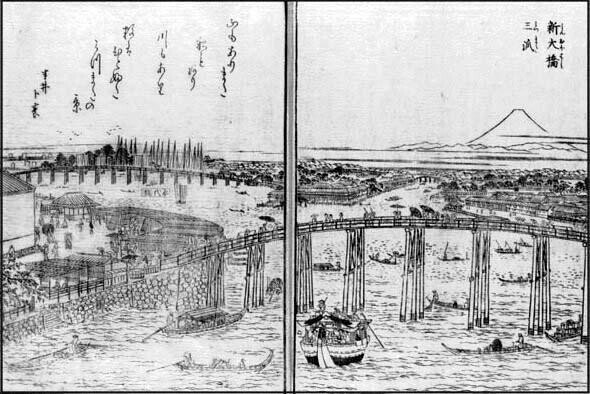

小林清親の「新大橋雨中図」や「江戸名所図会」の構図の位置を想像しつつ進み、芭蕉の時代の橋ではないと知りながらも、リアルタイムで橋の完成を心待ちに、その工事の進捗具合を日々、目にしていた芭蕉の句が浮かぶ。

初雪やかけかゝりたる橋の上

ありがたやいただいて踏むはしの霜

完成は元禄六年だから、芭蕉がみちのく行脚から戻って以降のことだ。

江戸時代、隅田川に最初に架けられたのが千住大橋と両国橋で、新大橋は三番目に架けられた通称「お助け橋」

これは綱吉の生母である桂昌院が、橋が無かったために、振袖火事で多くの犠牲者を目の当たりにして完成させたという。

その後は何度も破損や流失を繰り返したが、お陰で関東大震災の時にはたくさんの生命が助かった。

ゆえに「お助け橋」という。

木造の橋は明治後期までで、震災時はすでに鉄橋になってからの話である。

話は芭蕉に戻るが、この地から出立した芭蕉が矢立の初めとして示したのが、有名な、

行春や鳥啼魚の目は泪

庵を斡旋してくれた杉風が江戸城に出入りしていた鯉の卸問屋だったという関係もあってか、杉風の恩義を気にしつつも、さり気なく「魚の目は泪」と、犬猫はもとより、生きとし生けるものほとんどすべてに及ぶ行き過ぎた生類憐みの御触れへの抗議と捉えるのは、いささか深読みに過ぎるか。

当時の新大橋は現在の位置よりも下流にあり、萬年橋近くから対岸の浜町へと架かっていたようだ。

松平遠江家下屋敷の門前で、対岸の浜町河岸も武家地だったらしい。

また、小名木川沿いには幕府の御米蔵があり、その多くが仙台米として運ばれて来るので、小名木川河口に庵を結んだのは、それらを見張るためでもあったという見解もある。

故に、芭蕉隠密説が現在でも根強く語られている根拠のひとつになっている。

私の勉強不足で、真偽は不明。

やや下流といえば、我が母校の中学校があった場所。

バブル前後あたりから都心の過疎化が進み、それに比例して就学人口も減少したため、何度かの統廃合を経て校舎はなくなり、存続した校名は同じでも場所は変わって、同窓会の事務局も別物になっている。

輝きて進むものは 朝の隅田と若人われら…

今でも、校歌だけは三番まですべて歌える。

これが新大橋通りで、私が幼い頃は36系統の都電が隅田川を渡っていた。

ずいぶん年代物のトラス橋だった。

やがて老朽化が進み、東西を結んでいた路線が途切れた。

はっきり思い出せるのは、終点が「浜町中ノ橋」になったこと。

昔は賑わった新大橋の橋詰も、その活気の残影どころか、住居表示には「日本橋」と付いていながら、何の特色もない、ただの住宅地でしかなくなった。

以前、明治村を訪ねた人から聞いた話では、トラス橋の一部分が保存されているという。

明治後期から昭和五十年代前半まで、人や物の往来を支えていたその橋は、私の思い出も支えてくれた。

機会があれば、懐かしく訪ねてみたい。

写真では見えないが、橋のやや左手奥に、私が通った中学校があった。

だから江戸時代の橋は、我が母校(当然、江戸時代には存在していなかった)の目の前に通じていたと思われる。

私に馴染み深いトラス橋は、歩いて渡るよりも走って渡ることの方が多かった。

それは学校の部活で、校舎を出て清洲橋、萬年橋を走り、新大橋を渡って一周するコースだった。

どの程度の距離だっただろうか。

それを放課後、ほぼ毎日走った。

新大橋はゴール間近だから、ラストスパートの場所だ。

隅田川から吹き上がる風を常に横から受け、懸命にダッシュした。

ある時、体育の特別授業で、全校生徒が長距離を走らされた。

折り返しは錦糸町か猿江公園か忘れたが、とにかく中学生にはハードな長距離だった。

ラストスパートはもちろん新大橋の橋上になる。

もちろんトップ争いなどではなく、10位以内に入れるかどうかといった、レベル的にはそれほど高くない順位に付けていた。

追い付いたか追い付かれたか、これも覚えていないのだが、クラスメイトの中川くんと橋上で並走することになった。

中川くんの息遣いはかなり苦しそうだったが、それはこちらも同様。

それでも双方まったく譲ることなく、低レベルながら一騎打ちの様相で走った。

新大橋がこれほど長いとは…。

足が重く、息も上がりつつあったので、もう諦めようと思った。

でも、あと10メートルだけ、もうあと10メートルだけと我慢していたら、中川くんが遅れ出した。

橋を渡り終えたところでは、かなりの差をつけて校舎へゴールした。

別に嬉しくはなかったが、ここ一番を我慢して頑張れば、それなりの成果が出ると知った瞬間だったように記憶している。

自分は頑張れば出来る子なんだ、といった感情が芽生えた。

それを肝に銘じるか、あぐらをかくかで、その先の人生が大きく変わった。

自信過剰になり、やろうと思えばいつだって出来るんだと、何も努力をしなくなった。

だからこんな体たらくの現在の自分がいるのだろう。

言い訳は簡単だ。

逆に中川くんに負けていれば、自分は努力を途中で放棄してしまう駄目な人間だと、これもまた末路は変わらない気がする。

いま思い返しても、自分が何事にも精一杯努力して頑張ったのは、中学までだったとの思いがある。

新大橋を眺めている間に、そんなことを思い出してしまった。

重なり合った雨雲の飽和の均衡が崩れ、今にも泣き出しそうだ。

江戸時代に何度も損傷したため、幕府は廃橋を検討した。

ところが江戸市民は困るどころか、日々の生活に大きな支障が出る、いざという時に生命の危険にさらされるで、死活問題になった。

そこで、民間で運営保守をするという、折衷案らしきプランが幕府との間で浮上した。

やがて民間で管理を行なうことを条件に存続が決定し、破損防止のための見張りや、保守や修繕の原資を確保するために通行料を徴収し、新大橋は民営となって高札も立った。

一、

此橋の上におひて、昼夜にかぎらず往来の輩やすらふべからず。

商人、物もらい等とどまり居るべからず。

車の類一切引渡るべからず。

もし相背く族(やから)は曲事たるべきもの也。

二、

火事の時、橋の上滑りなく諸道具通すべきもの也。

三、

此橋の上より船の内へつぶて一切打つべからず。

もし相背く族あらば曲事たるべきもの也。

曲事とはどのようにも拡大解釈できる便利な表現だが、文字通り「曲がった事」で、人の道を外れてはいけないということ。

火事の時に家財道具を橋上に引き運び、それに火がついて、橋ごと燃えてしまうことを恐れていることがわかる。

広重の「名所江戸百景」の中でも有名な「大はしあたけの夕立」が、木橋だった頃の様子を精緻に描いている。

「あたけ」とは幕府の船蔵にゆかりの名で、大小十四もの蔵が並んでいたという。

その川べりに停泊していたのが安宅丸や天地丸といった船だ。

艪の数二百挺、水夫(かこ)四百人の記述があるから、かなりの大型船だったことが推測できる。

広重の絵は素朴で単純だが、ゴッホが心酔したのもよくわかる素晴しい構図だ。

幾筋もの線描で表現された驟雨や、先を急ぐ橋上の人たちの躍動感が伝わって来る。

「江戸名所図会」には以下の記述がある。

両国橋より川下の方、浜町より深川六間堀へ架す。長さ凡そ百八間あり。この橋は元禄六年癸酉(みずのととり)、始めてこれをかけ給ふ

本懐を遂げた赤穂四十七浪士は、この橋を渡らず、新大橋完成から五年後に架橋された下流の永代橋を渡って泉岳寺に向かっている。

寺坂吉右衛門が抜けているので、正しくは四十六人。

密命か、足軽ゆえの大石の判断での逃亡か、真偽は闇の中だが、たとえ浪士が四十六人でも、そこには首級だけにせよ、吉良殿が図らずも加わっていたので、やはり四十七人ということにして置こう。

川を渡って地下鉄の浜町駅から帰ろうとも考えたが、肝心の浜町公園もずいぶん変わった。

中学の頃はほとんど手付かずの広場があり、その片隅に区営の体育館が建ったばかりだった。

学校の校庭がコンクリートで狭く、その体育館の屋内で運動会をした年もあった。

夏には広場いっぱいに、華やかに盆踊りが開かれ、毎年欠かさずに顔を出した。

級友たちと草野球もした、短距離走の練習もした、好きな子に告白もできず、二人ただ黙ったままブランコに揺られたこともあった。

いまは、それらの思い出の縁を偲ぶことすら難しい。

踵を返し、森下町へと歩く。

割下水跡などを探して無意識に視線がさ迷うけれど、確証を得られぬまま交差点まで来てしまった。

まだ昼を済ませていないことに思い至り、数十年振りに「けとばし」でも食べるかと「みの家」の前に立ったが、昼の営業を終えて暖簾がしまわれ、すでに午後の休憩時間。

季節外れの薬喰いは叶わなかった。

仕方なく近くのファストフードで、白身魚のフライを挟んだバーガーをアイスコーヒーで流し込み、堰を切ったように降り出した雨の中を地下鉄の駅へ潜った。

白身魚が何だったかは不明だが、「魚の目は泪」の句が、しばらくの間、頭から消えない。

同窓会名簿で、中川くんは23区内のマンションに住んでいることはわかっているけれど、彼はどんな人生を歩んでいるのか。

私との競り合いなど覚えてはいないだろう。

轟音とともに、地下鉄がやって来た。

都営新宿線は、お助け橋の下、また更にその下の隅田川を通って都心へ向かう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?