私たちはChatGPTとどう付き合うべきか? 生成AIの普及で求められるビジネススキルの変化

2022年11月にOpenAIがローンチした、対話形式でコンテンツを生成するAI「ChatGPT」。ローンチからわずか2ヵ月後の月間アクティブユーザー数は世界で1億人に達した推計され、この状況を受けGoogle社内では『code red(非常事態)』を宣言したと報じられるなど、脚光を浴びています。また、2023年1月には米メディアのバズフィードが、ChatGPTを開発するOpenAIの技術を活用し、記事コンテンツを作成する方針を公表。記者の仕事がAIに取って代わられる、との声も聞こえ、これまで人間にしかできない仕事だとされていたクリエイティブの領域にまで、AIの影響力がおよんでいます。果たしてChatGPTの台頭は、本当に人間から仕事を奪うのでしょうか? 今回は、コンテンツ添削サービス「catariba(カタリバ)」を運営する株式会社ポセイドン 代表取締役の三浦 康平が、AI時代に求められるビジネススキルについて解説します。

AIはここまで進化した。ChatGPTが普及するワケ

2022年11月、ChatGPTの登場は、世の中に大きな衝撃を与えました。2022年に入り、Stable DiffusionやMidjourneyなどの画像生成AIが注目を集め、Generative AI(生成AI)全体への関心が高まっていましたが、ChatGPTの台頭には群を抜く勢いがあります。実際にローンチからわずか2ヵ月後の月間アクティブユーザー数は世界で1億人に達した推計されています。また、この状況を受けGoogle社内では『code red(非常事態)』を宣言したと報じられ、ChatGPTに対抗するかのように対話型AI「Bard」のリリースに至っています。

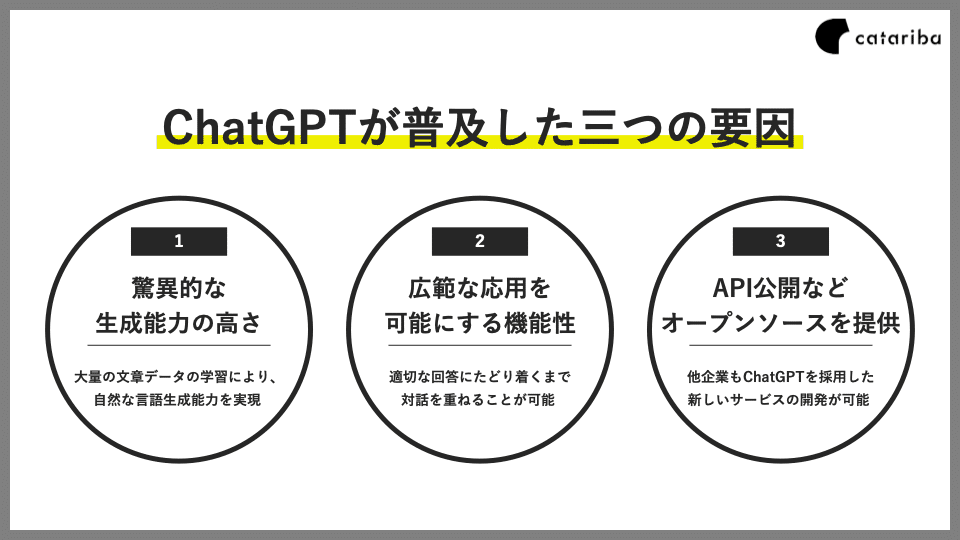

ChatGPTがこれほどまでに多くのユーザーを獲得できた要因は、三つあると考えられます。まずは、驚異的な生成能力の高さです。ChatGPTは、インターネット上の文書やブログ、ニュース記事などを含む大量の文章データを学習したことにより、多様な文体や表現方法を学習し、自然な言語生成能力を実現したといわれています。2023年3月14日には最新の大規模言語モデル「GPT-4」を発表し、画像を読み込んで解析した上でWebサイトを生成したり、「あなたは海賊です」といった人格を設定したうえで回答の文体を変えたり、といった難しいタスクをこなすことまでできるようになっています。

二つ目は、広範な応用ができるということです。ChatGPTは従来のチャットボットのような一問一答の形式とは異なり、問いに対して回答を都度生成させることができ、さらに適切な回答にたどり着くまで対話を重ねることが可能です。この機能を応用することでカスタマーサポートや語学学習、自然言語処理などの分野で広く使用されています。「ChatGPTができる50のこと」といったツイートが見られるなど、これからもアイデア次第で応用の幅を広げられる可能性を秘めています。

最後の要因は、オープンソースを提供していること。2023年3月2日にChatGPTを運営するOpenAIは、ChatGPTのAPIを公開し、その後3月23日にはプラグインのオープンソース化を発表しています。これにより、多くの企業や開発者がChatGPTを採用した新しいサービスを開発・提供できるようになり、利用方法の多様化を進めることができます。日本では、ChatGPTをLINEで利用できる「AIチャットくん」がリリースから1ヵ月で100万ユーザーを突破したり、弁護士ドットコムは過去120万件のデータを学習させたAI弁護士サービスのリリースを予定していたり、といった動きが見受けられます。

一方で、急速なChatGPTの発達を受け、テスラ共同創業者兼CEOのイーロン・マスク氏やApple共同創業者のスティーブ・ウォズニアック氏を含む1,000名以上が署名した、AI開発の停止を促す書簡が公開されたり、イタリアのデータ保護機関(IDPA)がChatGPTの一時的な利用禁止を正式に発表したり、といった動きも出てきています。それほどまでにChatGPTをはじめとするAIの発達は凄まじく、人はAIとどのように付き合っていくべきなのかを考え直す必要性があることが伺えます。

ChatGPTは「完璧」ではない。必要とされるスキルも変わる

では、果たしてChatGPTは、人の代わりとして完璧な存在なのか。この問いについて、未来的な観点でみるとさまざま可能性を秘めていると思いますが、現時点での私の解釈はNOです。もちろん、作業を効率化できるという意味では、人の介在価値が見出せずAIに代替されていく仕事は多くあると思います。その一方では、AIを前提とした業務フローにおいて新たに生まれる仕事も存在します。ここではその例として、今後必要とされるであろうスキルを二つ紹介します。

一つ目は、プロンプトエンジニアリングです。プロンプトエンジニアリングとは、プロンプトと呼ばれるAIへの指示文を作成する仕事で、生成されるコンテンツの品質向上や生成効率化を担います。ChatGPTをはじめとするAIでは、プロンプトの内容によって生成されるコンテンツが異なります。よって、プロンプトの質が、コンテンツ生成の質を左右するわけです。すでにWeb上では、さまざまなプロンプトの共有が行われており、「現状とあるべき姿を入力すれば、ChatGPTがコンサルタントとしてイシューツリーを自動生成し、施策の優先順位を教えてくれるプロンプト」や「マーケティング&分析に使えるChatGPT用プロンプト500選」といった情報が発信されています。今後は、汎用性が高いものだけではなく、業界や企業により特化するなど独自性の高いプロンプトが求められたり、必要性が顕在化したタイミングで素早く適切なプロンプトを作成するスキルが求められたりすることが予測されます。

必要とされるスキルの二つ目は、コンテンツの添削スキルです。「添削」という言葉にはあまり馴染みがない方も多いかと思いますが、生成されたコンテンツをチェックしてよしあしを判断し、修正点を明確にしたり、必要な編集を加えたりする仕事を意味します。現在ChatGPTが得意とする作業は、「アイデアを生み出す」仕事に相当するプロセスだといわれています。例えば、SNSで投稿するネタの切り口を考えたり、広告やプレスリリースとして配信するテキストのドラフトを作成したり、といった作業です。この作業を細分化すると、情報を収集して、それらを整理し、適切な要素で構成し、アウトプットする、ということになります。しかしAIは、多くの学習データから回答を導くがゆえに、ノイズを含んだ状態でアウトプットしてしまったり、各企業ならではの文脈や表現を反映できなかったりします。つまり、最後の仕上げにあたる作業には人の介在価値があり、AIが生成したコンテンツを目利きし、独自性を加えるスキルの必要性が高まることが予測されます。この添削という作業の品質を高めるために、広告代理店や制作会社など出身のプロのディレクターが企業の担当者に伴走するサービスとして、「catariba(カタリバ)」というオンライン空間を提供しています。

大切なことは「変化への適応」。AIを前提としたスキル向上を

ChatGPTの台頭によって、世の中のAIに対する捉え方は大きく変化しています。これまでは「AIを使うかどうか」だったものが「AIは使われる前提でどう付き合うか」という議論にシフトしているのです。こういった変化が起きる際には、反発する行動やネガティブな意見もセットで見られるものです。AIによって奪われる仕事といったテーマは言われて久しく、分かりやすくキャッチーであるからこそ人の感情を強く刺激します。しかし、このような変化は、社会がイノベーションを求める以上、これからも起こり続けるでしょうし、その展開は誰にも正確に予測することはできないでしょう。

そんな時代に大切なことは、変化に適応し続けること。変わることを恐れるのではなく、変わることが当たり前だというマインドで物事を捉えることが、常に最善の選択に導いてくれるように思います。そして、AIは私たちのビジネスや生活の前提になりつつあります。現時点では、完全に人を代替する存在ではなく、人の仕事を支援してくれる存在です。既存の仕事を見つめ直し、AIを選択肢として含めた適材適所を考えることで、活かすべき経験や向上すべきスキルが見えてくるのではないでしょうか。

三浦 康平

株式会社ポセイドン 代表取締役

1990年生まれ。世界10カ国の旅人期間を経て、埼玉大学教育学部美術学科を卒業。2017年に株式会社オプトに新卒入社し、金融業界の広告主のデジタルマーケティングを支援する営業として従事。その後、転職・独立を経て、大手総合広告代理店や大手金融会社への常駐を経験。2021年に株式会社ポセイドンを創業し、代表取締役に就任。マーケティングの開放をコンセプトにしたコンテンツ添削サービス「catariba(カタリバ)」を運営。AI活用に関するセミナーやコンサルティングなども手掛ける。

▼コンテンツ添削サービス「catariba」の詳細はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?