【キャリコン試験対策】論述試験ここが変わった(JCDA)2/2②※受験生の再現解答あり

3.まとめ(第15回論述試験の各設問の取り組み方)

以下の内容は受験団体の公式見解でありません。あくまで私見に基づく勝手な解釈になりますので、ご承知置きください。

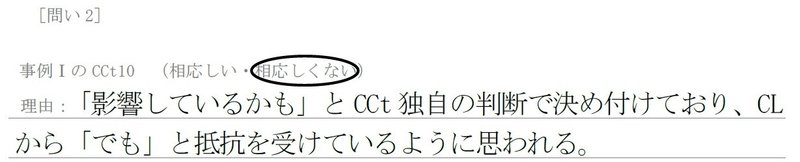

(1)[問い1]

事例IとIIはキャリアコンサルタントの対応の違いにより展開が変わっている。事例IとIIの違いを下記の5つの語句(指定語句)を使用して解答欄に記述せよ(同じ語句を何度使用しても可。また語句の使用順は自由。解答用紙に記述する際には、使用した指定語句の下に必ずアンダーラインを引くこと)。(15点)

問い1については、3点お伝えします。

①過去問の傾向として、事例Ⅰはキャリコンとして相応しくないパターンで、事例Ⅱは相応しいパターンで構成されている。しかし、過去に一度だけそのパターンが逆になって出題されたことがあった(第7回のみ)。そのことから思い込みは捨てて事例を読み込むこと。

②指定語句は必ず全て使用すること。最近は指定語句が5つだが、過去には3~4という受験回もあったので、思い込みを捨てて問題文を読み込むこと。

③今回から初めて問題文に「アンダーラインを引くこと」が追記された。おそらく受験生によって引いている場合と引いていない場合があり、試験の採点者から「指定語句が見つけにくい」というクレームがあって、是正したと思われる。以下のように必ず指定語句の下へアンダーラインを引くこと。

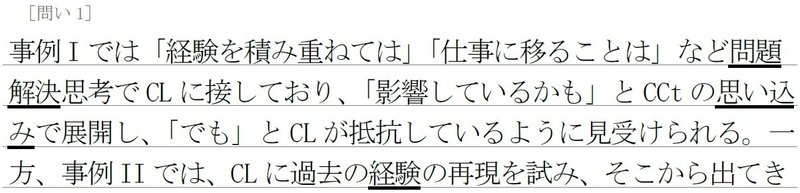

(2)[問い2]

事例IのCCt10と事例IIのCCt11のキャリアコンサルタントの応答が、相応しいか、相応しくないかを考え、「相応しい」あるいは「相応しくない」のいずれかに○をつけ、その理由も解答欄に記述せよ。(15点)

上記(1)①でも上げたように思い込みは捨てて「相応しい」「相応しくない」を選択すること。なお、◯のつけ忘れも割とあり、受験生から試験後に「つけ忘れたんですが、大丈夫でしょうか?」と聞かれることがよくあります。以下のように必ず忘れず◯でくくること。

結局どちらを選んだのかというより、選択した理由の方が大事です。たとえ選択が正解であっても、理由が受験団体の考えと合っていなければ評価はされないでしょう。ただし、ここはキャリコンのポリシーにも関わるところなので、自分の選択と理由には自信を持って解答すること。

(3)[問い3]

事例I・II共通部分と事例IIにおいて、キャリアコンサルタントとして、あなたの考える相談者の問題と思われる点を、具体的な例をあげて解答欄に記述せよ。(10点)

今回から問題文に「具体的な例をあげて」が追記され、解答用紙の行数が4行に増えている(第14回は3行)。解答のポイントは以下の2つ。

①問われているのはキャリコン視点の問題点とその根拠(具体例)なので、相談者自身が気づいていない点や行動できていない点など、事例のやり取りからキャリコンの見立てを交えて解答すること。

②解答の際、気をつけて欲しいのは、よくある次の4つの問題点に無理やり当てはめること。「自己理解不足」「仕事(職業)理解不足」「コミュニケーション不足」「思い込み」があると最初から相談者の問題点を決めつけ、理由を探すというのはこれこそキャリコンの思い込みである。上記に当てはまらない問題点があったとしても自分の見立てに自信を持って解答すること。

(4)[問い4]

全体の相談者の語りを通して相談者像を想像し、事例IIのやりとりの後、あなたならどのようなやりとりを面談で展開していくか、その理由も含めて具体的に解答欄に記述せよ。(10点)

まず第15回から以下の2点が問題文に追加されています。

・「全体の相談者の語りを通して相談者像を想像し」※

・「その理由も含めて」

この影響もあり、解答用紙の行数が6行(第15回)に増えている(第14回5行)。

※少し細かい余談で恐縮です。「相談者像を想像」と「像」が重複しているので問題文のセンスが問われます。本来なら「相談者像を思い浮かべ」とか「イメージして」の方が相応しいかもしれません(私のセンスもこの程度です)。なお、解答のポイントは以下の3つです。

①「相談者像を想像」は端的に言うなら「どんな人?」になると思います。つまり相談者の価値観や印象などの人物像をまずは記述すべし。

②「どのようなやりとりを面談で展開していくか」は面談のプロセス(過程)を問われていると思われます。少し解釈が難しいのは、面談の終盤にあたる目標設定から方策に至るまでのクロージングにどの程度触れるべきか、問題文からは正確に読み取れません。個人的にはキャリ協と同様にクロージングを意識した解答の方が望ましいと考えています。事例Ⅱの(後略)に相当する部分を推察し、今回の面談の落とし所を見極めながら記述すべし。

③「その理由も含めて」は上記②で根拠も提示しなくてはなりません。特にクロージングに触れる場合は、問い3のキャリコン視点の相談者の問題点を解消・克服できるような展開で記述すべし。

また、既に公開されている「キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその細目」の8~10ページは一度確認しておくことが望ましい。特に9ページの「5) 意思決定の支援①②③」は面談のクロージングをイメージできる具体的な支援方法が記載されている。

(5)【参考資料】受験生の第15回論述試験の再現解答

※論述試験当日の受験生解答になりますので、上記の内容(取り組み方)を全て網羅しているとは限りません。あくまでも参考資料としてご覧ください。

4.所感

今回の試験では出題形式が若干変更されましたが、キャリアコンサルタント協議会(以下、キャリ協)ほどのインパクトはなかったと思います。ただ、個人的には「論述試験は面談記録を書く予行練習であるべき」という考え方です(ご参考【キャリコン実技試験対策】お金をかけずに一人でも勉強できる3つの学習法!(受験団体共通))。

ここからはいつものボヤキなのですが、そろそろ受験団体の思想を強く押し付ける出題形式は見直してもらいたいと思います。たとえば事例ⅠとⅡの露骨な比較や指定語句の強要を見る限り、実務(面談記録)を完全に無視した構成になっているからです。この点、キャリ協は本来事前告知が必要だったほどの大幅な改定ではありましたが、実務的でも十分通用するレベルの出題形式に変更されました。

でもひとつ疑問が。なぜこの機会に受験団体間で問題に対する考え方のすり合わせができなかったのでしょうか?受験回を一度スキップしたことで時間は十分にあったはずです。よほど連携が取りづらい関係性なのでしょうか。ちなみに最近発売されたキャリ協の書籍の中で【養成機関の中には「うちこそ本家、老舗」と胸を張る方も居られるようですが】と軽く揶揄されています。そのようなつまらない受験団体間のお家騒動に頑張っている受験生を巻き込まないでいただきたい。そして、やはりどこかで「受験生に試験を受けさせてやっている」という傲慢な姿勢があるのだと言わざるを得ません。今後、受験団体には本来顧客であるはずの受験生に寄り添った試験制度の確立を切に願います。(ジャン・一)

引用・参考文献

日本キャリア開発協会「過去問」https://www.jcda-careerex.org/past.html (2020.12.6アクセス)

日本キャリア開発協会「キャリアコンサルタント試験の試験科目及びその範囲並びにその細目」https://www.jcda-careerex.org/files/requirements/66file_15876275291.pdf (2020.12.6アクセス)

【キャリコン実技試験対策】お金をかけずに一人でも勉強できる3つの学習法!(受験団体共通)https://note.com/career_counselor/n/n0a75d9b5987d?magazine_key=mbc96db458640(2020.12.5アクセス)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?