地域連携クリニカルパスについて

こんにちは!入退院業務を支援するクラウドサービス「CAREBOOK」です。今回の記事では、患者さんを地域で連携して治療するための仕組みである、「地域連携クリニカルパス」(以下、地域連携パスと表記)をご紹介します。

地域連携パスとは?

地域連携パスとは、病院〜病院間・病院〜診療所間の情報共有により、患者さんが各治療ステージで円滑に治療を受けられるようにするための治療の仕組み・説明の取り組みです。

一般的に「パス」というと、院内で特定の疾患に対して適用されるクリニカルパスをイメージされる方が多いと思いますが、地域連携パスはそれがいち医療機関を超えて、複数の医療機関の間で患者さんが標準的な治療を受けられるようにするための仕組み、といえばイメージしやすいでしょうか。

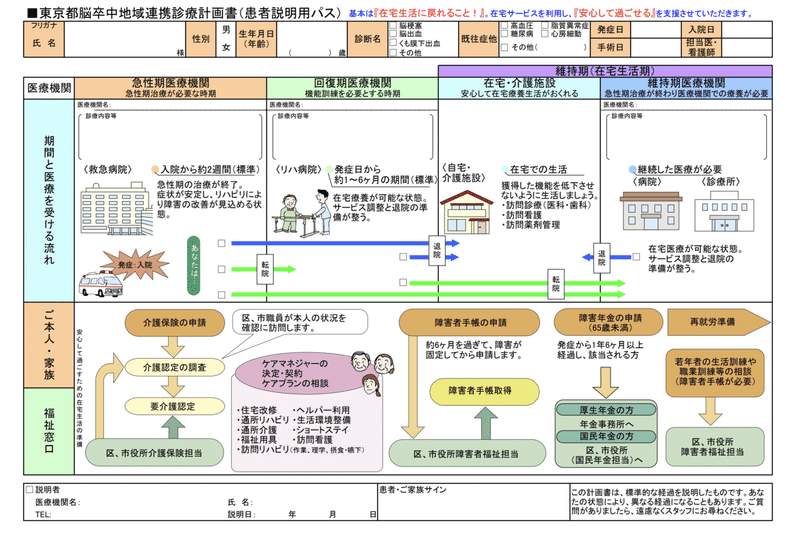

患者さんにとっては、急性期からリハビリテーション、維持期医療までの治療の流れが分かり、かつ「いつ」「どこで」「どんな」診察・検査を受ければよいかが分かることで、安心して治療が続けられるというメリットがあります。

ちなみに地域連携パスには、「一方向性連携パス」と「循環型連携パス」の2種類があります。

一方向性連携パス…主に急性疾患に対して適用される連携パス。まず急性期病院に入院し、その後回復期リハビリテーション病院への転院が必要となった場合、医師・看護師・リハビリテーション科スタッフなど多職種の情報や診療計画を転院先にスムーズに引き継ぎます。(疾患例:大腿骨頸部骨折、脳卒中など)

循環型連携パス…主に長期にわたり診療していくことが必要な疾患に対して提要がされるパス。普段の診療はかかりつけ医が行い、必要に応じて専門医の受診がスムーズに受けられるような体制がパスを通じて整備されます。(疾患例:糖尿病や循環器疾患など)

今回の記事では、その中でも脳卒中地域連携パスを例に取り、実際にどのような資料や方法で情報共有を行なっているのかについて詳しくみていきたいと思います。

地域連携パスの取り組み例

脳卒中の治療は、入院医療では急性期と回復期の病院間で医療機能を分担し、退院後はかかりつけ医の定期診察や、場合によっては訪問診療・看護を通じた治療の継続など、地域の中で連携して対応する体制になっています。

この体制のイメージを早くから患者さんご本人やそのご家族に持ってもらうために、医療機関から患者さんやそのご家族へ「地域連携診療計画書」や「在宅生活ノート」などを渡す取り組みを行なっています。これにより、治療の全体像を医療機関側と患者さん側で共有しながら治療を進めることができるようになります。下記は、東京都で実際に利用されている脳卒中地域連携診療計画書の一例です。

こちらの内容は、医療機関同士では診療情報提供書と合わせて共有がなされますので、治療をする医療機関が変わっても患者さんへの治療方針や説明方法も標準化がしやすくなりますね。

また、各都道府県のホームページに脳卒中パスに関する説明や対応医療機関の一覧が載っていることがとても多いです。行政としても連携パスは推し進めていきたい取り組みであることがわかります。

地域連携パスと診療報酬の関係性

急性期〜回復期〜在宅診療・かかりつけ医によるフォローアップまで、脳卒中の患者さんに対して一連のケアを提供できる「地域連携パス」ですが、最後にこの取り組みに対する診療報酬についてご説明します。

地域連携パスの取り組みをした際の診療報酬は、入退院支援加算に「地域連携診療計画加算」として300点が加算される、という位置付けとなっています。(退院時1回に限り算定可能)

*転院元になる医療機関・転院先になる医療機関でもらえる点数は同じ300点です

なお、算定に際しては入退院支援加算や地域連携診療計画加算などの施設基準や届出手続きを確認する必要があります。まずは地域連携パスの運用も含めて、自院の状況がどのようになっているかを確認するところが算定を始める上でのスタート地点になりそうですね。

まとめ

・地域連携パスとは、病院〜病院間・病院〜診療所間の情報共有により、患者さんが各治療ステージで円滑に治療を受けられるようにするための治療の仕組み・説明の取り組みを指す。

・地域連携パスの対象になる疾患の治療では、「地域連携診療計画書」や「在宅生活ノート」などを患者さんに渡すことで、医療機関を横断した治療の全体像を患者さんやご家族に理解していただく取り組みを行なっている。

・地域連携パスの取り組みをした際の診療報酬は、転院元・転院先の医療機関ともに、入退院支援加算に「地域連携診療計画加算」として300点が加算がなされる。(退院時1回に限り算定可能)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?