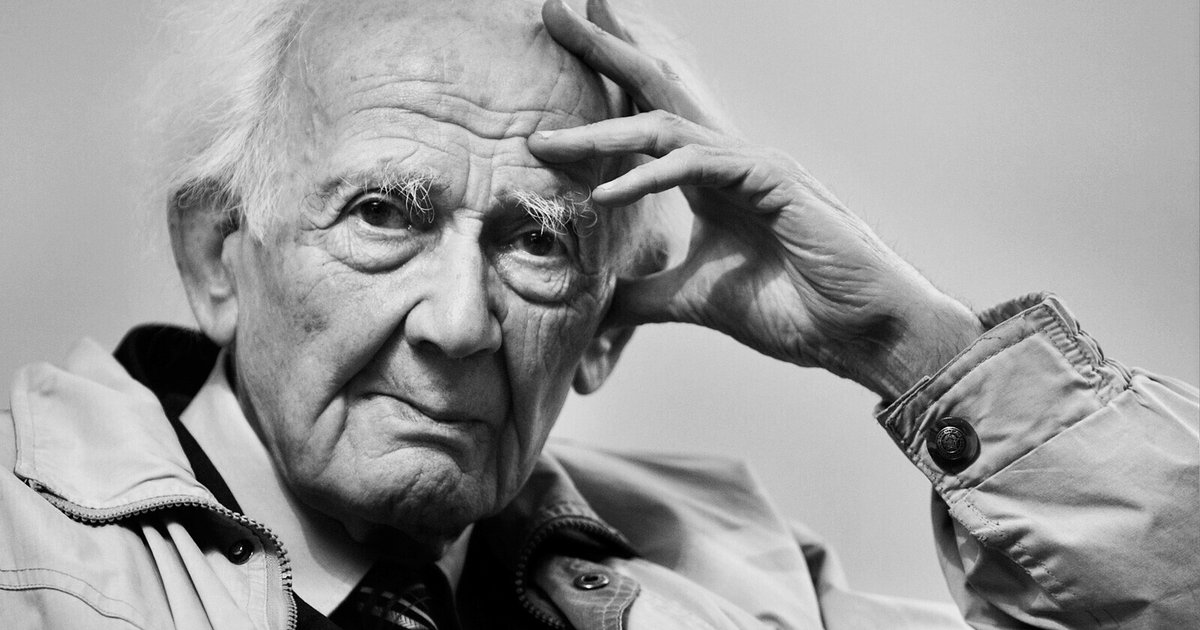

ジグムント・バウマン『近代とホロコースト[完全版]』(筑摩書房)

文庫化され再版

ポーランドの社会学者ジグムント・バウマンの著書『近代とホロコースト』は、原書が1989年に出版され、日本では2006年に邦訳が刊行された。今年になり、いくつかの補稿と共に文庫化されている(ちくま学芸文庫)。なぜホロコーストが起こったか、その背景や社会状況、ホロコーストを可能にした要因を「近代」というキーワードに求め、官僚主義や効率化、合理性、あるいは巨大な産業社会における分業化の推進などを理由に挙げつつ分析するのが本書である。これが実にすばらしい。説得力のある主張、みごとな論考だった。これまでホロコーストの本をまったく読んだことのない方にはあまり推薦できないが(過去の主要なホロコースト研究が前提となっているため)、一定の知識がある方にはぜひ読んでほしいテキストである。

なぜ終戦から70年以上経った現代でも、ホロコースト、ナチス関連の書物が絶えず出版され、映像作品(映画、ドラマ)が制作され続けるのかといえば、どれほどホロコーストについて調べ、考えても、完全な納得や理解に至ることがないからである。私自身、何冊のホロコースト関連書物を読んだかわからないが、読むほどにむしろ全体像はぼやけていき、疑問は増すばかりであった。関わった人物の名前や土地名、時系列のできごとなどをいくら知識として知っても、「なぜ500万人ものユダヤ人を死に至らしめる社会的運動が可能だったか」という根本の疑問には絶対にたどり着けない。ホロコースト以上に社会の安定を揺るがす事件はないのだが、「なぜ起こったのか」は究極的には誰にもわからないままである。

ホロコーストの不可解さに関するテキスト

『近代とホロコースト』の説得力は、数多くの資料や論考を研究し、ホロコーストの不可解さに頭を悩ませた著者が、その不可解さを率直に認めつつ自分なりの論を組み立てていくところから生じる。ホロコーストは理解しにくい。本書はその「理解しにくさ」「わからなさ」についてのテキストなのだ。研究者である著者とアマチュアの私を一緒にするのもおかしな話だが、『近代とホロコースト』を読みながら私は、同じ資料に目を通し、同じ問題について疑問を持った者どうしで、その「わからなさ」を率直に語り合うような感覚を味わった。著者がなぜこのような問いを立て、思考しようとするのか、同じ疑問を抱き続けた者として即座に理解できるのである。

ページを繰るたび、著者が「ホロコーストはこの部分がわからないんだが……」「個人的には『近代』という概念を持ってくると、理解しやすくなると思う」と語りかけてくるようだったし、著者がラウル・ヒルバーグ、アーレント、クロード・ランズマン、ゴールドハーゲン、プリーモ・レーヴィ、ブラウニングといった書き手の論を引用するたびに、あたかも読書会をしているような気持ちになったものである。ホロコーストについて考え、本を読めば読むほどわからなくなる、という独特の不可解さを著者と共有しているようで、個人的に大いに親近感を抱いた。「同じことを悩んだ人がいるのだ」という共感がわいてくるテキストである。

官僚主義が後押しした殺戮計画

著者がもっとも重視する「官僚主義」について考えてみたい。われわれはつい、ユダヤ人をガス殺するナチスに対して、異常者やサディストを連想してしまう。まるで出来の悪いB級映画のように、絶滅収容所の中では暴力的なSS隊員がヒステリックに高笑いし、「ユダヤ人どもはみな殺しだ!」と叫んでいるのではないかと短絡的に想像する傾向があるのだ。しかし、そうした激情は長続きしないばかりか、目的達成に支障をきたす。500万人を計画的に殺害するのに必要なのは、何より「勤勉さ」「真面目さ」なのだと『近代とホロコースト』は考える。

(ホロコーストは)理性を失った暴徒の所業ではなく、制服を着用し、従順で折り目正しく、規則に従い、指示を一字一句守る男たちの仕業であった。

これはかなり背筋の凍る視点である。すなわち、毎日決まった時間に収容所へ出向いて作業を開始し、その日に殺害したユダヤ人の数を表に書き込んで記録を残し、報告する人物が不可欠なのだと著者は述べる。収容所の設備が正常に作動するか日々の点検を怠らず、必要な資材(例:有毒ガス)が揃っているかの在庫管理をして、資材が不足したのであれば所定の申請用紙に記入して発注をかける、といった地道な作業(官僚主義的な仕事)を着実に行う人員が大量にいなければ、ホロコーストは成立しなかった。

「よき市民」によってなされた残虐行為

こうして効率的に作業を行う近代の官僚主義がホロコーストの推進力となったのだが、先ほど述べた作業とは、まさに現代のわれわれが日々行っている仕事と寸分たがわぬものである。絶滅収容所で作業を行う者たちは、現代においてもその価値を認められる「勤勉な労働者」らしい姿勢を備えていた。つまりホロコーストの発生条件とは「近代」の仕組みそのものであり、いまわれわれが生きている社会と同じロジックで動いているのだ。だからこそホロコーストは過去の話ではなく、いつまた復活してもおかしくないと著者はいう。これは暗澹たる結論である。

ホロコーストに協力した人びとのほとんどは、暴力を嫌い、法律を守り、与えられた職務に忠実であろうとする「よき市民」であった。たとえばユダヤ人殺戮の兵士選抜にあたっては「狂信的で、感情の起伏が激しく、激烈な思想の持ち主は注意深く排除され、遠ざけられ、退役させられていた」と指摘されている。異様なサディストや、ユダヤ人殺害にスリルを覚えるタイプの人物は不必要だった。必要なのは、温厚で真面目な、責任感のある常識人だったというのが、『近代とホロコースト』の結論である。

近代の社会設計としての造園

合理的、効率的でありたいという欲望を、著者は造園にたとえる。正しい植物(バラ)と間違った植物(雑草)を分類し、雑草をむしって排除し、殺虫剤と肥料を計画的にまき、正しい植物を育てながら理想の造園を維持する、といった思想が、社会の設計のベースにあるのが近代だ。フーコーが提唱する「生政治」もこれと同意義である。造園が「近代」の姿であるとするならば、われわれはつねに次のホロコースト発生の可能性に怯えなくてはならない。「雑草を刈り取りたい」「きれいな花だけが咲く美しい造園をしたい」との欲望こそが近代的な社会設計の根幹であり、いかにわれわれは造園の誘惑から逃れられるのかと考えてしまう。

世間のたいていの人は暴力が嫌いであり、一定の思いやりや親切心を持ち合わせている。殴られたり痛めつけられている人を見てよろこぶ者などごく一部であり、大半は恐怖を感じたり、止めに入ろうとする。しかし、そうした常識的な人びとが大多数を占める社会で、ホロコーストは発生した。その事実と経緯が不可解でならない。それは著者も同様だろう。いまだにホロコーストは不可解なままだが、『近代とホロコースト』はその理解の手がかりを示し、とても明快な方向性を見せてくれている。私はきっと、死ぬまでこの問題を考え続け、さまざまな本を読み漁るのだろうと感じた。答えがわからなくとも、そうすべきだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?