棋譜を載せるだけ(6/15-6/16)

先日、社会人になってから初めてOBとして大学に顔を出してきました。しっかりと部活を運営できているようで良かったです。私の活動に意味はあったのだとしみじみ実感できました。

多くの将棋を指すことができたので、その反省を含めて書いていこうと思います。数も多いので、要点だけです。

①相穴熊からの急戦策(先手三間飛車VS後手居飛車急戦)

船囲い急戦であれば▲2二角成△同玉の形が悪いので△5五歩▲同歩△6五歩と捌きを封じて攻めてくるものですが、3一銀型のようにその心配がない場合は上図のように△6五歩の仕掛けがあります。

本譜は堅さで勝っていること活かして▲6八飛から大捌きに行こうとしましたが、△8六歩▲同角△6六歩▲同銀△8六飛▲同歩△7九角と進んで形勢を損ねてしまったように思います。

今思えば事前に▲8八飛と回っているので▲6五同歩とするのがよかったでしょうか。△6五同桂▲3三角成△同銀▲6六銀△7九角▲7八飛△2四角成▲6五銀(下図)

ここまで進めば先手が勝ちやすいでしょう。また▲6七金~▲5七銀の形も対急戦には有効ですが、その場合は相穴熊にされるので力が必要な展開になります。三間飛車は最近戻ってきた戦型で、知識と経験の無さが露呈した1局になりました。

②早すぎる動きを咎めた1局(先手中飛車VS後手三間飛車)

上図は後手の動きすぎを咎めることができた1局です。△2五歩▲1六飛△1五歩▲同飛と進めば飛車交換になって先手が勝ちやすいです。端の突き合いがあった方が勝ちやすいのであれば初手から▲5六歩△3四歩に▲1六歩と突いてみるのも面白いかもしれません。

③指導対局(VS上手角落ち)

※便宜上、下手が先手です。

幸いにも1局教わる機会に恵まれました。昨年は平手で完敗でしたので、今年は角落ちを教えていただきました。前回に反省を活かし、駒落ちには穴熊で行くと決めていました。

上図では下手が▲7五歩と合わせて上手く仕掛けることができたと思います。△同歩▲同金△7四歩▲6四歩は下手が勝ちそうなので、本譜は△5三銀として▲6四歩を受けてきました。

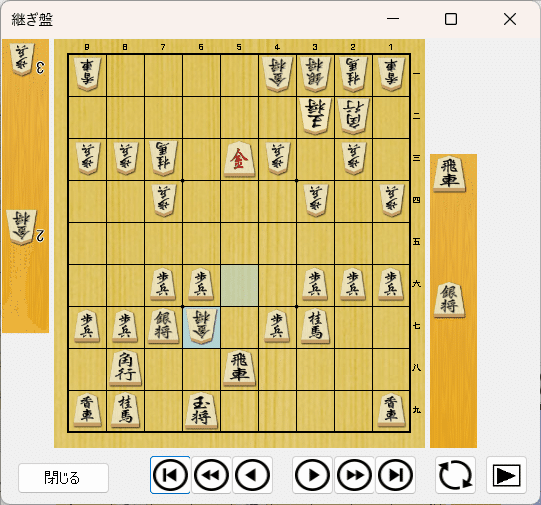

以下▲7四歩△同金▲7五金△同金▲同角△7四歩▲5三角成△同金▲6二銀△6四角▲5三銀成△同角▲6四歩(下図)

△同角は▲6二金△5二銀打▲同金△同銀▲7四飛で飛車を捌いて下手ペース。そこで△同銀▲6三金と進みましたが、何とか勝ち切ることができました。抑え込みをどう打開するか、という点を上手く教えていただきました。

④矢倉の手厚さ(VS居飛車力戦)

矢倉から5筋を押し返す形で作戦勝ちになりました。そこから後手が右金を上がってきたのが意外な構想で、5筋を奪われそうになっている局面です。

△6三金の時点で5筋を守れるかを考えたのですが、本譜のように△5五銀▲同銀△同金▲6四銀と進めば優勢を維持できると考えました。

▲6四銀を着手した時点でここまでは読み筋でした。しかし次の一手を発見できたのは幸運だったかなと思います。▲4三成銀△同玉▲5三飛打△3二玉▲4三銀△3三玉▲2五桂△2四玉▲7九角と進んで優勢を維持できました。ただし実戦はこの後で読み漏れが出て大頓死となってしまいました。

⑤地下鉄飛車への対策

地下鉄飛車は組まれてしまうとほぼ負けなのですが、手数的には穴熊の方が早く組めるので早めに動くことが重要です。上図では既に3筋は受かりません。△3五同歩▲3八飛となった局面は先手が必勝と言える局面でしょう。

同様の局面が「穴熊道のすすめ」という本に載っています。興味のある方は読んでみると良いでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?