[ 観博録 ] No.03

[ 観博録 ] 2023.05.24(Wed)

大阪市立自然史博物館の特別展「毒」に行ってきました~。

天気は快晴。博物館日和でした。

今回の毒展、東京で開催している頃からSNS上で話題になっていたので、大阪に来たらゆっくり観たいと思い、人が少ないであろう平日に行こうと決めていました。

いざ行ってみると、平日にも関わらず長蛇の列が!

どれだけ人気なのよ、、、

毒展の公式Twitterでは、土日は入場規制がかかると書かれており、入場規制がかかってない分まだマシですね。

さて、毒というのは基本的に生物に害を与える物質ですが、毒の中には薬効をもつものもあり、効果はさまざまです。自然に存在する「生物に何らかの作用を与える物質」のうち、人間にプラスに働くものを薬、マイナスに働くものを毒と呼びます。つまり、毒とは多様で複雑な自然界を理解し、利用するために人間が作り出した概念と考えることができます。人体に有用なものでも、取りすぎると毒になることがあります。また、アレルギー反応にみられるように、感受性の高低によっても毒性は異なります。

今回の特別展では動物、植物、菌類、そして鉱物や人工毒など、自然界のあらゆるところに存在する毒について、動物学、植物学、地学、人類学、理工学の各研究分野のスペシャリストが徹底的に掘り下げ、多角的な視点で解説されているそうで、美優錠前から非常に楽しみです。自然界、そして人間の社会にはさまざまな毒が存在します。毒と毒に関わる生物との関係を知ることは、自然界の神秘と驚きに満ちた一面を知ると共に、現代社会を生きるうえで大きな助けとなるかもしれませんね。

ということで、いざ入場!

第1章 毒の世界

展示会場に入ると、ずらーっと小ケースが並んでいました。今回の特別展では、ヒトを含む生物に害を与える物質を毒と定義されていました。

酸素など通常では毒とならないものも取り過ぎると毒になるため、毒として扱われる場合があります。

また、アレルギー物質など反応に差異があるものも毒とされています。

室内空間や身近な野外など、日常のなかにも毒があるのだそうです。微量では毒性がないもの、人間には影響がないがペットには毒となるもの、アレルギーなど特定の人には毒となるものなどなど、本当にいろいろありますね。

マグロは、メチル水銀を含むため、妊婦の方などは食べすぎに注意が必要です。

ポトスは、代表的な観葉植物ですが、サトイモ科のためシュウ酸カルシウムを含みます。

セイヨウアジサイは、人間にもペットにも有毒です。フェブリフジンという成分が吐気、嘔吐を引き起こします。

ユリは、犬や猫が誤って口にすると急性の腎障害を起こします。特に猫には猛毒になります。

新型コロナウイルスが流行したことによって、ここ数年はウイルスに対して関心が高まっていますよね。ウイルスも毒なのではないかと考える方は多いと思います。ウイルスは、遺伝子情報を含む核酸がタンパクの殻に囲まれた粒子です。遺伝子を持つのは生物的な特徴ですが、細胞がなく、単独では増殖できないため、生物とはみなされません。ウイルスは、自分の核酸を宿主細胞に注入し、その細胞を破壊して出てきます。これによって、宿主細胞が障害を受けます。これがウイルスの毒性の本質で、ウイルスが毒物質を作るわけではないため、今回の特別展では毒として扱われていませんでした。

ウイルスが毒として扱われないのなら、毒の作用はどういうものなのか、代表的な作用によって分類がされていました。

分類:神経毒

作用:神経系に作用し、体内の情報伝達を阻害する

症状:麻痺、痙攣、呼吸困難や精神錯乱など

例:タバコ、ボツリヌス菌

分類:血液毒

作用:血液・血管成分の破壊・障害により、正常な機能を阻害する

症状:赤血球破壊による溶血、毛細血管壁破壊による出血など

例:ヤマカガシ、コモドオオトカゲ

分類:細胞毒

作用:細胞膜の破壊や酵素の阻害、遺伝情報への障害

症状:細胞死、がん、催奇形性など

例:ドクツルタケ、一酸化炭素(血液毒の側面ももつ)

これ以外にも成分の化学構造や効果の出る速さなど、いろいろな分類の方法があるそうです。

第2章 毒の博物館

進んで行くと、イラガの幼虫とヘビとハチの大きな模型が組まれており、今回の特別展で一番の存在感を醸し出していました。なかなかの毒々しさでした。

生物が毒をもつ主な理由は、「身を守るため」と「攻撃のため」と考えられます。動きが遅い動物や動いて逃げることができない植物には、外敵から身を守るさまざまな方法があります。サボテンなどの鋭い棘など、棘があることによって触れられないようにするなどの物理的な方法に加え、棘から毒性のある化学物質を注入し、食べられないように防御するものもあります。

体を覆う毒棘で身を守っています。

(イラガの幼虫の奥にある植物)

セイヨウイラクサの茎葉には、毒成分を含んだ針状の棘(棘毛)がたくさん生えています。イラクサの茎にある鋭い棘には、アレルギー反応を起こすヒスタミンや神経伝達物質のアセチルコリンが含まれ、刺されると神経が刺激されるため痛みを感じます。また、ヒスタミンにより蕁麻疹を発症することもあります。

頭部の左右後方にある毒腺(唾液腺が変化したもの)で毒液を合成し、それを管を介して前方にある毒牙に送ります。

体長数メートルの巨大ヘビから体長数センチの小さな昆虫まで、動物には獲物を捕らえるために毒を使うものが数多く知られています。毒を使えば、俊敏な獲物や自身よりも大きく力強い獲物も容易に仕留めることが可能となります。毒の力を最大限発揮できるよう、毒を送り込むための注入器、そして毒液の成分がそれぞれ進化してきました。

生物以外の世界にも毒は存在します。

植物の毒にはタンニン、シュウ酸カルシウム、アルカロイドや精油成分などさまざまな毒性のある防御物質を生産して植物を食べる外敵から身を守っています。これらの防御物質は植物の成長、生殖や発生などとは関係がない物質で、二次代謝産物(にじたいしゃさんぶつ)と呼ばれています。

@厚生労働省

シュウ酸カルシウムからなる水和物の針状結晶がサトイモ科植物の細胞にたくさん含まれています。食べるとこれが口の中などに刺さって炎症を起こします。また、この結晶はタンパク質分解酵素と共存することにより耐虫害効果が高まります。この結晶は、植物体内でしか生成されず、現在のところ人工的に合成することはできません。クワズイモには、シュウ酸カルシウムが多く含まれており、根茎を食べて中毒を起こした例が報告されている他、汁液が皮膚に付着すると、かぶれることがあるため注意が必要。

@農林水産省

俗に「鷹の爪」と呼ばれるトウガラシ類の植物にはカプサイシンが含まれ、痛覚神経を刺激します。これが辛味の原因ですが、カプサイシンに反応する神経は口の中ばかりに分布するわけではないので、熱さや痛みを感じてしまいます。毒としては催涙ガスなどの他に、辛い料理や温湿布にも使われます。

@秘密結社鷹の爪

日本列島は、植物の種類が豊富な地域として知られています。そのなかには、有毒な植物も多く自生しています。なかでもキンポウゲ科のトリカブト類、ドクウツギ科のドクウツギ、そしてセリ科のドクゼリは、日本産植物で最も毒性が強いことなどから「日本の三大有毒植物」として知られています。

@関東森林管理局

トリカブトを誤食すると手足のしびれ、嘔吐、痙攣などの症状がでます。

@筑波実験植物園

ドクウツギは重症の場合、全身麻痺を引き起こします。

@筑波実験植物園

ドクゼリは目眩、呼吸困難などの症状が発症してしまうことがあり、いずれも死に至る場合があります。

江戸中期の類書『和漢三才図会』で、毒草を扱った95巻にはトリカブトも紹介されている。

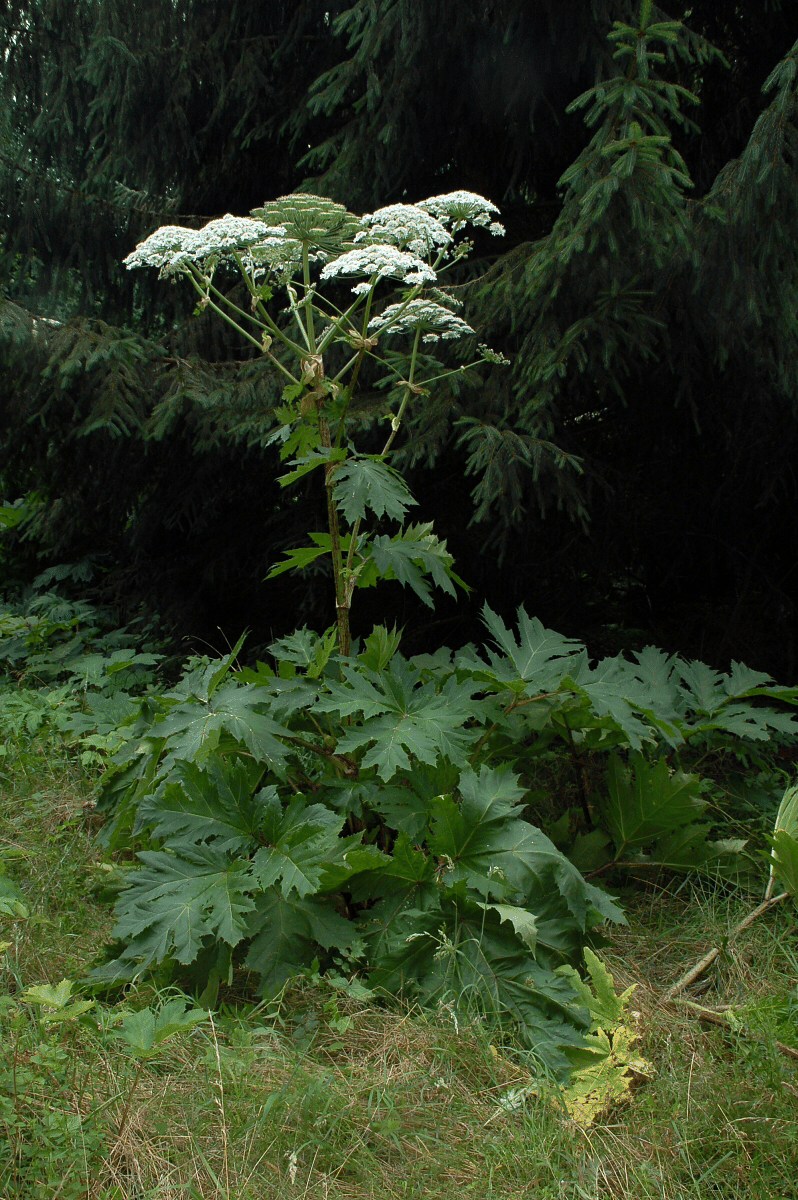

世界には日本の有毒植物をはるかに凌ぐ強毒の植物がたくさんあります。世界最強の有毒植物とも言われるゲルセミウム・エレガンスは、ゲルセミンなどの神経毒を含み、呼吸中枢を麻痺させます。

@Wikipedia

セリ科のジャイアント・ホグウィードは、光毒性(紫外線などの光を受けることによって生じる毒性)がある毒物質を生産し、樹液に触れた後で太陽光に当たると深刻な皮膚炎を発症し、激痛と共に水膨れになり傷跡が何年も消えないといわれています。

@Wikipedia

マチンには有名な神経毒のストリキニーネが含まれ、激しい痙攣を引き起こします。

@Wikipedia

植物にとって根・茎・葉は、体を支え、栄養分を作る大事な器官なので、棘などの物理的な方法やさまざまな毒で守ろうとします。ヒガンバナの鱗茎にはリコリン、ジャガイモに生じる新芽にはソラニンという毒性アルカロイドが蓄積されます。多くの植物で特に根に毒が多いのですが、たいてい葉や茎などにも同様の成分が含まれます。国内の食中毒で被害人数が最も多いのは実はジャガイモですが、理科の授業で栽培・収穫したものを学校で調理したことによる集団食中毒が多いのが要因です。

@熊本大学薬学部 薬草園 植物データベース

生殖器官である花や果実は、植物が最も守りたい代表的な部位。レンゲツツジは花の蜜にツツジ科特有の毒成分グラヤノトキシンを含み、吸うと嘔吐や目眩、視覚異常などの症状を起こして中毒します。インゲンマメには、嘔吐や下痢を起こす毒成分が含まれるため、よく加熱して食べることが必要。モロヘイヤやビワの種子にも毒があります。

ヨーロッパ東南部のバルカン半島のドナウ川流域の農家などには地域的に発生する腎疾患や尿路がんがあり、バルカン腎症と呼ばれています。原因は、この一帯に広がる小麦畑の周辺に自生するウマノスズクサ科のアリストロキア・クレマティティスの種子が収穫された小麦に混入し、その種子に含まれる毒性物質のアリストロキア酸が小麦粉に混入するためだと考えられています。

@Wikipedia

地球上には20万種を超える有毒動物がいます。これらの有毒動物には、身を守るだけでなく、獲物を捕らえるために毒を用いるものもいます。有毒動物の毒の成分や毒牙・毒針などの毒の注入器は、その用途に応じて、多様に、そして巧妙に進化してきました。なかでも、ヒトを咬んだり刺したりして、皮膚のかゆみやかぶれ、痛みなどを引き起こす生物をまとめて「毒虫」と呼ぶことがあります。ハチや毛虫といった有毒の昆虫のほか、ムカデやクモ、マダニやサソリのような節足動物がこれに含まれます。ひとくちに毒虫といっても毒を送り込むための体のつくりはそれぞれ異なっています。

このような毒虫の中で、真っ先に思いつくのはハチですよね。ハチの毒針は卵を産むための産卵管が変化したものです。毒針は幼虫の餌となる獲物を狩るための武器として発達したと考えられますが、自身や巣を守るためにも使われ、攻めと守りの両面でハチの多様化を支える原動力となりました。さらに、幼虫の餌に花粉を使うようになったハナバチ類では、毒針は守り専用の武器へと変化しました。ハチの毒は「毒のカクテル」とも呼ばれ、その毒液には痛みや腫れを引き起こすアミン類、細胞の破壊やアレルギーを引き起こす酵素類や低分子ペプチドが含まれます。スズメバチ類の毒液には激痛を引き起こすハチ毒キニンが含まれ、最大の種であるオオスズメバチからはマンダラトキシンという神経毒も見つかっています。ハチ毒は時に命に関わるほどのアレルギー反応(アナフィラキシーショック)を引き起こします。ハチはむやみにヒトを刺しませんが、最も遭遇しやすい有毒生物のひとつです。複数回刺されることでその危険性が高まるとされています。どのハチに刺されるのが一番痛いのか。自らハチに刺されてみることで痛みを数値化し、比較可能としたものがシュミット指数です。考案者のジャスティン・シュミット博士(1947-2023)はこの研究で「人々を笑わせ考えさせた研究」に対して贈られるイグノーベル賞を2015年に受賞しています。ちなみに共同受賞したマイケル・スミス博士によると、刺されて一番痛い場所は「鼻の穴」らしいです。

@ダヴィンチweb

シュミット指数がレベル別に紹介されていました。

Lv.1

「マッドドーパー」

カッと熱くなるような鋭い痛み。まろやかなハヴァティチーズだと思って食べたら、極辛のハラペーニョ入りチーズだったような感覚。

Lv.2

「ハニービー」

焼かれるような、蝕まれるような痛みだが、どうにか耐えられる。燃えたマッチ棒が落ちてきて火傷した腕に、まず苛性ソーダをかけ、次に硫酸をかけたような感覚。

Lv.3

「カウキラー」

ガーンと来た爆発的な痛みが延々と続き、気が狂ったような叫び声を上げることになる。高温の油が鍋から溢れて手全体にかかってしまったような感覚。

Lv.4

「タランチュラホーク」

目が眩むほど凄まじい電撃的な痛み。泡風呂に入浴中、通電しているヘアドライヤーを浴槽に投げ込まれて感電したみたいに感じるほど。

次は、有毒爬虫類についてです。

爬虫類の毒は唾液腺がもとになった毒腺から分泌され、毒牙を介して相手に注入されます。

タンパク質が主成分で、血液や組織を破壊する毒や筋肉を麻痺させる神経毒などを含みます。

毒をもつのはヘビ類の一部(クサリヘビ科、コブラ科、ナミヘビ科の一部など)とトカゲ類のドクトカゲ科とオオトカゲ科で、世界最大のトカゲ、コモドオオトカゲも有毒爬虫類の一種です。

有毒爬虫類の起源は、いったい何処からなのでしょうか。毒腺と毒牙をもつ複雑な爬虫類の毒の進化を説明する有力な学説のひとつに「有毒類仮説」があります。この説はDNA解析に基づく有鱗目(トカゲとヘビ)の系統関係から、ヘビ類と有毒トカゲが近縁であることが根拠となっており、毒がこれらの共通の祖先の段階で進化した特徴であるとしています。

両生類では多くの種が防御のために毒をもっています。ヒキガエルやイモリの仲間が有名で、アルカロイドなどの神経毒をもつものがほとんど。ヤドクガエルの仲間は特に強力な毒(バトラコトキシン)をもち、一匹のカエルの毒が10人分の致死量になる種もいます。この毒は餌となる無脊椎動物から接種していると考えられています。毒をもつカエルでは、毒素を含む粘液を分泌して身を守るものがほとんどです。しかし、南米産の2種類のカエル、ブルーノイシアタマガエルとドクイシアタマガエルだけは、頭部に発達した毒棘(どくきょく)を突き刺すことで天敵から身を守る変わった生態で知られています。

日本語の「毒」にあたる英語は3つあります。ヘビやハチなどの動物が生産して、咬んだり刺したりすることによって体内に注入されるのはヴェノム(venom)と呼ばれ、そのために毒腺という器官をもつものもあります。トキシン(toxin)は、主に植物や両生類など生物の毒を指します。ポイズン(poison)は最も広い概念で、毒性があるものの例えとして(殺虫剤、アルコール、毒薬など)比喩的にも用いられます。

日本に住んでいて怖い毒は、フグ毒ですね。

フグ毒(テトロドトキシン:TTX)は、神経伝導や筋収縮に関わるナトリウムチャネルに結合し、そのはたらきを阻害します。ヒトが摂取すると、痺れや麻痺などの症状が発生し、重度の場合には呼吸困難によって死に至ります。フグ自身は、フグ毒が結合しにくいナトリウムチャネルをもっており、中毒死することはありません。フグはテトロドトキシン(TTX)と一緒に存在することが多いTTX類縁体(TTXと性質や構造が似ている物質で化学変化でTTXにもなる)を嗅ぎ分けることで、TTXをもつ餌を積極的に食べることが研究で明らかにされました。嗅覚を阻害すると餌の選択性も失われます。

1992年、パプアニューギニア産の鳥ズグロモリモズが、羽や皮膚にバトラコトキシン類の毒をもつことが見い出されました。この毒は、餌とするジョウカイモドキ科の昆虫に由来する神経毒です。

@Wikipedia

ところで、中国の歴史書には「鴆(ちん)」という羽に毒をもった鳥が記載されており、長く空想上の生物と考えられてきました。この鳥が伝説の毒鳥「鴆」なのか、興味がもたれます。コミックの「ぬらりひょんの孫」にも、鴆が登場してましたね。ぬら孫好きだったので、よく覚えています。有毒な哺乳類は数種しか知られていませんが、カモノハシ(単孔類)、スローロリス(霊長類)、ソレノドン(トガリネズミの仲間)など系統的には多岐にわたります。スローロリスは肘にある腺からの分泌液を舐め、唾液と混ぜて毒液を作り、体に塗ったり天敵に咬み付いたりして使います。ソレノドンは毒を含んだ唾液を分泌し、咬み付くことで相手に注入します。

体表粘液には魚に効く神経毒がある

海洋にも目を向けてみます。

海洋には少なくとも3万種前後の有毒動物がいます。

クラゲやイソギンチャクなどの刺胞動物は、全ての種が刺胞と呼ばれる毒の注入装置をもっています。毒銛を使って狩りを行うイモガイ類(軟体動物)や全身に毒の棘をもつオニヒトデ(棘皮動物)、魚類で最強の刺毒をもつオニダルマオコゼなど、実に多様な有毒種がいます。

棘に毒腺があり猛毒をもつ

イモガイ類は肉食性であり、歯舌歯を変化させた毒銛を使って狩りをします。イモガイ類の毒銛の形状や毒の成分は、餌の種類(魚や貝、ゴカイ類、ウミケムシ類)に合わせて実に多様化しています。

歯舌歯(しぜつし)のカエシが非常に小さい。

魚食性。強毒。

カツオノエボシも展示されてました!

カビやキノコなどの菌類も毒を生産します。毒きのこの毒も、カビがつくる毒も、植物と同様に体を守ったり、その生育場所と栄養源を守ったり(食べられないように)するためと考えられています。毒きのこには多くの「迷信」が存在しますが、派手なキノコは毒、などは全てウソで、キノコの食毒を見分けるための万能の方法は存在しません。さらには、地球上のキノコの大半は食毒不明なのです。キノコの毒は、食べられることに対する防御なのかもしれませんが、その進化的・生態的意義は厳密には分かっていません。

毒きのこの中毒症状にはさまざまなものがあり、主に6つに分けられます。

1.食用

言うまでもなく普通に食べることの出来るキノコのこと。

2.毒(幻覚症状)

いわゆるマジック・マッシュルームと呼ばれるキノコの中毒症状。花壇など意外と身近な環境にも生えますが、毒成分にシロシビンやシロシンを含む野生キノコのいくつかは、食べることはおろか所持することも法律で禁じられています。

3.毒(痙攣など)

ベニテングダケを含むテングタケ属に多く見られ、イボテン酸やムシモールなどの毒成分によって引き起こされます。そのほか、若干の精神錯乱に加え、ムスカリンを含むキノコを食べた場合には発汗や呼吸困難などの症状が出ることもあります。

4.毒(悪酔い)

食用キノコなのに、お酒と一緒に食べるとひどい悪酔いをするという変わった症状。その原因はさまざまですが、キララタケなどのヒトヨタケ類ではコプリンという成分が、アルコール分解酵素の作用を阻害することが知られています。

5.毒(腹痛など)

下痢や嘔吐などの、野生キノコで最も頻繁に起こる中毒例といえます。本展示で紹介するそのほかのカテゴリの毒きのこの大半も、この症状を伴います。体質により中毒する、とされるキノコの多くもこれにあたります。

6.毒(致死)

毒きのこ中毒のなかで最も致死的な症状です。主成分はアマニタトキシン類で、主にドクツルタケを中心とするテングタケ属から知られています。タンパク質の合成が阻害され、腎臓や肝臓などの細胞が破壊されていくことで死につながる。

しかし、以上に分類されない特殊な中毒症状というのもあります。例えば、ドクササコを食べると手足の先端部が激しく痛み、赤く腫れあがるという症状が一ケ月以上続きます。

他にも、カエンタケは食べると致命的な症状が出るだけでなく、世界的にも稀な「触ってもいけない」という毒きのこです。毒成分はトリコテセン類で、触ると皮膚の炎症を起こす可能性がある。

@大阪市立自然史博物館 毒 HP

これまでは大阪や京都ではほとんど見つかっていなかったカエンタケですが、近年「ナラ枯れ」あとの枯れた株のまわりにしばしば発生するのが観察されるようになってきました。毒性としては最悪に近いもので、嘔吐、下痢、悪寒、腹痛さらに腎不全、肝不全、呼吸器不全、小脳の萎縮などで死に至ります。キノコが古くなるまで昆虫も寄せ付けません。食べてしまったヒトはベニナギナタタケと間違えた場合や、冬虫夏草と間違ってお酒につけてしまった場合などがあるようです。よく覚えて、絶対に食べないようにしてください。また、カエンタケの汁は皮膚刺激性が強く炎症を起こします。触ってはいけない唯一のキノコです。

さらに間違えやすいキノコとして国内で特に中毒例が多いのはツキヨタケ、クサウラベニタケ、カキシメジの3種ですが、最近はオオシロカラカサタケの中毒例も増えています。どのキノコによるものか、中毒の原因が特定できない場合も多くあります。

日常生活をしていると、気を付けていないと嫌でも発生するカビも毒として分類されます。カビは300種類以上のマイコトキシンと呼ばれる毒を生産し、これが食品に混入すると、ヒトを含む、さまざまな生物に被害を与えます。アフラトキシンは、アスペルギルス・フラブスが生産する発がん性をもつマイコトキシンです。互いに構造が類似した、アフラトキシンBとアフラトキシンGがあり、さらにそれぞれに類似した複数の物質が知られています。ナッツや穀物のアフラトキシン汚染が有名。フザリウム・グラミネアルムは、麦類赤カビ病の原因菌で、トリコテセン類と総称される嘔吐や下痢、がんの原因となるマイコトキシンを生産します。イネやトウモロコシなどさまざまな穀物に発生します。

第3章 毒と進化

毒の存在は、生物同士の日常の関係ばかりでなく、長期にわたる関係や、個々の生物の生き方に影響を与えてきました。毒がある環境では、多くの生物は生きることができません。しかし、逆にそのような場所で生きられれば、競争を避けることができ、生存に有利。毒が招いた生物の多様化と生物相互関係の共進化に大きく変化が生じました。多くの生物にとって生きていくうえで必要不可欠な酸素ですが、呼吸に使われなかった余剰の酸素(活性酸素)はさまざまな化学反応を引き起こします。生体内にはビタミンをはじめとする抗酸化物質や酵素があり、活性化酸素を片付けてくれます。しかし、これらで防御しきれないと、短期には痙攣、目眩など、長期には老化や発がんを含むさまざまな障害が発生してしまいます。

海底には熱水が噴出する場所があり、その熱水域にはヒトに有毒な硫化水素や重金属が広がっています。さまざまな金属元素が溶け込んでおり、沈殿してチムニーとなります。チムニーの噴出口周辺は100~400℃程の高温になる場合もありますが、周辺は冷水です。細菌は硫化水素や水素からエネルギー源を生み出し、その細菌を食べる動物たちが帯状に分布します。最も毒や熱に耐性の強い種は熱水の近場に生息し、特殊なたんぱく質やストレスに強い細胞をもっています。

ゴエモンコシオリエビは、硫化水素やメタンをエネルギーに変える細菌を腋毛に共生させ、餌として利用するヤドカリの仲間。

火山地下のマグマには、高圧下でさまざまな火山ガスが溶け込んでいます。大部分は水と二酸化炭素ですが、有毒なフッ素化水素、塩化水素、二酸化硫黄、硫化水素なども含まれます。これらのガス成分は噴火時にはマグマを泡立たせて膨張させることで爆発的な噴火を引き起こします。また活動的な火山では平穏期にも火山ガスが地表に放出されています。鉱物の多くは珪酸塩鉱物(けいさんえんこうぶつ)ですが、非鉄金属は主にマグマや熱水活動に伴う硫化鉱物として産します。硫化鉱物を焼くと酸化物に、酸化物と炭素を蒸し焼きにすると単体の金属が得られます。その金属が毒性をもつ場合も、副産物が毒性をもち、周辺環境を汚染する場合もあります。

有害イメージが強い砒素(ひそ)やクロムなども、実は体内では何らかのはたらきをもつ必須の元素です。しかし、これらの微量成分の「最適範囲」は広くはなく、取り過ぎれば過剰症や中毒、不足すれば欠乏症になるという、まさに「薬と毒は紙一重」なのです。毒のなかには、人間が作り出したものもあり、身の周りの化学製品が、実は毒であったなんてことがあります。科学技術の進歩で生活が豊かになる一方で、同時に人間や地球にとって害悪となる原発汚染水などを環境中に放出していることも確かです。これまでに放出された汚染物質への対応や、新たな汚染物質の放出を防ぐには、国際的な協力が必要です。

有毒動物には明るい色と暗い色のコントラストが目立つ警告色をもつ種がいます。警告色には、自身が有毒動物であることを周囲に伝え、自身と外敵の双方が無用な争いによる傷を負うことを防ぐはたらきがあります。アカハライモリの背中は褐色の目立たない保護色ですが、お腹はよく目立つ赤色です。天敵に襲われると背中を反らして丸くなる防御姿勢をとり、お腹の警告色をアピールします。この姿勢は「スズガエル反射(Unken reflex)」と呼ばれ、イモリ類のほかにスズガエルの仲間にも見られます。ヤドクガエル類は赤や黄色、青色などの鮮やかな警告色をもち、昼間に活動します。キオビヤドクガエルの黄色と黒色のコントラストが強い体色は、薄暗い熱帯雨林の林床でもよく目立ち、捕食者に毒性をアピールするのに役立ちます。

捕食対象にした生物が有毒であることを学習した捕食者は、その特徴をもつ生物を避けるようになります。複数の有毒生物種の外見が似る現象を「ミューラー擬態」、無毒の生物が有毒生物と似た外見をもつ現象を「ベイツ擬態」と呼びます。ともに研究者の名前にちなんだ名称です。

さらに魚類には、岩や砂、海藻、枯れ葉などに擬態する種がいることが知られています。なかでもカワハギの仲間のノコギリハギ(無毒)は、フグの仲間であるシマキンチャクフグ(有毒)に擬態をしていることで有名です。体形や色彩だけでなく遊泳などの行動もそっくり。ノコギリハギとシマキンチャクフグの見分け方として、ノコギリハギの背鰭(せびれ)と臀鰭(しりびれ)はシマキンチャクフグのものよりも幅が広い(基底が長い)ことなどで見分けられます。

自身で毒を作れない有毒生物は、他者の毒を利用または盗用しているといえます。テトロドトキシンを自身で作れないフグや、ヒキガエル類の毒を防御用の毒として利用しているヤマカガシも毒を盗用しています。

@大阪市立自然史博物館 毒 HP

毒の盗用のなかでも究極形のひとつがミノウミウシ類やフウセンクラゲ類による刺胞の盗用「盗刺胞(とうしほう)」です。ミノウミウシ類はヒドロ虫の刺胞を消化せず、自身の防御に再利用しています。

ミノウミウシ類の餌となるヒドロ虫の一種。展示標本ではムカデウミウシの摂食シーンも再現。

動物に食べてもらうことで種子を運んでもらう植物は多いですが、熟した種子を運ばせるため、未熟な果実には毒性物質を高濃度で凝縮させて食害を防ぐという散布戦略をしているものがあります。カキノキの果実は、未熟なときはタンニンの濃度が高く、食べると渋くて美味しくありません。またライチも未熟な果実は神経毒性のあるヒポグリシンを含みます。逆に熟した果実は、動物に食べてもらい、中の種子を散布してもらうため、毒性をなくし、甘みを増し、視覚的にも美味しそうに見せる仕組みをもっています。

これまで見てきたように、多くの生物が体に毒をもつことで捕食者から身を守ってきました。しかし、その毒さえ克服できれば、毒生物は競争相手の少ない魅力的な獲物となります。身を守る「毒」とそれに対抗する「耐毒」の終わることのない進化合戦は今も続いています。

昆虫は植物の毒を克服することを進化の原動力として多様化した生物です。既知種の半数以上が植食生とされ、青酸カリをも上回る強い毒をもつキョウチクトウでさえ克服した昆虫が存在します。キョウチクトウスズメはその代表で、幼虫は体内に毒を避ける機能をもつことで、キョウチクトウを食べて育つことができます。

ユーカリの葉は繊維質が多くて硬く、消化しにくいことに加え、青酸化合物やテルペンなどの

強い毒素を多く含んでいます。そのためほとんどの哺乳類はユーカリを食べることができませんが、コアラはシトクロムP450(CYP)という解毒酵素が肝臓で強くはたらいているほか、長さ2mにもなる盲腸の中で腸内細菌によっても消化と解毒をおこなっています。

コブラの強力な毒は狩りだけでなく防御にも役立ち、天敵はそれほど多くありません。しかし、ラーテルはコブラやクサリヘビの毒に耐性をもち、積極的に捕食しています。毒を注入されても効果は一時的で、意識を失っても数時間で回復します。ラーテルの神経細胞にある受容体では、コブラの神経毒が効きにくいような遺伝子の変異が起こっていることが判明しています。

第4章 毒と人間

毒を通して人類の歴史を遡ってみると、興味深いことばかりでした。ヒトが毒を利用した最古の証拠は、南アフリカのボーダー洞窟で発見された「切れ目のある木の棒」で、2万4000年前のものと推定されています。この切れ目に付着した成分から、トウゴマの種子に由来するリシノール酸とリシンレイド酸が検出されたため、リシンが毒として利用されていたことがわかりました。

こちらの絵は、ルイ・フィギエ著「Vies des Savants Illustres(著名な学者の生涯)」の挿絵である「大プリニウスの死」です。イタリアにあるヴェスヴィオ火山が噴火したためポンペイの人の救助へ向かったプリニウスでしたが、火山ガス(硫化水素)のため命を落としてしまったことを伝えるための絵。硫化水素は「温泉の硫黄のにおい」のもとですが、神経毒で呼吸不全などで急死する原因になりえます。

中世ヨーロッパのルネサンス期に登場した貴族チェーザレ・ボルジアは、政敵などを殺害するためにカンタレッラという毒薬を使用しました。

本名 : テオフラストゥス・フォン・ホーエンハイム

スイス出身のパラケルススは、水銀を医薬品として使用されたとされています。ハリー・ポッターや鋼の錬金術師などでも有名ですよね。

@Wikipedia

近現代に入ると、イギリスのヴィクトリア朝時代のウィリアム・パーマーがマチンを使って毒殺をおこなったといわれています。

ドイツ出身の物理学者フリッツ・ハーバーが、空気中の窒素からアンモニアを作ること(ハーバー・ボッシュ法)に成功しました。変なメガネが気になるなぁ。

@東京工業大学

第一次世界大戦に敗戦し、経済危機に陥ったドイツの化学研究を支援するため、星製薬株式会社および星薬科大学の創設者である星一(ほしはじめ/1873-1951)は、現在の価値にして20億円を超える私費を提供しました。1924年、その返礼も兼ねてハーバー博士は来日し、星薬科大学をはじめ日本各地で講演を行い、日本の化学界にも大きな影響を与えました。

人間がはじめて毒を利用したのは、狩猟だと考えられており、毒を操りながら、歴史と文化を築いてきました。

トリカブト矢毒文化圏であるアイヌ民族の弓と矢。トリカブト毒は神経毒で獲物も麻痺させます。調合された毒は矢じりのくぼんだ部分に取り付けられました。

北海道の先住民であるアイヌ民族は仕掛け弓「アマッポ」を使用する独特な狩猟方法を用いていました。これを動物の通る道に設置して、自動で毒矢が発射される仕掛けです。アイヌ民族が、毒を熟知し、自然と共存する文化をもっていたからこそ可能であった方法といえます。

江戸時代には「肌の白さ」は美しさの重要な要素とされていて、「鉛白(えんぱく)」でできた白粉(おしろい)が白さを演出するファンデーションとして広く利用されていました。また、「伊勢白粉」という、水銀を主成分とした白粉も使われることがありました。鉛も水銀も毒性があり、健康に悪影響を与えていた可能性があります。

狩猟や生活の他にも、食べ物にも毒をもつものも勿論ありますが、人間の食に対する飽くなき追求は、時として強い毒性をも乗り越える原動力になりました。毒の除去、無毒化によって、本来ならば食べられないような生物を食材として活かしています。

タピオカの原料でもあり、冷凍うどんにも使われている熱帯地域の代表的な作物であるキャッサバは、青酸配糖体とその分解酵素を別々の細胞にもっています。細胞が壊れると分解酵素がはたらき青酸を発生させることで食害を防いでいるのです。食用にするには、この根茎を擦り下ろし、水に晒して青酸を溶かし出して無毒化します。

第5章 毒との上手い付き合い方

人間の社会・経済活動では、自然界には存在しない規模の交通・物流によって、さまざまなものが移動します。セアカコケグモやヒアリのような本来日本にいなかった毒性の生物は、人間の移動や物流に伴って、日本に入ってきました。

スギヒラタケは、長い間爽やかな香りのする食べられる野生のキノコとして知られていましたが、2004年に腎障害の素因をもつ人には毒性があることが分かってからは、毒キノコとして扱われています。アスベストは、長い間、魔法の鉱物として重宝されてきましたが、1970年代から人体や環境への有毒性が分かり、現在では使用禁止となっています。

毒は有害なものばかりですが、毒は毒でも役に立つ毒もあります。

ペニシリンは、バクテリアの細胞壁の合成を阻害し、育成を抑制します。バクテリアにとっては、毒ということができるのですが、人間はその利用を考えました。

毒素に結合する抗体を分離精製したもの。

液状のものと凍結乾燥した粉末のものがある。

抗毒素は毒素に結合してその効果を中和する抗体です。ウマなどの動物に毒性を抑えつつ、抗原性を保ったものを注射して抗体を作り、それを精製して得られます。毒ヘビの抗毒素(血清けっせい)が特に有名で、ハブでは咬傷(こうしょう)による死亡者が激減しました。ヘビ以外にもクモ毒や破傷風毒素、新型コロナウイルスの治療にも抗毒素(中和抗体)が用いられています。毒の一部は、人間が開発した技術で無力化できるのです。日本では実際に使用されたことがないセアカゴケグモの血清も国内に準備されているそう。備えあれば憂いなしですね。

今回の特別展では、さまざまな毒や毒生物を知ることができ、毒のもつ意味や、毒との関わり方について学ぶことができました。私たち人間は、こんなにも毒に囲まれて生活しているのかと非常に驚きました。しかも、毒は毒でも役に立つ毒もあり、さらにびっくりしました。生きていくうえで、切っても切り離せない存在である毒と上手く付き合っていくことが必要なのだなと考えさせられる重要な展示でした。少しでも学んでいきたいと思います。

---追伸---

毒展で、鷹の爪とのコラボがあったけど、個人的には名探偵コナンとコラボして欲しかったなぁ。「コナンの毒殺まとめ」とか「アポトキシンに関わる話」とか面白そうだなぁとか考えたりとかとか…でも、面白かった!毒は怖いけど、知的好奇心が止まらない!

@名探偵コナンYouTube channel

参考資料