素人がChatGTPとBirdで解説付きの解答を出しましたが、2か所訂正あり。

5月31日に公開したものを編集せずに、改めて修正箇所のみ公開します。

大手予備校の解答と解説お待ちしています。まだ解説は出ていないのかな。

解答参照:IPSA心理学大学院予備校

問5 探索的因子分析において、固有値の変化がなだらかになる1つ前までの固有値の数を因子数とする基準として、最も適切なものを一つ選べ。

① MAP基準

② VSS基準

③ カイザー基準

④ スクリ―基準

⑤ ガットマン基準

**********************************

【探索的因子分析で因子の数を決めるための基準】

答え ③

因子分析(factor analysis)とは?:

観測される一連の変数から直接観察することのできない因子(潜在変数)を見出す方法

<探索的因子分析の手続き>

・ 因子の抽出

・ 共通因子数の選定

・因子の回転

・ 各共通因子の意味の解釈

・分析結果の精度の確認

③ カイザー基準(Kaiser's Rule):この基準では、固有値の変化が急激になだらかになる直前の固有値(因子の重要性を示す)を因子数の目安とします。固有値が1より大きい因子を選びます。固有値が大きいほど、その因子は重要だと考えられます。

⑤ ガットマン基準(Guttman's Rule):この基準では、最初の因子の重要性を考慮します。最初の因子の重要性が他の因子よりも大きければ、その因子数を選びます。因子の独自性や解釈可能性を考慮する観点から、最初の因子が特に重要とされる場合に利用されます。

① MAP基準(Minimum Average Partial):MAP基準は、因子分析という統計的な手法で、データの背後にある要素を見つけることができます。MAP基準では、因子の数を決めるために、因子同士の関係を考慮します。関係が弱いほど因子の数は少なくなります。因子数が増えると、因子間の相関が強くなり、平均部分相関の絶対値が小さくなる傾向があります。MAP基準は因子数の選択において、因子間の独立性を重視します。

② VSS基準(Velicer's Minimum Average Partial):この基準では、因子の数ごとに単純な構造が得られるかどうかを評価します。データをランダムに比較し、因子の特徴的なパターンがあるかどうかを見ます。VSSはVery Simple Structureの略であり、因子の数が少なくてもわかりやすくなることを重視します。

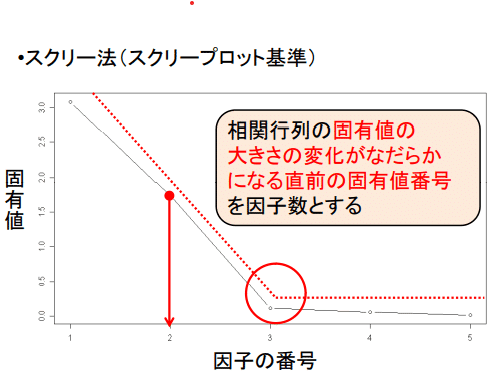

④ スクリーン基準(Scree Plot Criterion):

スクリーン基準では、固有値を使って因子の数を決めます。固有値をグラフに表示し、固有値の変化が大きい部分を見つけます。その変化が急になだらかになるところを因子の数の目安とします。因子数を決定するための直感的な方法として利用されます。

問94 WISC-Ⅳについて、適切なものを一つ選べ。

① 対象年齢は5歳から20歳である。

② PSIの基本検査は、符号及び絵の抹消である

③ WMIの基本検査は、数章及び語音整列である。

④ FSIQは、言語性IQと、動作性IQに分けられる。

⑤ IQと指標得点は、標準偏差30に設定されている。

**********************************

【WIS -IV】

答え ③

WISC-IVは、5歳から16歳11ヶ月までの子どもを対象とした知能検査です。全検査IQ(FSIQ)と4つの指標得点(言語理解指標、知覚推理指標、ワーキングメモリー指標、処理速度指標)から構成されています。

① 誤り。WISC-IVの対象年齢は5歳から16歳11ヶ月までです。

② 誤り。精神運動指数(PSI)を測定する検査です。PSIの基本検査は、精神運動のスピードと正確性を測定する尺度です。PSI検査は、符号、絵の抹消、符号の再検査の3つの検査から構成されています。

③ 〇 WMI(ワーキングメモリー指標)の基本検査は、数章、語音整列です。補助検査として数字のワーキングメモリー、符号の再検査等があります。ワーキングメモリーは、情報を短期的に保持し、処理する能力です。WMIは、学習、記憶、問題解決などの能力と関連しています。WMIが低い場合、学習が遅れたり、記憶力が低下したり、問題解決が困難になったりする可能性があります。

④ 誤り。全検査IQ(FSIQ)が言語性IQと動作性IQの2つに分けるのはWISC-Ⅲモデル。

⑤ 誤り。IQと指標得点は、標準偏差15に設定されています。

5月31日公開の第6回公認心理師試験解答解説に参照追加します。

作成にはChatGTPとBirdを使用。根拠の資料を確認して解答、解説しました。

厚生労働省ホームページより

公認心理師法

労働安全衛生法

働き方改革

認知症初期集中支援チームについて

精神障害の労災認定

パワーハラスメント防止措置

「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」

精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会

精神保健福祉法、等

総務省ホームページより

人事評価研究会資料、等

内閣府ホームページより

人事評価のポイント (内閣人事局)、等

文部科学省ホームページより

初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド、等

MSDマニュアル家庭版ホームページより

女性の健康上の問題 -月経前症候群、等

DSM-5より

John Bowlby_Maternal deprivation hypothesis、等

一般財団法人 放送大学教育振興会 放送大学教材(認定心理士、公認心理師必須科目教材の全て)、等

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?