第三帝国の誕生 第4夜~NSDAP・賠償金・ミュンヒェン一揆~

■音声リンク

『第三帝国の誕生 第4夜~NSDAP・賠償金・ミュンヒェン一揆~』

■台頭----00:00:06

[TIME]----00:00:06 ドイツ労働者党での台頭

【N】さて、アドルフ・ヒトラーがなんとなく参加した小さな党「ドイツ労働者党」ですが、党首はドレクスラー、そしてカール・ハラー。

が、入党したヒトラーには、どうも彼らがイケてるとは思えなかった。

【D】ほうほう、なるほど。

【N】まず自分より演説がうまくない。あと何より、彼らは戦場に行っていない。

【D】おぉ。

【N】そこはけっこう意識の差があったようで。

【D】うーん、なるほど。

【N】ちなみに初期のヒトラーは軍服を着て演説をしていたらしいですね。

【D】うんうん。──あれ? イメージで思い浮かぶアレは軍服ではないの?

【N】あれはナチ党の制服だね。褐色の。

【D】そうなんだ。

【N】そう、あれはのちに自分たちで作ったもので、この頃は恐らく国軍の軍服を着ていたのではないかな。それでブランディングしていた。ようは戦場を知っている──復員兵である、ということが強みであったと。

【D】うーん

【N】──という感じでスタートを切るわけだけれども、彼は入党して間もない内から頭角を現してくる。

ただヒトラーは、この時期のドイツ労働者党を実際以上にショボく書いている可能性があって──。

【D】ほうほう。あえてショボく書いているのか。

【N】そうそう。俺が大きくしたみたいな感じで書いているので……。ただ彼が、自身の演説の才能で集会の動員数を増やしていったのは確かだと思われます。

【D】うん。

【N】ヒトラーは1919年10月16日、ホーフブロイケラーというビアホールで、ドイツ労働者党の弁士として初めて演説をするんだけれども、このときはガリ版刷りでフライヤーを刷り、地道に宣伝をして、そこそこ聴衆を集めたようですよ。

【D】(笑)──ライブ・バンドみたいだ。

【N】そうそう、まさに。──演説もオーディエンスに刺さってね。寄付なんかもあって、300マルク儲けたという話が残っていますね。そう、まさに今言ったように、この時期は趣味から本格的に活動を始めたバンドみたいなノリがあるんですよ。

【D】うんうん。

【N】実際、初期のヒトラーたちも客が集まるかドキドキしていたらしくて、「集まらなかったらどうしよう……」「やめた方がいいんじゃない……?」みたいなやり取りもあったらしいですよ。

【D】おー、青春時代だ(笑)

【N】(笑)──それでも客足は伸びていって、いい感じだった。

しかもヒトラーは、集会に際して聴衆から入場料を取るという、この当時のミュンヒェンでは珍しい手法をとっていて、これもいい収入になったようですよ。

【D】エンタメ化していません?(笑)

【N】まさにそう。それこそライブというのか。お金払ってビール飲みながらイカした演説を聴く、ということなんでしょうね……(笑)

【D】まあ、高揚するだろうな。お金を払ってビール飲みながら見たほうが。

【N】まあね。だからほんと、ライブハウスに近いノリがあったのかもな。

【D】うん。

【N】こういう感じでお金にもなる、ということで、ヒトラーはこののち、1920年3月に正式に軍を除隊するんだけれども、そこから一応無職になるのね。

【D】あ、はいはい。

【N】でも裕福とは言えないまでも、政治活動で食えている。結局この人、最後まで正規の就職をしなかったんですよ。

【D】ふーん、……そうなんだ。

【N】そうそう。あ、えーとね、のちに※国籍を取得するときにエセ官吏になったりはしているんだけれど、それはもっとあとの話だね。でも、ちゃんとした仕事には就いていないですよ。

※後述しますが、大統領選挙出馬の際に取得します。

【D】へー。

【N】のちにそれこそ『我が闘争』の印税で食えるようになるしね。

【D】あー、そう。ほうほう。

[TIME]----00:04:22 カール・ハラーとの対立

【N】そんな感じで、いい調子ではあったんだが──、さっそく党内で軋轢が生じます。党の共同設立者で党議長だった、カール・ハラーとの対立だね。

これは前に話したけれど、もともとハラーはドイツ労働者党を、政党というよりはトゥーレ協会の下部組織──あくまでも閉鎖的な秘密結社として運営していきたいと思っていた。

【D】うん。

【N】しかし、ヒトラーは宣伝をガンガンやって、党としてもっと広く公開集会を行っていくべきだと主張するんですよ。ドレクスラーもヒトラー同様、政党としての活動を望んでいたらしい。

なので、ドレクスラーとヒトラーは、党としての綱領──基本方針をちゃんと作っていくべきだと考え、実際草案にも着手する。

【D】ほうほう。

【N】しかし、ハラーはその方針に反対する。あくまでトゥーレ協会の指示のもと、動くべきだと。

【D】うん。

【N】結局1920年1月、ハラーはドレクスラーとヒトラーによって離党に追い込まれる。最初の分裂ですね。

【D】うん。

[TIME]----00:05:23 NSDAP(ナチ党)誕生と「25か条綱領」

【N】そして、ここから政党としての活動に舵を切るんだけれども、それにあたってドイツ労働者党は党名を変えることにする。その新しい党名こそ、ズバリ──。

「国民社会主義ドイツ労働者党」

【D】「国民社会主義ドイツ労働者党」……ほうほう。

【N】NSDAP。いわゆる「ナチ(Nazi))と呼ばれることになる党ですよ。ここで、この名前になる。

【D】あー、はいはい。

【N】そして新生ナチ党は、「25ヶ条の綱領」というものを作り、お披露目として1920年2月24日、ホーフブロイハウスで2千人の聴衆を集めて大々的な集会を開く。数カ月前まで100人、200人単位だったんだけれども、これが2千人だからすごい伸び率。とはいえ、やっぱりヒトラーが初期の状況を過剰にショボく描いていたのかもしれないね。基本的にオレ様が党をデカくしたという伝説として語っているんで。

【D】はいはい。

【N】しかもこの時代の政治集会の常として、騒ぎを起こしてやろうと政敵も紛れ込んでいたりするのよ。

【D】ああ、なるほど。スパイみたいな感じで。

【N】もう、スパイどころか暴れるという。なので、この2千人の中には恐らくかなりの数の左翼もいたと思われる。

よく言われるんだけれど、ビールジョッキを返却しないで、テーブルの下に溜めていくっていうんですね……(笑)

【D】何それ?

【N】ようは凶器にするために。

【D】投げるの? 最後

【N】そうそう。当時はそういう殺伐としたビアホールだったわけですよ。

【D】はー、怖いな。

【N】ともかく、そこで彼らは「25ヶ条綱領(25-Punkte-Programm)」を発表するんですな。党の綱領を。

これ、内容をざっくり言ってしまうと──。

「大ドイツ主義による民族の統一」(1条)

「ヴェルサイユ条約いらね」(2条)

「植民地ゲットしよう」(3条)

「反ユダヤ主義です」(4条)

「利子奴隷制」(11条)

「トラスト企業は国有化」(13条)

「土地改革をしよう。公益のためなら土地は国に収めさせるよ」(17条)

「よくない新聞・報道は規制するよ」(23条)

あとエトセトラ──、という感じで、けっこう物騒なことが書いてありますね。さらっと。

【D】そうですね。

【N】これ、今の我々が聞くと「おいおい」という感じなんだけれど、当時はあまり新鮮な内容ではなかったらしいですね。概ね他の右派や民族主義団体もこんなような主張をしていた。ただ、我々の中の右翼イメージとそぐわないのは、「企業の国有化」とか反資本主義的な要素が入っている、というところ。でも、やっぱり「大ドイツ主義による統一」とか反ユダヤ主義というものは必ず入っている。

【D】聞き馴染みのある。

【N】この日の演説は聴衆を熱狂させ、そのあとの討論会ではヒートアップしてかなり大騒ぎになったらしいですね。

【D】ほー。

【N】ちなみにこうした集会での騒ぎのために、党内には会場警備隊が作られていたのよ。暴れる客をつまみ出したりなど、警備をする人たちね。これがのちの「突撃隊」、いわゆる「SA(エスアー))になる。

【D】おぉ……。

【N】この時はまだ会場の整理とかをしていたような人たちだった。

[TIME]----00:09:20 エルンスト・レーム登場

【N】さらに「ちなみに」が続いて恐縮ですが──のちに突撃隊を指揮することになる人物で、エルンスト・レームという男が、この集会の少し前に入党しているんですな。

【D】うん、知らないですな。

【N】でも多分、これまで登場してきた中で最も知名度が高い党員。

【D】そうですか。

【N】長くお付き合いすることになりますよ。

【D】じゃあ、よく覚えておかなきゃ。

【N】このレームという人は、帝国時代からの軍人で、戦後も引き続き軍務に就いていたんだけれども、ミュンヒェンにレーテ共和国──左翼政権が樹立されると、そのレーテ共和国を粉砕するために、フライコーアの1つであるエップ義勇軍に参加していた。

【D】うんうん。

【N】またレーム自身も、そうした準軍事組織・義勇軍の立ち上げに関わるオーガナイザーみたいな人で、……これは軍の裏仕事だった。正規の軍人なんだけれど、こういうことをやっていた。

【D】うん。

【N】で、彼は鉄拳団(Eiserne Faust)という、超強そうな名前の軍人団体を設立していた。アイアン・フィスト。

【D】ほうほう、すごいね(笑)

【N】うん。この当時のドイツの政治団体は、名前イカついのが多いんすよ。

【D】アイアン・フィスト……モーターヘッド(Motörhead)のアルバムだね(笑)

※モーターヘッド『アイアン・フィスト』

【N】「鉄兜団」というのもいるからね。

※「鉄兜団、前線兵士同盟」(Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten)……1918年12月に結成された保守的な退役軍人組織。本シリーズではナチ党政権成立時に登場します。

【N】この鉄拳団の中にヒトラーの恩師であるカール・マイヤーもいたんで、彼を通じてヒトラーと知り合っていたんですな。

【D】うん、うん。

【N】そして、レームもマイヤーらと同じで、今後のためにこうした労働者向けの民族主義政党に影響力を持つことを画策したんだと考えられる。そして、このレームがヒトラーと軍との間の橋渡しをするんですな。なので、初期ナチ党では極めて重要な人物。

【D】ほうほう。

【N】──もちろん、成長しつつあったとはいえ、ナチ党はまだまだ地方の泡沫政党に過ぎない。だから、レームもこの党にばかり期待をかけていたわけではないでしょうね。数あるオプションの中の1つという感じで、一応ツバつけておこうという。

【D】うん。

【N】実際、彼はいくつもの右派団体とか、旧帝国軍との間でコネクションを持っていた。またこういう立場なんで、武器を入手するルートも持っていて、「機関銃王」という仇名があった。

【D】ほうほう(笑)

【N】だからナチ党にとっては強力な味方になるわけね。

【D】うん。

【N】──と、まあ、こういうような、ちょっと特殊な経緯で加わっているレームさんなので、ヒトラーがのちに党のイニシアチブを握ったあとも、彼をドイツ語で「ドゥ(Du)」──「君」とか「お前」みたいな感じなのかな──と呼べる立場だった。ちょっと正確なニュアンスがわからないんだけれども、かなり近い距離でしか使えない呼びかけ。

【D】うん。

【N】ちなみにこのレームさん、かなりパンチの効いた人相のうえ、顔面には戦場の傷痕が残っていて、いかにも無骨な軍人という感じですな。──切り傷っぽいのと、あと鼻が欠けているのかな。

【D】えぇ……。

【N】ちなみに、同性愛者だったんだけれども──。

【D】あ、そうなんだ。なんかヤラれそう(弾圧されそう)だけれどね。

【N】そう。まさにナチ党は同性愛を公に締め付けるようになってくるんだけれども、そうなってからも全く隠しもしなかった人。

【D】へえ、そうなんだ。(画像を見て)──あ、すごい顔してるわ。……なるほど、確かに傷がある。

【N】かなりクセの強い人ではある。

【D】うーん。

【N】まあそんな感じで、もともと軍の任務の一環で党に潜り込んだヒトラーではあったんだけれども、この辺から人脈的にもいっそう軍の影がチラつき始める。

【D】うん。

【N】また、キャラが増えたけれども……。ともかく、この新綱領発表の集会の頃には、ヒトラーのスタイルも確立されていたようで、彼は己の最大の武器「演説」を駆使して、ここからいっそう党勢を拡大していく。

【D】いいですね。

■カップ=リュトヴィッツ一揆----00:13:38

[TIME]----00:13:38 カップ=リュトヴィッツ一揆

【N】さて、またちょっと全国区──中央に目を向けてみましょう。

【D】はい。

【N】今まではナチというミュンヒェンの右翼政党の話をしていたんだけれども、中央においても右派が暴発します。

【D】うん。

【N】1920年3月13日、「カップ・リュトヴィッツ一揆」が起きます。

【D】うん。

【N】あ、そう、ドイツ語で「プッチ(Putsch)」という言葉があって、これ、なぜか日本語では一揆と訳されるんですよ。

【D】なんか、村が起こしそうなやつだね(笑)

【N】そう。実際はクーデターとか暴動とか、そんなニュアンスの言葉なんだけれど。でも伝統的に一揆と訳されるね。

【D】あーそう。なるほどなるほど。

【N】なので今後、出てくるんじゃないかな。

【D】出てくる(笑)。はい。

【N】このカップ・リュトヴィッツ一揆。簡単に説明すると──。

まずヴェルサイユ条約に従って軍が縮小されることになった。軍備をすごく制限されたじゃないですか。

【D】うんうん。

【N】で、それが実行に移されるんだけれども、その際に連合国は義勇軍──いわゆる「フライコーア」の解散も要求してきた。

【D】うん。

【N】フライコーアって一応正規の軍じゃないんだけれども、「いや、どう考えても軍隊でしょ」ということで。暴れまわっていたしね。

【D】なるほど、なるほど。

【N】でもこれに対し、政治家のヴォルフガング・カップと、軍人のヴァルター・フォン・リュトヴィッツが反対する。

このカップという人物、初登場なんだけれども、この人は大戦中の1917年、「ドイツ祖国党」という団体を結成して、ナショナリズム運動を主導した右派政治家。

【D】うんうん。

【N】戦争中に、もう休戦しようじゃないか、という気運が高まったんだけれど、それに対して「ふざけんな」と反対運動をしたナショナリストです。

【D】うん。

【N】そして、もう一方のリュトヴィッツ。これはベルリン地区司令官で、問題になっていたフライコーアの1つである「エアハルト海兵旅団」を指揮下に置いていた。

【D】ふむふむ。

【N】エアハルト海兵旅団というのは有名なフライコーアの1つで、ヘルマン・エアハルトという人が隊長さんだったんだけれど──。

【D】うん。

【N】このカップとリュトヴィッツは、軍を縮小したくないし、フライコーアはまだドイツにとって必要である、というふうに考えていたわけ。

【D】うん。

【N】そして、この動きにはあのルーデンドルフも噛んでいた。

【D】ほうほう。

【N】彼も右翼の大物になっていましたから。

【D】うん。

【N】そこで時の国防大臣グスタフ・ノスケが、この反対者たちを排除しようとするんだけれども、カップとリュトヴィッツは勢い決起する。クーデターです。

【D】うん。

【N】で、国防大臣のノスケは国軍に鎮圧を命じるわけ。当然なんだけれども。

すると、国軍の実質的なトップであった兵務局長のハンス・フォン・ゼークトが、こともあろうにこれを拒否する。

【D】ほうほう。

【N】曰く「俺たちは仲間を撃たねえよ」と、鎮圧をしない。軍が動かないということで、「こりゃかなわん」とエーベルトら政府のお歴々はベルリンを脱出し、シュトゥットガルトに逃げます。

【D】はいはい。

【N】こうしてベルリンは、一時的にカップ、リュトヴィッツに占領されてしまい──。

【D】ありゃ。

【N】そして、新政府樹立が宣言されてしまう。

【D】なんで鎮圧しなかったのか……ちょっと未だによく分かんねえな。

【N】国軍はどっちかというと、心境的にはカップとかリュトヴィッツの方に近いですから。考え方が同じ。なので言うことを聞かない。

【D】うん。

【N】そしてなんと新政府が樹立されてしまった。何度目かな? という……(笑)

【D】そうだね。

【N】──ただ、今まで話してきたのは全部、急進左派による革命政権だった。けれどこの度は右派による反革命・反動政権です。だからまあ、右も同じことをやってきたぞと。

【D】うん。

【N】──すると、ここでエーベルトが逆襲するんですな。右翼に国を乗っ取らせるな、ということで、彼が全国に呼びかける。そうすると、左翼が一斉に立ち上がって全国的なゼネストが起きた。

【D】ゼネスト……?

【N】一斉ストライキ。全国的な一斉ストライキが起きる。

【D】うん。

【N】これによって、カップとリュトヴィッツの新政府は速攻で機能不全に陥った。そうしてクーデターはあっけなくコケる。

[TIME]----00:18:15 ルール蜂起(3月蜂起)

【N】これで、めでたしめでたし、かと思いきや──、それどころか、今度は左派のゼネストが盛り上がり過ぎて、左からも反乱が起きるという……。

【D】はあ。

【N】これ、いわゆる「ルール蜂起」あるいは「3月蜂起」と呼ばれるもので、カップたちの右派クーデターに対抗してゼネストに入っていた、ルール地方の労働者たちが、「赤軍」を結成してフライコーアや国軍と武力で直接戦い始めるの。

【D】うん。

【N】なんかちょっと、ワケわからなくなってくるんだけれど……(笑)

【D】うんうん……。

【N】で、中央政府もこれは困ったということで、決起した労働者の評議会と協定を結び、事態の収拾に当たろうとするんだけれども、これに失敗。……結局は軍とフライコーアを投入して鎮圧する。

【D】ほうほう(笑)

【N】これね、鎮圧した軍というのが、むしろカップ一揆を鎮圧することを拒否した同調者たちだったり、あるいは普通にカップたちのシンパだったりするのよ。

【D】あー、はいはい……。

【N】だから、「右」の反乱には動かなかった奴らが「左」の反乱は容赦なく叩いた。

【D】うん。

【N】そして政府が彼らを使っているという──。ここに、この初期のヴァイマール共和国の矛盾した構図がめちゃめちゃ現れている。

【D】うーん……。

【N】ややこしいことになっておるんですよ。こういうことをやっているから、どんどんこの共和国が信頼されなくなる。

【D】うん。

[TIME]----00:19:47 グスタフ・フォン・カール、バイエルン首相に

【N】そして何とかベルリンは取り戻されるわけだけれども、このカップ一揆に乗っかる形で、今度はバイエルンでも政変が起きる。

この人、チラっと出てきただけなんで覚えているかわからんけれど──、社会民主党のヨハネス・ホフマンがバイエルン首相の座から引きずり降ろされ、3月16日にバイエルン人民党のグスタフ・リッター・フォン・カールという男が新たに首相になります。

【D】ほうほう。

【N】ちょっと長い名前なんだけれどね。まあ、リッターとかフォンというのは称号なので、そういう似たような名前の人がちょいちょい出てくる。それはさておき──。

【D】うん。

【N】このグスタフ・リッター・フォン・カールは重要人物。彼はいわゆる旧バイエルン王家を支持する王政復活派の右派ですな。

【D】うん。

【N】なんというのかな──、ヒトラーたちとは違う種類の右翼で、バイエルン王国を復活させたい、という人たち。

【D】うん。

【N】ともかく、バイエルン政府はそのまま右派政権になったわけ。

【D】うん。

【N】で、この動きにはさっき登場したエルンスト・レームたちも関わっている。

【D】なるほど、なるほど。

【N】そしてヒトラーも、恩師マイヤーの指示により、党の古参ディートリッヒ・エッカートたちと共に、このタイミングでベルリンに向かっている。ようはミュンヒェンとベルリンのカップを連携させようとした。カップ一揆と同調し、バイエルンでもコトを起こそうとして──。ところがベルリンにおいては速攻でクーデターが頓挫しちゃっていたんで、それは何も実を結ばなかった。

けれども、逆にベルリンからはカップ一揆の残党がバイエルンに逃げてきて、バイエルン、ミュンヒェンはますます右派の王国になる。

【D】うん。

【N】ちなみに、カップ一揆に参加したフライコーアのエアハルト海兵旅団も解散させられるんだけれども、一部はナチの突撃隊に合流している。

【D】うん。

【N】それ以外のフライコーアも解散させられていくんだけれども、そのメンバーたちがのちにナチに吸収されていく流れがあったのね。

【D】うん。

【N】なので、元フライコーアの党員とか突撃隊員というのが結構いる。

【D】うん。

[TIME]----00:22:14 超極右テロ組織「コンスル」

【N】あとね……エアハルト海兵旅団の中の、より先鋭化した残党が、組織「コンスル」という超・極右テロ集団を作る。

【D】なんだって?

【N】コンスル。

【D】「コンスル」ね。

【N】直訳すると「組織コンスル(Organisation Consul)」。まあ「コンスル」って呼んじゃうことが多いけれどね。

【D】うんうん。

【N】この組織コンスルというのは、のちにおびただしい数の暗殺とテロを起こす。相当な数を殺した、この団体は。

【D】ふーん……。

[TIME]----00:22:46 ゼークトの国家内国家

【N】そして軍はというと、クーデター鎮圧を拒否したハンス・フォン・ゼークトによって、政府ですら干渉のできない独立勢力になっていく。

【D】うん。

【N】これはよく「国家内国家」と言われる。国軍というのはシビリアン・コントロールにしくじるとこうなっちゃうんですよ。

【D】うーん。なるほど、なるほど。

【N】というわけで、これまで左翼の反乱に頭を悩ませていた政府が、ここにきて右翼ともやり合わなきゃならなくなった。踏んだり蹴ったりですよ。

【D】そうですな。

[TIME]----00:23:19 1920年6月の国会選挙(ヴァイマル連合の後退)

【N】──そんな折の1920年6月6日、国会選挙が行われるんだけれども、社会民主党を中心とするヴァイマール連合──いま政権を担当している連合ね──が、この一連の情勢で支持を失い、議席を大幅に減らしてしまう。

【D】うん。

【N】社会民主党は辛うじて第1党の座を保つんだけれども、連合自体は過半数を割っちゃう。

で、代わりにUSPD──独立社会民主党、あるいは反対の保守派や右派が躍進する結果となった。

【D】うーむ。

【N】あとね、できたばかりの共産党がここで4議席を獲得。共産党は最初の方は選挙をボイコットしていたんだけれど、ここへきて議席を獲得したね。

【D】うん。

【N】だから、「すげー左」と「すげー右」が躍進してしまったと……。

【D】うん。

【N】これね、この共和国で今後何回か起きます。

【D】ああ、そう(笑)

【N】ともかく、首相には中央党(DZP)のコンスタンティン・フェーレンバッハが選ばれ、社会民主党は第1党で大統領も同党のエーベルトではあったものの、この時点で政権から遠のく。与党ではなくなる、ということ。

【D】はいはい。

【N】ここから共和国議会は安定的に運営できなくなっていき、ヴァイマール共和国の混乱は新たなフェーズに入る。

【D】うん。

■党の掌握----00:24:50

[TIME]----00:24:50 反ユダヤ主義と反ボリシェヴィズムの合体

【N】──さて、ヒトラーとナチ党だけれども、この頃のヒトラーの演説や主張の中で、反ボリシェヴィズムと反ユダヤ主義が結びつき始める。

【D】はいはい、うん。

【N】これはけっこう重要なことで──。ヒトラーも、最初の内はロシアの共産主義についてさほど目が向いていなかったらしいんだけれども、党員の中にロシア革命を現地で目撃した男がいたのよ。

【D】うん。

【N】アルフレート・ローゼンベルクという人なんだけれども、彼の影響だと考えられる。「アカはおっかねーよ」という話をしてきたんでしょうね。

【D】うん。

[TIME]----00:25:26 『シオン賢者の議定書』

【N】あとは有名な『シオンのプロトコル』──ピョートル・シャベリスキー=ボルクらがドイツに広めていた、いわゆる『シオン賢者の議定書』

これがヒトラーの周辺にもたらされ──、これによって反共と反ユダヤ主義が合体したものだと考えられる。

【D】うーん。

【N】この『シオン賢者の議定書』というのは、ロシアの秘密警察が作成したと言われるものなんだけれども、よく「史上最悪の偽書」と言われる。いわゆるユダヤ陰謀論の源泉となったもの。元ネタだね。簡単に言ってしまうと、ユダヤ人による世界征服の計画が書かれた書物ということ。

この書物はちょうどこの直後ぐらいの時期か……。1921年にイギリスの『タイム』が偽書であると指摘している。そういう類いのものなんだけれども、影響力が大きかった……。というより、多くの反ユダヤ主義者が求めるものが書かれていた。実際、これは色々な小説や文献からサンプリングされて作られたと言われているんだけれど、そうした種本なんかも特定されている。

【D】ふーん、なるほどね。

【N】まあ、ユダヤ陰謀論って今でも信じている人いるからね。

【D】偽造なんですね。

【N】これは偽造ですね。

【D】うんうん。

【N】最近ちょっと偽書がブームなんだけれどもね。

【D】そうなの?

【N】そうそう、偽書ブーム。ちょっと前だけれど、色々な偽書紹介本が出ていた。偽書とわかって楽しむこともできるんだけれど、これは全然笑えない書物ですね。……まあ、ひどい悪影響をバラまいたので。

【D】うんうん。

【N】──で、それはさておき、反ユダヤ主義と反ボリシェヴィズムが合わさった主張というのが、このあたりから出てくるわけ。

【D】うん。

[TIME]----00:27:25 ハーケンクロイツ

【N】そしてこの頃、ナチ党のビジュアル的なイメージも定まっていく。

【D】はいはい。ビジュアルイメージは、よく言われますね。

【N】もう強烈ですよね。アレですよ、「スヴァスティカ」いわゆるハーケンクロイツ。

【D】鉤十字──。うん。

【N】赤地に白丸に黒い鉤十字──。これ、実はカラーリングが大事だったりするんだけれど……。まあ世界一有名なシンボル・マークだね。

※社会主義的「赤」・民族主義的「白」・人種主義的な「鉤十字」であり、全体の組み合わせとしては帝政ドイツ国旗「黒・白・赤」と同じ。

【D】そうっすね……。

【N】実はこれね、ナチのオリジナルではないの。

【D】ほう。

【N】スヴァスティカ──「卍」自体は古くから幸運の象徴として使われていて、この時代のドイツでは、民族主義団体が好んで使っていたのよ。だからトゥーレ協会のシンボルも鉤十字が使われているし──。

【D】うん。

【N】あと、これまで何回か出てきたフライコーアのエアハルト海兵旅団も使っている。

【D】うんうん。

【N】だからエアハルト海兵旅団とかフライコーアを画像検索すると、鉤十字が描かれた鉄兜をかぶった兵士たちが写っていますよ。

【D】あ、そうなんだ。千手観音が持っている「卍」と関係あんの?

【N】そうね。仏教でも、向きが違うけれど使いますね、「卍」。「卍」って世界中で古代から使われている意匠なのよ。日本の仏教のやつはインド由来でしょうけれど。

【D】ふーん。よくあれが原因でヨーロッパから返品されるよね。

【N】ああ、そうね。

【D】ね。うん。

[TIME]----00:28:56 新聞『フェルキッシャー・ベオバハター』

【N】──まあ、そんな感じで党の勢いもぐんぐん伸びて、1920年12月にはトゥーレ協会が持っていた新聞『フェルキッシャー・ベオバハター』を、党員のディートリヒ・エッカートがあれこれ頑張って買収するんですよ。これがナチ党の機関紙になる。メディアを持ったということ。

【D】やっぱ広告には長けていますな。

【N】党が着実に形になってきている。

【D】うんうん。

[TIME]----00:29:26 オーバーシュレージエンの住民投票

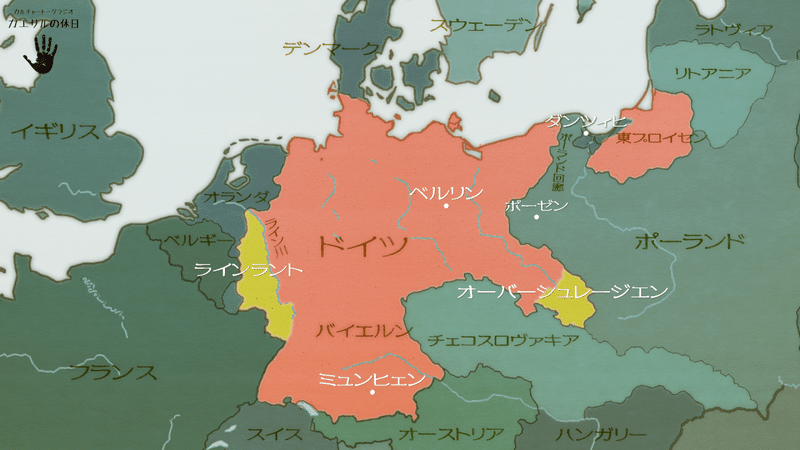

【N】そこでまた、外に目を向けまして──。1921年4月20日、これ、覚えているか分からないですが(笑)──ヴェルサイユ条約の規定通り、オーバーシュレージエンの帰属を決める住民投票が行われております。

【D】はー、ありましたね……。

【N】ポーランドとドイツのどっちに帰属するかで揉めていたという──。

一応、住民投票では過半数の票がドイツ残留という結果だったんだけれども、そのことがポーランド人の蜂起を引き起こす……。結局反乱が起きてしまった。そしてドイツ側は、イギリスらの黙認のもと、やっぱりフライコーアと「ゼッブストシュッツ(Selbstschutz)」──「自衛団」と呼ばれる民兵を投入して、これを叩く。

【D】うん。

【N】で、最終的には国際連盟が割って入り、オーバーシュレージエンの3分の1がポーランド、残りがドイツということに決まる。けれども、有益な工業地帯がポーランド側になってしまったんで、ドイツ人としてはとても承服し難い内容だった。

【D】うーむ。

【N】ということで、ドイツとポーランドの国境問題はやっぱり最後まで火種になる。

【D】はいはい。

[TIME]----00:30:40 エーリヒ・ルーデンドルフと提携

【N】で、この頃、ヒトラーはあのエーリヒ・ルーデンドルフと接触を持つようになっている。

【D】うん。

【N】第1次世界大戦で、ヒンデンブルクと共に戦争を主導して「ルーデンドルフ独裁」と呼ばれるほど権力を握った人。戦後は少しの間、国外に逃げていたんだけれど、ほとぼりが冷めると帰ってきて、右派とか保守団体と組んで政治活動をするようになっていた。

【D】うーん。

【N】そしてさっき喋ったカップ一揆にも関わっていて、右派による共和国打倒の動きの中で、重きを成す存在になっていた。なので、ヒトラーとも接触するようになってきたわけ。

【D】うーん。

【N】ただ、ヒトラーは戦争中は「ゲフライター」。下っ端ですよ。

【D】ゲフライター。

【N】上等兵ぐらい。

【D】うーん。

【N】兵卒ですよね。でもルーデンドルフは実質的には戦争を指導したトップだったわけだから、身分差は隔絶している。それでも組むわけよ。

まあ、戦後のルーデンドルフは戦争中よりちょっとポンコツ気味になっているので……。

【D】あ、そうなの(笑)

【N】ええ。敗戦など色々あったからではないかと思われますね。

【D】ふーん。

[TIME]----00:31:56 合併問題と党内対立

【N】──さて、いい調子だったんだけれども、この頃から、今度は設立者のドレクスラーとヒトラーとの間に軋轢が生ずるようになります。

【D】あら。

【N】想像するだに、ドレクスラーとしては面白くない状況かもしれない。ヒトラーがガンガン集客しているからね。

【D】うんうん。

【N】だんだん、イニシアチブを持っていかれている。

【D】なるほど。

【N】が、まあ、ドレクスラーたちとヒトラー一派との間で、実際的に党の方針について相違が出ていたのね。

【D】うん。

【N】前にナチ党の主張──綱領の話をしたときに、別にユニークな党ではない、というようなことを話したと思うんだけれども、実は当時、国民社会主義を掲げる政党というのは他にもいくつかあった。

【D】うん。

【N】たとえば「ドイツ社会主義党」という党があった。名前からしたら思いっきり左翼の党なんだけれども、でも民族主義・右派団体なんだよ。

ドレクスラーたちは、こうした主義主張が近い団体と大同団結しようじゃないか、という意見を持っていた。組もうぜと。

※「ドイツ社会主義党(Deutschsozialistische Partei)」(DSP)……ドイツ革命後に結党された民族至上主義・反ユダヤ主義団体。のちにナチ党に合流するユリウス・シュトライヒャーなどがいた。1922年に解散。

【D】うん。

【N】しかし、ヒトラーとしては他党との合併なんて受け入れられない。よその党と合流することで指導力や求心力が弱まるのが嫌だったと思われる。

これは通して見ていると思うんだけれども、ヒトラーって基本、組織にとって有利になるチャンスが巡ってきたとしても、自分の影響力が多少でも削がれると判断すれば渋る。

【D】おぉ、はいはい。

【N】そこは何か一貫している感じがあるね。完全に一元的にコントロールできるという条件を最優先する。

【D】うん。

【N】ともかくヒトラーはこの方針に反対。キレて「離党すんぞ」と脅かすわけ。で、この時はその話も立ち消えになって阻止できた。

けれども、あとになってまた※別の組織との合併話が持ち上がり、ここに至ってヒトラーは完全に「オレ、抜けるわ」と言って離れてしまう。

※初期ナチ党メンバーで、自身「ドイツ活動共同体」を率いていたオットー・ディッケルとの間で競合が起こっていました。

【D】あら。

【N】せっかくいい調子だったんだけれど。でもいい調子だったからこそ、賭けに出たという解釈がある。

【D】うん。

【N】もはや自分がいなければこの党は立ち行かない。だから「引き止めさせる」。そうなったらもちろん条件を突きつけてやると。

【D】ほう。

【N】これもひとつの解釈。ただそこまで計算ずくでもなく、割と普通にキレていただけだ、という解釈もある。

【D】はいはい(笑)

【N】実際ヒトラーは、これ以前にも「党首にならないか」と言われて断っていたりもするので、この離党騒ぎの時も案外「このまま本当に辞めることになるかもしれない」と思っていたっぽいんですよ。──だから、あくまで場当たり的な反応だった可能性がある。(カーショー『ヒトラー 上』pp.187-189)

【N】どちらかはわからんけれど。両方の説で書かれているね。

【D】うん。

[TIME]----00:34:59 党の掌握と指導者原理

【N】しかし、結果この賭けには勝つ。実際に党員は大慌てになって、ヒトラー復帰を求めてきた。そこでヒトラーはすかさず現在の党委員たちの総辞職と、自らを第一議長のポストにつけること。かつ独裁権限を要求する。

そうして7月29日、党の臨時大会が開かれ、投票が行われることになった。結果、賛成553、反対1でヒトラーの要求が通りました。

【D】そう(笑)

【N】これ「1」が誰なのかという──(笑)

【D】わかってないの?

【N】これは分からなかったな……誰なんだろうな?(笑)

【D】ふーん。

【N】──まあ、これによりヒトラーはナチ党の党首となって、党の主導権を握るわけですよ。

一方、ドレクスラーは終身名誉議長に祭り上げられ、ほぼ実権を失う。

【D】ああ、はいはい……残念ですな。

【N】まあ、穏便に力を奪われたと。

──こうして党の指導者となったヒトラーだけれども、まだこの時点ではその地位は完全なものとはいえなかった。が、これが数年後に絶対的なものになるわけですよ。そこで完成したヒトラーによる党の独裁方針をフューラープリンツィプ(Führerprinzip)──「指導者原理」という。これは指導者の指示はあらゆるルールに優越し、党員は絶対に服従せねばならぬということ。

【D】うんうん。

【N】これがナチ党、ひいてはのちの第三帝国の基本原則となる。

【D】うん。

【N】──そして彼自身もこの頃からいわゆる「フューラー」と呼ばれるようになる。

【D】はいはい。

【N】フューラー(Führer)は直訳すると「指導者」というような意味。なので、ここがいわゆる独裁者ヒトラーの最初の一歩と言っていいのではないかと。

そしてこの年の8月には、党員は3300名になっていた。

【D】おー、いいですね。

【N】伸ばすね。まだ1921年だから、入って2年ぐらいか……。大したもんですな。

■賠償金----00:37:08

[TIME]----00:37:08 賠償金確定

【N】──さてさて、そんな感じでナチがちょっと揉めていた頃、中央では何が起きていたか。

以前ヴェルサイユ条約について話したとき、ヤバい賠償金のことに触れたじゃないですか。

【D】はいはい。

【N】その時はまだ最終的な金額は決定していなかった。

【D】うん。

【N】これがこの時期、すなわち1921年5月5日、ロンドン会議によって決定します。まあ、金額は言ってはあるけれども──。1320億金マルク。

【D】はい。

【N】その前には2000億以上という数字もあったんだけれども、この1320億で落ち着いた。

【D】うーん。

【N】これ、どういう金額感かというのは難しいんだけれども、前に話した時は、金本位通貨で1マルク=金0.358グラムという話をしたじゃないですか。

【D】うん。

【N】なので、これをかければいい。×1320億なので、純金で換算すると4万7256トン相当。これ、当時のドイツのGNPの20年分だそうです。

【D】すごいですな。

【N】金って相場が変わるだろうから、意味があるかわからんけれども、現在の日本円で200兆円以上という数字がよく言われる。でも感覚としてはわかりにくいかな。

ともかく、この金額を30年かけて外貨で払えっちゅう内容だった。

【D】外貨で払えと。

【N】うん。で、最初は2000億以上という額だったこともあって、ドイツとしては「こんなん無理や!」と。「不履行」──払わんぞという態度だったんだけれども、1320億と決まってからは、連合国をキレさすわけにもいかないので、「履行」──払うという方針になる。

【D】うん。

【N】そして、このことはやっぱり大いに国民の恨みを買うことになった。

しかしこの、不履行か履行か──、払うか払わねーか、というドイツの政策なんだけれども、「履行」にしてもその実態としては、賠償金を含め、講和条約を「全面的にそっくりそのまま受け入れる」という意味ではなく、「表面的な態度の問題」だったりする。

【D】うん。

【N】つまり「誠意をもって履行しますよ」→「それでも無理でした」→「だから緩和してくださらない?」という流れに持って行きたかった。

それか完全に突っぱねる(不履行)か、どちらかだと。いずれにせよ完全に受け入れる気はない。

※こうした講和条約改定の動きを「修正主義」「修正主義外交」と呼んだりします。マルクス主義での用法や「歴史修正主義」などとは違う意味です。

【D】うん。

[TIME]----00:39:38 賠償金の歴史的評価

【N】賠償金がヤバいよ、というのはよく言われることなんだけれども──、この賠償金それ自体に関しては、1320億金マルクという天文学的な金額が、即ドイツを追いつめて、ナチ台頭に至った、というふうな印象がある──。

【D】ああ、あります。

【N】しかし、これはおいおい話すけれど、賠償金はのちに減額されたり、あるいは支払いプランのために連合国、特にアメリカの資本投入が行われたりと、実は色々緩和されていくんですよ。

【D】ふーん。

【N】が、ナチ党がプロパガンダで過大に「この賠償金のせいで国はイカれた」というふうに言い立てたんで、「賠償金に対する国民の怒り」=「ナチ台頭」という短絡的な図式になってしまったところがある。

前もちらっと話したけれど、ヴェルサイユ条約が果たして本当にそこまで厳しかったのか、ということに関しては、実は色々と議論されていて、相対化されている。

[TIME]----00:40:33 賠償金の実態?

【N】この賠償金に関しても、連合国は賠償金全額を本気で払わせる気があったのか? という疑義もあったりする。

【D】うーん。

【N】というのも、賠償金の内訳を見てみると、3種類の債権から成っている。

「A債権」「B債権」「C債権」という3種類の賠償金があったと言われている。払い方の方式が違う3種類の賠償金であったと。

で、まずそのA債権とB債権というのが合計500億金マルク。──で、それぞれ年利5%の利子が付いている。

【D】5パー。うん。

【N】C債権は、残りの額なので820億金マルク。これが一番多い

【D】うーん。

【N】けれど、このC債権は、ドイツに支払い能力があると認められた時点で発行されることになっていて、しかも発行されるまでは無利子だった。

【D】じゃあ、Cかな(笑)

【N】笑──えーとね、これに関しては、連合国が自国の世論を納得させるべく請求額を水増ししたもので、本気で支払わせる気はなかったんじゃないの? という見方があったりするのね。

【D】うん。

【N】ただ、ドイツに支払い能力があるとみなせば発行されるとあるので、これ、A・B債権を払い切れば改めて課される可能性はあった。A・Bを順調に払ったら「あ、じゃあCもいけるね!」ってなっちゃう。

【D】うん、なるね。

【N】なので、ドイツ側はむしろ支払いを遅らせたほうが賠償金が増えない──、という謎のねじれが生じたの。A・Bを払っちゃったらCも来るかもね、じゃあA・Bも払わねえってなる。

──という見方があるんですな。

【D】うん。

[TIME]----00:42:35 国民の怒り

【N】が、そういう内訳とか支払い方法に関しての実態、というのは一般の国民には恐らく理解をされないでしょう。だからドイツ国民が「なんやこれ……」ってなってしまったのは想像に難くない。だって今だって「なんて無茶な金額だ」と思われているわけだから。

だからやっぱり「ヴェルサイユ条約死ね!」という怒りを抱えた奴らがたくさんいたのは確かで、実態はどうあれ、ドイツ国民にとって承服しがたい条約ではあった。

──という感じで、賠償金が決定しましたよ。

【D】はい。

[TIME]----00:43:13 右翼テロ

【N】そしてこういう情勢下になりますと、「共和国、許すまじ!」と右翼も動き出すよ。

【D】うん。

【N】8月には、元財務大臣のマティアス・エルツベルガーが、さっき登場した「コンスル」によって暗殺されます。

【D】ヤバい奴らが。

【N】ヤバい奴らが。こいつらマジでマッドネスな人たちなんで。

【D】おぉ、いいですな。

【N】300人ぐらい殺しているんで。

【D】うへぇ。

【N】ちなみに、殺されてしまったこのエルツベルガーという人は、終戦の時に休戦条約に調印した政治家。

一瞬チラっと出てきたんだけれど、損な役割を負わされた挙句、逆恨みを買ってこうなっちゃったと……。

【D】……はい。

【N】で、コンスルたち極右テロリストはこののち、次々に要人を殺害していく。こうした状況を受けて、大統領エーベルトは大統領緊急令を発動し、右翼取り締まりを強化する。出てきました──。

【D】──あの緊急令ですね。うん、出てきましたね。

【N】まあ、強権的な裏技ね。

【D】うん、大統領の権限ですね。

【N】で、これによって、バイエルンに右派政権を作っていたグスタフ・リッター・フォン・カールが首相の座を追われ、ヒトラーたちミュンヒェンの右派たちも活動がしにくくなる。締め付けが厳しくなったんで。

とはいえ、この頃は概して右翼のテロとか殺人に対しては寛容で、左翼のそれより刑罰が軽くなる傾向があった。司法が右派のシンパだったの。

【D】うん。

【N】なので、すげえ軽い罰で、出てきちゃうのね。

【D】司法の意味(笑)

【N】これから、そんなのばっかになってくるからね。

【D】あ、そう(笑)

【N】そうやって取りこぼされていったのが、ヒトラーだったんだよね。

【D】はいはい。

[TIME]----00:44:58 突撃隊(SA)の誕生

【N】まあ、そういう暴力の話になったついでに──。

この時期、ナチ党ではさっき出てきた会場警備隊を強化するという動きがあった。この会場警備隊、最初は「整理隊」という名前で──、ようは会場の整理をするという名目の団体だった。で、この時期は当局の目を誤魔化すために、「体操スポーツ部門」という名前になっていた。

【D】健康的だね(笑)

【N】なんかいいんだよな、この名前……(笑)。めちゃめちゃ荒くれ者が揃っているんだけれどね(笑)

でも、この「体操・スポーツ部門」を21年10月に、いよいよ突撃隊(SA)にするんですよ。

【D】あー、はいはい。出ました。

【N】ちなみにSAというのは「シュトゥルムアプタイルング(Sturmabteilung)」の略。まあ、「突撃隊」という意味ね。

【D】「突撃隊」で大丈夫ですね。

【N】この時代の党は、右派・左派を問わずこういった警備隊とか私兵集団を抱えているのよ。

【D】うん。

【N】さっき政敵が集会に紛れ込んでいるなんて話をしたじゃないっすか。

【D】うん。

【N】そういう奴らの妨害を防ぐために、こういうものを作っていた。そして無論、自分らの集会の警備だけじゃなく、よその集会に殴り込みをかけたり、街頭で乱闘したりもする。

【D】うん、衛兵兼殴り込み隊って感じですね。

【N】そうね。もう完全に党内の暴力装置。こういうものを政党が持っていたという(笑)

【D】すごいですな。

【N】ちなみにナチ党はこの時期、政敵であったバイエルン分離主義者の※オットー・バラーシュテットの集会に殴り込んで、ヒトラー自身も少しのあいだ投獄されたりしている。

本当にやったりやられたりですよ。だからおよそ今の政治集会とは比較にならないほど殺気立っていた。

※オットー・バラーシュテット(1887– 1934)……「バイエルン同盟」のリーダー。1934年「長いナイフの夜」(第十二夜)で殺害されます。

【D】うーん……。これはもう内戦状態じゃないの?

【N】もっとこれが激しくなってくる。殴り合いとかならまだわかるんだけれど、そのうち撃ち合うようになる。

【D】いや、一般の市民の人はちゃんと生活できてんだよね? このとき(笑)

【N】いや、巻き添えくらって死んじゃった人もいるからね。

【D】じゃあもう、半内戦状態だよね。

【N】そうですね。

【D】どういう生活していたのかというのは気になるな。

【N】──ちなみに、この当時の突撃隊の隊長はハンス・ウルリヒ・クリンチュという人なんだけれども、これはレームの斡旋で送り込まれた、エアハルト海兵旅団のメンバー。さっき出てきた話題のフライコーアです。

【D】うん。

【N】突撃隊にはかようにフライコーア上がりの極右が流れ込んでいた。

隊長は一応クリンチュなんだけれども、突撃隊の創設と拡大はレームが主導したと考えられています。

【D】はいはい、コネクターね。

【N】そうそう。こういう特殊な経緯、つまり外部の武装勢力であるフライコーアの血をだいぶ入れて設立されたんで、突撃隊というのはナチ党の中でも独立性の高い組織になっていく。

【D】ほう。

【N】これが後々問題を起こすことになる。制御できなくなっていくという──。

それはさておき──こうした党の私兵たちは軍隊式に制服も着ていたんで、見た目には兵士そのものです。

【D】うんうん。

【N】それこそドラマの『バビロン・ベルリン』で、街中を軍服っぽいのを着た人たちが結構歩いているんだけれど、あれ大体、党の私兵──。

【D】へえ、そうなんだ。

【N】知らない人が見たら、普通に兵士が歩いているんだろうなと思うけれど、兵士じゃないというね。団体職員みたいなもん。

【D】ふーん。

【N】──ちなみに、皆さんご存知の親衛隊SSは、このSAの下部組織として、もう少しあとに生まれます。

【D】ふーん。登場を待っているんだけれどね。

【N】まだ出てこないですね。まあ、いずれSSがどうSAを乗り越えていくのか、という話になってきますね。

【D】なるほど、なるほど。

【N】まあともかく、党の軍事部門を整えたナチ党はこの後、アジテーション──扇動と共に公然たる暴力も使っていくようになる。これからは暴力の時代。

【D】これからは暴力の時代……(笑)

■ラパッロ条約----00:49:23

[TIME]----00:49:23 ラパッロ条約

【N】さてさて、世相はというと、また全国区に話を戻し──、オーバーシュレージエンをドイツとポーランドに分割するなんていう話はさっき出てきましたけれど、もう1つ大きなトピックといえば「ラパッロ条約」

これはドイツとソ連が結ぶんだけれども──正確には、この時まだソ連邦ではないのでソビエト・ロシアですな──ソビエト・ロシアとの間で1922年4月16日、ラパッロ条約が締結される。

※ソヴィエト連邦の成立は1922年12月。

【D】うん。

【N】これはヴェルサイユ体制下で外交的に孤立していた両国の間で、第1次世界大戦での賠償請求を放棄し、友達いない同士協力し合おうじゃないか、という条約。

【D】何かしみったれた感じがしますけれど……(笑)

【N】孤立した者同士が組むってことあるからね。

【D】うん。

【N】でもこの条約は秘密軍事協定も含んでいた。ヴェルサイユ条約で軍備制限をかけられていたドイツは、この協定により、ロシアの協力のもと、兵器開発を行ったり、ロシア領内で軍事訓練を密かに行ったりする。

【D】うん。

【N】それこそまたドラマの話になっちゃうんだけれど、『バビロン・ベルリン』の中で、「ロシアにドイツ軍の基地がある」というエピソードがありました。(ネタバレになっちゃうけれど──)「なんでロシアにドイツ軍の基地があるの?」と思う人が多いと思うけれど、それはこういう背景があったから。

【D】ふうん。この段階では──(協力関係にあった)

【N】そうそう。利害が一致していたというだけだね。

【D】うん。

[TIME]----00:50:56 「敵は右」ラーテナウ暗殺

【N】あくまで国益を考えてのことなんだけれども、これに右派とか保守派がキレる。「なんでアカの国とつるまにゃならんのじゃ」ということで。

【D】おぉ。

【N】でも実はこの条約、反共的であるはずの国軍も関わっているんだよね。国軍は再軍備したいからさ。

【D】うん。

【N】だけれども、アマチュアの右翼たちは許せなかった。結果6月24日、この条約を締結させた外務大臣のヴァルター・ラーテナウがやはり「組織コンスル」に暗殺されてしまう。

【D】コンスルめ……(笑)

【N】コンスルはやるんですよ……。

ちなみにラーテナウはユダヤ系の実業家だったんですよ。だからユダヤ人が「アカ」と条約を結んだふうに、右翼には見えていたわけさ。

【D】なるほど、なるほど。

【N】なので、生かしちゃおけねえ、となった。

【D】うん。

【N】そして、この相次ぐ右翼テロの脅威に、時の首相のヨーゼフ・ヴィルトはラーテナウの追悼の演説で「※敵は右側にいる!」という有名なセリフを吐くんです。……有名だよな……うん。

※「Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. – Da steht der Feind – und darüber ist kein Zweifel: dieser Feind steht rechts!」

(1922年6月25日、ドイツ帝国議会にて)

【D】(笑)──知らない……初めて聞いたけれど………、敵は右側だったのね。

【N】敵は右側にいる。

【D】色んな意味で右側だ。

[TIME]----00:52:11 共和国防衛法とバイエルンの右翼蠢動

【N】こうして反政府活動に対する取り締まり強化に乗り出すわけ。そして7月21日、「※(第1次)共和国防衛法」が制定される。これは反政府的な政党とか集会を禁止するという法律なんだけれども、ここでバイエルン州政府がこの法律の施行を拒否するということが起きます。

※「共和国保護法」とも訳されます(原語では『Republikschutzgesetz』)。なお、この法律は2つ存在します。ここでの共和国防衛法は1922~1929年に施行されたもので、第2次防衛法は1930~1932年に施行。

【D】うん。

【N】バイエルンは、自分たちが左翼から州を守るという名目で、巨大な民兵組織・準軍事組織の「バイエルン住民防衛軍」を持っていた。これは正規軍じゃない。が、このちょっと前に中央政府の圧力で解散させられていて、そこから反ベルリン・反中央政府の右翼団体が大量発生していた。

【D】はぁ……はいはい(笑)

【N】で、そうなると、ベルリン中央政府VS右翼王国バイエルンという様相を呈していく。

【D】うん。

【N】しかし、この時のバイエルン首相レルヒェンフェルトは、ヒトラーらナチとは対立していた。なのでそうした状況下に、このバイエルンを右派王国にしてくれた先代のグスタフ・リッター・フォン・カールをもう一度首相に復帰させようというクーデター計画が持ちあがる。その計画にはバイエルン住民防衛軍から湧いて出た右翼団体、あるいはレームやヒトラーも関わっていた。

しかしこれは未然に阻止され、ただの集会で終わってしまう。

【D】あら。

【N】このときヒトラーはブチ切れて、「次は1人でもやったるぞ!」と言ったそうです。

【D】ほうほう。

【N】この話が何を意味しているかというと、その時期からナチ党にはクーデターによる政権奪取という選択肢が浮上してくるんです。あと、なんだかんだでヒトラーも他の右派ブロックと組み始めているということね。

【D】うんうん。

[TIME]----00:54:02 ムッソリーニの「ローマ進軍」

【N】しかもその路線に強い影響を与える出来事が、この少しあとイタリアで起きる。1922年10月28日の、ムッソリーニによるいわゆる「ローマ進軍」です。

【D】うん。

【N】これは教科書に載っていますね。

【D】はい。

【N】ファシスト党率いるベニート・ムッソリーニが、党の民兵組織「黒シャツ隊」を首都ローマまで進軍させ、政権を奪取したという事件。実際は武力で奪い取ったわけじゃなくて、ちゃんと国王から組閣命令を受けてはいるんだけれども。

※イタリアのルイージ・ファクタ政権はファシストの反乱に対し、戒厳令の発令と武力鎮圧を求めたが、国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世はこれをしりぞけ、内閣を罷免。ムッソーリに組閣を命じました。

【D】あ、そうなんだ。

【N】そうそう。普通に歩いていたという。でもまあなんか、華々しく「ローマ進軍」と呼ばれている。

【D】おぉ。

【N】で、これにはヒトラーたちも「イケるやん!」となった。この時期のヒトラーにとってムッソリーニはカリスマに映った。

【D】うん。でしょうな。

■支援者たち----00:54:59

[TIME]----00:54:59 ユリウス・シュトライヒャー

【N】──で、まあ、そんな感じで直接行動の気配がしてきたナチ党だけれども、数も増えていく。

この頃、──さっきチラッと出てきた──ナチ党のライバル党である「ドイツ社会主義党」の創設メンバーで、このとき「ドイツ労働共同体」という団体のニュルンベルク支部長であったユリウス・シュトライヒャーという男が──ちょっとプロフィールやっかいだけれど(笑)──、自分の支持者と、自分が持っている新聞を手土産にナチ党に入党してくる。

【D】おぉ、うん。

【N】ごっそり仲間ごと持ってきたと──。

【D】いいね。

【N】これでナチ党はフランケン地方──バイエルンの北の方──に勢力を拡大することができた。1つの支部を丸々持ってきちゃったようなもんだから。

【D】うん。

【N】ただこのシュトライヒャーという男、のちに新聞『デア・シュテュルマー』というメディアを使い、悪質な……極めて悪質な反ユダヤ主義プロパガンダを行なったことで有名な人物。

【D】へえ……。

【N】人格的にもかなりパンチきいた人で、他の党員からも嫌われていた。彼の新聞『シュテュルマー』も下品な、ただ憎悪を煽り立てるだけの代物だったんで、※他のナチ党幹部も「あんなん読みたくねえよ」って言っていた。

※ヘルマン・ゲーリングなど。

【D】(笑)──へえ、そうですか。

【N】でもまあ、ヒトラーの信任は厚かったのね。

[TIME]----00:56:24 クルト・リューデッケ

【N】──あと金と人脈に関して言えば、元ギャンブラーのビジネスマン、クルト・リューデッケという人が入党してくる。この人は党に結構な資金提供をする。

【D】うん。

【N】お金を持っていたのね。あと謎人脈を駆使して、国の内外の有力者とナチ党との間を取り結ぶ。ようは金とコネ引っ張ってきた。

【D】リューデッケが。

【N】リューデッケ。うん。──この男ね、あのムッソリーニにも「ローマ進軍」の直前に会いに行っている。

【D】ギャンブラーなのに?

【N】色んなところに顔が利いた人で。

※リューデッケについては詳述された日本語の書籍が皆無なのですが、自身、回想録『I Knew Hitler: The Story of a Nazi Who Escaped the Blood Purge.』(1937年)を残しています。この中で第1次大戦前に世界を旅し、ギャンブルで贅沢な生活を送っていた旨が書かれていますが、真偽はよく分かりません。党内においても信頼されていなかったのか、1933年には反逆の嫌疑で逮捕されており、ナチ党政権成立後はアメリカに住んでいたようです。興味深い人物なのですが、いかんせん文献が少なく……。

【D】ふーん。

[TIME]----00:57:02 エルンスト・ハンフシュテングル

【N】で、今度は、エルンスト・ハンフシュテングル。

──ちょっと名前がいっぱい出てきてヤヤコシイと思いますが……。

【D】ややこしいですね。

【N】エルンスト・ハンフシュテングルという人物も入党してくるんだけれど──、この人はハーバード大出身で、アメリカに住んでいた。で、上流階級とか社交界と太いコネクションを持っていた教養人だった。

[TIME]----00:57:23 パトロン

【N】彼のおかげで、ヒトラーにも名士や淑女との繋がりができる。特に上流の奥様にちょいちょい気に入られているんですな。なので、ヒトラーには女性のパトロンというのが何人かいたんですね。

【D】うん。

【N】彼の女性パトロンといえば、ベヒシュタイン夫人とかブルックマン夫人といった人々が有名ですな。

※ヘレーネ・ベヒシュタイン(1876-1951)……ピアノ・メーカー経営者のエドウィン・ベヒシュタイン夫人

※エルザ・ブルックマン(1865–1946年)……ルーマニア貴族カンタクジノ家出身にして、出版業者フーゴ・ブルックマンの夫人

【D】うん。

【N】彼自身はこれまで見てきたように、家柄も学歴も職歴もなく、およそエレガントとは言えない男なわけだけれども、それがかえって珍しがられたらしいんですな。

【D】映画にありそうなやつですね。

【N】まあ、教養とか振る舞いにおいては割と馬鹿にされていたらしいんだけれども、演説はすごい。だからギャップが良かったのかね……?

【D】うーん……。

[TIME]----00:58:15 へレーナ・ハンフシュテングルとの関係

【N】ちなみにヒトラー自身は、今ここで出てきたハンフシュテングルの奥さんである、へレーナに惚れていたと言われていますね。

【D】あら。

【N】旦那のいない時に、よくわかんないことしていますよ。この人。

【D】え、ちょっとちょっと……オイタしたんですか。

【N】オイタまで行かない感じがちょっと奥ゆかしいというか……。

【D】(笑)──奥ゆかしい。

【N】確か、へレーナの膝に顔をうずめて「あなたのような人がそばにいればいいのに」みたいなことを言ったんじゃなかったかな。

ジョン・トーランドが書いていたかな。

※ヒトラーがランツベルク刑務所出獄後にハンフシュテングル家を訪問した際の話。(トーランド『アドルフ・ヒトラー 1 ある精神の形成』pp.403-404)(カーショー『ヒトラー 上』p.308)

【D】その辺は相変わらずアレですな、ちょっとうまくないというか……(笑)

【N】しかも、そのことは旦那のハンフシュテングルも知っているしね。

【D】ああ、そうなんだ。

【N】うん。まあでも、それ以上のことはなかったみたいだけれども。

【D】あぁ、へー。

[TIME]----00:59:07 ヴァーグナー夫妻との交流

【N】──また、そうした人脈から、あの憧れのヴァーグナー──リヒャルト・ワーグナーの一族とお近づきになることができました。

【D】おお、お近づきになった。

【N】なった。息子のジークフリートとその妻のヴィニフレート。この夫婦と知り合いになったんだね。

【D】おお、ほうほう。

【N】初めて家に行って、ヴァーグナーの遺品を見学したとき、ものすごくブルッていたらしいですね。ガチガチになって歩いていたという話が残っています(笑)

※1923年10月、ヴァーンフリート荘にて。(カーショー『ヒトラー 上』p.215)

【D】ある意味、いつもガチガチだけれど、この人(笑)

【N】うん。一番崇拝している人の遺品ですからね、そりゃ。

【D】ちゃちゃらちゃーんちゃーんちゃちゃらちゃーんちゃーん? というやつだよね。あれそうだよね?

(『ワルキューレの騎行』を口ずさむ)

【N】うん。

※ヴィニフレート・ヴァーグナーもヒトラーの熱心な支援者の一人ですが、彼との親密な関係が噂された女性の一人です。

【N】──という感じで、このナチ党の人脈と金回りがイイ感じになってきた。特に、リューデッケやハンフシュテングルの人脈のおかげで、外貨による資金提供を受けられるようになったのが大きかった。というのも、ドイツのマルクは貨幣価値が速攻で下落してしまうから。

■ルール占領----01:00:16

[TIME]----01:00:16 ルール占領

【N】ここへきて情勢もいわゆるハイパーインフレの話になってくるわけですわ。

【D】うん。

【N】──1923年1月11日、フランスがドイツに「賠償金の支払いが滞っているぞ」とキレる。そして石炭と木材──現物でも支払っていたんで──の支払いの遅滞を理由に、フランス軍とベルギー軍がドイツのルール地方を占領してしまう。

ルール地方というのは前にも話したけれども、ドイツの西側で石炭や鉄鋼の大部分を生産している、ドイツの生命線ともいうべき超重要な工業地帯。ここを直接押さえて取り立てようとしたわけ。

【D】払ってませんよっ、チョットー。

【N】そうそう。「なら、直接取りに行くからな」ということ。

【D】うん。

【N】で、イギリスなんかは「そこまで追い込むのはよくないんちゃうか」と思っていたんだけれども、フランスは前の大戦で大変な損害を出したんで、基本的にドイツに厳しいわけさ。再起できないよう、圧力をかけ続けてきたわけだけれども──、経済を立ち直らせないと、賠償金の支払いもできないんだよね。

【D】うん、それはそうだよな……。

[TIME]----01:01:29 消極的抵抗(受動的抵抗)

【N】ともかくこの占領に、ドイツ国内は左右両方がキレる。日頃の対立も一時休戦するほど声を揃えての抗議。

【D】おぉ。

【N】そして政府も「そんなん言われたって無理なもんは無理だ!」と、いわゆる「消極的抵抗(受動的抵抗)」という方針をとって、労働者にストを呼びかける。「直接取り立てるのなら働かねーぞ」というわけ。

でもほら、働かないとお給料もらえなくて生活できないじゃないですか。

【D】うん。

【N】なので、その間の労働者たちの給料を政府が立て替えることになる。

【D】はいはい……(笑)

【N】けっこう無茶なことをやるなァと思うけれどね。

【D】そんなパターンあります?

【N】なかなかないですね(笑)

■ドイツ闘争連盟----01:02:14

[TIME]----01:02:14 ナチ党大会

【N】そしてナチ党もこのタイミングで、初の全国党大会の開催を宣言する。こういうヤベぇーときだからこそアピールしたいわけさ。

【D】うん。

【N】で、バイエルン政府は、クーデターでも起こされちゃかなわん、ということでこれを阻止しようとするんだけれど、ヒトラーはむしろ「撃てるもんなら撃ってみぃ! 俺は最前線に立ったるぞ!」と息巻きつつも、※カールらバイエルン政府上層部に、暴発はしないと内々で交渉していた。

※この時期のグスタフ・フォン・カールはオーバーバイエルンの県知事。

【D】(笑)──はいはい。

【N】表では強気に出ながら……でも、ちゃんと裏で交渉し、「無茶はしねえよ」と言って引き下がらせている。

そうして1月27日、ミュンヒェンで党大会が開かれるわけだけれども、このときヒトラーは一晩に12ヶ所で演説したらしいです。

【D】おぉ、すごいね。

【N】すごいね、これは。

【D】そんなツアーはないね。

【N】そして支持者の熱狂も凄まじかったそうですよ。これはもう完全に上り調子ですよ。

【D】うん。

【N】しかし、上り調子と思われたナチ党とヒトラーなんだけれども、この年の5月には鼻っ柱を折られることになる。

【D】うん。

[TIME]----01:03:27 ヘルマン・ゲーリング

【N】まず、4月にナチ党はこれみよがしに突撃隊の軍事訓練を行う。ようはバイエルン政府を含め、「やる気だぞコラ」ってことを周囲にアピールしていたわけ。

ちなみに、この時期の突撃隊司令官はヘルマン・ゲーリングという人です。

【D】ゲーリングは聞いたことあるね。

【N】のちに軍最高位の※国家元帥、一時期はヒトラーの後継者にまで上り詰めた、ナチ・ドイツでも特に有名な幹部だね。

元イケメンのエースパイロットだったんだけれど、権力を握ってからは派手好き制服フェチのデブになって、ヤク中にもなっちゃう。

※国家元帥(Reichsmarschall)……古くは神聖ローマ帝国で使われた称号ですが、ナチ・ドイツにおいて復活し、ゲーリングのみが与えられました。

【D】あちゃー……。

[TIME]----01:04:14 メーデーでの不発

【N】まあ、それはさておき──、5月1日。メーデーの日ですね。

「メーデー」というのは労働者の祭典で、各国で左翼が大規模集会とかデモを開催する日なんだけれども、一方バイエルンの右翼にとって、これはバイエルンがレーテ政権から解放された日でもあった。バイエルンでは、右にとっても左にとっても記念すべき日であったと──。

【D】うん。

【N】だからこのバイエルンでメーデーとなれば、いやがうえにも緊張は高まるわけですよ。

【D】うん。

【N】そこでナチ党は、左翼を挑発して衝突を誘発しようとするんですよ。大規模集会をわざとメーデーの日に開く。

しかしバイエルン政府も、ナチ党のこれ以上の威圧を黙っているわけにもいかず、デモや集会に制限をかけ、民兵組織への武器の引き渡しを拒否する。

【D】うん。

【N】そうやって、暴れてやろうと思っていたヒトラーたちの思惑を挫くのね。これによって大きな衝突は起きず、気合を入れていた支持者たちは肩透かしを食ってしまう。

もう、暴れる気満々だった。騒乱が起きれば政権も倒せると──。ところがこうやって肩透かしを食ったので、その失望は大きく、ヒトラーへの信頼というのはかなり低下する。

【D】おぉ。

【N】この後、もはやヒトラーを落ち目ではないかとの評判さえ立ったほどで。

【D】なに……うん。

[TIME]----01:05:42 「敵は左派だが危険は右派にある」

【N】バイエルンというのはさっきも話した通り右翼王国で、バイエルン州政府もベルリンの中央政府とは対立していたんだけれども、スタンスとしてはちょっと中途半端で煮え切らないところがあった。なので、右派には甘いんだけれども、意に沿わぬ極右は抑えつけようとしていた。「右」に対しては基本的に「まあ、頑張れよ」と思っているんだけれど、一方「やりすぎはよくねえぞ」という態度でもあった。

【D】うん。

【N】この時のバイエルン首相のクニリングは、「敵は左派だが危険は『右』にある」ということを言っている。(カーショー『ヒトラー 上』p.223)

これはわかりやすい表現だなと思いますね。敵は左派だけれど、危険は右派にある。心情としては「右」は仲間なんだけれど、ちょっとこいつら危ねーぞ、という。

そして、これは本当に後知恵なんだけれども、バイエルン政府が適切な法の執行を行っていれば、ヒトラーやナチを食い止めるタイミングはあったんだよね、この頃。

【D】うん。

【N】しかし、そうはならなかった。

【D】うん。

[TIME]----01:06:43 ドイツ闘争連盟(カンプフブント)

【N】さて、ちょっとしくじったヒトラーだけれども、9月には持ち直す。

【D】お、早い(笑)

【N】早い(笑)。──というのも9月1日、バイエルンの右翼団体や準軍事組織、退役軍人組織が一堂に会して、大規模な大会が開かれる。そこでナチを含んだ複数の団体・組織が同盟を結び、いわゆる「カンプフブント(Kampfbund)」──「ドイツ闘争連盟」というものが結成される。

その軍事指導者にヘルマン・クリーベルという人物が就くんですが、政治指導者にはヒトラーが就く。で、この結成にはレームらが動いていた。

【D】うーん……またここで暗躍して。

【N】そうそう。レームの立ち位置ってわかりにくいと思うんだけれど、ナチ党の党員でありながら、いくつかの右翼組織とか準軍事組織に関わっていて、半分独立している。なので、それらのパイプを繋ぐ役をしていた。まさに暗躍という言葉が相応しいような動きです。

ともかく、ここにバイエルンの右翼たちが大同盟を結んで、ヒトラーも指導者の1人となった。これが直接行動に繋がっていくんですね。

【D】うん。

【N】そうそう、よくヒトラーやナチ党は左翼ではないのかという話になるけれど、この流れを見てきたらわかる通り、終始右翼として振る舞っていますよね。

【D】うんうん、そうだね。

【N】仲間たちがみんな右翼だからね。

【D】うんうん。

■ミュンヒェン一揆----01:08:18

[TIME]----01:08:18 ハイパーインフレ

【N】──さてさて、また国内ですが、フランスによるルール占領と、それに対するドイツ政府の消極的抵抗については話しましたな。ストを呼びかけてフランスの取り立てに抵抗するという話。

そのあいだ、政府が労働者の給料を立て替えることになったんだけれども、その支出と税収減で財政がイカれます。

【D】はいはい……(笑)

【N】金が足んねえと。そこで何をしたかというと、紙幣を刷りまくってしのごうとしてしまいます。

【D】えっ……ちょっとそれは(笑)

【N】今の時代だったら「ええ……」と思うけれど、当時はそんな……なんて言うのかなあ、普通にやろうとしちゃうんだよね……。

【D】そうなんだ。

【N】で、これ、案の定、ハイパーインフレが起きます。

【D】やっぱり……(笑)

【N】そもそもドイツは、戦争中からかなり深刻なインフレが起きていたのよ。

ところがこの前後で下落がマッハになります。

【D】うん。

【N】第1次大戦勃発前は1ドル=4・2マルクだったの。

それが1923年1月には1ドル=1万7972マルクになっていて、

8月には462万455マルク

9月には9886万マルク

10月には252億6028マルク

(カーショー『ヒトラー 上』p.227)

【D】お、億……(笑)

【N】で、11月には1ドル=4兆2千億マルク──。

【D】4兆……(笑)

【N】──になっていくというね……(笑)

【D】なにやってるんだよ……(笑)

【N】まさに札束が紙クズ同然であったと。

【D】すごいですな。

[TIME]----01:10:13 シュトレーゼマン内閣と消極的抵抗の中止

【N】ということで、8月には消極的抵抗を始めた首相ヴィルヘルム・クーノが退陣。

次はドイツ人民党のグスタフ・シュトレーゼマンが首相になり、社会民主党を含めた大連立内閣を成立させる。そして、このシュトレーゼマン内閣が消極的抵抗の中止を決定するんですね。火消しにかかると──。

【D】うん。

[TIME]----01:10:41 非常事態宣言

【N】ただでさえ前政権の失策に国内は荒れているし、社会民主党(SPD)が政権に復帰したことを気に食わない右派もいるという状況でした。そのうえフランスに対する抵抗はやめるという方針に戻ったわけで──。これによってさらに諸勢力が暴発しないよう、エーベルト大統領は全土に非常事態宣言を発令する。

【D】おぉ、ほうほう。

【N】政府に「ふざけんな」と思う奴がいっぱいいて、コトを起こそうとしているから。

そうしてゼークトら国軍に、一時的に各地への執行権限が与えられる。軍に行政執行権を与えてしまうんですね。非常事態なので。

【D】うん。

[TIME]----01:11:26 州総督(邦国総監)グスタフ・フォン・カール

【N】すると、バイエルンでも右派が暴発しかねないということで、バイエルン首相のクニリングは戒厳令を敷き、右派からも信頼されつつ、これを抑えられるグスタフ・リッター・フォン・カールを「ゲネラルシュターツコミッサール(Generalstaatskommissar)」という役職に任命します。

【D】……わかりづれーな(笑)

【N】これね、邦国総監とか州総督というふうに訳されるんだけれども、非常時におけるトップ代行みたいな役割ですかね。

ちなみにこのカールは、以前バイエルンの首相になっていた男で、ここを右派王国にした。

[TIME]----01:12:03 バイエルン三人組(カール、ロッソウ、ザイサー)

【N】こうして州総督になったカールはバイエルンの独裁権をゲットする。

【D】うん。

【N】そして、ミュンヒェンに駐留していた第7師団司令官にして第7軍管区司令官であるオットー・フォン・ロッソウ、それに州警察長官のハンス・フォン・ザイサー、この3人が組んで三頭政治体制を作る。トップの3人で独裁をやろうということ。バイエルンはこの3人組が支配するところになった。

【D】はい。

[TIME]----01:12:36 直接行動への焦り

【N】カールは早速、ナチ党が9月27日に予定していた14ヶ所での集会を禁止する。で、ヒトラー、ブチギレ。

【D】うん。でしょうね。

【N】まあ同じ右派ではあるんだけれど、ヒトラーたちに対しては締め付けをしていくのね。

そしてヒトラー自身はこの頃、そろそろ行動を起こさないと支持を失うのではないかと恐れていたと思われます。若いやつらは破裂寸前。直接行動に出たい、戦いたいと思っているわけ。そらァだってヒトラーたちが散々焚きつけたわけですから(笑)

【D】そうだよね。うん。

【N】ここであの5月1日、メーデーの日の失敗をもう一度繰り返せば、彼の求心力は本当に失われる可能性があった。けっこう切羽詰まっていたと言われていますね。(カーショー『ヒトラー 上』pp.228-229)

【D】うん。

[TIME]----01:13:26 同床異夢

【N】ここで新たな登場人物であるカール。この人はガチガチの保守・右派なんだけれども、君主主義者──バイエルンの王政を復活させたいと考えていた男なのね。

【D】はいはい。

【N】なので、大ドイツ主義者ではあったけれども、かくべつ君主主義者であったというわけではないヒトラーとはちょっと種類が違うのね。

【D】同じ右派でも。

【N】そうそう。

【D】なるほど、なるほど。

【N】だから共和国、すなわちベルリンの中央政府という共通の敵はいたんだけれども、目標が違うので、なかなか折り合わないわけ。それでも、打倒共和国という当面の目標は一致していたので、両者は一時的に歩み寄っていたのね。

で、カールたちが率いるバイエルン政府はベルリンの共和国政府と対立していくんだけれども──。

[TIME]----01:14:14 バイエルンと中央政府との対立

【N】──中央政府はここで、3人組のロッソウ──軍人のロッソウに、ナチ党の機関紙である『フェルキッシャー・ベオバハター』の発行停止を命令する。

【D】うん。

【N】ようはナチ党が最近イキっているので、メディアを封じようとする。するとロッソウはそれを実行しない。

【D】お、なぜ。

【N】なんで中央政府の命令を聞かないとアカンのやと──。

【D】はいはい(笑)

【N】そんなロッソウに対し、中央政府は彼を第7軍管区司令官から解任する。言うこと聞かねえんだったらクビだよ、つって。

ところが今度は州総督のカールがそれを拒否、ロッソウをむしろバイエルン軍司令官に任命するという……。

【D】軍司令官……?

【N】うん。ようは中央政府がクビにするんだったら、州政府としてもう一度こいつを司令官に任命する……という。だから思いっきり中央政府に抵抗しているわけ。

[TIME]----01:15:09 共産党の反乱計画

【N】でもこうした状況は、バイエルン/ベルリンだけじゃない。

【D】うん。

【N】同じ頃、別の地方であるザクセンとテューリンゲンでは、打って変わって「左」の社会民主党と共産党の連合が政権を獲り、共産党が中央政府に対して蜂起する構えを見せていた。

だから「右」も「左」も地方から中央政府に牙を剥いていた。で、中央政府は両方に対処しなければならない状況だったんだけれども、まずは「左」を押さえ込むことにする。

これはこの政府──共和国の特徴だけれど、とりあえず左派をぶっ叩く。

【D】うん。

【N】で、この時の大統領エーベルトのストレスというのは、ハンパじゃなかったんではないすかね。

【D】うーん、エーベルトさん最近ちょっと出てこないけれど。

【N】いやァ、もうクッタクタだったと思うよ。右も左もどんどん吹き出てくるから。

[TIME]----01:16:02 ベルリン進軍計画と三人組の牽制

【N】まあ、それはさておき──。バイエルン、ミュンヒェンですが、カールたちにも中央政府を転覆する意志というのはあって、ムッソリーニに倣って「ベルリン進軍」を行う構想もあった。しかし、ヒトラーたちをその戦列に加えるのは望ましく思っていなかった。

ヒトラーはヒトラーで、3人組のカール以外を味方に引き込もうと──、たとえば警察長官ザイサーの説得を試みたりもするんだけれども、同意は得られない。

だから打倒中央政府の点では一致しているんだけれども、両勢力は折り合わない。まさに同床異夢という感じね。それぞれが牽制し合いつつ、別の動きをしている

【D】うん。

【N】ここでカールたちは国軍のゼークトたちとコンタクトをとる。国軍のトップね。──カップ・リュトヴィッツ一揆のときに一揆の鎮圧を拒否した人。

【D】あぁ、はいはい。

【N】「軍は仲間を撃たねえ」と。

【D】うん。

【N】で、このときはゼークトも「理想は共通しているけれど、俺たちのスタンスはあくまで合法」──つまり中央政府を叩く気はないということを、カールたちに告げる。軍も心情的には共和国をよしとはしていない。ただ、ここでカールたちと組むということはない、ということを突き付ける。

軍が協力する気はないとなれば、今は「ベルリン進軍」も難しそうです。ということでカールたちは「ちょっとこれ、無理かな……」となっていた。

【D】なるほど、一枚岩じゃないですね。

【N】そうなんすよ、全然。なので、カールたちはミュンヒェンで「ドイツ闘争連盟」──ヒトラーたちが作った大同盟ね。その闘争連盟たちを集めて会合を開き、「ベルリンの中央政府をぶん殴るなら、団結して周到な計画を立てなアカンぞ」と告げる──。

【D】お。

【N】しかし「単独行動はいかんぞ」と牽制するの。これは暗にヒトラーのことを言っている。

【D】うん。

【N】一応、口では「お前らやる気があるんだったら、ちゃんと計画立てようぜ」って言っているんだけれど、実際は「勝手なことをすんな」って釘を刺しに来ているだけなの、これ。

【D】なるほど。

【N】そして、3人組の1人であるロッソウも、「成功の可能性があるならいいけれど、見込みのないクーデターには乗らないよ」ということを言う。そしてもう1人、ザイサー警察長官に至っては「ここでお前らが無茶なことしたら、むしろ鎮圧するからな」と脅しをかける。

【D】(笑)──ほうほう、はいはい。

【N】味方なのか敵なのかわからんことを言っている。ようはヒトラーたち闘争連盟に「勝手なことすんじゃねえぞ。やるなら俺たちが主導だ」と言っているわけ。

【D】なるほどね。

[TIME]----01:18:49 一揆(プッチ)の決意

【N】ここでヒトラーたち闘争連盟は、もはやこれはカールに委ねるのではなく、自分たちで「プッチ(Putsch)」、つまり一揆を決行するしかないんじゃないか、ということになってくる。つまりクーデターを決意するんですよ。

【D】お、プッチいっちゃおうよ。

【N】11月7日にヒトラーたちは計画を立てる。

そして決行が翌8日……(笑)。次の日に決行することになった。

【D】すごい行動力(笑)

【N】というのも、カールが翌日、ビアホールのビュルガーブロイケラーでミュンヒェンの要人を集めて演説をする予定になっていたから。

そこでカールたちが、ドイツ闘争連盟を抜きにして何か行動を起こすのではないか、とヒトラーは思った。そうでなくても、闘争連盟を排除する方針をとるのではないか、という可能性が浮上した。

※当初は11日決行という案が出ていましたが、上記のカールによる集会の情報が舞い込んだことにより、7日となったようです。

【D】うん、うん。

【N】ただ、3人組自体は、少なくともすぐにベルリンへ進軍する気はなかったと考えられている。ただ、ヒトラーたちとしては「やべぇ、明日の演説でカールたち何かやるんじゃねーか……」と思っていた。

【D】うん。

【N】だから、もう翌日にやるしかない! ってなっちゃった。

【D】なるほどね。

【N】ということで、性急ともいえる翌日の決行が決まった。

【D】翌日の決行。

【N】これはいくらなんでも急すぎる。

【D】うん。

[TIME]----01:20:10 ミュンヒェン一揆

【N】1923年11月8日の、これがいわゆる「ミュンヒェン一揆」。ビヤホール・プッチ、ヒトラー・プッチとも呼ばれますね。これはヒトラーとナチにとって重大なターニングポイントになる事件。

【D】うん。(テストに)出ますか、これは。

【N】これ、出ますね。これは教科書に載っていると思いますよ。

※ホントに出るかは知りません……。

【N】まあ、今も言った通り、1923年11月4日、夜の8時30分頃、グスタフ・リッター・フォン・カールが、3千人の聴衆の前で演説をしているところだった。

【D】うん。

【N】その会場に突如、ゲーリング指揮の武装した突撃隊が入ってくる。

【D】ほうほう。

【N】そしてヒトラーも警護に伴われて演壇に向かってきた。

【D】うん。

【N】会場は騒然として話ができる状態ではない。みんながザワザワしているから。そこでヒトラーは拳銃を抜いて天井に一発発射する。撃ったと同時に、客たちの前で「国民革命が起きた。ここは包囲されている」と宣言するんです。

【D】はぁ。

【N】そして、演壇にいたカール、ロッソウ、ザイサーたち3人組を、会場の隣の部屋に移し、それまで強気でいたのが、部屋の中へ入ってからは詫びる。

【D】おぉ、やるね(笑)

【N】急な直接行動を起こしたこと詫びつつ、でもやるしかなかったんだよ、と。

そして新政府体制の構想を告げ、3人に改めて協力を求めた。条件としては、カールを州摂政に就け、ロッソウには国防大臣、ザイサーには警察大臣のポストを用意すると約束する。

【D】うーん。なかなかいいような感じがしますけれどね。

【N】うん。──構想では、他に※(1)ペーナーが州首相──登場していないんですけれど──、それとルーデンドルフが軍のトップという話になっていました。

しかしルーデンドルフはこの場にはいない。なんならこの時点で計画決行を知らなかった※(2)。

※(1)エルンスト・ペーナー(1870-1925)……元ミュンヒェン警察署長。

※(2)ルーデンドルフは事前の闘争連盟の会合には出席していないと主張していましたが、計画そのものは知っていたと思われます。が、急遽7日決行になったことは知らなかったのか、このあと、現着したルーデンドルフは「事の成り行きに驚いている」という旨のことを発言しています。この辺りは詳細な記述を確認していないので、ハッキリとしません。

【N】しかし、カールたち3人はなかなか首を縦に振らないので、急遽ルーデンドルフを呼ぶことにする。ちょっと説得力を持たせるために。

【D】はい。

【N】ちなみに、会場の方では聴衆が騒ぎ始めた。これはどういうことだと、収拾がつかなくなっていた。なのでゲーリングが「まあまあ皆さん落ち着いて。ビールがあるじゃないの」と言ってなだめた、という話があります(笑)。でもそれでも騒ぎが収まらないので──。

【D】そうだよね。「そうだ、ビールだ!」──。

【N】──とは、ならないからね(笑)

【D】ならないね(笑)

【N】しょうがないのでヒトラーがホールに戻り、自分たちはカールと敵対しているわけじゃないんだよ、ってことを説明する。そしてそこで軽く演説するんだけれど、これはさすがというべきかね。会場の雰囲気、流れを見事に支持に変えてみせるんですよ。

【D】おおお、さすがですな。

【N】これは相当な名演説だったらしいです。現場にいた人の話でも。

※現場に居合わせたのは歴史家のカール・アレクサンダー・フォン・ミュラー(1882-1964)。彼は「わずか数分間で嘲笑の態度が激変した」「手袋を裏返すかのように聴衆を一変させてしまった。手品か魔法ようなものだ」と証言しています。ちなみにこのミュラーは、1919年、ミュンヒェン大学での政治教育コースでヒトラーの弁舌の才を「発見」した人です。

【D】「だったらしい」……原稿が残っておらず(笑)

【N】うん……あ、いや、一部残っていたかな。でも、全部はないね。アドリブでやっているから。

【D】アドリブだもんね、急にやったんだもんな。……さすがだな。

【N】鉄砲持って乱入してホストを横取りしたのに、味方にするというのはなかなかですよね。

【D】すごいよね。

【N】もちろん、会場には潜在的なシンパも多かったんでしょうけれどね。

【D】あと、そのドラマ性に流される人もいたでしょうな。

【N】まあ、あるかもね。「なんか面白いことが起こってんな」ってなったのかもしれないし。

──で、そういう状況でルーデンドルフが到着しますよ。まあ、自分に無断で行動を起こされた格好なんだけれども、こうなった以上は成功させるしかない。

【D】うん。

【N】で、カールたちもここでヒトラーたちに協力することを認めるんですね。

【D】おお、いいですね。

【N】で、聴衆にもそのことを宣言する。ここでヒトラーは相当歓喜したようですよ。「これはイケる!」って思ったんでしょうな。

[TIME]----01:24:16 計画のほころび

【N】一方、ビアホールのビュルガーブロイケラー以外では、別働隊のエルンスト・レームが軍司令部──ロッソウの軍ね──を占拠する。やはり一番大事なところだから、押さえとこうと。

……しかしどうしたことか、電話交換台を取りこぼしちゃう。

【D】あっ。

【N】ほら、昔は交換手が手動で通話相手に接続していたでしょう? その施設を占拠し忘れた。

【D】──し忘れた……(笑)。通信はもうすでに重要なものでしょう。

【N】そうそう。だからまさに鎮圧部隊側の通信を許してしまう。

【D】おい。

【N】これがまず第一のミス。

【D】ミス……はい。

【N】そしてもうひとつのミスはね──。また別で突撃隊が工兵隊兵舎の占拠にもあたっていた。工兵隊というのは、軍隊の中で建設とか爆破とか、そういう施設に関わる任務に当たる部隊──。その兵舎が近くにあったので占拠しようとするんだけれど、これに手間取った。工兵隊の兵士たちが言うことを聞かないので、ここはヒトラーさんに説得してもらいたいと、現場から応援要請が出てしまうのね。なのでヒトラーは、まあしょうがねえなとそっちへ向かうことにした。となるとビュルガーブロイケラーを一時留守にしなきゃいけないんだけれど、そこをルーデンドルフに任せたのね。

【D】うん。

【N】これがまずかった。そうなると、残ったのはルーデンドルフとカールたち3人組じゃないですか。

【D】うん。

【N】その中でまずロッソウが、ルーデンドルフに「こうなった以上は自分らの持ち場で色々と指示を出さなきゃいけないんで、帰ってもいいっすか?」というようなことを言う。するとルーデンドルフはあっさり許してしまう。

【D】はァ……。

【N】そうなると残り2人も、「じゃあ、うちらも帰っていいすかね?」という話になり、ルーデンドルフ閣下はそれも許してしまう。

【D】おうおうおう……。

【N】このルーデンドルフという人は、大戦中の権威がまだ自分にあると思っていたみたいで……。軍を率いて帝国をすら動かしていた人間だから。なのでカールたちが自分を欺くとは全然思わなかった。

【D】うんっ。

【N】ヒトラーたちへの協力を表明した3人だったんだけれど、そこでトンズラこいて、さっさと鎮圧に向けて動き出す。

【D】わぁお……。

【N】あとで、ヒトラーには脅迫されただけだ! と言うつもりなわけさ。

【D】うんうん。

【N】実際、半分はそうだからね。銃を持ってきているわけだから。しかも、「あんたたちの分と自分の自決用と4発入っているからな!」みたいなことを言っているから、十分脅しですよ。

【D】うん。

[TIME]----01:26:54 事態の悪化

【N】──で、そこでヒトラーが戻ってくるんだけれど、カールたち3人が消えたことに「あ、ヤッベ……」と思ったらしいですね。

【D】まあ……そうだよな(笑)

【N】しかしルーデンドルフは「いや、俺に背くことはねえべ。大丈夫だよ」という態度だったらしいですね。

【D】上級国民的な感じか。

【N】そうそう。この人、とんでもないボンクラですけれどね。大戦の初期はマジで英雄だったんですよ。

【D】ああ、そうなんだ

【N】なので、事態は悪化していました。

【D】うん。

【N】しかも、そもそもバイエルン軍も、司令官のロッソウが復帰する前から一揆には与さない、という方針を決めていた。で、麾下部隊にもその旨を通達していたのね。

【D】うん。

【N】さらにはカールのもとに、旧バイエルン王国の王太子様であったループレヒト殿下から「軍を使ってでも一揆を鎮圧せい!」というお達しが来てしまう。旧王国の王子様まで激オコになってしまった。そして各セクションにヒトラーら一揆勢力を鎮圧する命令が伝達される。これでヒトラーたち闘争連盟の命運は尽きたも同然だった。

【D】うん。ピンチですな。

【N】夜になりまして、深夜2時55分にはロッソウらがラジオを通じ、「自分たちは脅迫されてやむなく協力を表明したが、それは無効である。反乱は認めない」という宣言をする。

【D】ああ……。

【N】で、明け方5時、ヒトラー・サイドも3人が完全に鎮圧側に回ったことを悟ったんですよ。そこで「あ、終わった」という……。

[TIME]----01:28:27 行進

【N】しかしそれでも、何か状況を打開するすべはないか──。ヒトラーたちはあれこれ話し合うんだけれども、埒が明かない。

で、最終的に「しょうがねぇっ、市内をデモ行進しよう!」ということになる。

【D】お、おう(笑)

【N】こうなったら市民や兵士たちの賛同を集め、自然発生的に勢力が膨らむのを期待しようというわけ。

【D】割と捨て身なプランですな。

【N】確かに破れかぶれな気もするんだけれど、ただミュンヒェン市民というのは基本的に右派や保守派が多い。ヒトラーたちのシンパも多かったから、そこに賭けようという気持ちはわからんではないかな。それにこっちにはルーデンドルフがいるので、軍もむやみに攻撃は仕掛けてこないだろうと思ったわけ。

【D】一応偉い人だから。

【N】そうそう。実際、この提案をしたのはルーデンドルフだったらしいですね。

【D】ああ、そうですか。

【N】そうして、11月9日の正午、千人がビュルガーブロイケラーを出発した。一揆開始のお店を出てね。

【D】うん。

【N】そこで一部の警察部隊はヒトラーたちの通行を許しているね。そうして、隊列はイザール門、マリエン広場を通っていくんだけれども、市民たちの間からは歓声も上がっている。

【D】おー。

【N】これはイケるのか!? という。しかし一方で市民は冷めていたという証言もあるので、ちょっと空気感というのはわからない。

【D】なるほど。

【N】ちなみにテオドール・エンドレスという軍人がそういう証言をしているそうです。

で、ヒトラーたちはナチ党員のディートリヒ・エッカートが作詞した『シュトゥルムリート(Sturmlied)』──『突撃歌』という歌を合唱しながら行進を続けるんですな。そうやって熱狂が伝染し、市民を巻き込んでミュンヒェンを覆う大群衆となることを信じたわけ。

【D】そうなったらドラマティックだね。

【N】そうそう。そうなればまさにベルリン進軍も叶うかもしれない。

【D】うん。

[TIME]----01:30:33 フェルトヘルンハレ(将軍廟)の衝突

【N】やがて彼らは、オデオン広場にあるフェルトヘルンハレ──「将軍廟」というモニュメントみたいな場所に近づく。しかし、そこには警察の治安部隊と軍が阻止線を張っていた。

【D】うん。

【N】で、阻止線に向かっていくヒトラーたち。

【D】うん……はい。

【N】鎮圧部隊はそれでもギリギリまで発砲しなかった。ただ、そこで大混乱が巻き起こった。そしてとうとう最初の一発が発射されてしまう。

【D】うん。

【N】この銃弾で警官隊の軍曹が死亡。

【D】はい。

【N】となると、これ、一揆側が発砲したのかって思うところなんだけれども、一揆側、鎮圧部隊側を含め、この最初の一発を発射したのが誰なのか、よくわかっていないみたいです。

【D】えー、じゃあ、鎮圧側が撃った可能性もあるわけですね。

【N】ということもあり得る。それだけ混乱していてよくわかんない状況だったという。……案外そういうものでしょうね。

【D】へえ。

[TIME]----01:31:35 銃弾

【N】ともかく、こうやって一発が放たれてしまったからには、ここで本格的な銃撃戦が開始されてしまう。

【D】ああ、ついに。

【N】その時、ヒトラーの護衛であったウルリヒ・グラーフが身を挺して彼をかばい、負傷している。

そしてヒトラーの隣にはショイブナー=リヒターという幹部がおり、彼も被弾してこちらは死亡するんですね。

【D】うん。

【N】このとき、銃弾が30センチ横にずれていたら歴史は変わっていた──、かもねと言われる。(カーショー『ヒトラー 上』p.237)

ちなみにこの時ヒトラーは、崩れ落ちるリヒターかグラーフのどちらかに引きずり倒され、肩を脱臼しているのね。これは説が分かれていて、どっちかハッキリしないんだけれどね。

※トーランドの著作ではグラーフによって左肩を脱臼(それから反対側のショイブナー=リヒターにも引き倒される)、カーショーは「ヒトラーはとっさに避けたか、ショイブナー=リヒターに地面に突き倒されるかした」と記述、近年の『ヒトラー 虚像の独裁者』(芝健介)ではグラーフとなっていました。両側からほぼ同時に引きずり倒される、というような状況だったのかもしれません。

【D】ふむふむ。

[TIME]----01:32:17 ゲーリングとバーリン家

【N】またこのとき、突撃隊の指揮官だったヘルマン・ゲーリングは足を撃たれる。

【D】おっ。

【N】これも腰か鼠径部かで説が分かれているっぽいですけれどね。もしかしたら両方なのかな。まあ、下の方を撃たれたと。

しかし──これ、面白いって言ったらアレですけれどね──、ゲーリングは、現場近くのレジデンツ通りに住んでいたローベルト・バーリンという、家具メーカー経営者の家に逃げ込むんですよ。そこで元看護師であった夫人のベラによって応急処置をされた。おかげで逮捕を免れ、(シンパの)病院に搬送されたあと、そのままオーストリアに亡命して逃げ切っているんですよ。

【D】おぉ、運がよかったですね。

【N】そうそう。で、彼を助けてくれたこの女性の夫のローベルト・バーリンという人、ユダヤ人だったらしいですね。

【D】はぁ……そうでっか……。

【N】なので、恩義を感じていたゲーリングは、やっぱりのちにユダヤ人への迫害が開始されると、一家を保護し、最終的にこの人たちは亡命して助かっているね。

※ゲーリングが介入し、迫害措置が緩和されるなどしていたようです。それでも経営する会社は「アーリア化」(非ユダヤ人への売却。自発的売却からやがて強制化)され、一家はスイス、そしてアルゼンチンへと移住しました。が、妻のベラはアルゼンチン行きの船上で亡くなったとのことです。

【D】あ、そうですか。へえ。

【N】しかし、これに関してはインターネットで、ミュンヒェンの市のホームページの記事を読んだんですよ。なので確かなことはわからんです。

※ミュンヒェン・ユダヤ人メモリアルブック

【D】ああ、そうなんや。

【N】この話はけっこう有名なんだけれど、記事によってゲーリングを看護した夫人の名前が違うんだよね。

【D】名前が違う。

【N】そうそう。このドイツ語の記事ではベラって書いてあって──、でも一部そのエピソードが入っている日本語の文献では「イルゼ」という名前なのね。よくわかんないっす(笑)

だからこれ、ドイツに明るい人、情報を求むって感じですね。

※ネットをざっと見る限り、ドイツ語の記事はウィキペディア含め概ね「ベラ」のようです(ドイツ語wikiでは夫のローベルトが立項されています)。トーランドの『アドルフ・ヒトラー』では「イルゼ」、こちらは未読ですがレナード・モズレーのゲーリング伝も「イルゼ」のようです。参照した史料が同じなのかもしれません。

【D】うん、何か仇名みたいな感じかもしれないし。

【N】分かんないけれどね……。

【D】マイケルとマイクみたいな感じかもしれないし……。

【N】そうなのかな……分かんないけれど……(笑)

ともかく、そういう女性に助けられて逃げることができた。

【D】うん。

【N】ちなみにゲーリングは、この時の怪我の治療をきっかけにモルヒネにハマっちゃう。

【D】まあ……よく聞く話ですね。

【N】うん。

[TIME]----01:34:28 鎮圧

【N】──ということでゲーリングは逃げおおせ、そしてまた現場に戻りますと──、あのカールたちを逃がしてしまったルーデンドルフ閣下ですが、彼は無傷で行進し続けて逮捕されたらしいですよ。

【D】ああ、割と格好いいような人ではないイメージですね……(笑)

【N】実際は伏せていたという証言もあるけれどね……真偽はわからんけれど。でも一応は撃たれずに逮捕されている。

【D】うん。

【N】あとは別働隊として動き、軍管区司令部占拠を目論んでいたレームも投降。

【D】おぉ、投降ですか。

【N】うん。ここに一揆は完全に失敗しました。

【D】はい。

[TIME]----01:35:09 血の証人(殉教者)

【N】結果、一揆側はヒトラーたちのいたフェルトヘルンハレで14人、レームの司令部占拠組で2人、合わせて16名の死者を出す。鎮圧側の警察も4名の死者を出した。

【D】うん。

【N】この一揆側の死者たちはのちにナチによって「血の証人(Blutzeuge)」、すなわち殉教者として祭り上げられる。英雄にされるのね。

【D】ふむふむ。

【N】ただし、フェルトヘルンハレの14人の内1人は、どうも関係者じゃないのに巻き込まれて、メンバーにされてしまっているっぽいっすね。

【D】関係ないのに……。

【N】カール・クーン(Karl Kuhn)という人で、ウェイターらしいんだけれど──、確か近くのお店で働いていたのかな。でも、そのメンバーに入っちゃっているね。

【D】うんうん。

[TIME]----01:35:56 逃走と逮捕

【N】そしてヒトラーはと言うと、そのまま車で逃走──。ミュンヒェン南部のシュタッフェル湖のそばに、党員のエルンスト・ハンフシュテングルの別荘があったんで、そこに逃げ込む。

──アレですよ。ヒトラーが惚れているっぽい奥さんがいるところ。

【D】あー、はいはい、それでわかった。

【N】しかし、ほどなく警察に突き止められまして、その家でヒトラーは自殺を試みるんだけれども、ハンフシュテングル夫人のへレーナがこれを取り押さえて止めさせたと言われている。

【D】うん。

【N】ただ、これは事実かどうかはハッキリわからんようですね。

【D】うん。

【N】ともかくヒトラー、ここで逮捕。すべて終わりました。最終回です。

【D】ピンチ!

【N】ヒトラーはまず、ミュンヒェンの西にあるランツベルク・アム・レヒという街にある刑務所に拘置されました。ここは要塞を刑務所にした場所。

※ちなみにヒトラーが入れられた独房は、1919年2月にバイエルン首相クルト・アイスナーを暗殺したアントン・グラーフ・フォン・アルコ・アオフ・ファーライが収監されていた房でした。(別の房に移ったそうです)

【N】──で、このときヒトラーは、逮捕前にメモを託し、党の政治運動の指揮と機関紙をアルフレート・ローゼンベルクに、財政をマックス・アマンに任せる。自分はもう捕まっちゃうので。

【D】──え、でも「諦め」ではないんですよね? まだ。

【N】「諦め」ではないですけれどね。これから法廷闘争ということになる。

【D】なるほどね。

第5夜に続く──

ここから先は

『カエサルの休日』~第三帝国の誕生

ポッドキャスト『カエサルの休日』のテキスト版。 超長尺の第116回『第三帝国の誕生』を全編文字起こし。 ■内容 ・ナチズムとは ・19世…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?