『体育教師を志す若者たちへ』 第3章 体育理論

2020東京五輪・パラ大会は、コロナ禍で多くの国民がその開催に反対していたにも関わらず強行されました。そして今、運営に携わってきた役員が汚職事件で続々と逮捕されてきています。一方で保健体育の教科書にはオリ・パラのすばらしさが描かれています。体育教師はこうした状況において、体育理論の授業をどう進めたらいいのでしょうか?

『体育教師を志す若者たちへ』 今回は、「第3章 体育理論」です。

第3章 授業研究の面白さ ~体育理論編~

◇大学で学んだことを授業に生かしたい

体育系の大学に入ると、運動生理学やバイオメカニクスなど、スポーツに関わる自然科学系の勉強、そしてスポーツの歴史や社会などの社会科学系の勉強をしなければならない。これが学校現場の体育の授業にどう役立つのかと問われれば、かつての現場教師間では「大学で勉強したことは使わないよ」とよく言われた。しかし今は違う。その気になれば大いに役立つ。それは2008年告示の中学校学習指導要領に「体育理論」の領域が導入されたことが大きい。それ以前までは「体育に関する知識」だった。

体育理論領域の導入は、スポーツを単に「運動すること」としてのみとらえるのではなく、私たちの生活を豊かにしていく「文化」ととらえるようになってきたことが大きく影響している。運動する際に必要な「体育に関する知識」だけがあればよいと考えるのではなく、文化としてのスポーツをどのように生活に生かして人生を豊にしていくのか、そして、今あるスポーツ文化を人類の平和と幸福のためにどう継承・発展させていったらよいのかを考える領域なのだ。

現在の中学校保健体育の教科書の体育理論のページには、オリンピック、パラリンピック、スポーツ基本法、スポーツ基本計画、スポーツ推進計画、生涯スポーツ、国際大会、・・・などの用語が登場する。近代オリンピックの父クーベルタンや、柔道の創設者嘉納治五郎のことも書かれている。以前の教科書には載っていなかったことだ。また保健領域には、心拍数、一回拍出量、エネルギー消費量などの生理学用語も出てくる。中学、高校の教科書はネットでも手に入るので、体育教師を志す若者はまず教科書を手にしてどんな授業をしようかと考えてみてほしい。

しかし現在においても体育理論の授業は文科省の思い通りにはなかなか実践されていないようだ。中学校の場合は週3時間の保健体育の授業の中に、体育実技だけでなく教室での保健や体育理論も入れなければならない。およその時間配分は示されているものの、その扱い方は学校に任されているから、つい実技の時間を多く費やしてしまい、保健や体育理論は敬遠されがちなのだ。

そんな悩みをある指導主事から相談されことがある。私は「教科書にあることをそのまま説明するような授業ではつまらないから続かないですよ」と答え、「生涯スポーツ」をテーマにした独自の授業について少し話をした。県教委の指導主事だから学習指導要領通りに教科書の内容をきちんと扱うことを考えてしまうのだろう。しかしそれではつまらない。生徒たちは体育の時間は運動場で体を動かす時間だと思っている。その生徒たちを教室に留めて保健や体育理論の授業をするのだから、「これは面白い」「ためになった」と思える授業を展開しない限り生徒たちはついてこない。

さて、私はこれまで「オリンピックの歴史と精神」、「生涯スポーツ」、「武道とは何か」などのテーマでそれぞれ1~3時間程度の授業を創ってきた。教科書の体育理論のページはこうしたテーマでまとめられてはいないが、関連する内容や資料は示されている。読者ならこれらのテーマで体育理論の授業を構想するとしたらどんな授業ができるだろうか。「武道とは何か」については武道のページで既に紹介した。ここではまず「生涯スポーツ」の実践例を紹介したい。

1 「生涯スポーツ」について考える授業

人生100年の時代、健康保持のためにも、豊かな生活を送っていくためにも、生涯スポーツは欠かせない。学校の保健体育の授業は、卒業後も生涯にわたってスポーツを実践していくためにあるようなものだ。さて、生涯スポーツの授業を考える前に、読者は自分自身の生涯スポーツをどう構想しているだろうか。世の中の中年以上の体育教師で生涯スポーツを実践している人は予想に反してあまり多くない。競技生活時代の古傷を抱え、休日は部活動指導で疲れ、とても自分のためにスポーツをする時間などとれずに中年になってしまった不健康な体育教師が多い。しかしこれからの体育教師は部活動三昧ではなくなる。まずは自分の生涯スポーツを構想してみたらどうだろうか。そのためには障害となることををどう乗り越えていったらよいのか、生徒たちと一緒に考えてみよう。

生涯にわたってスポーツを実践していくために必要にことは、まずはスポーツが好きでなければならない。このことは学校の体育授業や部活動を通して生徒たちは日々学んでいく。そして学校を卒業して社会人になると、スポーツがしたくてもできない状況にだれもが直面する。スポーツをするための時間、場所、道具、お金、仲間を自分の力で確保していかなければならない。中高年になって人間ドックで生活習慣病に関わるチェックが入ると、医師から「運動して下さい」と必ず言われるようになることも伝えておきたい。

この授業は中学3年生の受験期あたりに実施すると効果的だ。運動部に入っていた生徒たちも夏季大会を終えて活動の主体を1,2年生に譲って運動不足になっている。あるいは部活動は「引退」しても地域のスポーツクラブで運動を続けている生徒もいるだろう。授業に入る前にまずは生徒たちの日々の運動生活の実態についてアンケートをとっておくとよい。運動不足を感じていて運動がしたい、しかしどうしたらいいか分からないという生徒たちはたくさんいる。その問題を将来のことも含めてみんなで考えていく。

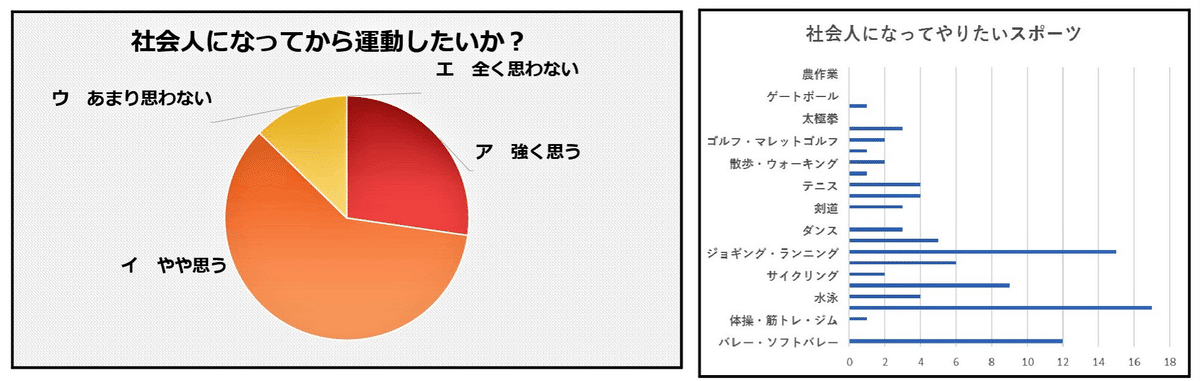

以下はある年の3年生のクラスで、受験期の頃にとったアンケート結果だ。

授業作りのためには事前研究が欠かせない。保健体育教師として赴任したら、まずはその地域のスポーツに関わる環境を調べてみよう。2011年にスポーツ基本法ができて以降、地域スポーツの活動状況は大きく変わり始めた。スポーツ基本法ではスポーツは世界共通の人類の文化であると規定し、それを享受することは国民の権利であることを初めて謳った。そしてその権利を保障するために国はスポーツ基本計画を、そして各都道府県・市区町村はスポーツ推進計画を策定することが義務づけられた。そしてSNSの発達でその情報はどこにいても誰でも知ることができるようになってきた。

スポーツ基本法を受け、地域住民のスポーツに関する実態調査をした上でスポーツ推進計画を立ている市区町村も多い。HPを見れば、我が町・我が村のスポーツ推進計画、スポーツ施設の状況、利用のしかたなどが分かる。スポーツ関連予算もHPで知ることができる。施設整備費を含めれば億単位の費用が充てられていることに驚くだろう。これを多いととらえるか少ないととらえるかは考え方によるが、少なくとも運動不足を感じている人にとっては利用しなければ損だという感覚は持つのではないだろうか。スポーツをする「仲間」については、これも地域のスポーツ協会などからスポーツクラブ、スポーツ教室をネットで検索することができる。

「生涯スポーツについて考える授業」では、まずはスポーツ基本法、国の施策、今住んでいる地域のスポーツ推進計画、施設整備の状況等を学ぷ。そして後半は「私の生涯スポーツについてのプラン」というテーマで、ひとり1人がレポートを作成する。レポートは次の12項目の課題で調べ、まとめていく。

①想定年齢 ②想定居住地(市区町村) ③行いたいスポーツ種目

④加入したい(または立ち上げたい)スポーツクラブ・団体

⑤活動目的 ⑥ともに活動したい仲間

⑦活動頻度(期間、曜日、時間など、社会人として仕事をもっていること

を前提に)

⑧活動場所(具体的な施設名)と使用料金、及び活動場所の確保の方法

(どこへ連絡して使用許可をとるか等)

⑨スポーツ大会やスポーツ教室への参加計画(または企画計画)とその方

法 ⑩活動にかかる費用 ⑪残された課題 ⑫感想等

②の想定居住地は日本国内とし、住んでみたい具体的な市区町村を決める。なぜならスポーツ基本法で示されたスポーツ推進計画は市区町村単位で策定されることになっているからだ。コロナ禍におけるオンライン学習のおかげでひとり1台の端末が利用できるようになり、この授業がやりやすくなった。日本全国どこの市区町村についてでもその地域のスポーツ振興計画や施設整備の状況、スポーツ団体等を教室にいながら検索することができる。生徒たちは住んでみたい場所探しからわくわくしながら検索を進める。そしてレポートができたら発表会を行うと視野を広めることができるだろう。

ある生徒は感想として次のように書いてきた。

〇「大人になってスポーツをするのは時間やお金、手間がかかり、簡単にはできないことが分かった。それでも日本中にはスポーツをする場所や団体がたくさんあるので、大人になってスポーツをすることは無理ではないと思う。それにスポーツで体を作ったり楽しさを感じることで生活がもっと豊になっていくと思った。私はもうすでに運動不足なので今からたくさんスポーツをしていきたいと思った。」

2 オリンピックをどう学ばせるか

2021年6月、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下で、東京オリンピック・バラリンピックの開催には多くの国民が反対・不安の声を上げていた。都内の小中学校の子どもたちを引率観戦させる「学校観戦プログラム」の計画も進んでいたが、保護者たちからは中止にしてほしい、あるいは我が子は参加させたくないとの声も上がってきていた。

こうした状況での開催が目前に迫っていた頃、都内の各学校ではオリンピック教育をどう進めていただろうか。コロナ禍という理由だけでなく、商業主義や多大な経費などからもオリンピックに反対してきた人たちもいる。そして大会を終えた1年後には新たな問題も出てきた。JOC元理事とスポンサー企業間での贈収賄事件が発覚したのだ。教科書に出ている「オリンピック精神」を私たちは子どもたちにどう教えていくべきなのだろうか。

私は地元長野で1998年の長野冬季五輪を体験した。その時は自然保護の問題からも開催に反対している人たちがいた。その時私が行ったことは、オリンピックの歴史と精神といった理想の部分とともに問題点も事前にきちんと学ばせ、大会開催中は、この時も「学校観戦プログラム」があったが、引率して競技会場へ行き、競技を観戦するとともに、オリンピックの理想や商業主義、自然保護などの問題がどうなっているのか、会場で実際に生徒たちの目で確かめてくる学習を進めた。そういった教育ならば、だれもが納得できるだろうと考えた。生徒たちは競技会場でオリンピックの素晴らしさを体感し、一方で運営上の問題点にも気づいて、今後のオリンピックのあり方について考えた。

2020東京大会に向けても、私はこうした立場からオリンピックの授業に取り組んだ。開催前、多くの生徒たちは大会を中止または延期にすべきだと答えていた。そして中止にした際にも進めるべきオリンピック運動があるはずだということを提起し、その内容を生徒たちと一緒に考えた。あの当時、大会本部は中止=白紙であり、中止になった際の選手のことや国民の意気消沈した状況をどうするのか考えようとさえしていなかった。だから反対を押し切って強行開催に進むしかなかった。今考えれば多額の金が陰で動いている状況の中で、中止の想定は企業の論理からもできなかったのだろう。

オリンピック大会はオリンピック運動のひとつであるということを多くの国民は知らない。オリンピック憲章には、大会を開催すること以外のオリンピック運動について書かれている。読者は現在ある「スポーツ少年団」が1964年の東京大会の際にオリンピック運動の一環としてできたことを知っているだろうか。この時に「スポーツ振興法」(スポーツ基本法の前身)」もできた。スポーツを通しての教育、交流、平和の実現がオリンピック運動なのだ。大会ができなくてもその代わりになるオリンピック運動としての施策を考えるべきだった。

1年延期になった2021年には個別種目のテスト大会程度のことはできるようになっていた。種目毎に時期をずらせて親善大会程度のことは行い、それ以外のオリンピック運動をどう展開するか考える事はできたはずだ。そうすれば選手の思いもある程度叶えられただろうし、国民の賛同も得られただろう。7年前の招致運動の際は当時の安倍首相までIOC総会へ出向いて「オリンピック運動」を訴えたにもかかわらず、本番では大会開催以外のことはしようとしなかった。

オリンピック教育はオリンピック運動について学ばせることであって大会の応援団をつくることではない。現在中高生の部活動を地域に移行させる施策が進められつつあるが、本来これも2020東京大会の五輪運動の施策のひとつとして大幅な予算をつけて進められるべきことだったのだ。

しかしながら、多くの国民・世界の人たちはオリンピックをメダル争いのスポーツ大会としかとらえていない。今大会では大会の組織委員会までもがオリンピック憲章で禁止している「国別メダル数」をHPに掲載してしまい、日本オリンピック・アカデミーから再考すべきとの批判を受けた。こうしたオリンピック大会にしていることが、メダルをとれなかった選手たちへの誹謗中傷を生んでいる一因でもある。もし今大会で中止の際に進めるオリンピック運動の代替案を大会組織委員会が事前に示して実行していたら、オリンピック運動はもっと違った形で進められ、多くの賛同を得られたように思う。それができないのは商業主義・カネに縛られたオリンピックになってしまっているからなのだ。

大会前、オリンピック憲章を読んだことがないというオリ・パラ担当大臣がいて問題になった。体育教師になる上では憲章の大事な部分くらいは読んでおきたい。

◆参考・・小山吉明「東京大会中止を想定した五輪教育を考える」

月刊『体育科教育』2022年1月号

3 パラリンピック

「パラリンピックは是非子どもたちに見せたい」、そんな声が2020東京大会では教育関係者から聞かれた。パラリンピックはどう学ばせたらよいのだろうか。読者は「感動ポルノ」という言葉を知っているだろうか。パラリンピアンの姿は素晴らしく感動を与えるが、一方で頑張れない障がい者、スポーツさえできない障がい者たちがいることを忘れてはならない。その人たちはダメなのかという問題だ。「共生」ということがよく言われるが、パラリンピックの学習が障がい者との共生ではなく、パラアスリートとの「共生」に留まってしまっていないだろうか。

オリンピックもパラリンピックもそのすごさは同じ。オリンピックではオリンピック選手のすごさが主要な学習内容になるのではなく、オリンピック運動とは何かを学ばせることだ。同様に考えれば、パラ教育では障がいを乗り越えてトップを目指すパラアスリートのすごさが主要な学習内容になるのではないだろうと考える。では、パラ教育では何を学ばせるべきなのだろうか。

ここにパラ教育の問題を考えさせる資料がある。国際パラリンピック委員会公認教材として普及している『I’m POSSIBLE(アイムポッシブル)』だ。そこには、「どのようにして困難を乗り越えたのか、また努力を続けられたのはどうしてだったのかをパラリンピックの価値である『勇気』『強い意志』を軸にして考えます」とある。その例として、車いすランナー、マクファディン選手の話が取り上げられ、生徒向け資料には彼女の生い立ちについて次のように語られている。

「1989年、マクファデン選手はソビエト連邦(現在のロシア)のサンクトペテルブルグで生まれた。脊椎に異常がある状態で生まれたが、生後21日間は手術が受けられず、背中が裂けた状態で放置された。生みの親は彼女を育てる余裕がなく、手術後のマクファデンは児童養護施設へ送られ6年間を過ごす。外へは出られず、20名ほどが1室に寝かされ、朝はおかゆ、昼は薄いスープという厳しい生活環境だった。さらに、脚が折れ曲がっていたため、逆立ちをして腕だけで歩いていたのだ。

そんなとき、彼女に転機が訪れた・・・。アメリカ政府の職員として人道支援を行っていたデボラ・マクファデンが児童養護施設を訪れた。マクファデンの瞳の輝きを見たデボラは彼女を養子にする」・・・・。

そこからその後の彼女のアメリカでの成長と努力の姿、『勇気』、『強い意志』が語られていくのだが、私はこの資料を使って『勇気』、『強い意志』を生徒たちに学習させようという気持ちにはなれない。なぜなら、マクファデン選手はすばらしいが、その感動よりも、資料に語られている「一室に寝かされ、朝はおかゆ、昼は薄いスープという厳しい生活環境」にとり残された彼女以外の多くの障がい者たちはどうなったのだろうかということの方へ目が向いてしまうし、そのことを無視して彼女の努力と栄光だけを学習させたいとは思わないからだ。一室に取り残された、『勇気』、『強い意志』を持ち得なかったかもしれない人たちにも同じように目を向けさせるパラ教育をしたいと思う。

パラ教育は総合的な学習、道徳の授業等様々な時間を使って行われているが、それはそれでよしとして、私は体育教師として、特に体育理論の時間にパラ教育を取り上げるとしたら、それは「生涯スポーツ」の範疇として取り上げたほうがよいだろうと考えている。障がい者のリハビリとしてスポーツを積極的に取り入れた「パラリンピックの父」、イギリスのグッドマン氏、日本では中村裕氏の取り組みに立ち返って学習内容を再構築してみたらどうだろうか(『中村裕 東京パラリンピックをつくった男』岡邦行著 ゆいぽおと2019年参照)。

つまり、障がいのある人も、健常者も、老人になっても、病を患っても、スポーツが心身の健康と病の回復に大いに寄与し、人生を豊にしていくものであることを学ぶことが体育授業におけるパラ教育の学習内容になると考える。その大切さを強くイメージできる例が、障がいをもっていたり、病を抱えていたり、あるいは高齢ながら競技大会に参加たりして、スポーツを生活に取り入れている人たちの姿である。

今回の2020パラ大会では学校観戦を特に重要視する声があったが、こうした観点でパラ教育を考え直すことで、パラリンピックが開催されなくても、そして無理して学校観戦に行かなくても、その代わりにすべき別のことが私たちには見えてくるような気がする。

4 運動と健康を考える実習的授業

学習指導要領には「からだつくり運動」というものが示されているが、どうも分かりにくい。様々な楽しそうな運動がよく紹介されるが、それらは体験してみて終わりということが多い。部活動の補強トレーニングとして取り入れたらよさそうなものはある。しかしそれが一般的にどう生活に取り入れられ、深められていくのかということの見通しは持ちにくい。結局その単元では体力テストに多くの時間を費やし、それに関連した「からだつくり」・体力作り的なことを少しやって終わりという学校が多いようだ。どうしたらいいのだろうか。

授業というものは追究に値するスポーツ・運動文化財がまずあり、そこから教育内容を導き出して教材化していくべきものだ。そうした文化財を特定せず、学習指導要領に示された「体つくり」の内容に関わるような運動をいろいろなところからかき集めてきているだけのように思える。これでは授業として深めていくことができない。

体育系の大学の授業には運動生理学や体力科学の実習というものがある。これは価値ある学問・文化領域だ。こうした大学の授業を中高生に合わせた形で体育授業に生かせないだろうか。授業作りは教師が創造的に行っていくものだ。

これに関連して興味深いアンケート結果がある。このコロナ禍の生活で新しく始めたことは何ですかという国民へのアンケートだ。その回答として、ジョギングやウォーキング、筋トレ、ストレッチなどが上位に来ているという。なぜ興味深いかというと、私はずいぶん前から、「体力科学の学習」という単元を独自に設定し、中学1年生で「柔軟性の学習」、2年生で「持久力の学習」、3年生で「筋力と瞬発力の学習」というテーマで授業作りをしてきたからだ。

ストレッチ(あるいはヨガなど)、ジョギング、筋トレは多くの国民が以前から取り組んでいる価値ある運動・スポーツ文化財であり、健康志向もあってそれが今求められている。私は新旧体力テストの項目を教具としても使いながら、これらに運動生理学、体力科学など大学で習ってきてた知見を入れて体の仕組みを実習的に調べていく6~7時間の授業を各学年で行ってきた。

◇体力科学の実習的授業

「柔軟性の学習」(中学1年)では、1日の中でいつごろが最も柔軟性が高いのかを調べ、柔軟性が劣るとどんな問題があり、それを高めるにはどうしたらよいのかを自分の体を使って実験的に確かめていく。「持久力の学習」(中学2年)では安静時から運動強度を様々に変えて運動と脈拍との関係を調べていく。そして酸欠にならずに長く続けられるジョギングのスピードを調べ、こうした運動が健康とどのように関連しているのかを学んでいく。「筋力と瞬発力の学習」(中学3年)では筋力発揮のしくみを実験的に体感し、最大筋力を高めてそれを瞬発力に生かしていくトレーニング論、そして筋トレのやりかたを生理学的知見を含めてに学んでいく。

ここで大事になってくるのが個体差だ。集団で学習しているので個々で違った測定値が出てくる。運動技能に関わる学習をしている時には「できる」、「できない」の違いから、みんなができるようになるにはどうしたらいいのかを考えてきた。体力科学の学習では測定値の個体差から、それはどんな体の仕組みや生活習慣から来ていることなのか、そしてそれを高めるにはどうしたらいいのかということを集団で考えていく。例えば同じ運動強度の運動をした時に脈拍の個体差が出る。それは体の仕組みとしてどういうことなのかということを学んでいく。それとともに、同じ運動をした時に脈が以前より上がらなくなるということはどういうことなのか、そしてそれはどういうトレーニングをすれば可能なのかということを学んでいく。

2020年5月、コロナ禍で臨時休校が続いた際、こうした学習をしてきた生徒たちに、「1日最低10分は運動しよう」という課題を出してみた。多くの生徒がストレッチやジョギング、筋トレなどに取り組んでいた。運動することが気分転換やストレスの発散に有効だということも身をもって感じたようだ。

人生100年、近年では健康増進のために老人もジムに通ったり、肉をしっかり食べて筋トレに励む時代になってきている。しかし国民の中には運動はしたいがどうしたらいいのか分からないという人たちがまだまだたくさんいる。体の仕組みを調べ、運動によって体がどう変わるのかという実習的な授業が今求められているように思う。ただし、ヨガ教室の先生やジムのトレーナーを外部指導者として呼んできて指導をお願いするだけではだめだ。巷で行われているフィットネスに学問領域の運動生理学や体力科学の知見を織り交ぜ、体力テストも教材のひとつとして位置づけながら、生徒たちが自分のからだと対話し、興味をもって学びを深めていけるような授業展開を考えていく必要がある。それが体育教師の専門性であり、創造的な仕事になる。

◇日々の体温測定も大事な学習教材

以下は保健領域になるかもしれないが、まさに「保健体育」ならではの学習なのでここで紹介しておきたい。コロナ禍で毎朝の検温が義務となり、多くの国民が自分自身の「平熱」に関心を持つようになった。前述の臨時休校期間、私は1日10分の運動課題とともに毎朝の正確な体温測定と体調や朝食、生活リズムなどとの関係を考察する宿題を出した。体温計は30秒から1分程度で測定できるものが出回っているが、これは予測体温で正確な測定値ではない。こうした体温計でもそのまま10分間脇の下へ入れておけば正確な体温が測定できる(各体温計の使用説明書にはこのことが書いてある)。

これまでの生徒たちの体温に関する認識は、平熱の範囲内なら安心、高ければ病気という程度だった。しかし平熱の範囲内なら体温は高めの方が新陳代謝が盛んになり、免疫機能も高まるので健康的だという資料を添えて課題に取り組ませた。すると様々な反応が返ってきた。図はこの取り組みで測定された中学生(1~3年生)264人の1週間の体温平均値の分布を表している。

先に体力測定値の個体差に注目したのと同様に、一週間の平均体温の個体差や個人の平熱内での体温変化に注目したい。課題を実践しながらそのことに生徒たちは気づき始めた。生徒たちの中には1日1回の早朝測定だけでなく、朝食の後や運動後にも計ってみる生徒がでてきた。そして朝食を食べないと体温がなかなか上がらないとか、体調がよくて体がよく動く日は体温が高めだということに気づく生徒もいた。

ある生徒は自分の体温が他の人たちよりも高めだということには以前から気づいていた。学校では朝37.0以上あると保健室に行って再検温しなければならず、彼は自分の平熱の高さに不満を持っていた。その彼が次のように書いてきた。

〇「僕は昔から体温が高めでした。最近も体温が高いせいで何度も保健室に行きました。『体温が高いといいことないじゃん』と思っていたけど、むしろいいとこだらけでびっくりしました。確かに弟は体温が低く(35度台)、太り気味で弟の方が10kgも重いです(でもけんかは勝てなくなりました)。これからも高い体温を維持していきたいです。目標は夜9時から10時の間には必ず寝て、朝6時には起きたいです。温かい日本茶が好きなので、それを飲むようにします。朝食は100%とって、お風呂にはゆっくりと入って、寝る前は体を温かくして寝るようにします。」(平均36.8度の2年生)

また、朝食や運動、体調との関係について次のように書いてきた生徒もいる。

○「私はもともと平熱が低い方だったけど、運動を始めたら体温(平熱)が上がりました。でも運動をしない日々を送ると体温(平熱)が下がりました。体温が低すぎるとあまり思い通りに体を動かせません。逆に高すぎると風をひいたときのように気持ち悪くなりました。そして私の平熱に近い体温の時はいつもより体を動かせました。でも人間より動物の方が体熱が高いのは不思議だなと思いました。」(平均36.1度の1年生)

○「朝起きて体温を計ると36度未満の時もあり、平熱が低い。そして朝は少し体が重く感じられた。朝食を食べると体温が上がり、運動をすると更に体温が上がった。運動は10分行ったときと20分行ったときでは長くした方が体温が上がり、体も軽くなることが分かった。私は平熱が低い方だけど、朝からしっかり体を動かせるようにするには食事をしっかりとり、運動をできるだけ長めに行うことが必要だと思った。学校がない時や休みの日も、なるべく体温を上げられるように、朝食をとることと運動することを心がけたい。」(平均36.1度の2年生)

このように学習指導要領通りにやっていない私の実践だが、卒業していく3年生が中学校で受けてきた保健体育の授業を振り返り、スポーツの楽しさだけでなく、体のしくみや運動の大切さを学んだと書いてくる生徒は多い。

〇「3年間保健体育をやってきて、小学校の時と違って自分自身の体のことについて深く考えることを中心にやってきたので、改めて自分自身の体がどうなっていてどう動くのかを知ることができた。生涯スポーツの学習もして、これからもずっとスポーツを続けていけるといいなと感じた。」

スポーツ産業が発展し、お金を出せばトレーナーをつけて運動することも可能になってきている。それに関わって賢い消費者を育てるということも大事な教育になるだろう。「ダイエット」という単元を設定し、心身の悩みから栄養学、ダイエットのための体作りやトレーニング論を実習も含めて総合的に学ぶ授業も構想できるだろう。中高生なら大いに関心をもってくれるに違いない。

※次回は「保健の授業づくり」になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?