コウモリフェスティバルin札幌で知る、日本のコウモリ

『識別図鑑 日本のコウモリ』

日本のコウモリについての集大成である図鑑、『識別図鑑 日本のコウモリ』が2023年10月に発売される。

コウモリは哺乳類としては種数が多く、2023年8月現在、世界中では1,469種(地球上の全哺乳類種の20%以上)、日本国内では39 種が記録されている。

この39種に対して、『識別図鑑 日本のコウモリ』のページ数は240ページもあるので、どれだけ詳細な情報が載っているかおわかりいただけるだろう。

…と言いつつも、正直、筆者はコウモリのことはあまりよく知らない。コウモリが39種類もいるなんてことすら知らなかった。

そう思っていたところに、2023年8月、札幌の円山動物園で『コウモリフェスティバル』なる楽しそうなコウモリのイベントが開催されるとの情報を得た。『識別図鑑 日本のコウモリ』を制作した「コウモリの会」が主催しているイベントでもあるので、コウモリについて知る絶好の機会である。

ということで、この記事ではその二日目の講演会の簡単なレポートと、『識別図鑑 日本のコウモリ』の内容紹介兼コウモリの基礎知識のおさらいをしたいと思う。

コウモリフェスティバルに行ってみよう

コウモリフェスティバルは、日本コウモリの会が企画している年に一度のイベントだ。会のホームページによると、開催の趣旨として「コウモリに対する多くの誤解を解き、正確な科学的知識をできるだけ多くの方々に知っていただきたいとの思いから企画しています。」とある。

その企図の通り、フェスティバルの1日目もは野生のコウモリを見に行く観察会、2日目はコウモリ写真家や研究者のコウモリに関する講演・発表があり、一般の人でもコウモリのことを知ることができるイベントとなっている。

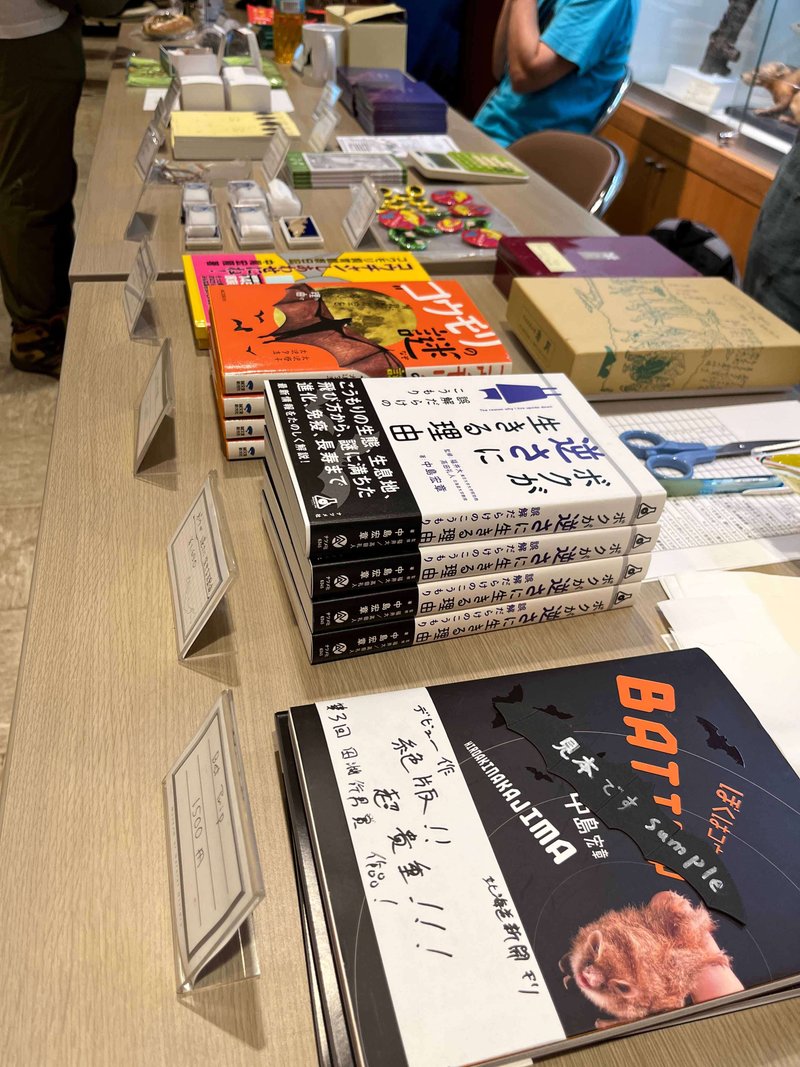

実際に参加してみると、会場には写真作品の展示、コウモリグッズの販売に加え、ポスター発表や撮影ブースまである。

市民と思しき方から、コウモリに詳しそうな方(なんとなくアウトドアウェアの着こなしから…)、それにコウモリの会の会員の方まで幅広く集っており、だいたい100名ほどは集まったのではないだろうか。コウモリ好き、こんなにいたのか。知らなかった…。

日本コウモリの会は、『識別図鑑 日本のコウモリ』のコラムによると2022年に発足30年を迎え、当初は45名だった会員が、現在は全国に300名ほどが会員として参加しているとのことだ。コウモリに興味がある方は、ぜひコウモリの会のホームページもチェックしてみてほしい。

日本コウモリの会

円山動物園とコウモリ

講演会の冒頭では、札幌市円山動物園でのコウモリ飼育・調査の取り組みが紹介された。

詳しい内容は割愛するが、円山動物園でコウモリに関するの取り組みが始まったのは2015年ごろから。あるとき、閉園後の園内で何か音がするので職員の方がなんだろう?と思ったのがきっかけで、「おそらくコウモリの声だ」とあたりをつけ、札幌市在住のコウモリ写真家である中島宏章氏からのレクチャーを受けて園内にどんなコウモリが住んでいるかを調べる活動が始まったそうだ。

今では、ちょうどこの講演会の前日から日本で唯一のクロオオアブラコウモリの展示も開始され、講演会の昼休憩時にはご本人(ご本コウモリ?)も登場した。

タオルのうしろに隠れるクロオオアブラコウモリ。思ったよりちっちゃい…!黒いふわふわの毛が生えている。

もちろん、『識別図鑑 日本のコウモリ』ではクロオオアブラコウモリの情報もしっかり掲載されている。

(『識別図鑑 日本のコウモリ』p.102-103)

このクロオオアブラコウモリ、北海道や青森の限られた地域でしか生息が確認されていないそうだ。

全国的にもご当地のコウモリの飼育展示を行なっている所は少ないので、円山動物園を訪れた際にはぜひクロオオアブラコウモリの展示に寄ってみてほしい。

→参考:クロオオアブラコウモリの展示場所について、札幌市円山動物園X(Twitter)アカウントのつぶやき

コウモリってどんな生きもの?

東海大学生物学部生物学科の河合 久仁子氏の発表では、コウモリの基礎知識についてのレクチャーと、札幌市で行われたコウモリ調査結果の報告があった。

コウモリ類は、少し専門的に言うと翼手目(よくしゅもく)というグループに属し、鳥の羽とは違って、指と指の間にある膜によって空を飛んでいる。河合さんが仰った「手のひらが翼になっているイメージです」というたとえは、なるほど覚えやすい。

(『識別図鑑 日本のコウモリ』p.19 「コウモリを識別するために」から図を一部改変)

また、コウモリは言うなれば

・大コウモリ(目が大きくて視覚に頼っており、果実や花を食べる。日本には2種類がおり、生態系の中では花粉媒介や種子散布する役割をしている)と、

・小コウモリ(目は大きくなく、主に超音波で環境や餌動物を探知する(=エコーロケーションと言う)。日本には36種ほどおり、体重の1/3くらいの量の餌動物を食べ、生態系の中では昆虫の個体数を抑えていると言われている)

に分けられるそうだ。

今までの調査で、札幌では15種のコウモリが記録されており、そのうちほとんどのコウモリは山地に生息する種類とのこと。コウモリといえば洞窟にいるというイメージがあるかもしれないが、じつは、樹皮の下・樹洞・樹の割れ目・葉っぱの中、洞窟の中・岩の隙間・小屋の中〜と、思ったよりも多様な場所に生息しているのだ(なんだか、ポケモンのあの歌の冒頭の歌詞のようにくちずさみたくなる場所だ…)。

森や郊外に出かけたときには、そのような場所を少し気にしてみるとコウモリが見つかるかもしれない。

コウモリはなんかかわいい

写真家の中島宏章氏の発表では、たくさんの北海道のコウモリの写真と動画が紹介された。「とにかくなんかカワイイ、なんか憎めないというか…」という中島さん。たしかに今までよく見たことがなかった(というかなかなか見られない)けど、会場にあったコウモリの特大写真を見てみると、怖いというよりも黒目がキラキラしていて、可愛い顔をしている。

中島さんは札幌でのコウモリの写真撮影や調査をライフワークとしており、行政からコウモリの保護について連絡が来ることもあるそうだ。

他では見られないコウモリの写真や情報については、中島さんのホームページや著書『BAT TRIP : ボクはコウモリ』、『ボクが逆さに生きる理由 誤解だらけのこうもり』でも確認してみてほしい。

知ることで開けるコウモリとの未来

また、講演会の後半では、帯広畜産大学の柳川 久氏によるコウモリ保全事例の紹介・赤坂 卓美氏による風力発電とコウモリについての研究事例発表と、写真家の中島宏章氏と大沢夕志氏のトークセッションも行われた。

印象的だったのは、赤坂氏の発表にあった、風力発電の風車によって鳥だけではなくコウモリも命を落としているという事例だ。

規模にもよるが、風車の速さというのは新幹線レベルの速さに匹敵し、回っている羽根のまわりでは気圧が低下して潜水病と同じような症状が起きる(近づいたことで肺や耳から出血する)らしい。近づいたコウモリが単純に羽根にぶつかるだけではなく、動かすこと自体でさまざまな悪影響があるのだ。

ではどうしたらいいのかという方策を考えるために、コウモリへの影響の科学的な根拠を積み重ね、その上で風車の運用について発電事業者とも一緒に考えていくロードマップがあるだろう、という未来への可能性も発表の中では提示されていた。

コウモリがかわいそうと言うだけではなく、私たちの生活と地続きであることも理解し、地道に共存の方法を模索しつづけることが肝要なのだと感じた。

ひとつのイベントで、動物園の事例や科学的な発表、写真家のトークが行われることはそう多くないように思うが、どの話ぶりからもコウモリをしっかりと観察・研究し、また知られざるコウモリの一面を広く知ってほしいというパワーを感じることができた。

身近なのに意外と知られていないコウモリだからこそ、多くの人にその生き様を知ってもらうことでコウモリとの未来は開けていくだろう。

コウモリを愛する人たちの熱意のこもった図鑑、『識別図鑑 日本のコウモリ』を見かけた際には、ぜひ手に取ってみてみてほしい。

(編集部I)

2023年10月2日発売予定

●文一総合出版ホームページ 『識別図鑑 日本のコウモリ』内容紹介・ご購入はこちらから!

https://www.bun-ichi.co.jp/tabid/57/pdid/978-4-8299-7247-2/Default.aspx

●コウモリの基礎知識がわかる!

本文の一部がこちらの記事からお読みいただけます

https://buna.info/article/5634/

書籍はお近くの書店・ネット書店でもお取り寄せできます。

紀伊國屋書店

楽天ブックス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?