【デュエマ】4CLOコンについて【#デュエマクラシック05】

0.はじめに

0-1 ご挨拶

はじめましての方ははじめまして。そうでない方はいつもお世話になっております。ぶぶんぶんぶん(@bubun_bun_bun)と申します。

普段は現代デュエル・マスターズ及びデュエル・マスターズ プレイスをメインにやっていて、現代デュエマではジャッジとプレイヤーの両方で、デュエプレではプレイヤーとしてはもちろん、BEANSのサイト関連に携わっていたりします。

今回はそんな僕がクラシック05という特殊ルールの大会に参加しているときに最近よく使っている、【緑抜き4C(白青黒赤)LO】について、僕の視点から見えているものを共有し、意見交換の材料にしたいと思い、記事を書かせていただきました。

概要といたしまして、まず、1.リストと構築論で僕の思う基盤を提示させていただいた後、なぜそのリストに至ったのかの簡単な解説を書いています。これらのリストは実際に使用したものだったり、そこから少し手を加えられたりしたものだったりしますが、それなりの完成度ではあると自負しています。あくまで一例としてご覧ください。

次に、2.採用候補カードを実際にデッキに入っているか否かに関わらず「優先順位順で」解説します。実際にそれぞれのカードにどのような役割があり、どのような挙動をするかを深堀りしていくパートになっています。

最後に、3.対面毎の立ち回りでよく使うテクニックやキーカードを、大まかなデッキタイプ別に書いておきます。このパートは使う側も使われる側も知っておくと勝率に直結するのでぜひ読んでいただけると幸いです。

最初に述べましたが、こちらの記事は「議論のための材料」に過ぎず、必ずしも正しいことだけが書いているわけではありません。争いは嫌いですが、議論は好きなのでお声がけお待ちしております。DMや通話などで議論しましょう。

なお、文章量の削減のため、以下は常体で綴ります。ご了承ください。

また、文明は全て(光水闇火自然→白青黒赤緑)色呼びで表現し、適宜通称(光水闇→ドロマー等)も使用します

0-2 レギュレーションと簡単な環境の確認

レギュレーションは以下の通りである。制限カードは各1枚まで、お助けカードはその括りから1枚だけ使える。

その上で、環境に存在しているデッキのTier表は個人的にだが以下のように考えている。なお、デッキパワーベースでの作り方をしているので、本来の意味の「流行度」と相違があったり、そもそもの環境への解釈違いがあったりするかもしれないが、本筋に強くは関係しないため、ご容赦願いたい。

TierGODに置いた【ボルバルザーク】は青赤緑(シータ)、黒赤緑(デアリ)、白抜き4C(青黒赤緑)がメインで、派生型が多い。共通戦略として、この年代に存在してはいけないレベルの過剰打点で殴ってくることが挙げられる。青が入ると継戦能力が、黒が入るとコントロール性能がそれぞれ上がり、また《焦土と開拓の天変》の採用の有無によって性質と有利不利が大きく変わるのも特徴であり、この環境で戦う上ではじめに意識すべきデッキタイプである。

Tier1には本記事で触れる【4CLO】の他に【青単パシフィック】【白黒/白青黒(ドロマー)コントロール(天門)】【青黒赤(クローシス)/白青黒赤(緑抜き4C)ボルコン】を置いた。【青単パシフィック】は早期に殴ってくるデッキの中ではやはり頭ひとつ抜けた出力を出し得るデッキであると認識している。コントロール3種は受けに寄せるかコントロールミラーに寄せるかでの差でしかないと考えており、前者は【天門】系、後者は【LO】、中間が【ボルコン】のような構図だと考えている。なお、Tier1に置いたデッキの中では【天門】系はやや地力が、【青単パシフィック】は使用率が、それぞれ低めであるとされている。

Tier2以下は上振れが強かったり、盤面の取り合いに強かったり、それぞれに長所があるものの、総合力でTier1以上のデッキに厳しい戦いを強いられがちなデッキを挙げているが、正直そんなに大会があるわけではないので完全なものではない。良くも悪くも開拓されきっていないエリアとして捉えている。Tier1以上のデッキはこれらの存在に構築やプレイを歪められることなく、地力で戦う「横綱相撲」が求められるといえるだろう。

1.リストと構築論

1-1 デッキリスト(純正)

1-2 構築論(純正)

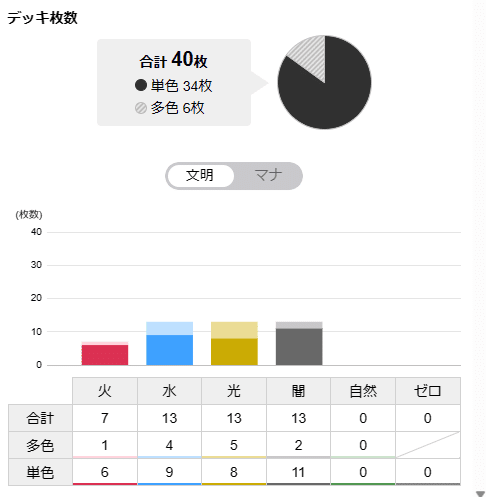

コンセプトは除去とハンデスを繰り返し、《ロスト・チャージャー》《フューチャー・スラッシュ》《ヘル・スラッシュ》の俗に「山札破壊札」と呼ばれるカードで逆転の芽を摘み、山札切れ(LO/Library Out)を待つことである。

その中で、これはパワーに寄せた構築である。基本的に、本質は白青黒(ドロマー)t赤コントロールであり、赤をゲームに絡められるのは6マナ域以降のため少なめに採り、《パクリオ》を絡めやすくするため青を多めに採っている。マナにおける白が少ないことが課題であるが、ひとたび《ロジック・キューブ》+《スケルトン・バイス》が決まればかなり有利なゲーム進行を辿ることとなるだろう。

汎用トリガー群のうち《デーモン・ハンド》と《地獄スクラッパー》を、それらに絞って採用しており、由緒正しいコントロールデッキの系譜を引いている。

本記事ではこれを基本の形として扱う。

1.3 デッキリスト(墳墓軸)

1-4 構築論(墳墓軸)

純正のコンセプトはそのままに、採用するカードを散らすことで《天使と悪魔の墳墓》の高パフォーマンスでの使用を可能にしている。いわゆる「墳墓ケア」してきて甘えた相手には《パクリオ》で縛った後の《魔天降臨》で安全な勝利をしようとしているが、その考え自体が「オーバーキルでは?」とも考えられる。

見かけは数枚変わった程度だが、採用するカードを散らしたことによりマナカーブが4に固まり気味になってしまっていたり、同じカードを複数回使いたいがために呪文回収札を純正より多めにいれなければいけなかったり、受けが薄くなったりと、決して無視できない弊害も多く出ている。

一方で、色配分は綺麗になり、特に《天使と悪魔の墳墓》を「見せ札」としてマナに置いたときのゲーム展開では白をうまく使えるようになった、とも捉えられはする。良くも悪くも「ピーキー」なデッキになった。

2.採用候補カード

2-1 優先度★★★★★

この記事の優先度★5は、「このデッキを組むうえで基盤になり、コンセプトの根幹を担うカード」を指す。

①《ロスト・チャージャー》※制限

使えることを神に感謝しなければいけない1枚。このカードのみ★6でもいいレベル。初動・相手のデッキ把握・フィニッシュの全てをこなす。山札を見る前に対象となるプレイヤーを宣言する必要があるが、よっぽどのことがない限り「相手」を選択する(ただし、ゲーム最終盤においてはその限りではない)。

基本的には相手のカードのうち、「代替不能なカード」から落としていく。これは、相手ができることそのものを減らすことで勝利へと近づくコントロールデッキの原則に基づいたものである。例えば、【デアリボルバル】を相手した時、相手のデッキに極端に墓地回収札が少ないようなら《無双竜機ボルバルザーク》より各種墓地回収札を優先して落とすこともままあるし、【4CLO】ミラーの場合は1枚積みのカードでゲームに大きな影響を及ぼすカード、例えば相手の《ロスト・チャージャー》や《スケルトン・バイス》から落としていくのが一般的である。

ただし、固執する必要はないとはいえ、相手が墓地に干渉するカードを使う場合、それを考慮して動く場合がある。例えば先ほどの【デアリボルバル】対面で次のターンに4マナ以上ある場合、《リバース・チャージャー》などを考慮して「クリーチャー」を落とさず、仮に撃った場合事実上の1ハンデスとして使わせるようなテクニックはよく使われる。

②《フューチャー・スラッシュ》《ヘル・スラッシュ》※それぞれ制限

重量級の山札破壊札。このデッキのフィニッシャー。ほぼゲームを決めるときに唱えるため、原則、優先順位は《ヘル・スラッシュ》>《フューチャー・スラッシュ》。理想的なゲーム展開では《新星の精霊アルシア》《暁の守護者ファル・イーガ》の呪文回収札で何度も唱えたいものだが、はっきり言ってあまり現実的ではない。《ロスト・チャージャー》と違って複数枚を一挙に落とすことができるため、相手のデッキにある、複数枚に跨っている「1つのできること」や、残っている「勝ち筋そのもの」を摘み取りやすい。

なお、これらのカードは自分の山札を対象に取ることはできないが、誤差の範囲。また、《フューチャー・スラッシュ》はなぜか2枚「まで」落とすため、減らすことが可能(可能なだけでする必要はない)。

③《パクリオ》

このデッキの真の核。相手の手札を見たうえで、回収困難なシールドに埋めることでゆっくりとコントロールしていく。なぜかピーピングの後に置くかは任意だが、殴りに行くプランと時間切れ盾差を生みそうなとき以外ならほぼ脳死で埋めて構わない。

そもそもこのカードをプレイするかも難しいが、プレイしてからも極めて分岐が多く、ここでは到底語り切れないが、よく使う判断基準を以下に示す。

Q.1 今通されたら確実に負ける(負けに大きく近づく)カードがあるか?

A.1 YES→そのカードを指定 NO→Q.2へ

Q.2 相手の「次の動き」を予測した時、プレイ中の《パクリオ》を除き、自分の動きの中で介入の余地はあるか?

A.2 YES→Q.3へ NO→Q.4へ

Q.3 今、相手の「次の動き」を遅らせたら相手にほぼ「空白のターン」ができるなど、決定的なアドバンテージになりうるか?

A.3 YES→「次の動き」を指定 NO→今のプランを辿られた際のフィニッシュを指定

Q.4 「次の動き」と「辿られた先のフィニッシュ」を比較した時に受け入れが広い(再現性が高い)のはどちらか?

A.4 受け入れが狭くなるように指定(相手のプランを能動的に細くさせていく意識で指定)

④《宣凶師ベリックス》

マナから呪文を強制で拾うカード。実行できなかった場合(=マナに呪文がなかった場合)はただやや高パワーのブロッカーが立つ。序盤に不要だと判断したが中終盤に必要になったカードや、マナに置いたチャージャーを再度使うために回収することが多い。特に後者の使い方については、《リバース・チャージャー》による半恒久的なブロッカー維持や《ロスト・チャージャー》の使い回しが強力。このマナ域かつ単体でこの芸当ができるのは唯一無二だろう。

マナに置きがちなカード、という意味では除去札を回収することも多い。また、《天使と悪魔の墳墓》の対象となるカードを強引に減らすなど、いぶし銀な活躍が目立つ補給要因という認識であり、これも基盤のカードであると考えている。

⑤《新星の精霊アルシア》《暁の守護者ファル・イーガ》

種族以外のテキストが同じ(いわゆる同型再販)2種類で、5マナ/パワー4000で墓地から呪文を回収するカードである。フィニッシャーや《血風聖霊ザーディア》の採用有無などにより変わるが、基本的には「墳墓ケア」で散らすのが一般的。

勝ち筋が基本的に相手のLOしかないため、自分から山札を減らすことになるドローソースを撃ちづらいこのデッキにおいて、墓地から最適の呪文を回収できるこのカードは、リソース面においてこのデッキの生命線といえる。

このカードの切り方は非常に難しい。というのも、基本的にマナが伸びにくいこのデッキにおいて5マナ払うことは、概ね「それのみでターンを返す」ことを意味しており、「1ターン先を見据えたマナ回収」が求められる。ピーピングで前方確認ができていればベストだが、実際のゲームの中では、毎回そのような状況であるとは限らない。相手の次の動きに対応できる札を回収するのか、ある程度の割り切りを行ったうえで攻めた回収を行うのかについては、場面ごとに正解が異なるため、全てについてここで言及することはできない。

テクニックとして、相手のタップされているパワー4000以上のクリーチャーに攻撃しに行く、《サウザンド・スピア》を唱えるなどで能動的に破壊し、墓地回収札で再使用するプレイは常に頭の片隅に置いておくべきである。特に、終盤に山札破壊札を再利用したい場合にはよく行うが、前者は《予言者マリエル》がバトルゾーンにいるとできないので注意が必要。

2-2 優先度★★★★☆

この記事の優先度★4は、「基本的には採用したい、デッキとして成立する上で重要なカード」を指す。

①《デーモン・ハンド》

黒の汎用S・トリガーにして、除去の要。確実に1:1交換を行い、そのほとんどを有利トレードで行うことができる。

ここで重要なのが、「可能な限り最大効率の有利トレードにするようにする」ということである。このデッキの除去はAoE(Area of Effect/範囲除去)がメインで、実際そのマナ域に到達しやすいように、低コスト帯にはハンデスなどの妨害が多く積まれている。すなわちデッキの性質上、単体除去は貴重ということを示している。

採用している各カードの除去範囲を理解したうえで、撃ったときのリスクリターンを考えて慎重に撃つことが求められる、使用率に反して玄人向けのカードと言える。

②《地獄スクラッパー》

デュエマクラシック05における、赤の汎用トリガー。各種ビートダウンに致命的な一撃を与えられる、最大の逆転要素。ただし、このデッキにおいてはコストを払って使用する(手打ちする)ことや、少ない赤を補うカードとして運用することなど、見た目より腐りにくい要素を持つ。

このデッキのAoEは自分のクリーチャーを巻き込むカードが多く、それにより《予言者マリエル》によるロックやブロッカーで固めていた盤面が崩れ去ってまう場合が稀にある。そういった場合は、一見コストパフォーマンスが悪そうなこのカードを手打ちすることを視野に入れるべきである。

ここまで良い点だけを挙げてきたが、もちろん悪い点もあり、相手の山札確認で盾にないことが判明してしまったり、単純にコストパフォーマンスがよくないためそもそも盾に埋まっていないと意味が薄かったり、信用しづらいカードであることも確かであるため、構築の際には注意が必要。

また、この環境での使用率は異常に高い上、手札でかさばりやすいカードであり、《天使と悪魔の墳墓》を使用する際はお互いにマナから消える可能性が高く、マナゾーンに置くかどうかは慎重に判断するべきである。

③《ノーブル・エンフォーサー》《予言者マリエル》※後者は制限

指定された範囲の、お互いのクリーチャーを攻撃に参加できなくさせるカード群。何らかの方法で殴ってくるデッキに対する、このデッキの最終到達点。この2枚が揃うとパワー2000より大きく3000より小さいクリーチャーしか攻撃できなくなるため、これらのカードを除去できないデッキにとってはほぼ突破不可能なロックが成立する。

ルールとして、攻撃できないクリーチャーは「攻撃するかわりに」で始まる能力の起動もできない(根拠)。また、先述の通り、「お互い」に攻撃(《ノーブル・エンフォーサー》に関しては加えてブロックも)できなくなる点には注意するべきである。

これらのカードは「蓋」であり、基本的には確実に通るタイミングで投げるが、状況に応じてデコイ(=おとり)として使うこともあるのは頭に入れてプレイすることが重要。良くも悪くも、これらのカードは基本的にゲーム中に1回しか絡まないと思ってよい。

また、このデッキにおいては殴るプランをほぼ取らないため、《ノーブル・エンフォーサー》の「クロス」はしないものと換算して問題ない。なお、《予言者マリエル》の重要度はかなり高いため、《ペトリアル・フレーム》などで選ばれなくさせるといった工夫も面白いかもしれない。

④《魂と記憶の盾》※制限

デュエマクラシック05における、最強の除去札。シールドという回収困難なゾーンに僅か3コストで相手のクリーチャーを送るのははっきり言ってオーバースペックである。その真価は軽さだが、それを発揮するのは意外にも後半戦だったりする。

《新星の精霊アルシア》の項で述べたように、このデッキはあまりマナが伸びない。したがって、一般に1ターンに使えるカードの枚数は1枚ずつであるが、軽いカードはその例から漏れる。要するに、「ツーアクションを行いやすいカードであること」がこのカードの真髄であると考えている。それこそ呪文回収札との相性は最高で、後半だと、このカードは8コスト支払うほどの価値を持つカードに化けることは往々にしてある。

注意点として、進化クリーチャーは対象に取れない。また、色管理が難しく、最速で唱えようとすると必ずと言っていいほどトレードオフが発生する。これらを頭の隅に置いておかないと、どこかで足元をすくわれるかもしれない。

⑤《スケルトン・バイス》※お助け

この時代どころか現代にすら存在してはいけない、4コストの1:2交換。引いたらほぼ脳死で撃っていい。ぶっちゃけ相手がハンドレスの状況以外なら、どこで撃っても強い。

問題はこのカードが「お助けカード」の群である点。他の同列のカードを使えなくなり、特に《サイバー・ブレイン》《アクアン》が使えなくなるのはやや痛いが、それらのカードは自分の山札を減らすカードであるため、よほどの理由がない限りはこのカードを積んで問題ないと考えられる。

一応脳死で撃っていいとは書いたものの、基本的には「致命的」になるように撃つ。4マナ域ではだいたい致命的だが、例えば《パクリオ》が同時に手札にあり、両方プレイできる状況だった場合、《パクリオ》で相手の次の動きを抜いて次のターンに《スケルトン・バイス》で残りを叩き落すことを考慮に入れるような、ある程度の柔軟性は求められる。

⑥《ロジック・キューブ》

呪文限定の公開サーチ。手札の減らないカードでありながら、質を大幅に高められるカードで、採用枚数を絞ったカードの安定供給が行える。もちろん、山札をサーチするカードなので逆算してシールドの中身のカードが分かる、いわゆる「盾確認」も行える。デッキの中身すべてを把握するのは難しくても、せめてS・トリガーの枚数と山札破壊札くらいは覚えておくと役に立つだろう。また、非公開領域からのサーチなので、一応「対象なし」を宣言することで山札の内容を把握し、シャッフルだけすることもできる(山札を減らさないという大義名分があり、これを有効活用するときに使うことがある)。

特に前述の《魂と記憶の盾》《スケルトン・バイス》との相性は抜群で、前者は色管理こそ厳しいものの6コストで実質盾送り版《デーモン・ハンド》、後者は3→4の動きで最速2ハンデスの押しつけが発生したり、相手の手札が細い場合は同一ターン中に使い7コストで簡易《ロスト・ソウル》のように使用できたりする。

また、相手の手札にハンデスがありそうな場合は相手視点でこちらが要るか要らないかギリギリのラインだと判断されるであろうカードをサーチしてハンデスを釣る(またはハンデスの有無を確認する)動きがあることは念頭に置いておくべき。

なお、同型再販の2種(《ロジック・スパーク》《ヘブンズ・キューブ》)はレギュレーション違反のため使用できない。

⑦《リバース・チャージャー》

クリーチャー限定の墓地回収札のチャージャー。このデッキでは回収範囲が狭いため、採用枚数は絞られがちだが、その割にゲームに絡む頻度が高い。

基本的には呪文回収札かブロッカーのどちらかを拾う(というかほぼそれしかクリーチャーが入っていない)。《宣凶師ベリックス》は単体で両方の性質を持っているうえ、唱え終わった《リバース・チャージャー》本体をマナから拾えるため、相性がよい。また、5マナ始動と比較的少ないマナで行えるため、比較的よく使うテクニックといえる。

強引にマナを伸ばすために墓地にクリーチャーがなくても唱えることがあるが、基本的にはアドバンテージ的に損をすることが多いうえ、明確なフィニッシャーがいない以上、どうしてもマナを伸ばさないと動けないときや相手の大型ハンデスが透けている(またはケアする)ときにしか行わない。一見呪文コントロールであるこのデッキとの相性は今一つに見えるが、それなりに重要なカードであるという認識が大切だと考えている。

⑧《サウザンド・スピア》《炎槍と水剣の裁》※後者は制限

このデッキの中盤の除去を担う、AoE集団。平均して1:2.5交換をするカードくらいの認識でいるが、実際には1:3以上の交換をすることもザラである。【ボルバルザーク】系のデッキに対する決戦兵器であり、これらを有効に使えるか否かで勝敗が決まるといっても過言ではない。

共通して、自分のクリーチャーも巻き込む。特に《サウザンド・スピア》は《電脳聖者タージマル》のラインまで巻き込むため、このカードを撃つ進行になった場合は必ず考慮に入れる必要がある。なお、制限カードらしく《炎槍と水剣の裁》は自分のクリーチャーを破壊してもドローできる。この環境のこれやっぱイカれてねぇか?ただし、実際にドローするかは熟考する必要がある。幸い、1枚ずつ決められる(根拠)ので、山札の枚数と相談しながら引いていくべき。また、2023年12月現在では実際に墓地に置かれなくてもドローができる(根拠)。

また、クリーチャーが対象の墓地回収札と併用して疑似的に盤面のカードを再利用するテクニックは頻繁に使うため、常にプランニングに入れておくべきである。

⑨《ロスト・ソウル》

必殺の根こそぎハンデス。コントロールミラーなどに終止符を打つ役割があり、こちらがコントロールしきるために使うカードであると認識している。

このカードを抱えるプランと早撃ちするプランがあり、基本的には抱えるプランの方が強いが、コントロールしきれていないときは裏目に出ることがあるのでその見極めは重要である。

理想としては相手のドローソースなど山札を減らすカードにカウンターとして合わせるのがベスト。ただし、出し惜しみして負けるのが最もくだらないので状況に応じてはたとえ1:1交換であろうと躊躇なく撃つ度胸も必要。あくまで必要なのは「勝利」である。そもそも、構造上呪文回収を多用するデッキであるため、そこまでこのカードを撃つことに比重が置かれているわけではない(=意外と簡単に使ってよい)ことは意識しておくべきであると考えている。

2-3 優先度★★★☆☆

この記事の優先度★3は、「選択肢として優先されることが多いが、調整枠になりがちなカード」を指す。

①《エメラル》※制限

不可能を可能に変える、このレギュレーションでおそらく最も簡単に盾に触るカード。S・トリガーこそ使えないものの、手札とシールドを1枚交換できる。

メインの役割はビートダウン系に対して半ば強引にS・トリガーを踏ませることだが、実際はそれ以外にも相手の《パクリオ》で埋められたカードを回収したり単純に要らないカードを埋めて盾から実質1ドローとして使ったりと、見た目より用途が多い。なお、S・トリガーを埋めない場合であっても、あたかも「埋めた」ように見せかける強気なプレイを取ることで、虚勢という名のブラフを張ることができる。窮地にこそするプレイであるため勇気はいるが、決まったときは大きなリターンが得られるので頭に入れておきたい。ただし、相手視点それでも攻撃するしかない場合は意味がないのでブラフをかける場合は、相手に選択肢があるかつ自分に捲り目がある状態で書けることを意識する。

盾がなくなってしまうとほとんど仕事がなくなる都合上、早期に引かないと効力を発揮しづらいカードでもあるといえる。

②《電脳聖者タージマル》

赤のクリーチャーとバトルする際に巨大化する、ただのブロッカー。カードパワーは低めだが、ないと《無頼勇騎ゴンタ》に素通りされて負けたり、噛み合わない展開に《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》や《無双竜機ボルバルザーク》が突っ込んできて負けたりするので採用されているケースが多い。

自分・相手を問わずAoEに巻き込まれがちな点を除けばかなり信頼を置ける壁で、忘れがちだが、プレイヤーに攻撃できないだけなのでクリーチャーには攻撃できるため、クリーチャーが少ないこのデッキでは珍しく盤面で勝負できるカードでもある。

③《解体人形ジェニー》

《パクリオ》の5枚目以降。基本的に盾を殴らないデッキなので、基本的には色以外あちらの下位互換という認識でよい。盾より墓地の方が干渉しやすく、こちらは使用が強制かつマッドネスの対象となってしまう。

序盤にマナに置けば様々なデッキに擬態することができる点はある程度評価できるかもしれない。総じてこのカードをうまく使えるデッキであるとは言い難いが、テキストがあまりにも強いため採用の検討はすべきカードである。

④《ストーム・クロウラー》

マナ回収が強制なブロッカー。どのカードでも拾うことができるかわりに、必ず拾わなければならない。

基本的には《宣凶師ベリックス》の方が小回りが利いて取り回しがよいが、このカードにしかできないことは多くあり、その中で最も大きいのは「クリーチャーの回収」である。先に挙げた基本の形ではマナに置いたクリーチャーを一切回収できなかったのに対し、その欠点を解消できるという点で、高い価値を見出すに値するともいえる。

また、5000ラインはAoEを避けるだけでなく、《無頼勇騎ゴンタ》《クリスタル・ブレイダー》をはじめとした様々なアタッカーへのけん制ができるラインで、相打ちまで含めると軽コストクリーチャーの攻撃はほとんど通さないといっても過言ではない。総じて、役割は同じだが性質は違うカードと認識するのが正しいと思われる。

⑤《デビル・メディスン》

《リバース・チャージャー》と枠争いをするカード。チャージャーではない代わりに、回収が2枚になっている。

相手の妨害を考慮しなければ、序盤で墓地にクリーチャーが2枚あることはない上に、あちらは最悪「空撃ち」ができる点で、カードスペックの差からこちらは優先されないことが多いが、後半戦においてはかなり質の良い上に山札を減らさない1:2交換になることが多い点は見逃せない。

ターンの経過とともに強くなっていくカードであるため、《リバース・チャージャー》が過剰であると感じたら練習・調整の段階で感触を確かめるのもいいかもしれない。

⑥《ゴースト・タッチ》

1:1交換のランダムハンデスカード。一見シンプルなテキストだが、使用する際は極めて奥が深いカードであることを理解する必要がある。

大前提として、このカードは原則2コスト帯で撃たない。というか撃てないと表現した方が正しいかもしれない。デッキの性質が、少しづつアドバンテージを稼ぎ、その積み重ねで勝利する純コントロールデッキであるため、無為に自分の手札を減らす行為はそれだけで負けに直結する。感覚としてはピーピングハンデスと同程度より少し落ちる程度の価値があるカードで、個人的には約3.3コストくらいのカードとして認識すると上手に扱えるように感じている(例として、現在(23弾環境)のデュエプレの【黒赤MRC】の2コストハンデスよりも価値はかなり重い)。

ただし例外があり、相手が2コスト以内に明らかに動きそう、または動いた場合にこのカードを使うと「能動的に事故らせ」やすい、すなわちテンポを取りやすい場面では積極的に撃つことが視野に入る(が、そもそもその展開で悠長にハンデスをしている場合かは疑問なので、十分に検討する必要がある)。

⑦《バザガジール・ドラゴン》

半恒久的に盤面を荒らし続ける、重量級のアンタップキラー。一度掃除されたボードからなら、手札のこのカードに干渉できない限り8000未満の生存が基本的に許されず、そのサイズは《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》を超える。

基本的に相手を詰ます(=ロックする)カードであり、そのおまけとして終盤にも使える除去とボディがついている、という認識で構わない。どうしても山札枚数で逆転が狙えない時は、このカードでビートを仕掛けるときもある。

なお、お互いの《予言者マリエル》に止められたり、「スレイヤー」を持つクリーチャーに呆気なく機能停止させられたりと、完璧ではないことを念頭に置いたうえで使用すべきカードでもある。

⑧《血風聖霊ザーディア》

除去と盾追加を行うお掃除役。シンパシー:エンジェル・コマンドおよびメルト・ウォリアーを持っており、《新星の精霊アルシア》を多めに採用した構築では思ったよりも早めに召喚できる。なお、ブロッカーは持っていない。

無駄な山札を減らさずとも防御を固められる上、《地獄スクラッパー》より広めの5500以下の割り振り火力を放つことができるため助けられる場面は多いが、実際にはそれがなくても勝っていることもままある、お茶目なカード。「だいたい勝利」を「概ね勝利」に近づけるカードという認識である。また、色がとても優秀で、貴重な赤を確保できる。

構築を歪める可能性があるがその分の仕事はするため、好みは分かれるものの優秀な1枚と言える。

⑨《転生プログラム》

無限の可能性を秘めたカード。このデッキでは、追加の山札破壊札として認識できる。

対象を自分に取ると基本的にLOしか勝ち筋がない以上勝利からかなり遠のくため負けに行く展開になりがちだが、このカードを原則相手にしか使わないカードであると認識すれば大きく使い方は変わる。既に他の山札破壊札で相手の山を覗き、クリーチャーの数さえ確認しておけばだいたい平均して何枚落ちるかが計算できるためだ。特にミラーにおいて、一発逆転の捲り札となり得る。注意点として、当然ながら出てきたクリーチャーの出たとき能力(cip/come into play)は誘発してしまうため、どちらに使うにしてもしっかり計算しないと逆に劣勢を招く可能性がある。

奥の手として数枚忍ばせるのは面白いかもしれないが、取り扱いには細心の注意を払わなければならない。

⑩《天使と悪魔の墳墓》

お互いの場とマナの被っているカードを全て墓地に叩き落す、構築からプレイまで全てを歪ませる、使途が悪魔のようなカード。いわゆる「墳墓ケア」「墳墓避け」の語源となったカードで、このカードと派生カード以外にこのテクニックを使うことはまずない。

まず、構築段階でこのカードを積むと決めた場合、可能な限り「同名カード」と「相手と被りそうなカード」を排除する必要がある。ただし、極論自分のデッキをすべて1積み(ハイランダー)にした場合でも相手と使用カードが被ってしまうと自分にも被害が出てしまい、思うように動けない可能性が出てしまうため、最低限デッキとして回ることを意識したうえで、それでも可能なら採用することを検討できるカードである。

プレイについてだが、前提として「このカードを撃つことが目的ではない」ことを頭に入れて進めることが重要である。《ロスト・ソウル》の項でも書いたが、あくまで必要なのは「勝利」であるため、状況に応じては「見せ札」として相手にあえて見せ、動きそのものをけん制するテクニックも適切に使用しなければならない。この「見せ札」というのは、例えばマナにあえて置いたり、《ロジック・キューブ》などの公開サーチであえて見せたりすることを指し、必ずしも常に使える状態である必要はなく、あくまで相手に意識させることが重要という内容である。

そもそも色が強いため、1ターン目に置いてしまってもよい。難しい構築・プレイが要求されるからこそ柔軟に立ち回れる札でもあるので、一度挑戦してみるのもありかもしれない。

2-4 優先度★★☆☆☆

この記事の優先度★2は、「選択肢として挙げられるカードで、抜けている場合も大いにあるカード」または「コンセプトにあまりそぐわないが、役割自体はあるカード」を指す。

①《クリスタル・メモリー》

何でも拾える非公開サーチ。デッキのすべてのカードの「交換券」。相手に情報アドバンテージを与えないかわりに、コストがやや重い。

というのも、このデッキは《パクリオ》《解体人形ジェニー》《スケルトン・バイス》などの4コスト帯が強く、序盤にこのカードを引くとやや取り回しが悪く感じることが多い。

似た役割があるカードに《ロジック・キューブ》があるが、《クリスタル・メモリー》には《ノーブル・エンフォーサー》や各種クリーチャーなど、《ロジック・キューブ》で回収不可能な範囲もカバーできる点は主張点と言えるだろう。使用する場合は実際に回して配分を決めることが重要であると考えている。

②《トリプル・ブレイン》

3枚まで引ける純粋なドローソース。コストはやや重いため、必要なカードを探しに行くというよりは、息継ぎとして手札の量を抱えるために使うカードである。

このカードは自分の山札を削るカードであり、基本的には相手が山札を減らすカードを使っていない場合は使いづらい。相手の動きを見ず自分から使う場合は、その後の山札破壊札を使うプランまで見越したうえで使用することが求められる。目安としては、ゲーム中に2回以上使うと危険域になると考えた方がよく、裏を返せば1回目までなら後で山札の枚数を逆転しやすいと覚えておくと便利。

③《魔天降臨》

クラシック05環境、最大級のランデス。お互いのマナを消し、逆転を不可能にさせるための奥の手。基本的にはオーバーキルになりがちだが、このカードでないと詰められない盤面は存在する。

限定的だが《ロスト・ソウル》と併用するとほぼ必殺の一撃になる。また、S・トリガーとしては強引にマナを伸ばすことで負け試合を捲れるポテンシャルがあり、有効になりうることは留意しておきたい。

構築段階でもプレイ中でも、「このカードは本当に必要か?」は常に考えておく必要があり、総じて取扱注意なカードと言えるだろう。

④《地獄万力》

S・トリガーを失った代わりに除去範囲が広くなった《地獄スクラッパー》。最大の差は一般にW・ブレイカーのラインとされる6000ラインを破壊できる点である。

主な役割対象として、《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》《聖天使クラウゼ・バルキューラ》《大勇者「ふたつ牙」》あたりが挙げられるが、やはりS・トリガーを失ったのは痛い。小型を除去するのはやはり《地獄スクラッパー》で十分な場合が多く、またウィニーを並べてくるデッキは軒並み殴ってくるため取れる役割が少なくなりがちになってしまう。

どちらかと言えば割り振り「も」できる《チェイン・スラッシュ》のように扱うと、構築やプレイをしやすくなるかもしれない。

⑤《ペトリアル・フレーム》

ピーキーなクロスギア。クロスしたクリーチャーを選ばれなく(アンタッチャブルに)する。基本的にはロック専用のカードである。

役割はロッククリーチャー(またはフィニッシャー)の保護と盤面の維持で、特に前者については《予言者マリエル》が筆頭である。除去を採っていないデッキは立つだけで詰むと述べたが、このカードをクロスすると除去もほとんど受け付けなくなる。後者については主にブロッカーを維持することが多い。ただし、対象を取らないAoE(《サウザンド・スピア》など)には注意。

欠点として、ジェネレートとクロスで6コストかかるため、非常に悠長なカードになりがちであることが挙げられる。また、役割が少ないためやや使いづらいかもしれないが、前述の通り相手をほぼ詰ませるカードになるので採用する価値自体はあると言えるだろう。

⑥《イモータル・ブレード》

呪文コントロールが突然クリーチャーコントロールを始める要因。クロスされていなければお互いのクリーチャーにスレイヤーを与え、クロスされるとクロスしたクリーチャーが攻撃するときにクリーチャー限定かつ任意の墓地回収ができるようになる。

もともとクリーチャーが少ないこのデッキとは決してよいとはいえない。その上《予言者マリエル》《ノーブル・エンフォーサー》《バザガジール・ドラゴン》との相性が最悪のため、コンセプトからも外れている。が、テキストの唯一性を買って採用を検討することもできる、稀有なカードである。

⑦《アクア・リバイバー》

メタ対象が広いようで狭い、S・トリガーのブロッカー。破壊される時に墓地の代わりに手札に戻る、いわゆる「モヤシ」能力を持ち、相対的に役割が多く、様々なカードとシナジーする。

例えば《転生プログラム》《イモータル・ブレード》《炎槍と水剣の裁》と組んでデメリットを減らしたり、《ノーブル・エンフォーサー》をあえて「クロス」し、「除去したら他が殴れなくなる」という圧をかけられたりする。また、相手の《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》に対しては、半永久的な壁として有効にはたらく。

ただし、クロスしていない《ノーブル・エンフォーサー》との相性は最悪(これは、自分のものだけでなく相手のものも含む)。それこそ先述の《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》が入っているデッキには《ノーブル・エンフォーサー》がよく入っているため、対策としては不十分である。

利点として、青白という色は強い。が、だいたいは《電脳聖者タージマル》で事足りるのが苦しい。あくまで「メタカード」としての運用であることをするべきだと考えている。

⑧《陰謀と計略の手》

4コストで除去とハンデスを行う、役割の多い呪文。青黒の色が優秀で、デッキとしてのコントロールという性質には合っているが、思ったよりは使用感が悪い。

というのも、取っているアドバンテージは1枚分であるからで、それも大抵の場合は1枚の非進化クリーチャーのバウンス程度であるため、《スパイラル・ゲート》や《ゴースト・タッチ》のS・トリガーを考えるとコストパフォーマンスはやや低め。

もちろん、ハンデスを当てたり相手の手札が0枚のときに唱えれば実質《デーモン・ハンド》として使えるし、足止めとしては及第点を優に超える。状況を選ぶものの、ハマれば強いカードであると考えている。

⑨《アクア・サーファー》

青の汎用トリガー。この環境を定義するカードの1枚で、ビートダウンに早期に踏ませると特に有効になる。

特にこのデッキだと、自分のクリーチャーを使い回すことが多々ある。「呪文を使うためにクリーチャーを使う」デッキなので、そのcipを回せるのは極めて優秀と言える。受け札にそれ以外の役割があるカードはそれだけで評価が上がるが、その最たる例と言えるだろう。

基本的に4投の《パクリオ》と色が被るため、色配分に気を付けないとデッキが瓦解しがちである。実際に使用する際は、デッキのバランスを見て採用する必要がある。

⑩《デビル・ドレーン》

シールドから好きな枚数のカードを回収できるカード。ミラーを含め、コントロール同型をプランニングの段階から覆すことができる。

特に《パクリオ》を連打する対面には致命的な一打を与えられ、殴ってこない場合はなおさらデメリットが小さくなり、僅か3コストで3~6ドローすることがザラにある。

ただし、ミラー以外でほとんど使い物にならない上、ミラーでも山札破壊札で確認されると真っ先に抜かれるため、採用する場合には注意が必要。メタゲームをしっかり読んだうえで使用を検討しなければならない。

注意点として、これらのカードは同時にゾーンを移動するため、例外の山札から手札へのゾーン移動である《炎槍と水剣の裁》のように1枚ずつ手札に加えることはできない。

(総合ルール 114.2,701.14c)

2-5 優先度★☆☆☆☆

この記事の優先度★1は「採用の可能性があるカードだが、あまり一般的ではないカード」を指す。

①《銃神兵ディオライオス》《腐敗勇騎ドルマークス》

自分のクリーチャーと相手のクリーチャーを、お互いが選んで破壊するカード群。後者にはセルフランデスがついているが、アドバンテージが取れるわけではないので基本的には誤差。むしろ、デッキとして色管理が厳しいのでデッキとして色の配分が気にならないようなら前者を優先する必要すらある。

確定除去とはいえず、またマナカーブが固まりやすくなるのが欠点。ただし、クリーチャーの墓地回収札との相性は良好で、間接的に任意のクリーチャーのcipをAoEを挟まずに使い回せるのは便利。

②《エナジー・ライト》

1:2交換のドローソース。ドローする量が2枚固定で調整できない代わりに、小回りが利きやすく、くっつきがよい。

セールスポイントとして、《パクリオ》などの4コスト帯に繋げやすいことが挙げられる。序盤から撃つことができるが、その分自分のLOが近づくためコントロール同型などには注意が必要。コスト相応なので仕方ないが、このデッキとの相性が著しく良いわけではない。

③《バースト・ショット》

本来の汎用トリガーサイクル(とされているもの)の赤担当。ただし、この環境では《地獄スクラッパー》が使えるため使用率は圧倒的にそちらの方が高く、現にこのデッキでもそちらが優先されがち。

2000ラインで殴ってくるデッキはほとんどないため、トリガーのかさましとして以外であれば基本的に採用は非推奨だろう。

④《聖霊王アルカディアス》《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》

いわゆる「フィニッシャー」であり、ゲームを強制的に短くする役割や、LOが狙えない展開にサブプランとして使うことがある。

前者は自分にも影響があるためかなりリスキーであり、どちらかといえば後者の方がコンセプトに合っていると言える。とはいえ、デッキ単位のもともとのコンセプトが「フィニッシャーを入れずにLOで勝負するデッキ」なので、結果として別デッキになりがち。採用の際はしっかり考える必要がある。

⑤《死の宣告》

呪文トリガーの除去で、《ロジック・キューブ》から繋がるおそらく唯一の札。クリーチャーを要求しない《銃神兵ディオライオス》のようなテキストであり、あくまで相手に選択権のある1:1交換である。

確定除去にならないのが難点だが、それ相応の軽さがある。しかし、使いづらいカードであることは確かなので、枠との相談が必須。

⑥《英知と追撃の宝剣》※制限

このデッキに採用が検討できるカードの中で、最もまともに相手の色をピンポイントで抜けるカード。

これを撃っている時には基本的に勝っているので、他のカードに差し替えるのが無難。このカードでないと捲れない盤面は、そもそも負け盤面であることが多いし、制限であるため1枚しか積めず、「ご都合カード」になることが多い。ハンデスを気軽に撃てない都合上、相手に大抵の場合2枚手札を与えるこのカードは、このデッキにあまり適正があるとは言えない。

3.対面毎の立ち回り

大会の数が少ないうえ、使用者によって細部が異なることが多いため、対面の参考リストは省略させていただく。

3-1 VS.【ボルバルザーク】系統

相性:型による(不利~微有利)

この環境を定義しているデッキだが、先述の通り型が多く、完全に網羅することは難しい。ここでは、【白抜き4Cボルバル】【シータボルバル(ビート軸)】【デアリボルバル(焦土入りコントロール軸)】【デアリボルバル(ビート軸)】のそれぞれについて、考えることを列挙する形で述べる。

VS.【白抜き4Cボルバル】

相性:微有利

自分のリソースを《トリプル・ブレイン》など特定のドローソースに頼っていることが多く、採用されているクリーチャーも絞られているためピーピングハンデスや除去が刺さりやすい。一度テンポを崩すと先が細くなりがちなデッキなので、リソースゲームというよりは「相手の切り札だけを対処する」ような戦い方が求められる。

負けパターンは早めに《焦土と開拓の天変》を撃たれるパターンと除去が噛み合わないパターン。どちらもコンセプトとはいえ要求値が高めなので、能動的にさせないことが重要になってくる。

山札破壊札の最優先はフィニッシャー、次点でリソース札。

VS.【シータボルバル(ビート軸)】

相性:微不利

とにかく《無頼勇騎ゴンタ》が重い。出されている展開ではS・トリガーを踏んでくれないとゲームにならないことが多々ある。また、かなり《フォーチュン・ボール》に怯えるゲームになりがち。

勝ちパターンは有効トリガーを有効なタイミングで踏んでくれるパターンか、攻撃ロックまたはブロッカーでけん制したのちにAoEが間に合うパターン。ただし、AoEの価値は極めて高いため、使う場合はリカバリーされたときのことを考える必要がある。

山札破壊札の最優先はフィニッシャー、次点でSA持ち。

VS.【デアリボルバル(焦土入りコントロール軸)】

相性:五分~微不利

リソース札が少ないため、リソースゲームを仕掛けやすい。基本的には【白抜き4Cボルバル】と対面したときと同じようなプランをとるが、相手のデッキの動きが一本化されているのでこちら相手の方がトータルの勝率が出にくい。

負けパターンは相手の大型に対処しきれなかったとき。この対面へのAoEは1回撃つことができれば満足なので、確定除去を集めるよう意識する。

山札破壊札の最優先は大型クリーチャー全般、次点で墓地回収を中心としたリソース札。

VS.【デアリボルバル(ビート軸)】

相性:不利

単純に小型に対処しづらい。この対面でも《無頼勇騎ゴンタ》は重いが、それだけでなくクリーチャーすべてが重くなるように感じる。不意の《解体人形ジェニー》にプランをすべて崩されないように余裕を持つように意識して立ち回る。

勝ちパターンは有効トリガーとAoEをそれぞれ有効に使えるパターン。まず来ないが、ここを引き寄せるのが腕の見せ所であり運の使いどころであると信じている。

山札破壊札の最優先は採用枚数が少ない場合は墓地回収札、次点で大型クリーチャー。

3-2 VS.【4CLO】(ミラー)

相性:構築次第だが基本五分

ミラーなので当然相性の概念は存在しない。除去が基本的に必要なく、4コスト帯のハンデス札がキーカードになりがち。《デビル・ドレーン》《天使と悪魔の墳墓》《ロスト・ソウル》などのキラーカードを採用していると優位に立てることが多い。

お互いに攻撃ロックをかける必要が基本的にないことを逆手に取り、逆にビートプランを仕掛けることもある。

山札破壊札の最優先は呪文を対象とするものを中心とした墓地回収札、次点で山札破壊札とその他リソースカード。

3-3 VS.【天門】系統

相性:有利

こちらからシールドを割らないデッキであり、除去も使い回すことができるため、基本的に不利はつかない。相手の《聖霊王アルカディアス》と《ロスト・ソウル》に気を付けて立ち回れば、コントロールするためのカードの質の差で勝てることが多い。

一度相手の山札または手札を覗くことができる展開なら相手の動きを読みやすくなるため、多少強引でもゲームレンジを引き延ばしにかかることを意識する。

山札破壊札の最優先は上記のコントロールキラーのカード、次点でその他大型クリーチャー。

3-4 VS.【青単パシフィック】/【速攻】系統

相性:無理

魂込めてS・トリガーを踏んでもらうしかない。

一応キーカードは《エメラル》《ノーブル・エンフォーサー》《予言者マリエル》だが、それぞれ採用枚数が少ないので当然過信はできない。どう頑張っても構造上不利がつくので、諦めるべき対面かもしれない。

3-5 VS.【ボルコン】系統

相性:微有利~有利

フィニッシャーに枠を割いていない分、こちらのほうがデッキ内のカードの純度が高い。ハンデスと除去の質で押し切るのがベストである。

注意点として、相手の《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》がマスカン(絶対に対応しなければいけない札)かどうかの見極めが重要であることが挙げられる。あくまで3~4回通らなければ負けないため、極論「墓地肥やし」として見ることすらあるのは覚えておくと便利。ただし、危険なカードではあるので意識は当然ながら必要。

山札破壊札の最優先は《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》を筆頭とした大型クリーチャー、次点で墓地回収札をはじめとしたリソース札。

3-6 VS.その他ミッドレンジ帯で戦うデッキ

(ビーストフォーク軸・ランサー軸など)

相性:デッキによるが、デッキパワーで上回れることが多い

基本的には相手がこの手のデッキであると判明した段階で、ゆっくりとしたゲーム展開にもっていくように意識する。終着点は盤面を枯らした後の《予言者マリエル》+《ノーブル・エンフォーサー》のロック、または相手のリソースを断ち切った後の《バザガジール・ドラゴン》による疑似ロックであることを念頭に置いたうえで、ゲーム序盤~中盤はひとまず盤面を捌くところを意識する。

基本的に、相手側に1枚で2枚分ないしそれ以上のアドバンテージを稼ぐカードは少ないので、逆にこちらが常に1:2交換を仕掛けることを意識して立ち回る。相手ができるアクションを逆算し、その要求値を考えた上で、相手の進化元を定着させないべきか進化先に単体除去を当てるべきかを考えるのが最適かを天秤にかければ、概ね選択を誤ることはないだろう。選択を誤らなければ優位な展開になることが多いため、そういった試合を拾っていくように立ち回る。

山札破壊札の最優先は切り札の進化クリーチャーになりがちだが、こればっかりはケース・バイ・ケースと言わざるを得ない。

4.おわりに

この記事の内容は以上になります。何か少しでも参考になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!

…と、簡単に締めることもできますが、せっかくなので少しだけご挨拶をさせていただきます。

デュエマクラシック05はゲーム性として、リソースゲームがメインとなっており、ロングゲームになりがちです。その特徴をモロに表出させたデッキがこの【4CLO】で、使用者側にミスが何一つ許されません。が、現実的には我々は人間であるためどこかでミスはしますし、たとえ期待値の高いプレイを取り続けたとしても、完璧なプレイは不可能に近いです。カードプールが狭いからこそピーキーなカードが刺さりやすく、1つの割りきりがそのまま負けに繋がることも少なくありません。現に僕もそういった経験を多くしてきました。ただ、その中で感じた少しのメモ書きを体裁を整えて書けたなら、もしかすると誰かの役に立つかも、と思いついたのがきっかけで筆を執った次第です。

この記事は最初に述べたように、「僕の考えはこうなんだけど、どう思う?」といった心持ちで書かれています。議論の材料に過ぎないと述べたのもそういった意図がありました。プレイヤーとしての僕たちの質を、参加するプレイヤー全員で上げていけたらいいと思ってますし、その一助となったら嬉しいです。既に遊ばれている方はもちろん、新規の方の参入のきっかけになったならばこれ以上喜ばしいことはありません。

長々と語りましたが、要するに一意見として参考にしていただければ幸いです。改めて、ここまでお読みいただきありがとうございました!

制作:ぶぶんぶんぶん(@bubun_bun_bun)

校閲・協力:よかにせ(@yoka_dorusuzaku)

2023/12/3 公開

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?