※画像その3のDNAメチル化異常の図にコメント追記

核内受容体について分かりやすい説明をされているリンク先、メチレーション回路の全体図リンク先など追加2022.11月3日

※ゲノムの修復法リンク先追加

2022.11月5日

※ミスマッチ塩基リンク先追加

2022.11月6日

皆さんお元気ですか?

Kaoriです👶

武漢から始まったパンデミックからもうじき3年です。ずっと、ウィルスの遺伝子の種類など細かいところについて、お話してきたので、あらためて全体像を見てみたいと思い、前回の投稿では、木ではなく森を見渡してみました🌳🌳🌳コロナウイルス感染による流れを感染7段階モデルなどを使いお話しました。

今回の投稿は、また森から視点を木に戻してウィルス感染の際のタンパク質合成のメカニズムのところをおさらいしていきます。合わせて感染予防と発がんの予防の大元のお話も一緒にしてみたいと思います。

お話する中で出てくるメチレーション回路の代謝を整えることは、感染予防、感染後後遺症、ワクチン後遺症などのリスクを回避することにも繫がるように思います。

何年か前にあるクリニックの先生のブログに、子宮頸がんワクチン被害にあった方が分子栄養学のクリニックを受診すると、低血糖、貧血、タンパク質不足が多く、元々メチレーションの代謝に弱点があったことが考えられることをお話されていました。

参考記事なども合わせて紹介しています。

私の自己学習したものをアウトプットしています。

投稿用画像は、メインその1・2・2’・3・4・4’です。

スタエフ投稿は、何回かに分けてお話をしていくので、この投稿内でリンク先が投稿後に増えていきます

皆さんの毎日が健康で幸せなものでありますように🌿

Brilliant Beauty Message Kaori

その1 使用画像はその1

その2 使用画像はその2、前回のおさらいも含みます

その1 DNA→RNA→タンパク質合成のメカニズムとメチレーション回路のメチオニン回路と葉酸回路の関係

その1 DNA→RNA→タンパク質合成のメカニズムとメチレーション回路のメチオニン回路と葉酸回路の関係

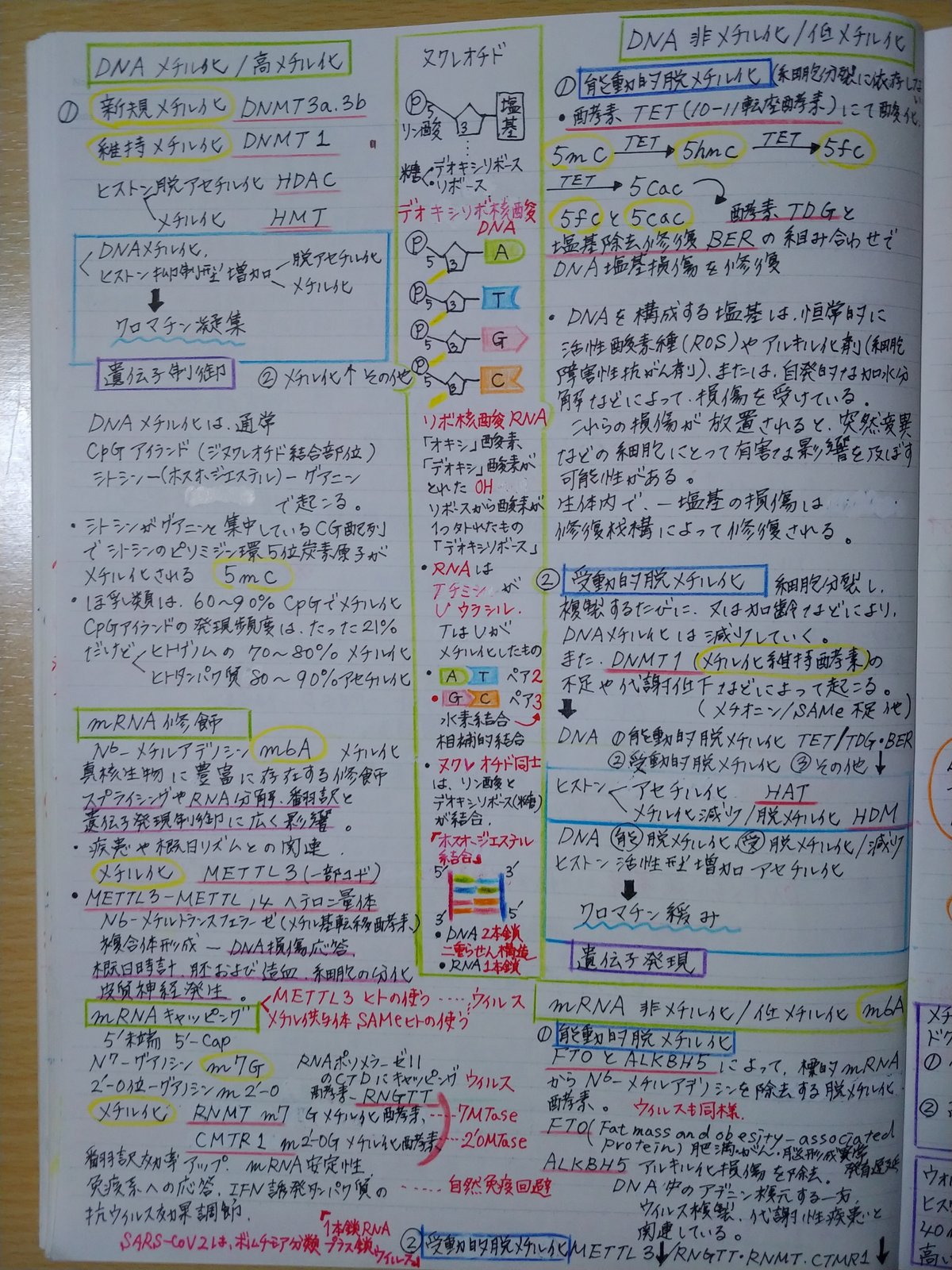

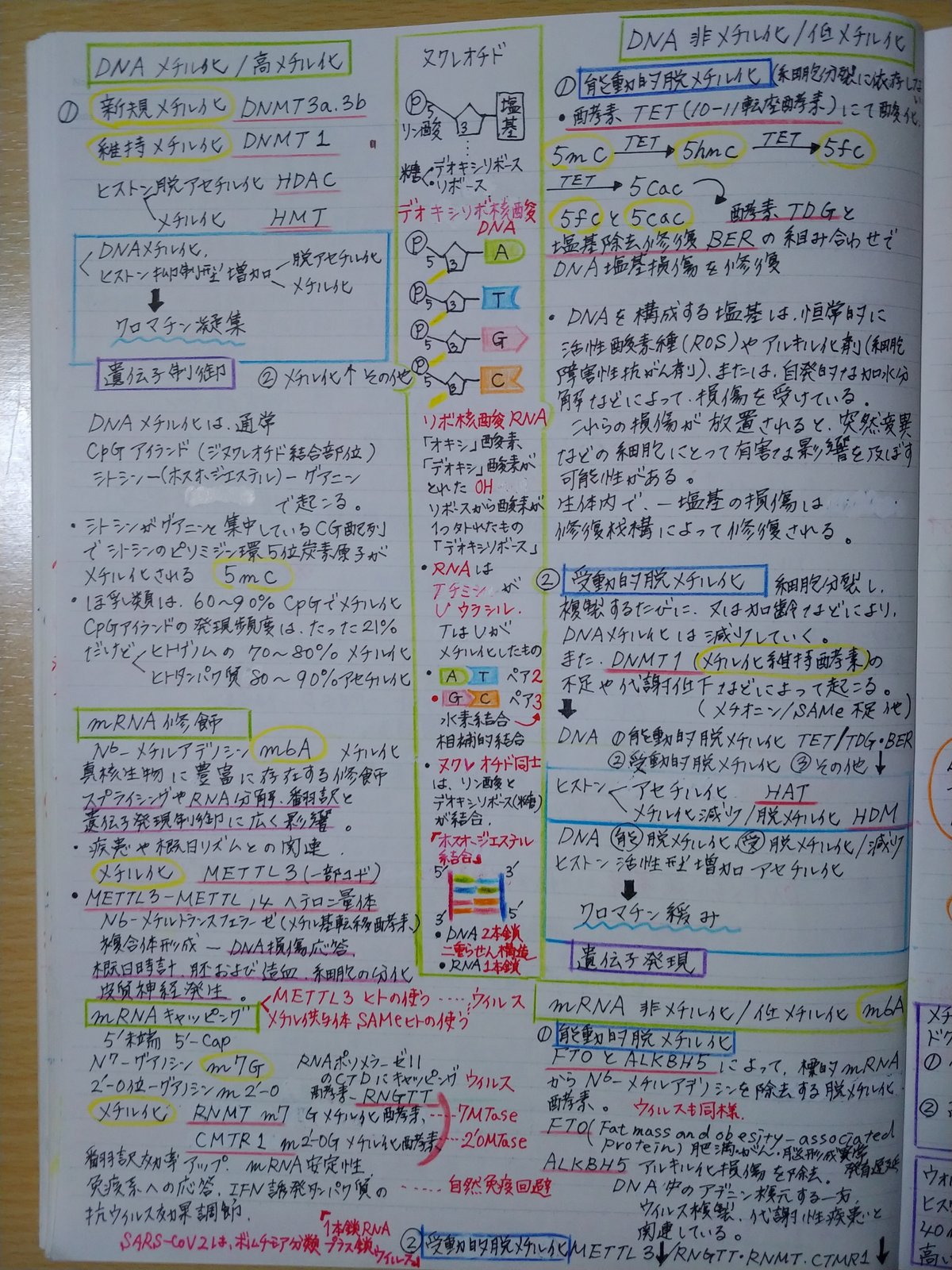

その2 ウィルス増殖の際に必要なmRNA修飾(メチル化)やmRNAキャッピングについての説明(メチル化)、メチル化の種類

その2 ウィルス増殖の際に必要なmRNA修飾(メチル化)やmRNAキャッピングについての説明(メチル化)、メチル化の種類 その2’ その2のDNAメチル化、mRNA修飾、mRNAキャッピング、脱メチル化についての詳しい説明

その2’ その2のDNAメチル化、mRNA修飾、mRNAキャッピング、脱メチル化についての詳しい説明ゲノム修復法の9種類の説明。沢山ありました🤯

通常のアデニンとチミン、グアニンとシトシンのペアの結合でない結合がDNA複製の際に起こることもあるようです。

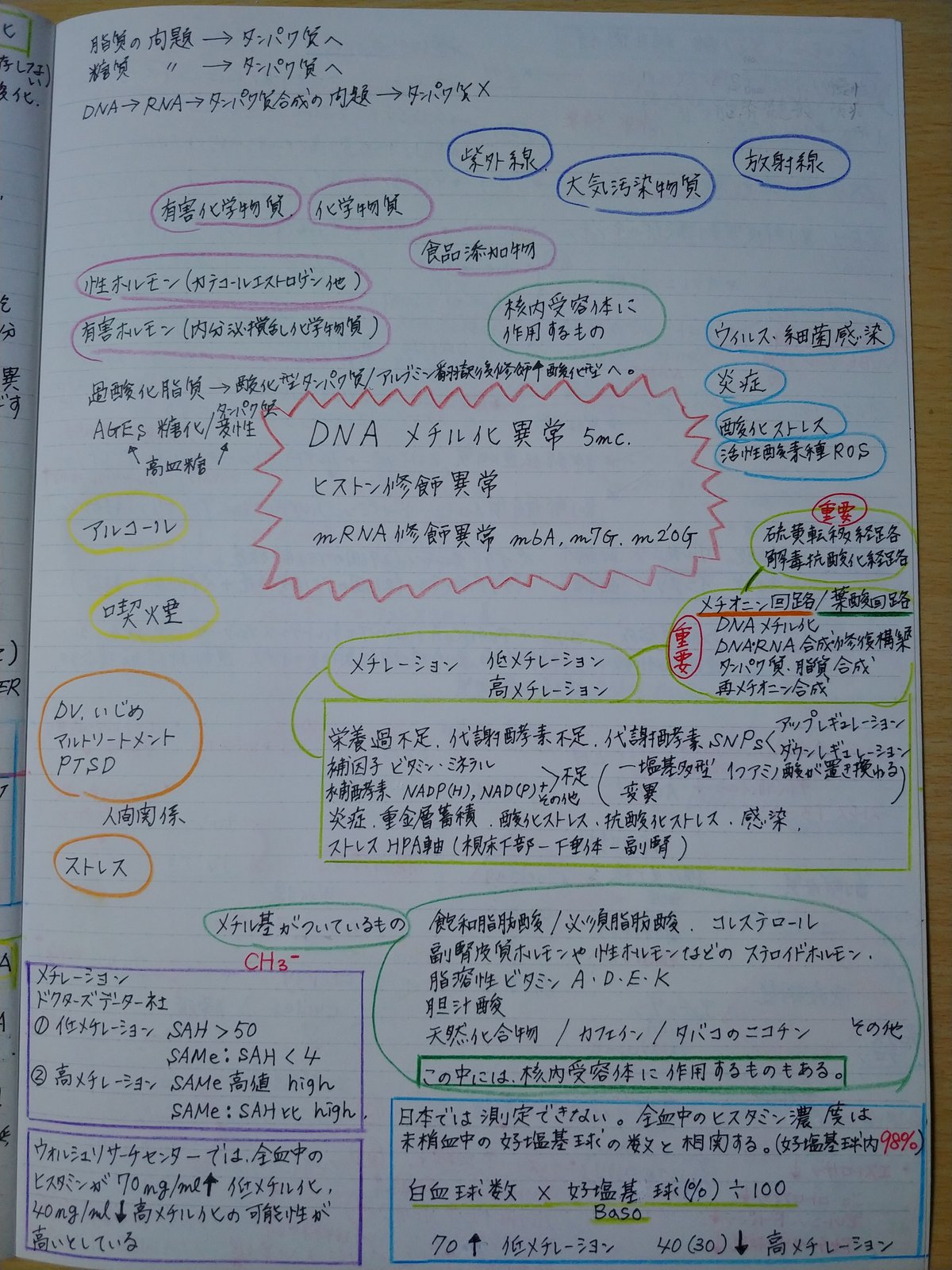

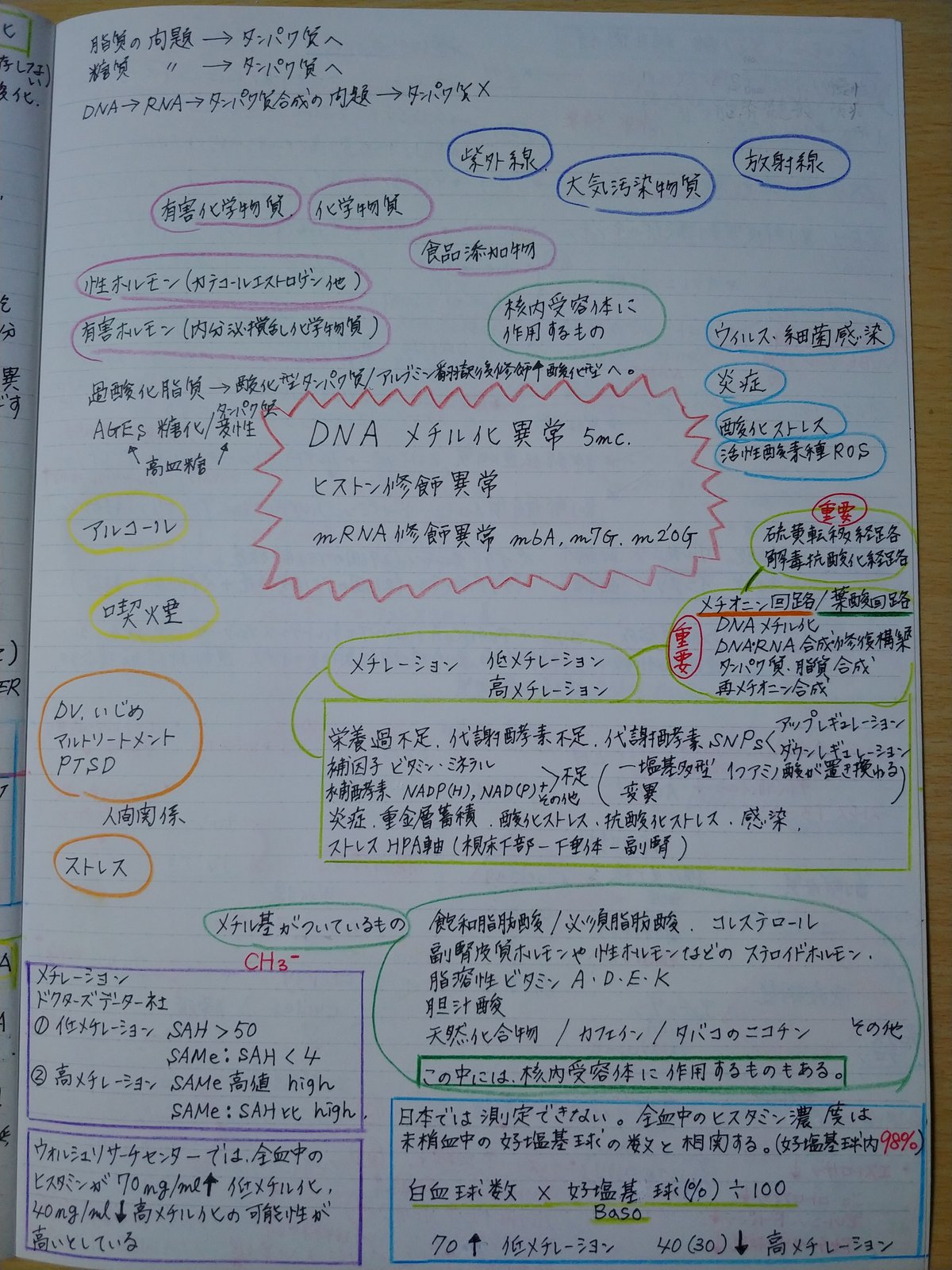

その3 DNAメチル化・ヒストン修飾・mRNA修飾異常に関連するもの。メチレーションを促進する栄養素には、メチオニンやSAMeがあり、メチレーションを抑制する栄養素には、葉酸やナイアシン(VB3)があります。メチル基CH3−は、高メチレーションタイプはメチル基が過剰なので、メチル基を減らすような食事を心がけるのですが、知らないでいることで代謝が過剰になることがあります。私は高メチレーションタイプに偏りやすいので、メチオニンが増えると神経伝達物質のバランスに影響します。反対に低メチレーションの方は、メチル基が少なく、メチオニンやSAMeが不足する場合があるので、メチオニンを多く含む食材を摂取するなどの工夫が必要なこともあります。 低メチレーション(アンダーメチレーション、ハイポメチレーション)高メチレーション(オーバーメチレーション、ハイパーメチレーション)に傾いても、影響を受ける遺伝子が違うので個体差があります。高メチレーション低メチレーションだから皆がみんな癌になる訳ではなく、自己免疫疾患かもしれないし、私の場合は精神疾患などに注意が必要になるなど違う。健康な方でもメチレーションが正常な方は70〜80%(ウォルシュリサーチセンター)と言われています。 『メチル基が付いているものや核内受容体についてなぜ上げたか』例えば、エストロゲンの代謝物カテコールエストロゲンが良性のものへ代謝されないと、関連する臓器に影響を与える可能性があります。エストロゲンは、胆嚢から胆汁酸へ、腸から便へ、腎臓から尿へ細胞外排泄されるので、悪性のカテコールエストロゲンのままな場合関連臓器に影響する可能性が高いです。 例えば胆汁酸は、腸肝循環しているから十二指腸へ排泄し、また腸から肝臓へ再利用されます。肝臓・胆嚢・胆管・十二指腸が関係しますよね。胆汁酸は一次胆汁酸が腸内細菌(悪玉)により、毒性の高い二次胆汁酸になります。胆汁酸もエストロゲンもメチル基がついているし、どちらも核内受容体へ作用もしますから、遺伝子発現や制御に影響することも考えられる。(エストロゲンや胆汁酸関連や生体内異物の核内受容体=ステロイド・食餌中の生体異物性脂質・毒性生理活性脂質の除去に関係) またその代謝物カテコールエストロゲンが悪性の場合、発がんに関係していくようです。エストロゲンは細胞増殖、カテコールエストロゲンは、低濃度でも酸化的DNA損傷が高いと言われています。これが『DNAメチル化異常』に繫がるのだと思います。中でも4-OHE1→4MeoE、16α-OHE1→エストリオール(E3)へ代謝されることが大事です。メチレーション回路(細胞内代謝回路)の解毒抗酸化経路が重要に! その場所が肝臓の細胞内ということになります。 胆汁酸に関しては、腸内フローラが大事ということになります。善玉菌、悪玉菌、日和見菌この3つのバランスが大切で、善玉が増えすぎても、悪玉が増えすぎてもどちらもよろしくはありません。 必須脂肪酸は、核内受容体に作用し遺伝子発現や制御に影響することが示唆されている。オメガ6過剰でアラキドン酸活性が高い場合など、アラキドン酸カスケードからエイコノサイドのPGE2(プロスタグランジン)を誘発し、リンパ球のヘルパーT細胞のTh2が優位になり、(Th2への分化は、IL-4よりプロスタグランジンの方が重要とも言われるので過剰になると問題ですが適度にあれば良いということのようです)➀肥満細胞、好酸球、好塩基球②B細胞→形質細胞→抗体(免疫グロブリン)IgG1、IgG4、IgE、IgAへ司令。Th1は抑制される。エイコノサイドのプロスタグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエンなども関係し、炎症、血栓、アレルギー、癌の原因となる可能性が高くなります。ヒスタミン、ロイコトリエン、トロンボキサンなどは、ケミカルメディエーターとも言います。オメガ3の代謝過程で出てくるものと拮抗し、相互抑制してバランスをとるので、オメガ3と6のバランスが重要です。 オメガ6が過剰な結果メチル化による遺伝子発現制御への悪影響が考えられる。(必須脂肪酸も分子にメチル基が付いている)食生活の中で、調理に使う油、食品中に含まれる油、トランス脂肪酸などについて理解し、質の良い油を摂取する必要があります。過酸化脂質発生や脂質の異常は、酸化型のタンパク質や酸化型のアルブミンを増加させるようなので、酸化還元反応や抗酸化力が低下しないようにするのも大切になります。このようなことからメチル基と核内受容体についても上げました。他の物は過剰摂取などした場合何らかの影響もあるのかと思い一緒にピックアップしました。他は、もう少し調べたいと思います。 高血糖などにより、終末糖化産物AGEsや変性タンパク質を増やすようなので、血糖コントロールも大切になります。AGEsは調理過程で生じるものや食品や飲料などから知らずに過剰に摂取している場合があります。脂質に問題が生じればタンパク質に、血糖に問題があればタンパク質にも問題が出てくるということになります。

その3 DNAメチル化・ヒストン修飾・mRNA修飾異常に関連するもの。メチレーションを促進する栄養素には、メチオニンやSAMeがあり、メチレーションを抑制する栄養素には、葉酸やナイアシン(VB3)があります。メチル基CH3−は、高メチレーションタイプはメチル基が過剰なので、メチル基を減らすような食事を心がけるのですが、知らないでいることで代謝が過剰になることがあります。私は高メチレーションタイプに偏りやすいので、メチオニンが増えると神経伝達物質のバランスに影響します。反対に低メチレーションの方は、メチル基が少なく、メチオニンやSAMeが不足する場合があるので、メチオニンを多く含む食材を摂取するなどの工夫が必要なこともあります。 低メチレーション(アンダーメチレーション、ハイポメチレーション)高メチレーション(オーバーメチレーション、ハイパーメチレーション)に傾いても、影響を受ける遺伝子が違うので個体差があります。高メチレーション低メチレーションだから皆がみんな癌になる訳ではなく、自己免疫疾患かもしれないし、私の場合は精神疾患などに注意が必要になるなど違う。健康な方でもメチレーションが正常な方は70〜80%(ウォルシュリサーチセンター)と言われています。 『メチル基が付いているものや核内受容体についてなぜ上げたか』例えば、エストロゲンの代謝物カテコールエストロゲンが良性のものへ代謝されないと、関連する臓器に影響を与える可能性があります。エストロゲンは、胆嚢から胆汁酸へ、腸から便へ、腎臓から尿へ細胞外排泄されるので、悪性のカテコールエストロゲンのままな場合関連臓器に影響する可能性が高いです。 例えば胆汁酸は、腸肝循環しているから十二指腸へ排泄し、また腸から肝臓へ再利用されます。肝臓・胆嚢・胆管・十二指腸が関係しますよね。胆汁酸は一次胆汁酸が腸内細菌(悪玉)により、毒性の高い二次胆汁酸になります。胆汁酸もエストロゲンもメチル基がついているし、どちらも核内受容体へ作用もしますから、遺伝子発現や制御に影響することも考えられる。(エストロゲンや胆汁酸関連や生体内異物の核内受容体=ステロイド・食餌中の生体異物性脂質・毒性生理活性脂質の除去に関係) またその代謝物カテコールエストロゲンが悪性の場合、発がんに関係していくようです。エストロゲンは細胞増殖、カテコールエストロゲンは、低濃度でも酸化的DNA損傷が高いと言われています。これが『DNAメチル化異常』に繫がるのだと思います。中でも4-OHE1→4MeoE、16α-OHE1→エストリオール(E3)へ代謝されることが大事です。メチレーション回路(細胞内代謝回路)の解毒抗酸化経路が重要に! その場所が肝臓の細胞内ということになります。 胆汁酸に関しては、腸内フローラが大事ということになります。善玉菌、悪玉菌、日和見菌この3つのバランスが大切で、善玉が増えすぎても、悪玉が増えすぎてもどちらもよろしくはありません。 必須脂肪酸は、核内受容体に作用し遺伝子発現や制御に影響することが示唆されている。オメガ6過剰でアラキドン酸活性が高い場合など、アラキドン酸カスケードからエイコノサイドのPGE2(プロスタグランジン)を誘発し、リンパ球のヘルパーT細胞のTh2が優位になり、(Th2への分化は、IL-4よりプロスタグランジンの方が重要とも言われるので過剰になると問題ですが適度にあれば良いということのようです)➀肥満細胞、好酸球、好塩基球②B細胞→形質細胞→抗体(免疫グロブリン)IgG1、IgG4、IgE、IgAへ司令。Th1は抑制される。エイコノサイドのプロスタグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエンなども関係し、炎症、血栓、アレルギー、癌の原因となる可能性が高くなります。ヒスタミン、ロイコトリエン、トロンボキサンなどは、ケミカルメディエーターとも言います。オメガ3の代謝過程で出てくるものと拮抗し、相互抑制してバランスをとるので、オメガ3と6のバランスが重要です。 オメガ6が過剰な結果メチル化による遺伝子発現制御への悪影響が考えられる。(必須脂肪酸も分子にメチル基が付いている)食生活の中で、調理に使う油、食品中に含まれる油、トランス脂肪酸などについて理解し、質の良い油を摂取する必要があります。過酸化脂質発生や脂質の異常は、酸化型のタンパク質や酸化型のアルブミンを増加させるようなので、酸化還元反応や抗酸化力が低下しないようにするのも大切になります。このようなことからメチル基と核内受容体についても上げました。他の物は過剰摂取などした場合何らかの影響もあるのかと思い一緒にピックアップしました。他は、もう少し調べたいと思います。 高血糖などにより、終末糖化産物AGEsや変性タンパク質を増やすようなので、血糖コントロールも大切になります。AGEsは調理過程で生じるものや食品や飲料などから知らずに過剰に摂取している場合があります。脂質に問題が生じればタンパク質に、血糖に問題があればタンパク質にも問題が出てくるということになります。

その4 メチレーションの働きとメチレーションの代謝が上手く行かなくなると影響受けるところをまとめたもの

その4 メチレーションの働きとメチレーションの代謝が上手く行かなくなると影響受けるところをまとめたもの

その4’コロナ感染で影響を受けるところや重要なところは、赤いギザギザマークやお花マーク。キーワードなど。コロナの感染でHcyホモシステインの上昇、グルタチオン欠乏の指摘などがあります。グルタチオン欠乏にγ-GTPが指標になる可能性があるような論文があり、それで指標になるか?と書いてます。

その4’コロナ感染で影響を受けるところや重要なところは、赤いギザギザマークやお花マーク。キーワードなど。コロナの感染でHcyホモシステインの上昇、グルタチオン欠乏の指摘などがあります。グルタチオン欠乏にγ-GTPが指標になる可能性があるような論文があり、それで指標になるか?と書いてます。

血清γ-グルタミルトランスフェラーゼは心臓代謝リスクマーカーとして何を教えてくれますか?https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0004563215597010

こちらに論文が紹介されていました

感染後やワクチン後遺症のME/CFS治療に参考になるかもしれないと思いました。臨床分子栄養医学研究会の宮澤賢史先生の記事。慢性疲労症候群や疲労系疾患を多くみてらっしゃるようです。

『栄養療法をうまくいかせる治療方針は「最終的にサプリが要らなくなる体作り」です。

血液データをよくする事は目的ではない

確かに栄養状態には個人差があるため、血液検査を行って足りない栄養を知ることは重要です。しかし、それはあくまでも手段です。』宮澤先生

これ重要❗❗です。

その5 ウィルスタンパク質合成のメカニズムについて。どこでmRNA修飾とmRNAキャッピングが行われているのか

その5 ウィルスタンパク質合成のメカニズムについて。どこでmRNA修飾とmRNAキャッピングが行われているのか

その5’ コロナウイルスのmRNA修飾やmRNAキャッピングがどこで行われているか、メチル化に必要な酵素がどこにあるのかを説明する際に使用。また構造タンパク質を理解すると検査の内容を理解できるので、説明の際に使用しました。

その5’ コロナウイルスのmRNA修飾やmRNAキャッピングがどこで行われているか、メチル化に必要な酵素がどこにあるのかを説明する際に使用。また構造タンパク質を理解すると検査の内容を理解できるので、説明の際に使用しました。 その6 DNAメチル化とヒストン修飾のメカニズム

その6 DNAメチル化とヒストン修飾のメカニズム

その7 細胞の発生・分化・老化・ガン・その他病気の発現に関係するDNAメチル化と脱メチル化。クロマチン構造拡大版。メチル化と脱メチル化について。

その7 細胞の発生・分化・老化・ガン・その他病気の発現に関係するDNAメチル化と脱メチル化。クロマチン構造拡大版。メチル化と脱メチル化について。

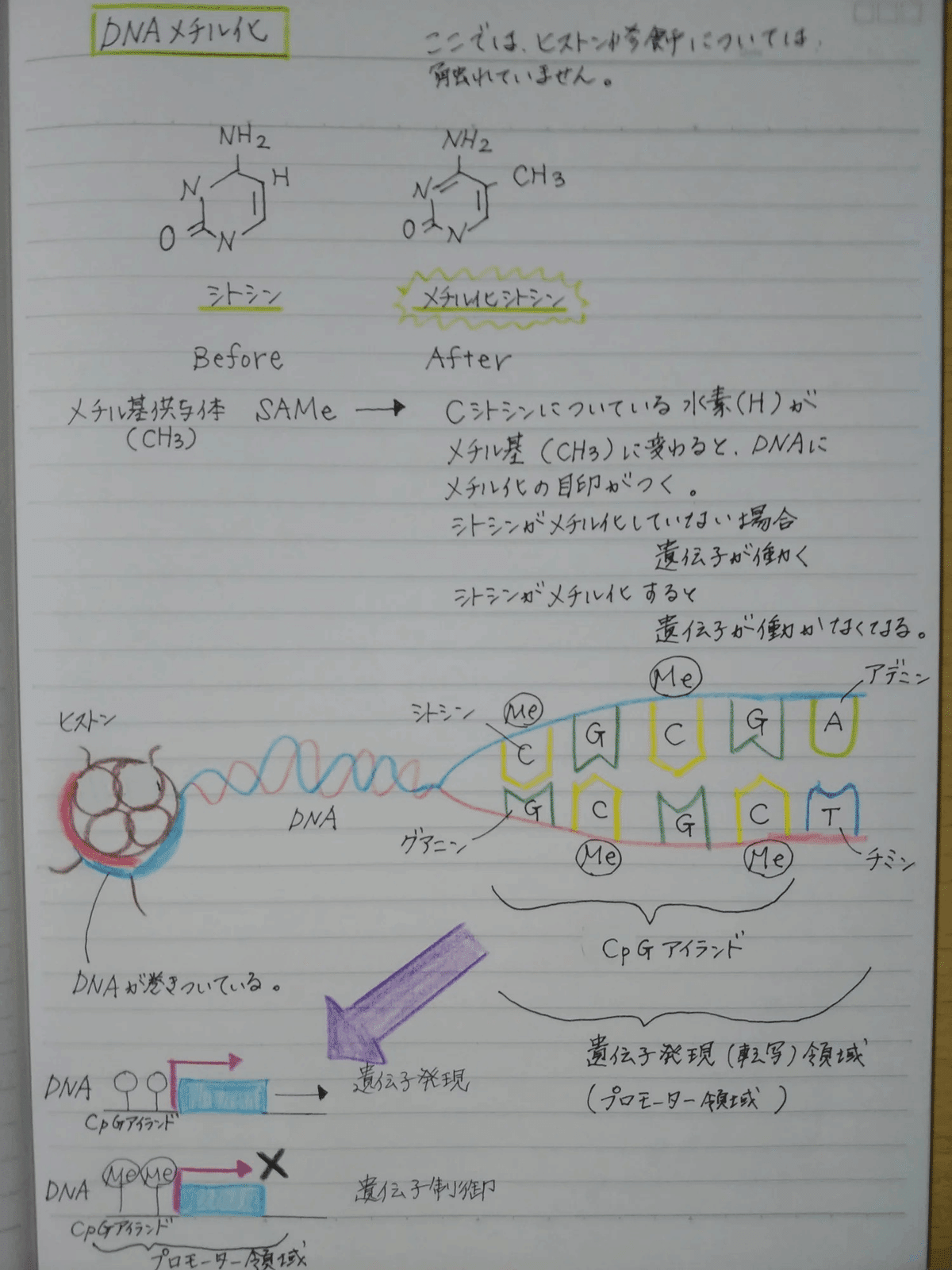

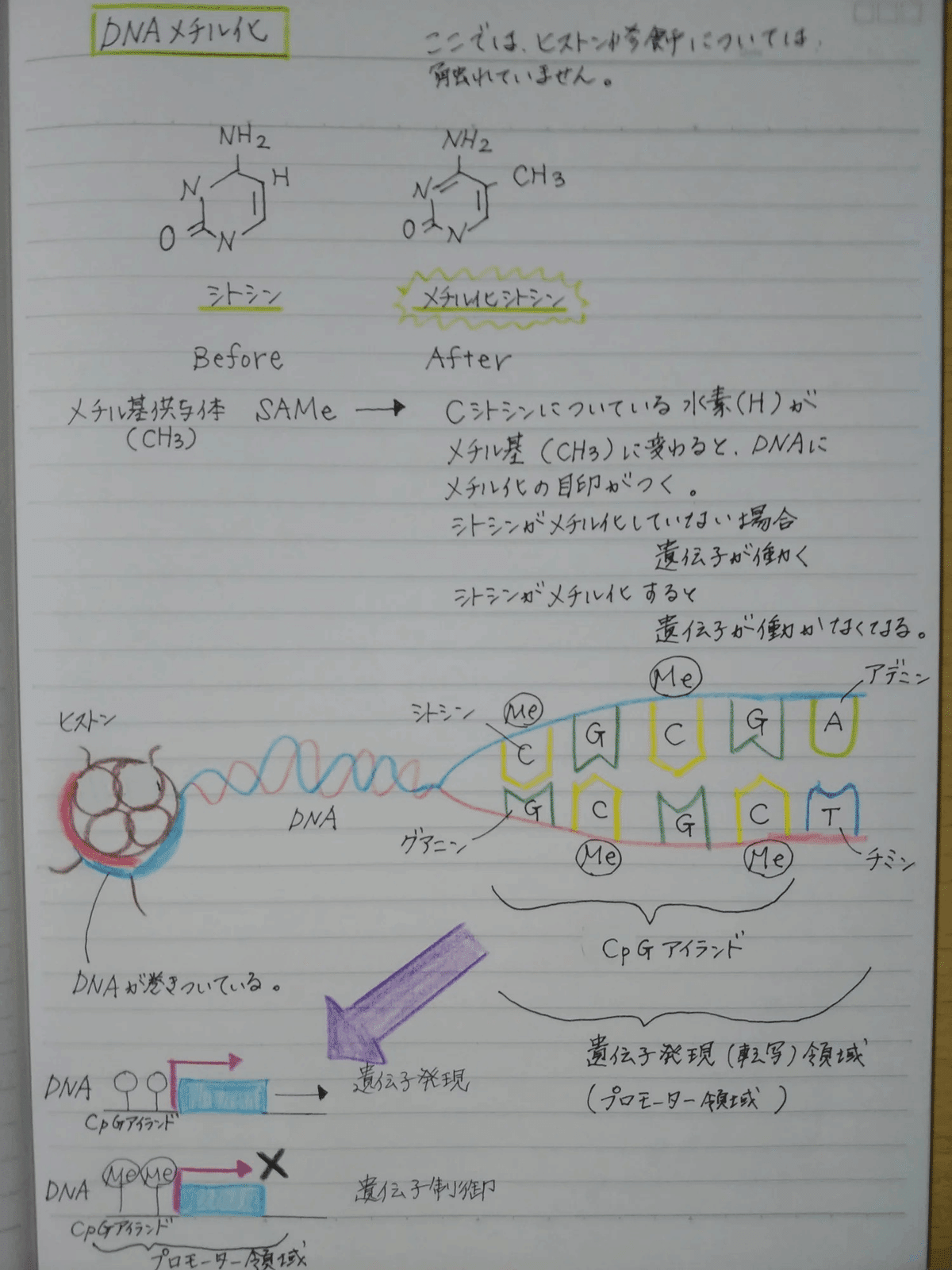

その8 DNAメチル化が行われているCシトシンとGグアニンが集中しているCpG結合部位(CpGアイランド)、遺伝子発現と制御について。

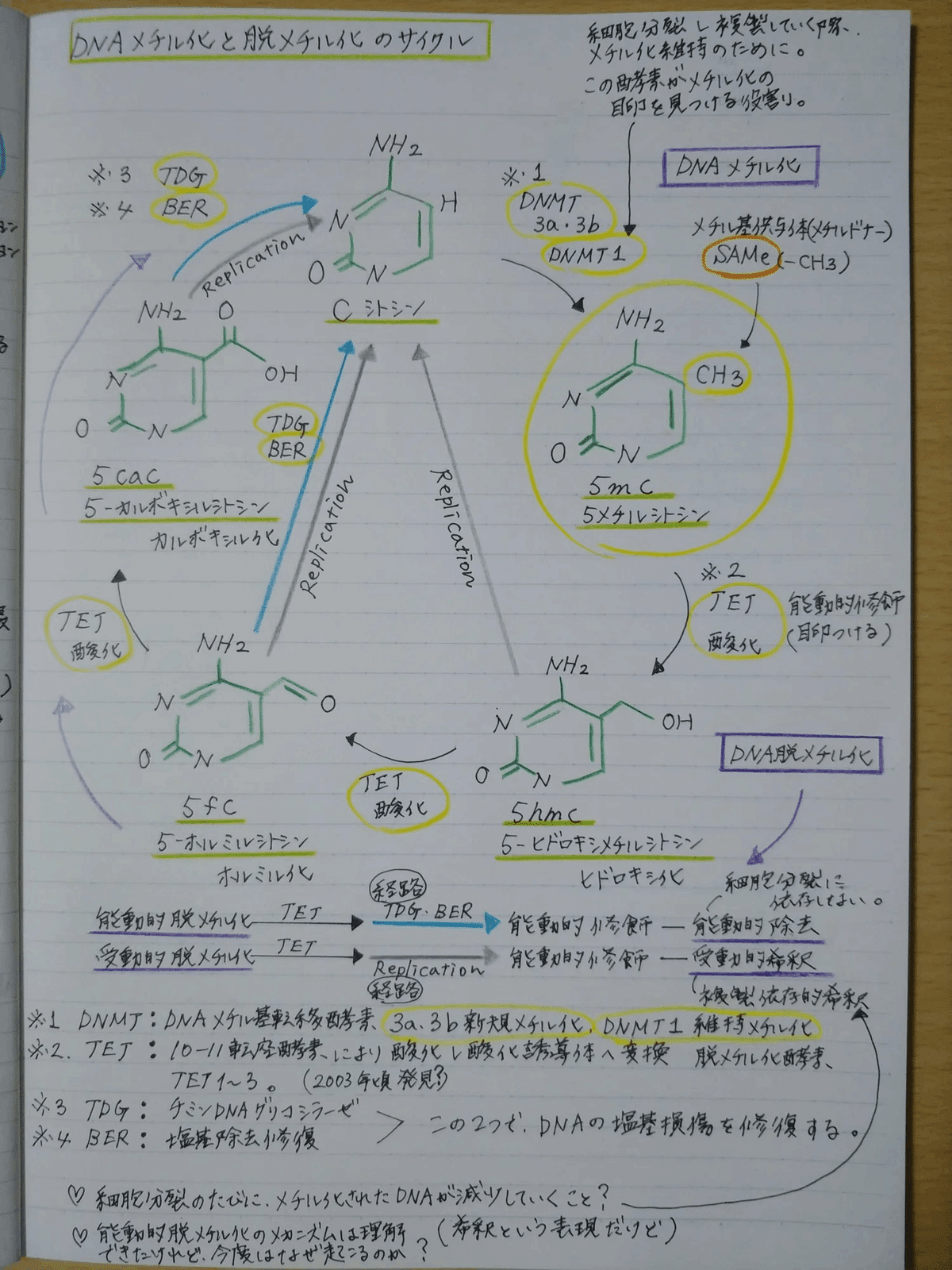

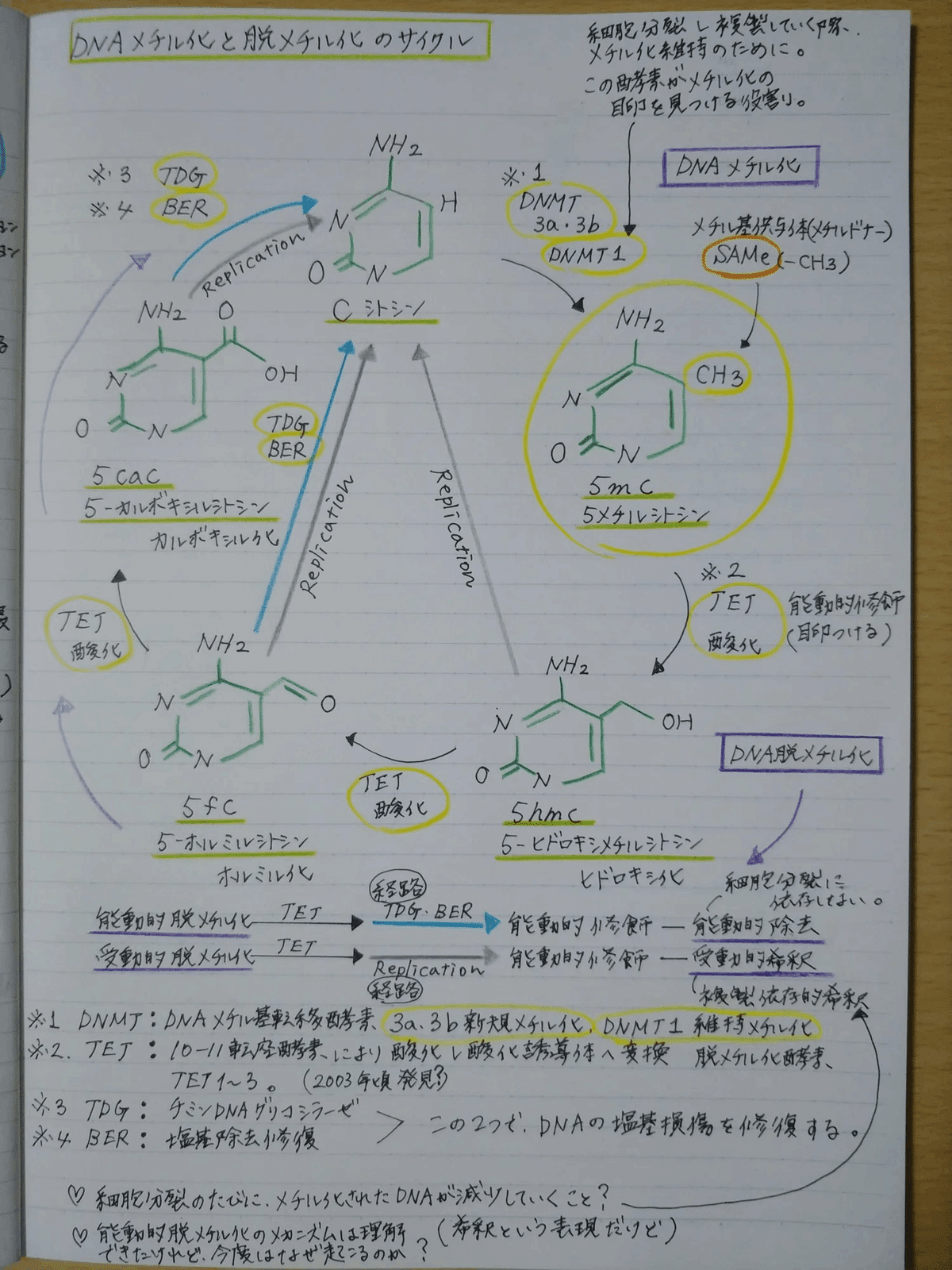

その8 DNAメチル化が行われているCシトシンとGグアニンが集中しているCpG結合部位(CpGアイランド)、遺伝子発現と制御について。 その9 DNAメチル化と脱メチル化のサイクル、脱メチル化のサイクルでは、能動的脱メチル化では、塩基除去修復をしています。SARSコロナウイルス2は、一本鎖RNAプラス鎖ウィルスですが、29903もの塩基配列で、ウィルスとしては大きく、変異もするけど、他のウィルスが持っていない働き修復もするそうです。疑問点は解決。希釈=減少。DNA損傷すると修復しようとする働きが作動する。

その9 DNAメチル化と脱メチル化のサイクル、脱メチル化のサイクルでは、能動的脱メチル化では、塩基除去修復をしています。SARSコロナウイルス2は、一本鎖RNAプラス鎖ウィルスですが、29903もの塩基配列で、ウィルスとしては大きく、変異もするけど、他のウィルスが持っていない働き修復もするそうです。疑問点は解決。希釈=減少。DNA損傷すると修復しようとする働きが作動する。

その10 感染7段階モデル

その10 感染7段階モデル宮沢先生は、新興感染症に対抗するには、予測ウィルス学も重要。病原性ウィルスの研究だけでなく、非病原性ウィルスや動物ウィルスの網羅的研究も重要だと言われています。

その11 感染前と感染後のバリア➀〜④について

その11 感染前と感染後のバリア➀〜④について その12 ホルモンとアミノ酸相互関係とストレスの影響などについて、性ホルモンと副腎皮質ホルモンは、甲状腺ホルモンや免疫のバランス、性ホルモンや副腎髄質ホルモンは、インスリン、神経伝達物質などとも相関関係が高いです。男性は副腎で女性ホルモンが、女性は副腎で男性ホルモンが合成されています。ストレスによる副腎のネガティブフィードバックで下垂体が疲弊すると、体内時計、エネルギーサイクル、免疫機能にも影響していきます。先ずはストレスを取り除くことが大切になります❗

その12 ホルモンとアミノ酸相互関係とストレスの影響などについて、性ホルモンと副腎皮質ホルモンは、甲状腺ホルモンや免疫のバランス、性ホルモンや副腎髄質ホルモンは、インスリン、神経伝達物質などとも相関関係が高いです。男性は副腎で女性ホルモンが、女性は副腎で男性ホルモンが合成されています。ストレスによる副腎のネガティブフィードバックで下垂体が疲弊すると、体内時計、エネルギーサイクル、免疫機能にも影響していきます。先ずはストレスを取り除くことが大切になります❗前回の投稿