「ALSは発症前に始まっている」コロンビア大学三本先生のプレゼンテーション、

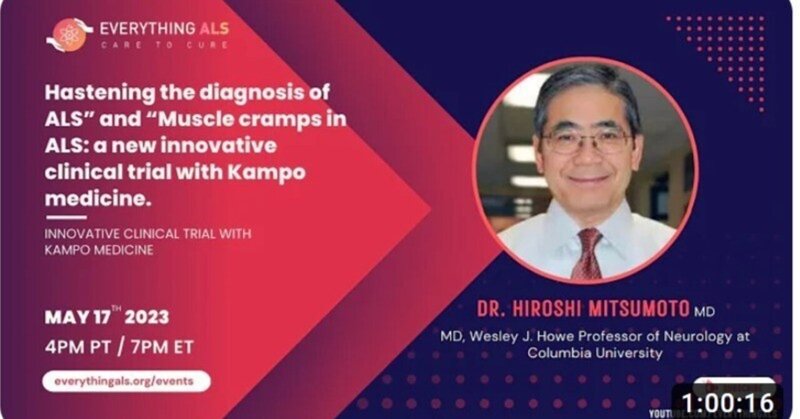

アメリカで活躍する有名な日本人のALS専門の医師、コロンビア大学の三本先生がプレゼンするビデオです。3日前にアップロードされています。アメリカでもALS専門のトップクラスの医師として認められている著名なシニアクラスの先生です(シニアという意味は年齢が高いということではなく、職位高いという意味です)。年齢は70才のようですが、まだまだご活躍されているようです。コロンビア大学のウエブによると、同氏は東邦大学医学部を卒業された後、数年して渡米され、ジョンホプキンズ大学でのインターンシップや数々の研修や経験をつまれ米国で医師として活躍し、前職ではオハイオ州、クリーブランドのALSセンターの所長を務めています。今はコロンビア大学医学部の教授であり、同大学脳神経内科の医師として患者を受診し、政府のプロジェクトのALS疾患のバイオマーカーの研究に深くかかわっているようです。

プレゼンは二部構成で全体約45分のプレゼンに質疑応答15分の構成です。ここでは興味深かった一部目のプレゼン「ALS確定診断を早める」からわたしが学んだ5つのポイントをご紹介します。ちなみに2部目の内容は筋肉の攣りに効果があるという漢方薬のお話でした(ここでは割愛します)。

先ずは同氏が説明する内容を当方の解釈は加えず、ざっと説明します:

最近リリブリオも認可され、ALSを解決することに今我々はもっとも近づいています。という切り出しでプレゼンを始めています。

① ALSは発症時期より前に始まっている

去年の7月に発表した論文と同じ内容ですが、ALSは実は患者が初めて症状に気づいた時が始まりではなく、体の中でもっと前に始まっています。いつからからはわかりませんが、本当に前からかもしれません。ALSは外的環境から生み出されるリスク要因や内部要因がありますが、30種類以上あることがわかっている遺伝子変異の存在が大きく運動ニューロン死に影響を与えることが判っています。結果としてタンパク質凝集が起こり、徐々に運動ニューロンにストレスを与え、運動ニューロン死と再生が繰り返される過程がありますが、ある時耐えられなくなり、最初の症状が現れるのです。

② 発症から確定診断までの期間

現在でも最初の症状(発症)から確定診断までの期間は平均して12ヵ月です。これは20年前から変わりません。一般的に球麻痺症状の場合は診断が早めにできることが多いです。今でも診断にかかる時間が変わらない理由は、いくつかあります。そもそもこの恐ろしい病気の診断をしたがらない医者も少なくなく、他の医者を紹介したりするケースが未だにあります。患者の方もこの病気の可能性に拒否反応を示し、診断を受け入れたくないという場合があり、いずれにしても診断まで依然として複数の医者を回ることが一般的です。その間、様々な別の診断を受ける羽目になり、整形外科で不要な手術をうける羽目になる事も珍しくありません。

③ 確定診断が早い方がいい理由:

発症から12ヵ月の確定診断を何故さらに短縮すべきなのか?それは既存の薬、リルゾール、ラジカット、リリブリオ、メコパラミン、全て早く治療を開始した方が高い効果を得られることが判っているからです。運動ニューロンが未だ生きており、回復機能が残っているときに運動ニューロンを保護する治療を開始すると効果があることもSOD1遺伝子をマウスに注入した試験でわかっています。と断言しています。

④ 確定診断を早める方法と取り組み

三本先生が推奨するのは、1.ゴールドコースト基準を補完的に使用すること、2.ニューロフィラメントの測定を確定診断ツールとして使用すること。ただ今現在ニューロフィラメントの検査が出来る病院や一般の検査機関が未だ無いので、これを普及させる取り組みが必要だ、としています。3.臨床的にALSの確率が高い場合、遺伝子検査も補完的な診断ツールとして使われるべきだと言っています。

⑤ ニューロフィラメントを確定診断のバイオマーカーに

これはプレゼンテーション後の質疑応答の中で三本先生がいわれたことです。「実はニューロフィラメントをバイオマーカーに使用することは賛否両論あります。何故ならニューロフィラメントの数値の上昇はALSに限って起こることではなく、多発性硬化症やパーキンソン病、といった他の脳神経系の疾患でも同じように上昇するからです。しかしALSの臨床的な症状の確認と組み合わせながら判断することで有用です。ニューロフィラメントをバイオマーカーにすることによって必要以上に診断(誤診)してしまう可能性もあるかもしれません。しかしわたしの考えはやはり早期に確定診断することが大事だということです。なぜなら早期の治療開始によって良い効果が得られることが明白だからです」。

今回の三本先生のプレゼンの主要ポイントは上記5点です。

以降は私の個人的な見解になります。

三本先生は先般認可されたリレブリオのデータも見せ、薬の有効性について話をされています。大量メコバラミンについても話されていますが、こちらは未だアメリカでも日本でも上市されていないので、治験のデータのことを言及されているのだと考えます。

さて、確かに彼が言う通り、ALSの確定診断はもっと早くされるべきだと考えます。客観的に考えると、時間やコスト、長い間病気を心配する精神的な負担も問題です。ただ精神的な部分は早く診断されれば楽になるかというと一概にはいえないかもしれません。

私の場合は、発症から確定診断まで約2年かかりました。検査入院も3回か。4回しています。最後は先生も、そろそろ診断しないとという感じで、その際にゴールドコースト基準を用いて診断していました。言い換えるとゴールドコーストの診断基準を使わないと確定診断できなかったのです。その頃には私も、もう多分そうなのだろうと思っていましたので、確定診断されても精神的に改めてダメージを受けることは全くありませんでした。詳細は控えますが、確定診断までの過程の中で実にいろいろ別の疾患が疑われる経験をしています。多分進行が遅めだったのと、非典型的ということもあり診断が難しかったようです。繰り返しになりますが、従来の診断基準では診断できず、最後はゴールドコースト基準を用いての確定診断でした。

因みにその2年間、私の中でも、やぱりALSじゃない可能性があるかもしれないと考えさせられることが少なくなかったのです。ただ筋萎縮が確認できるようになった時から、自分でも大方それっぽいなと考えていたのと(ALS以外にも筋萎縮を伴う疾患はありそれらも疑いましたが)、舌の表面が小刻みに動くような症状が自分で確認できていたので、残念ながらそうだろうなと思ってはいました。実際アメリカの大学病院で診てもらった時も、非典型的だが、医者から舌の動きと筋委縮が確認できることが診断への決定的な部分だと教わっています。経験のある先生であれば、針筋電図がなくても、臨床的な症状からおそらく大体の判断が出来るのだと思います。つけ加えると「筋力低下」だけではALSの診断はできないはずです。発症のタイミングで筋萎縮が確認できる方は私も含め多くはないはずですが、経験から、明らかに体重の減少、また筋委縮は無くても手が細くなった、足が細くなった等は確認できるはずです。よくインターネット上の写真で見るような舌自体が萎縮するようなことはないのですが、舌の表面の小刻みなざわざわする動きは自分でも確認できたことを覚えています。ちょっと脱線しますが、新薬の効果測定では、舌の小刻みな動きの変化を、臨床上の効果測定に加えるべきではないかというアイディアを私は持っています。

話を戻します。確定診断に2年を要した当方の場合を振り返り考えると、即、確定診断されなかったことで良かった点もあると思っています。診断が遅れたことで決定的に何か手遅れになった、というような材料がないからだと考えます。例えば早々と診断されラジカットやリルゾールをしていれば、その後の経過が今と比べて良かったのか?ということも判断しにくいと考えます。逆に確定診断されてからの方が、全くショックは無かったものの、いろんな意味でガクッと落ちた感じもします。確かに最初は検査入院を何度も繰り返し無駄な時間だな、と思っていましたが、ある時点を過ぎると、それにも慣れ、未だ違うかもしれないと思っていた時の方が、全て認めざるを得なくなった確定診断後と比べると、今思うと精神的にも良かったのかもしれないと思います。また仮に当時、即確定診断を受けていたとしたら、わたしの仕事も影響を受け、実際異なる事業結果(パフォーマンス)になっていたかもしれません。そう思うと私の場合は、発症から確定診断に2年かかったことは意外とよかったのかもしれません。

ただ三本先生が言われることはやはり正しいと考えます。

昨今のアメリカの第3の新薬リリブリオの認可やトフェルセンといった遺伝子治療の誕生もあり、より効果が期待できる治療の選択肢が増えている状況では(また今後新薬が増えていくことを前提に考えると)、早期に診断されることが論理的にもベストなのは間違いないでしょう。そういった意味で三本先生が提唱される、発症から確定診断までの時間の短縮化は理にかなっており、今後ますます重要になってくると考えます。これまでは新薬評価のバイオマーカーとしてしか主に考えられていなかったニューロフィラメントを確定診断のツールに使用することを推奨されるのも素晴らしいと感じます。

ALSの始まりは初期症状時ではなくもっと前から始まっているという三本先生の説明もよく理解できます。私はもともと超健康で病気をすることもなく、年一回の人間ドックは健康であることを証明する成績表を見て自己満足する為のものでした。風邪をひくことも殆どなく、免疫力が強い人でした。周りの人たちが疲れたなどというと、なぜこんな程度で疲れるのか?といつも不思議に思っていました。仕事でも遊びでも私についてこれる人は少なかったことを覚えています。周りからはある意味超人と思われていました(実は自分もそう思っていました)。でも発症の9カ月前から身体に異変がありました。痛風になったり、体重が減ったり、機能性ディスペプシアになったりと不思議な経験をするようになりました。味覚異常もありました。何故か水を飲むと、水を飲む感じがさらさらとし、いつもの水の感触と異なるのと、インスタントラーメンも味がいつもと異なり、美味しいと思わなくなっていました。味覚異常の症状はしばらく発症後も続きましたが、不思議と現在はありません。発症の日は非常に疲れてたのも覚えています。ということで、私の場合は、初期症状があった9カ月前か10ヵ月前から身体に異変がありました。もしALSが発症することにより進行が止まらない=発症しなければ始まらない病気だったと仮にすると、もっと休息をとっていれば発症が防げていたのかもしれないとも考えてしまいます。

因みにアメリカでも専門家の間で意見が別れていますが、ALSを自己免疫性疾患と考える説があります。個人的な見解ですが、私もALSは自己免疫性疾患だと思っています。自己免疫性疾患も原因が判っていません。何故そうなるのか不明なものの、調べると自己免疫が強い人が起こるようです。免疫力が強かった私には当てはまる論理です。自己免疫性疾患により選択的に運動ニューロン死に関わる細胞内でじりじりと燃えている(炎症している)感じさえします(想像力豊かですみません)。ある方がブログでALSは10年すると進行が止まると思っている、というコメントを見たことがあります。それを見て私が思ったのは、確かにあり得ると思ったのです。でもそれは、進行が止まったのではなく、火事に例えると燃え尽きてもう燃える部分が無い状態になっただけではないかと思いました。身体の決定的な部分の細胞が燃え尽きると、そういう状態になるのかもしれせん。わたしはその決定的な部分とは舌下神経にあるのではないかと勝手に想像しています。10年すると進行が止まるとコメントされたその方は、舌は全く動かないともおしゃっていました。これらはこれまで得た客観的な情報とそれからなる想像との組み合わせですが、そもそも仮説検証の為の仮説とは、そういう想像から始まります。研究者でもない者が仮説を考えることは不適当かもしれませんが、ことALSといった原因解明途上の病気においては、当事者である一患者が考えを述べることは許されると思います。自己免疫性疾患説の話など、また別の機会に書いてみたいと思います。

気がつくと、今日は何故かいろいろ書きつづけてしまいました。ついでに言わせていただくと、もちろん原因が分かれば、発生(発症)自体を防いだり、予防が出来たりとベストですが、私は病気の原因が完全に解明されなくてもいいと思っています。よくテレビで「原因不明の難病です」、と深刻なトーンで紹介されますが(事実なので否定は出来ませんが)、治療薬や治療法はあっても原因不明の病気など世の中には山ほどあるのではないでしょうか?先に挙げた機能性ディスペプシアなどもそうですし、癌だってそうです。原因が何であれ、結果として運動ニューロン死を引き起こしている「病態」を治療できる薬が出来ればいいのです。実際言うほど簡単ではないはずですが、言い換えると、火事の発生原因がわからなくても消火活動が出来ればいいのです。iPS細胞による創薬なども、原因不明な中、ある程度の仮説と見当をつけて既存薬をテストしただけのはずです。一方で「病態」の解明はこの数年で格段に進み、その結果としてリリブリオや、トフェルセンと言った新薬が誕生しているのです。

コロンビア大学、三本先生のご活躍を応援しています。

きっとALSを解決に導き、我々を助けてくださると思います。

以上です、

目を通した記事:

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2814%2970245-5/fulltext

http://www.toho-kai.jp/action/images/kouen2201.pdf

###

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?