縄文旋風 第1話 シロクンヌ登場

本文

森の中を進むと、樹の枝に布が結ばれていた。近くに落とし穴がある印だ。シロクンヌ(28歳)はヤスの柄で足元の落ち葉を払いながら前に進んだ。大きな荷物を背負って、片手にも大きな袋を持っている。

⦅このずっと先、森の終わりには崖が切り立っている。⦆

⦅その崖は、たやすく登ることが出来る。⦆

⦅登り切ればそこは尾根だ。景色が広がる。⦆

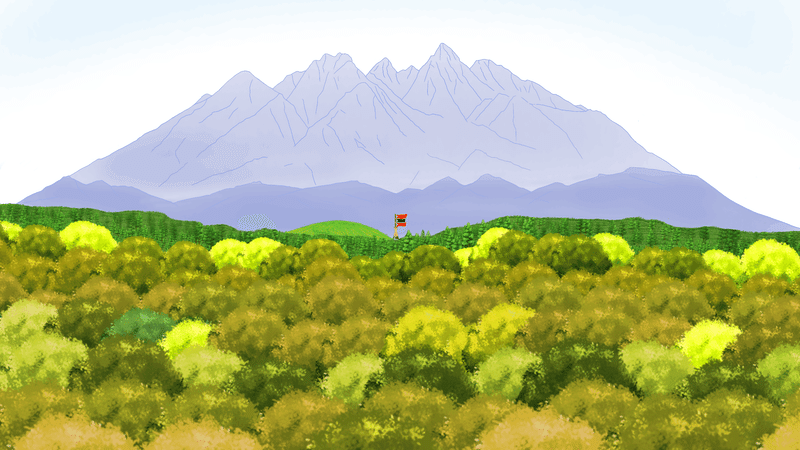

彼方の森の向こうに丘がある。丘の横に旗が見える。目を凝らすと、上から赤、黒、赤。ウルシ村だ。尾根に立ち広がった景色を見ながら、シロクンヌは⦅予測⦆が当たっていたことに満足した。

森を読む。山を読む。地を読む。それは常に心掛けている事だ。

旗の向こうには高大な山々があり、夕陽に染まり始めている。シロクンヌは歩を速めた。

今からおよそ5000年前。縄文時代。中部高地。

飛び石で川を渡り、坂を登れば村に出るようだ。向こう岸は石の河原が広がっていて、作業場や洗濯場になっている。そこで女が一人、何かを洗っていた。

「おーい。渡っていいかー。」

「いいわよー。」

シロクンヌは、軽快に飛び石を渡った。

「わざわざ断らなくてもよかったのよ。」

川の水にヒザまで浸かり、女は眩しそうにシロクンヌを見上げた。夏の終わりで、まだそれほど水は冷たくはない。

「そうは思ったが、いきなりでは驚かれるかなと思ったんだ。」

「そうね。今みたいな速さで跳んでこられたら、ビックリしたでしょうね。凄い荷物。旅の方?」

「旅人(タビンド)のシロクンヌと言う者だ。この上は、ウルシ村だろう。」

「そうよ。私はクズハ(39歳)。坂道を上れば村の入口よ。」

「洗濯物は全部ムシロじゃないか。数も多いし大変だろう。手伝ってやるよ。」

「じゃあ、お願いしようかしら。」

「ついでに汗を洗い流して着替えたい。悪いが向こうを向いていてくれないか。」

言うや否や、シロクンヌはするすると旅の服を脱ぎ始めた。クズハはあわてて後ろを向いた。

「これ全部、村に運ぶのだろう。」

シロクンヌはしゃれた服に着替えていた。汚れていない清潔な服だ。訪問着ということなのだろう。

「凄いわね。今日中に終わるなんて思ってもみなかったわ。それに、どうやったらこんなに固く絞れるの。」

「普通に絞っただけだぞ。結わえて、荷の上に載せて背負えばいいか。」

縄を取り出し、丸めたムシロを束ねて括り始める。

「そんなに荷物があるのに、悪いわよ。」

「構うもんか。これでよし、残りは手で持って行くよ。しょっ。」

気合いと共にシロクンヌが荷を背負うと、荷袋の上にはムシロの束が頭上高くまで積みあげられていて、あまりに高いので傾けたら崩れないかしらと心配になる。それにしても相当な重量のはずだ。

「行こうか。どんな村なのか、楽しみだよ。」

「力持ちなのね。驚いちゃった。あ、いけない、忘れてた。 ウケを見て来る。ちょっと待っててね。」

「どこにあるんだ?」

「あそこ。」

クズハが指さしたのは、向こう岸の岩場であった。筌(ウケ)とは魚を捕る仕掛けで、長いカゴのような物だ。岩の間に沈めてあるのだろう。

「おれが行くよ。どんな筌か見てみたい。」

言葉も終わらぬ内に、いきなりシロクンヌは駆け出した。クズハは目を見張った。大きな荷物を背負ったまま、シロクンヌは凄い勢いで躊躇なく飛び石を跳んで行く。あっと言う間に岩場まで行き、筌を引き上げて眺めている。しかも背中の荷は、まったく崩れていない。とても人間業には見えなかった。

「クズハー、5匹入ってるぞー。」

ウルシ村に向かう坂道を、シロクンヌとクズハは並んで歩いていた。クズハは川では脱いでいた丈の長い下巻き(ロングの巻きスカート)をはいていて、5匹の魚が入ったビクを持っている。

坂道の左側は、崖と言ってもいいくらいの急斜面がそびえていた。この高さをゆるやかに登るのが、この道なのだろう。道の右側にはクヌギやミズナラの林が広がっている。陽当たりが良いせいかどの樹も大きく育ち、張り出した枝が二人の頭上を覆っていた。

適度に間伐された林で、下草も少なく広々としている。明らかに人が世話をしている里山だ。さっきまでシロクンヌが歩き続けて来た原生林とは全然違っていた。子供達がドングリを拾う林なのだろう。キノコもわんさか生えそうだ。こうして見ると、飛び石の川のこちら側が村域のようだ。随所に人の手が入っている。

「こないだまで、ここは蝉の声がすごくうるさかったのよ。とてもこんな声ではお話できなかったんだから。」

「そうだろうな。この上が村なのか。」

左手の崖を見上げて、シロクンヌが尋ねた。

「そうよ。よじ登ったら、すぐなんだけど。」

笑いながらクズハが返す。

「いつもこの道を通って、下の川まで水汲みに行くのか。」

「村の中に湧き水があるの。飲み水はそっち。湧く量は少ないけれど、枯れたことはないのよ。ねえシロクンヌ、村には留まってくれるんでしょう。」

「ああ、出来ればしばらく厄介になりたいと思っていた。」

「それなら良かった。そうだ、村で履く草履を編んであげるわね。さっきのお礼。」

「ああ助かるよ。この靴は丈夫なんだが、紐を結んだり面倒くさいからな。その草履も自分で編んだのか。」

クズハは山吹色の緒の草履を履いていた。髪留めにも同じ布を使っている。

「そうよ。そのムシロも半分くらいは私が編んだし、さっきシロクンヌが覗いていた筌、あれだって私が組んだのよ。」

「あれもか。しっかり組んであったぞ。クズハは見かけによらず力持ちなんだな。」

「力持ちなのはシロクンヌよ。16枚のムシロと大きな荷物、全部一人で持ってるんだもの。」

「タビンドだからな。積み上げ方のコツを知っている。このムシロはムロヤに敷くのか。」

ムロヤとは、いわゆる竪穴住居である。

「大ムロヤで使うの。お祭りの準備をしているのよ。」

その時、野太い声が響いた。

「クズハー、洗濯は終わったのかー」

「ムマヂカリ(26歳)よ。終わったわー」

ヒゲの大男が、犬と一緒に坂道を下りて来る。上着はごわりとした生地の貫頭衣、それを荒縄の帯で締めている。その帯にはぐるりと一周、熊の牙がいくつもぶら下げられていた。

ヒザまでの下ばき(ズボン)も同じ生地。染めはどこかの泥地に浸けた泥染めのようだ。模様がムラになっていて、独特の味わいをかもし出していた。裁断や縫製は丁寧な仕事だった。この男の仕業とは思えない。

裸足なのだが、普段からそうなのか、それとも川に入って洗濯を手伝う心づもりで裸足で来たのか、そこは判然としなかった。ヒゲはちぢれてはいるが、長さはキチンとそろえられていた。自分で出来る作業ではない。どうやらひとり者ではないようだ。

「また随分と積み上げたな。」

シロクンヌの荷物を見上げて、人懐っこい笑顔を見せた。笑わなければ、いかつい顔だ。

「こちら、シロクンヌよ。タビンドなの。洗濯はシロクンヌがしてくれたのよ。」

「シロクンヌという。よろしくな。」

「タビンドかー。見慣れない色の布をまとっておるから、そうかとは思った。おれはムマヂカリ。この犬はホムラ。おれの相棒だ。」

シロクンヌの首には、貝紫の布が巻かれていた。貝染めの糸で編んだこの布は、行く先々で珍しがられたりする。

「ホムラと言うのか。利口そうな犬だ。」

「利口だし、勇敢なんだぞ。ムシロはおれが持つよ。手伝ってくれたってな。ありがとうな。ん? クズハ、これは今洗ったんだよな。」

「そうよ。少し干したみたいになってるでしょう。シロクンヌが絞ってくれたの。」

「ほう、絞っただけでこれか。大したもんだ。」

「いや、それほどでもないさ。それより、ここの旗塔だ。ずいぶんと立派じゃないか。なかなかの高さだ。」

「おおタビンドのおぬしがそう言ってくれるか。もうすぐ祭りだからこないだ建て替えたんだが、今では自慢の旗塔だ。」

崖が邪魔をして、この道や飛び石からでは旗が見えないのだが、川向こうから見た時は林越しに塔の上部が見えていた。となりの杉の木はテッペン部分しか見えなかったのだが、旗塔の方は3本の柱が交わる辺りまで見えていたのだ。

「ずいぶん遠くから見えていたよ。しかしあれを立てるとなると一苦労だろう。寝かして組んでおいて、引っ張って引き上げるんだよな?」

「やり方はそうだ。村総出でやった。だが組むには手間取ったが、立ち上げはすぐだったぞ。」

「村の旗は心のよりどころだ。遠出した帰りに旗が見えると安心する者も多い。だから旗塔の立ち上げにはしきたりがうるさかったりするんだが、ウルシ村ではどうなんだ。」

「今回のはね・・・村の住人全員でやれ、住人だけでやれ、だったわ。」

「ほう、毎回違うってことか。それも珍しいな。」

おそらく村に、儀礼を取り仕切る役目の者がいるのだろう。

「そうだシロクンヌ、おぬしは運がいい。今夜は鹿肉だ。おれが投げ槍で仕留めたんだぞ。」

「とっても美味しいのよ。もうすぐ広場で夕食が始まるわ。」

「そいつは有難い。実を言うとすこぶる腹が減っていてな。今日は歩きに歩いて、あまり食ってはおらんのだ。」

「たくさんあるぞ。遠慮せずにたらふく食ってくれ。」

「すまんな。そう聞くと、一刻も早く食いたくなってきた。」

「今夜は満月だから、月浴びの宴よ。ほら、あそこに変わった形の樹があるでしょう。あれはね、クマジイが手入れしているの。あそこを左に曲がれば村の入口よ。」

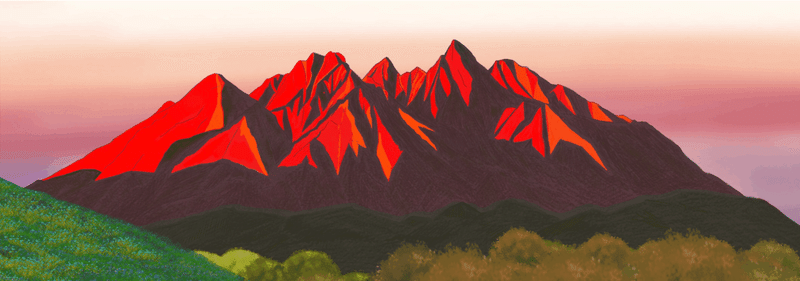

子供達のハシャギ声が聞こえてきた。女の笑い声も聞こえる。ホムラが鳴き声をあげて駆けてゆく。主人の帰還を伝えるかのようだ。そしてクマジイの樹の近く、坂道を登り切った所でシロクンヌは息をのんだ。

「ああ綺麗だ。」

眼前に、夕陽で真っ赤に染まった雄大な山々の姿が広がった。方々を旅して来たが、これほど美しい夕映えの山並みに出会ったのは、これが初めてだった。そしてこの時、まるで感動に共鳴したかのように、懐(ふところ)で「月透かし」が振動したのを、シロクンヌは確かに感じていた。

第1話 了

用語説明 「ヤス」 「ムロヤ」 「タビンド」 「ヒゲを剃る」

ヤスとは、手で持ったまま、魚を刺して獲る道具です。先端にカエシがありません。

対してモリはカエシが有り、投げて刺すこともあります。

突起部は鹿の骨。中手骨と呼ばれる前足の真っ直ぐな部分を使うことが多いようです。

シロクンヌのヤスの柄(え)にはタモの木が使われていますが、桜の皮が装着されています。10ヶ所ある桜の皮には、どれも切れ目が無く、一周ぐるっとつながっています。

このように一周切れ目の無い樹皮というのが、実際に縄文遺跡から出土しています。さて、いったいどうやってそんな樹皮を手に入れたのでしょうね。

答えはいずれ本文中で。

ムロヤとは、竪穴住居を指します。

大ムロヤとは、大型の竪穴建物です。村の集会所みたいな物ですね。

建物は他に、小屋(掘っ立て小屋)、張り屋(テント)などがあり、小屋や張り屋では竪穴を掘りません。

タビンドとは、ただの旅人ではなく特産品の運搬者です。

翡翠(ヒスイ)を例に挙げると、産出地はほぼ一ヶ所。富山県と新潟県の県境付近。そこで採れたヒスイが、日本全国の縄文遺跡から出ています。北は北海道の礼文島から南は沖縄本島まで。要するに誰かが運んだのですが、それにタビンドが一役買っているという設定になっています。

しかも苦労して運んだ物を、なんと無償で提供してしまうのです。等価交換などは求めません。返礼品を受けることもありますが、それは結果であって目的ではありません。喜んでくれる姿を見たいが為に、危険をものともせず旅に明け暮れる、それが縄文タビンドの真骨頂です。

5000年前の縄文期にヒゲを剃ることはできたのか?

金属器の無い石器時代ですから、おそらくですが無理だったのではないかと思われます。当時の刃物としては、石なら黒曜石が代表格。それから二枚貝の貝殻をギザギザに研いだ貝刃(かいじん)などが思い浮かびます。これらは肉や毛皮については抜群の切れ味を発揮するのですが、「毛を剃る」となると難しいという声が多いですね。

でも何らかの方法で、剃毛ないしは脱毛をしていたかもしれません。例えばある種の樹液を塗り込めば剃りやすくなるとか、ある物を食べた動物の消化管の内容物によって毛が細くなるとか・・・

当時はそんな方法が知られていたのだけれど、金属器の発達と農耕への移行により伝承が途絶えた可能性もあったりしませんかね?

でも実際にそういうことってあるんです。一例をあげれば、明治期の考古学者は、ヒスイはビルマ(ミャンマー)からの渡来品だと考えていたようですよ。縄文期や弥生期にあれほどもてはやされていたヒスイでさえも、伝承が途絶え、日本で産出されることが忘れ去られていたのですね。

幕間

日本全国に分布するおびただしい数の縄文遺跡。そこでは土器や石器、様々な遺物が発掘されました。でも、対人用の武器は見つかっていないそうです。どうやら縄文人は勇猛な狩猟民でありながら、縄張り争いも部族間抗争もせず、ヒト同士は争わなかったようなのです。一万年に亘る平和を実現したのが縄文人だとしたら、これは人類の奇跡と言ってもいいのではないでしょうか。

勇敢ではあるが、穏やかな性質。争いや諍いを起こさない為の知恵。それらを兼ね備えた縄文人の、これは物語なのです。

縄文遺跡が発見されるのは、北海道から沖縄まで。

つまり、現在の日本国の領土とほぼ同じ範囲に彼らは暮らしていました。

私達日本人は、まごうかたなき縄文人の子孫なのです。

縄文時代の中でも最も人口が増えたのが縄文中期、まさにこの物語の舞台がその頃です。気候は温暖で、現在と変わらないか、むしろ少し暖かかったかも知れません。植物相も、ほぼ現代と同じです。ですから食料も豊富で疾病も少なく、過ごし安かったと推測できます。正に縄文文化真っ盛り。縄文の華と言ってもいい時代であったろうと、わたくしダケカンバは考えています。

私は考古学者でもなければ、歴史学者でもありません。それどころか、専門家ではなく一般人です。でも縄文時代というのは、専門家でも断定に踏み切ることを憚られる事柄に満ちた、謎に溢れる世界だと言ってもいいのではないでしょうか。ですから、誰もが縄文時代について、あれこれと空想をしたっていいはずです。私の空想の中の縄文世界。そこでの物語が、これから始まります。

そこでさっそく、一つ空想してみました・・・

『村は、その存在を隠す必要などなく、むしろ遠方から見える目印が必要だったはずだ。』

だって狩りに出て、道に迷ったらシャレにならないでしょう。近隣との交流に際しても、必要であったと思います。

さらにもう一点、縄文人の頭蓋を調べてみると、容積は現代人と変わらないそうです。ということは、現代人と同程度の知識量を彼らは備えられたと見るべきでしょう。彼らの植物や動物、あるいは鉱物に関する知見は、はるかに現代人を凌駕していたことでしょう。現代人からすればギリギリのサバイバル状況に思える境遇こそが、彼らにとっては日常そのものだったはずです。生き抜くためのスキルにあふれた人々、それが私から見た縄文人です。縄文遺跡からは様々な遺物が出土しています。しかしそれらは、彼らの生活痕の一部にしか過ぎません。実際の彼らの身の回りはと言えば、「残らない物」で満ちあふれていたことでしょう。それを思うと彼らの生活ぶりは、その辺の考古学者の想像の、はるか上を行っていたはずだと私は考えています。そんな彼らの日常を空想してみると、胸躍る気分になって来ませんか。

みなさんもあれこれ空想をこらして、みなさんの縄文世界をこしらえてみてはいかがでしょう。現代人にとっての縄文は、そんな空想ロマンに溢れた時代だと私は思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?