縄文旋風 第2話 ウルシ村ルーティン

本文

ウルシ村を、村の入口に立ち、見たとする。

するとまず広場があり、その両脇に数軒のムロヤ(竪穴住居)がある。そして広場の向こう正面にいろり屋が見える。いろり屋とは村の共同調理場で、柱と屋根から出来ていて壁の無い建物だ。いや、上の方は壁がある。

結構広くて現代風に言えば、7m×7m、30畳余りの広さで、石囲い炉が4基配置されていた。1基の炉につき、鍋なら四つまで同時に調理可能だ。鍋とはもちろん、縄文土器である。今は女衆により、にぎやかに夕飯の支度が行われている。川魚に串を打つ者、鍋の具材をきざむ者、まかない中の女衆からは笑い声が絶えない。

いろり屋の左を見ると、小屋がひとつ。どんぐり小屋と呼ばれていた。それほど広くはないが、立ちが高い。こちらはしっかりと壁で囲まれていた。食料の貯蔵に使ったりする小屋だ。

いろり屋の右手には大ムロヤの屋根が見える。そしてその屋根越しに旗塔の上部が見えた。ここから見ると、随分と高いのがよく分かる。

以上、パッと見、そのようなものが目に入る。

夕暮れ迫る広場の中央では赤々と焚き火が燃え盛り、数人の男衆がゴザを広げて談笑にふけっていた。その間を子供たちが大はしゃぎで駆け回っている。夕食前の、いつもの光景だ。天気が許せば、村人全員が広場で焚き火を囲み、にぎやかな夕食となるのだ。

今度は逆に、広場から村の出口(入口でもある)を見てみると・・・

夕映えの山並みが美しく見えている。シロクンヌが感激した眺望だ。その連山は御山(おやま)と呼ばれ、神の住む山々としてあがめられていた。

もともと村全体が丘の上にあるのだから、御山との間の森は見下ろす形になる訳だ。ただ左寄りのすぐそばに別の丘があり、そちらの方が少し高いのだが、不思議なことにその丘にだけは樹が生えていない。祈りの丘と呼ばれ、聖なる地とされ、村人も普段はあまり足を踏み入れない。

今、その村の出口にホムラが現れ、右の方向を向いて嬉しそうに吠え始めた。自然、村の連中はそれに目をやった。するとまずムマヂカリが現れ、次にクズハの姿が見えた。そこまではいいのだが、その後ろから異様に背の高い何者かが歩いて来るではないか。しかも夕陽で真っ赤に照らされているから一段と不気味だ。何事かと広場は一瞬静まりかえり、子供達は動きを止め、いろり屋では軽い悲鳴が起きた。

しかしそれが、うず高く積み上げた荷物を背負っている男だとわかると、今度は滑稽な姿にも見えて逆に笑いが起きた。子供達は飛び跳ねながらその男に駆け寄って行く。こうして村に入る前に、シロクンヌは人気者になったのだった。

さて、ストーリーはここまでです。これから広場での楽しい夕食が始まるのですが、その前にウルシ村のルーティンを説明しておきます。

まず食事ですが、朝食は起き出した者からいろり屋に行き、そこで料理をもらい好みの場所で食べます。

夕食は広場で村人全員が一堂に会し、わいわいやりながら食べるのが常です。

ただし雨の日や寒い冬場は、大ムロヤに場所が移ります。

各ムロヤに炉がありますが、そこでの煮炊きはほとんどしません。

そもそも夏場にそんなことをしたら、暑くて居られないと思います。

夕刻になると、自分専用のゴザを丸めて小脇に挟み、手火入れと手火立て、それから手火の風よけを持った村人が広場に集まって来ます。

第2話 了。

用語説明 「ゴザ」 「手火」 「手火立て」

物語中のゴザの広さは座布団2枚程度。自分が座り、空いたスペースに食器類を置くのが普通です。食器が無ければ、脚を伸ばして座ってもいいです。

デザインは一枚一枚全部違っていて、各自が自分専用のゴザを所持しています。ちなみにムシロの広さは、畳一枚よりも少し広いくらいです。

広場中央の焚き火だけでは暗いので、身の回りを照らすのが手火(てび、たひ)です。

素材はシナノキ、マツ、サワグルミなどの切れ端が多いです。絵はダケカンバの樹皮を丸めた物のつもりで描きましたが、似てませんね。

このような小さなタイマツを手火と言いますが、それにともした炎も手火と言います。

手火入れは、サクラやサワグルミなど横剥ぎできる木から採った樹皮で作るのが普通です。樹皮を丸めて底を付けた容器だと思ってください。手火が数本入ります。筒型の賞状入れを想像してもらえばいいです。卒業証書を入れるアレですね。

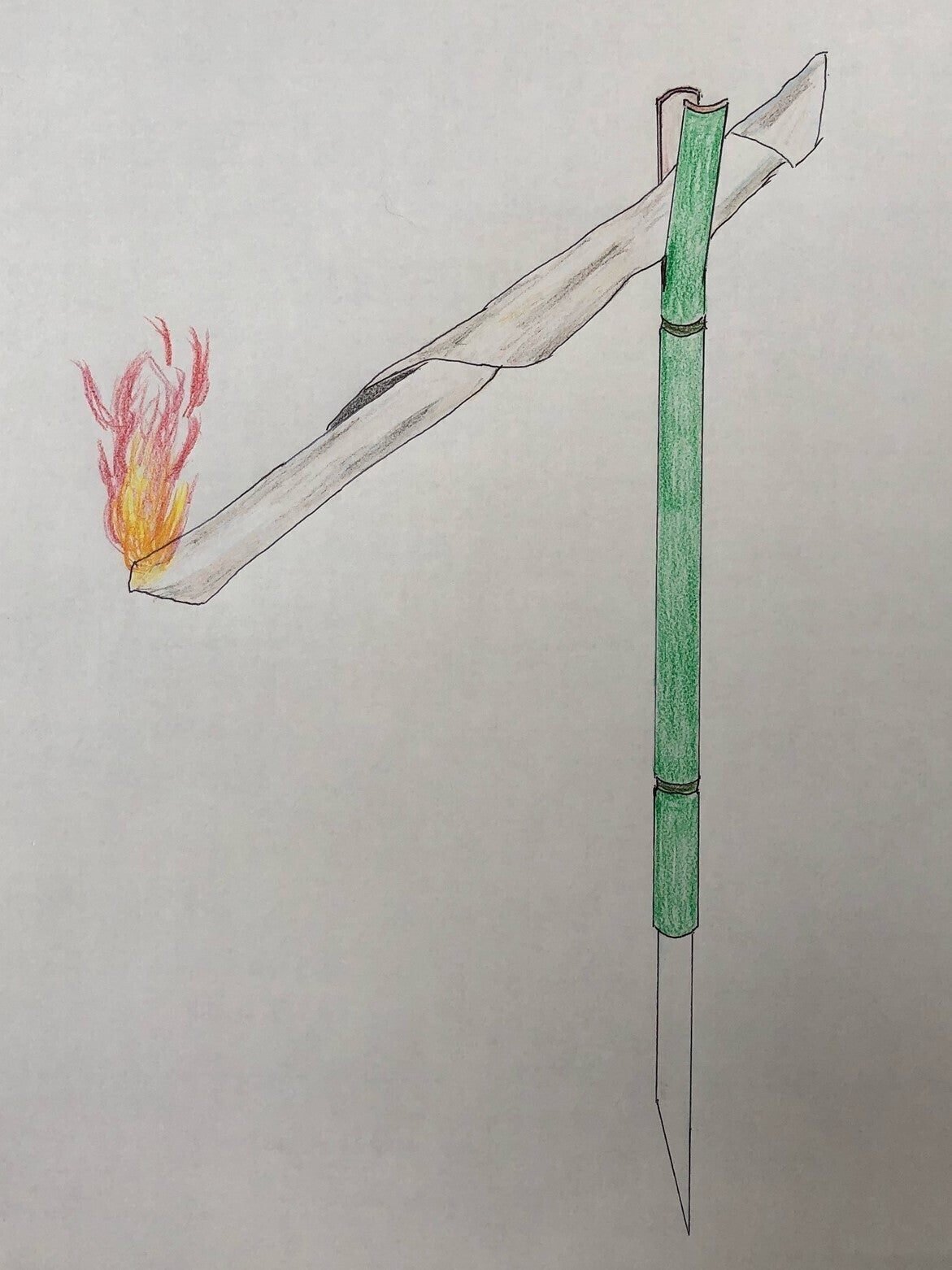

手火立ては地面に刺して使います。ゴザの脇に刺すのが普通です。木の枝の片方を尖らせ、もう片方は裂け目を入れて、そこで手火を挟むのが一般的。鹿の骨や角と組み合わせた物もあります。絵は笹竹と鹿の骨の組み合わせです。

手火の風よけは、手火の風上に刺して立てる小さな屏風(びょうぶ)のイメージ。これは木の皮や動物の皮と、篠竹や鹿の中手骨との組み合わせで作ります。

幕間

縄文時代、煮炊きはどこで行ったのか?

竪穴住居の中の炉で・・・ というのが、ごく自然な答えですよね。

ところが発掘された竪穴住居の炉のまわりには、煮炊きをした痕跡がまったく発見できていないという話があります。少し古い出版の本に記載されていたお話ですから、現在では痕跡が見つかっているのかもしれませんが。

そこで『縄文旋風』では、共同施設での一括調理としました。いろり屋がそれです。いろり屋に行けば誰かが居て、常になにがしかの食べ物があり、村民なら誰もが食べていいのです。縄文時代を描いたイラストやジオラマでは、竪穴住居の中で煮炊きをして、家族単位で食事をしているでしょう。それとはまったく違いますね。

そして、とってきた食材は、誰がとったかに関係なく、一旦いろり屋に納め村全体で分ける。とったは漢字で書けば、獲った、捕った、採ったとなるのですが、平和裏に営まれた狩猟採集社会では、その方が自然な気がします。村の中では、食料は分かち合うのが基本です。

そして分け方はと言えば、平等に分けるのではなく、公平に分けます。つまり体の大きな人は、たくさん食べてもいいですよということです。お腹が減っちゃたら食べてもいいよ・・・実際、当時はそんなおおらかさがあったのではないかと思います。

まあこれは、1万年にわたる縄文時代の中でも、5千年前の縄文中期についてですが。気候に恵まれた当時の日本列島は、天然食材の宝庫であったろうと思われます。それに加えて簡単な栽培や養殖も行われていました。養殖は、海の牡蠣(かき)ですね。あと、もしかして海苔(のり)も。

当時は一日3時間の労働で、十分に食料の調達ができたのではないかという説もあります。つまり、それだけの知識を積み上げてきていたし、スキルも身に付けていたということです。

例えば、けものに近づく時の気配の消し方などは、男なら子供の頃から訓練していたでしょうね。また、どの季節にどの植物のどの部分が食べられるのか・・・どこに行けばその植物が生えているのか・・・居住地の周り、かなりの広範囲で、それを知り尽くしていたのではないでしょうか。

あと補足になりますが、一括調理と言っても、夜食みたいな感じで、ムロヤの中に自分のための食材を少量保管しておいて、あぶって食べたりするのはアリです。

それから実際のところは、村とは別に一戸~三戸で少数生活を送る人も多くいました。

夏場と冬場で、移動生活を送るグループもいたようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?