『パイソンラボ』制作記~キッズゲームへの思い~

『パイソンラボ』ってどんなゲーム??

いきなり画像で手を抜いてしまい、すみません。

とは言え、ゆるゆるボドゲバカ様が非常にわかりやすいマンガを描いてくださっているので、上記マンガで『パイソンラボ』のほぼ全貌がわかります。

もっと詳しい情報は下記ホームページにて紹介しています。

簡単に説明すると、カルタ系のゲームです。

毎ラウンド、2色×2種の模様が指定されるので、その要素をすべて満たした新種のへびを捕まえろ~っていうゲームです。

パイソンラボ制作のきっかけ

その①『レオパニック』は難しい

2作目『レオパニック』は小学3~4年生くらいや、ボードゲームを遊んだことない方にも遊んでほしいという思いで制作しました。完成当初、めちゃくちゃおもしろいのができたぞ!!と思っていました。確かに、ボードゲームに慣れた方には他にはない不思議な感覚になるカルタ系ゲームで好評でした。

実際、この制作記を執筆している現在では、手持ちの在庫も片手に納まるくらいにご購入いただきました。手に取っていただいた方、本当にありがとうございます。

しかし、子どもたちやボードゲームに慣れていない方に遊び方を説明しようとすると、「??」が頭に浮かんでいるのが見えるのです。

これは先に記した通り、不思議な感覚を覚えるからです。詳しい説明省きます。

説明をした時点で、どれが取れてどれが取れないのか理解しづらい…

それが、独特のプレイ感を生んでいて、遊んでいくうちにつかめてくるところが楽しさにつながっていくのですが、そのおもしろさを掴むのに2ゲームくらいは必要でしょうか。

ボードゲーム好きな方であれば、その奥の深さを覗いてみたいと好奇心から複数回遊んでくれます。その結果、初回とはまったく違うプレイ感に感動を覚えてくれるようになりました。

一方、本来ターゲットにしたかった方はというと、説明を聞いた時点で「??」になるものをガマンして遊んでくれる方ばかりではなかったのです。

その②『レオパニック』は難しいわ~

(とある爬虫類ショップ店長のひとこと)

行きつけの爬虫類ショップの店長さんに『レオパニック』のサンプルをプレゼントしていました。あとから知ったのですが、店長さんには幼児のお子さんがお見えで、「うちの子はできなかった」とのこと。

そりゃそうですよね…小学3,4年生をターゲットにしておきながら、それでも難しいという子がいたのですから。

「もっと簡単なゲームがあったら、うちの子と遊べるんだけどな~」

次作の方針を大きく決定づける一言でした。

「そうだ!! 年長児さんくらいでも遊べるものを作ろう!!」

『レオパニックJr.(仮)』制作スタート

レオパニックの欠点

レオパニックのわかりにくいところを削ぐ形でキッズ版を作ろうというのを今回のコンセプトに制作をスタート

レオパニックのわかりにくいところは…というと

取れるようになったら取る=カードをめくるたびに取れるわけではない

2枚を見比べて1要素だけ違う時が取れる時=説明を受けた段階で直感的に理解できない

この2つのわかりにくいところは、1ゲーム遊べば大抵は理解でき、さらに繰り返して遊ぶごとに反応よく楽しめるようになる奥深さを生みました。一方で、「よくわからなさそうだから遊ばない」とスタートにも立てない場面もありました。

「失敗するのが恐い」という子も多く、わからないことには手を出さないという姿も多く見られました。

どちらかと言うと、ボードゲーム好きな大人に刺さる作品が『レオパニック』でした。

カードをめくるたびに取れるゲームにしよう

毎回必ず答えがあれば、ひとつハードルは下がるだろうと、色や形を識別する要素はそのままにカルタ系ゲームを作ることにしました。

ぱっと思いつく名作に『おばけキャッチ』があります。

実際、子どもたちと『おばけキャッチ』を遊ぶことも多く、洗練されたルールに初見の大人にもウケが良い、カルタ系ゲームの最高峰のひとつではないでしょうか。

カルタ系最高峰『おばけキャッチ』に挑む??

『おばけキャッチ』になくて『レオパニックJr.(仮)』にあるなにかがなければ、『おばけキャッチ』でいいよね??となるのは明白です。

『おばけキャッチ』にないもの…そんなものないだろってなりますね。

ただ唯一、『おばけキャッチ』で起こる問題が頭をよぎります。

【色も形もそのものがない場合⇒色も形もないものを探す】

このルールが理解できない子がいるってことです。

【色も形もそのものがある場合⇒そのものを取る】

これは大抵の子はわかります。インストする時もそこから始めるのですが、わかってきたところで、【色も形もそのものがない場合】を伝えると、まったく理解できず、ついてこれない子が出てくるといった問題がありました。

その捻ったわかりにくさが、大人をも楽しませる洗練されたルールだと思いますが、いざ子どもたちと遊ぶと、楽しめない子が出てしまう。だからと言って【色も形もそのものがある場合】のカードだけで遊ぶと瞬時の反射神経だけの勝負になってしまって、結局遊びたい子と、もう遊びたくない子と極端にわかれる場面に時折出くわしました。

そこをクリアにすることで、個人的にも使いやすいキッズ系のゲームが作れるのではないかと結論づけました。

『パイソンラボ』基本ルールの思いつきと上級ルール

そうなってからは、比較的早く基本ルールは思いつきました。

色を2色、模様を2種類にすれば、すぐに答えが見つけれず、どこだどこだ⁇って探すのを楽しめそうだ…と。

そこまでは素早かった…

けど、そのまま作ったのでは、ターゲットがとても狭い…

ぶれけけゲームズが大手企業でキッズ系のおもちゃ屋さんなどに販路があれば、それでも土俵に立てたかもしれません。

現実には、小さな小さなサークル…

ゲームマーケットや地方の即売会イベントでたくさんの方に手に取ってもらうためには、多少のターゲット層の幅を広げないと…

そこで思いついたのが、「じゃない方を取る!!」でした。

問題カードに上級ルールのアイコンをつけて、それを使用したルールだと「じゃない方を取る」にしたら混乱具合が増して大人でも楽しめるんじゃないか。

それなら、カードを増やしたりせずに幅広い層に遊んでもらえるんじゃないかという結論に至りました。

テストプレイ用カードの完成!!

そこまで思いついたら、さっそく作ってみましょう!!ということで自作したカードがコチラ↓↓

上から見たカーペットパイソンをモチーフに描いてみました。

頭の模様を2種、身体の模様を2種用意して組み合わせを変えることにしました。そうすることで、多少取り札となるヘビカードの枚数を少なくできるからです。

いざ、テストプレイへ!!

さっそく作ったテスト用カードで遊んだところ…

クローズのメンバーではありますが、かなり評判が良い!!

たまたま、親子さんの参加が多いゲーム会を主催するメンバーが多かったということもありますが、「もうこのまま出せるんじゃ?」という嬉しい感想も。

実際、自分で遊んでみても手ごたえがありました。『レオパニック』のような爆発的な盛り上がりはないですが、小さな子でも遊べるイイ感じの混乱具合を演出できてる気がしたのです。

自信過剰ですが、『虹色のへび』や『テンポカタツムリ』などの名作幼児系ゲームに肩を並べるチャンスはある…と。

『レオパニックJr.(仮)』から『パイソンラボ』へ

さっそく『レオパニック』『脱走名人』とアートワークをお願いしてきたツギオ屋さんへ連絡&打ち合わせ

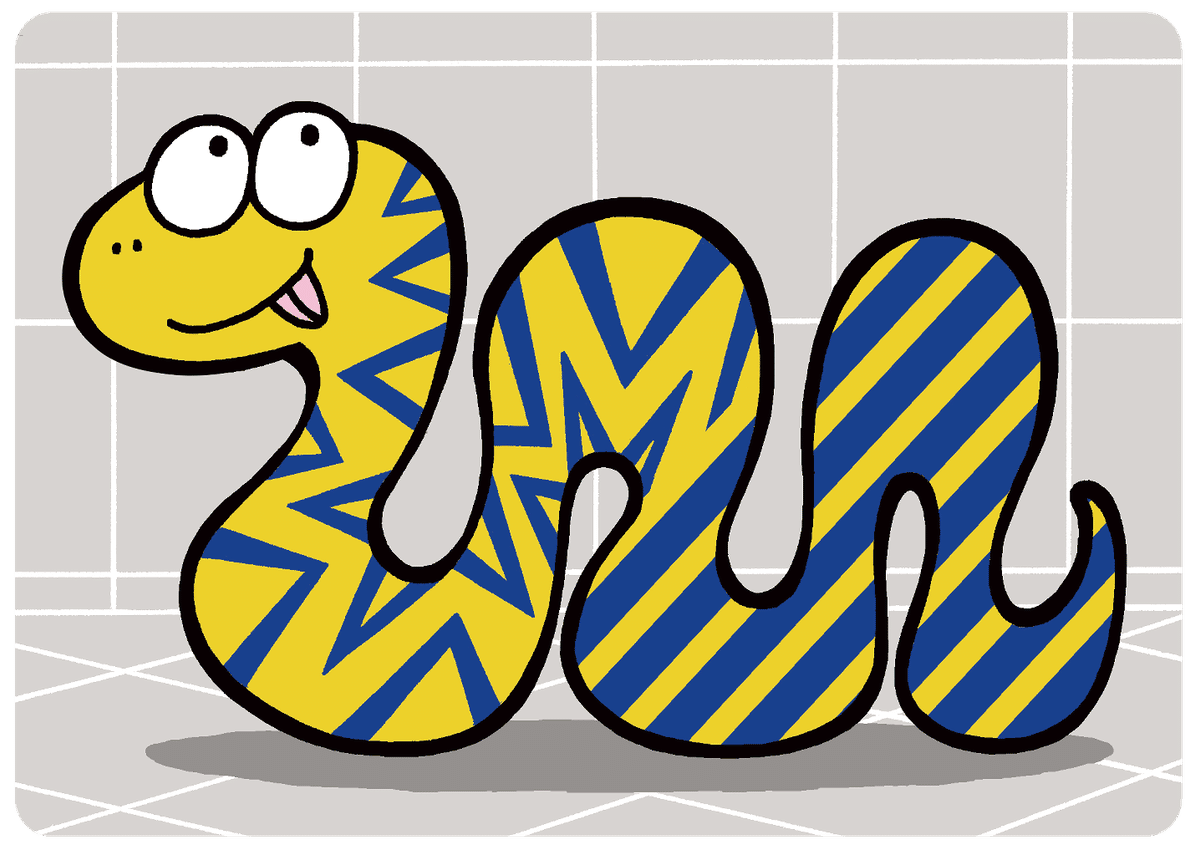

打ち合わせで今回のゲームはキッズ系のかわいい感じにしたいことを伝えたところ…ヨコから視点の方がかわいくなりますよ?との提案。

まったく意味不明だったのですが、できあがったイラストを見れば一目瞭然

自分で描いたヘビと全然違う…

それから、打ち合わせを続ける中で、今回の物語性も決まっていきました。『レオパニック』は現実的な爬虫類ハントをテーマにしていましたが、今回はリアルな爬虫類とはほど遠い感じでファンタジー色が強いと感じていました。

そこで浮かんできたイメージが、実験室で怪しげな実験を繰り返す博士と生まれてくる奇想天外なヘビ

こうして『レオパニックJr.』から『パイソンラボ』へと変わったのです。

パイソンラボ初デビューinボードゲーム大祭

パイソンラボ開発開始頃、静岡、御殿場にてボードゲーム大祭が初開催されるアナウンスがTwitterで流れてきました。

このボードゲーム大祭が、ファミリー向けのイベントにしていきたいという公式アナウンスがあったので、『パイソンラボ』をどうしても間に合わせたくゲームマーケット秋よりも早く完成を目指しました。

結論から行くと、箱が間に合わなかったので、簡易パッケージ版としてジップ袋に入れて頒布しました。

そこで、子どもたちが嬉しい反応を見せてくれたことが、不安を取り除いてくれました。体感としてブース前に通りかかった子どもたちの8割9割が立ち止まってくれました。そこで遊んでもらうと、ゲームマーケットほど大きな会場ではないので、何度も同じ子がブース前を通り、「もう一回へびやりたい!!」「ヘビ欲しいヘビ欲しい!!」と7割8割の子たちが買ってくれました。大事そうにお金を握って戻ってきてくれたのは感動の思い出です。

いざ、ゲームマーケット2022秋へ!!

執筆現在、ゲームマーケット2022秋まで1週間を切りました。

どれだけの子どもたちに届けられるのか楽しみ半分、興味をもってもらえるのかという不安半分、まだ見ぬ他サークルさんのゲームに出会える楽しみ半分…あれ? 半分が多くないか??

長文を最後まで読んでいただきありがとうございました。

次のnoteでは、ゲームマーケット2022秋の思い出記事になるかと思います。

ゲームマーケット2022秋に参加されるみなさま お話しできることを楽しみにしています♪