レアモデル列伝-27: 高価なチタニウムを不断に使用したAutocoast Ti 22

「前年の日本CAN-AMを見て仰天した高校2年生の美少年は、その瞬間に一生を棒に振ることとなった」と書いた美少年は翌年の日本CAN-AMはパドックに入り(某女優の入場証を借りて)更にトヨタ7やオートコーストTi 22を間近で拝んだ。それは彼が自動車ジャーナリストを目指した原点でもあった。

(半世紀前の美少年の呟き)

Peter E. Bryantは 1938年のイギリスで生を受け、1957年に自動車レース業界で仕事を始めた。1964年にアメリカに移住、66年にレース・エンジニアとしてCan Amのレースカーの仕事を始めた。自分が考えているチタニウム(Ti)を用いたレースカーを作るべく、「オートコースト」と呼ばれる海運会社をスポンサーに、Tiの性能誇示を目標にチタニウム・コーポレーションからTiを無料で提供してもらい、外装はアルミでもシャーシやサスペンションシステム等にTiを用いて、その記号を車名にして車のNo.を原子番号の22としたAutocoast Ti 22(Mk-I)を作り上げた。

この車の特徴はチゼル・ノーズと呼ばれ、ボディー上に出来るだけ多くの空気を得るため、サイドフェンスを立たせ、得られた空気を後方スポイラーに当てる構造を取り、巨大なダウンフォースを得ることが出来た。

Can Amには1969年の第9戦から参戦、最初のレースは13位で完走したが、第10戦はサスペンショントラブル、第11戦はエンジントラブルでDNFであった。終了後日本で行われた2回目の日本Can Amに参戦し、この年は使用を認められていたハイウイングを装備しポールポジションを獲得したが、途中で燃料系のトラブルが発生し遅れだし、途中でToyotaの久木留と絡み結果としてDNFとなった。

70年は第1戦で1位のDan Gurneyと16秒差の2位となり、その後に期待を持たせたが、第2戦では1周目の丘の頂上で後方にひっくり返りクラッシュ(1999年のLe MansでPorsche CLRがインディアナポリスコーナー手前でおこしたバックフリップ現象か?)し修理不能となり第3戦から第8戦まで休戦。

第9戦に新たなChaparralチューンの7,620ccのシボレーエンジンを載せたMk-IIを作製した。

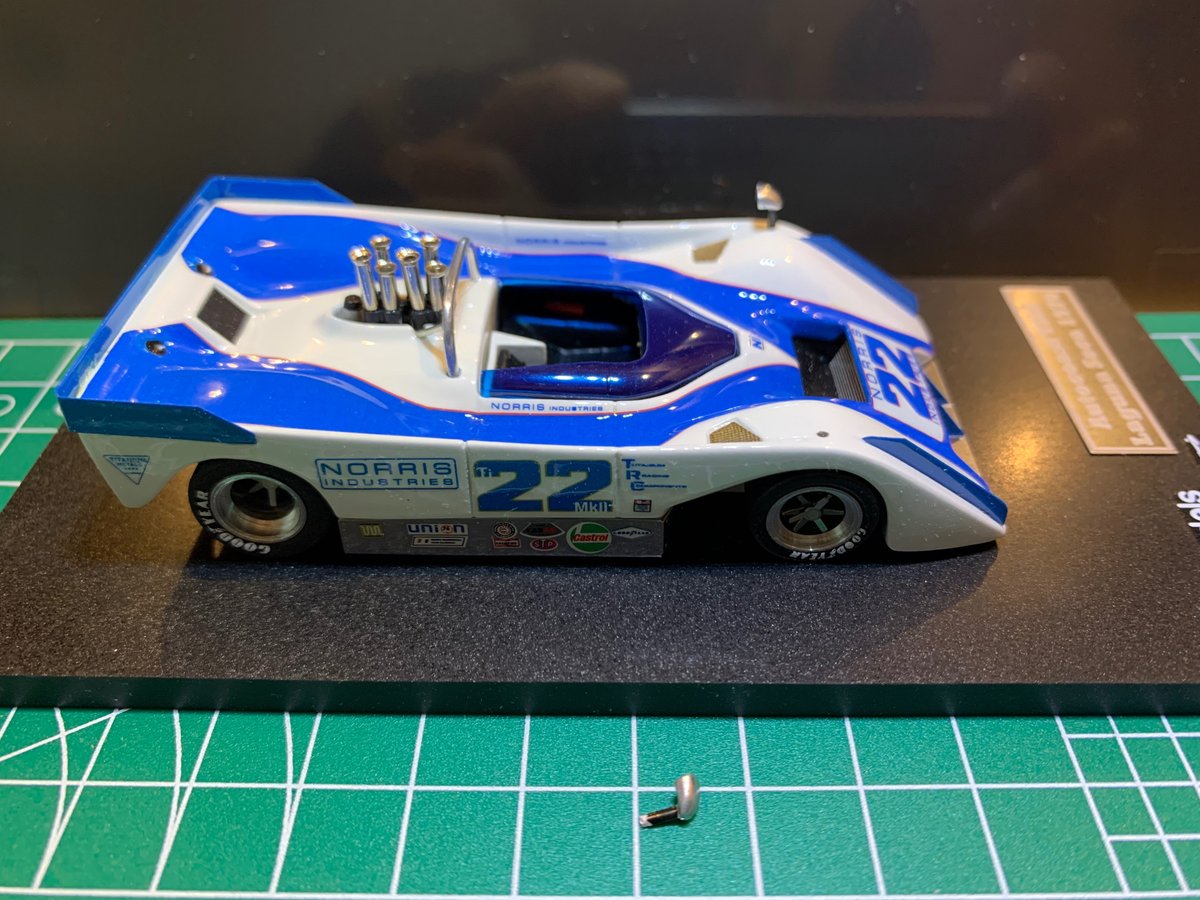

第9戦のLaguna Seca参戦モデル

NORRISの「モーニング・アフタ」と呼ばれる二日酔いの治療法の会社は1ラウンドあたり10,000ドルを約束、そのスポンサーを得て、第9戦のLaguna Secaから参戦し1位のDenis Hulmeと同周の2位を、第10戦のRiversideでもHulmeと8秒差の同周2位を得た。

しかし、70年途中でShadowとのジョイントが決定、翌71年から新生ShadowとしてP. Bryant設計のShadow Mk.IIが登場となり、Autocoastは終了となった。

P. Bryantは2009年に逝去した。

このAutocoast Ti-22は結構有名だが、大手のモデルメーカーからは発売されていない。あるのはMarsh Modelsのキットや完成品のみ。白くウイングのあるモデルは最初のMk-I、日本Can Amでポールポジションをとったモデル。2019.10.11に入手したもの、入手した時、右のバックミラーが取れていたが自分で修正、その位の破損は織り込み済み。

青い色が入ったMk-IIはクラッシュ後に作り直された車。2023.04.21にeBayのオークションがあり入札者は22人であったが、結構安価で落札できた。国際送料・関税等がかかっても輸入品としては大した金額ではなかったのは幸い。

23.05.02に入手、前回のMk-Iでも右バックミラーが取れていたが今回のMk-IIモデルを見て「またかよ!」と、で03の朝早くから修理、早速の記載となった。

モデルをみて両車の違いが何ヶ所かあった。スポンサーによる(?)色の違いとルールの改正によるウイングの有無は致し方ないが、フロント周りが一寸変わった。ラジエーター空気流入口の下方に小さなウイングが付き、ブレーキエアは流入口の両端から入れる様だ、フロントフェンダーに小さな垂直フェンスが取り付けられた、バックミラーの形状が変わった等あるが、ボディ形状はMk-Iと大差ない。このフロントと地面の間隔が小さくなったが、それがバックフリップ現象を誘発した可能性もある。

なお、表題の不断は「ふんだん」と読む(国語辞典)

(23.05.03:初稿)

(23.05.06:一部改変)

参考文献

Can-Am 1970 Part2 モデルファクトリーヒロ 2015、 東京都

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?