経営学者の現実認識をめぐる根本的な吟味(1)

#経営学 #伊丹敬之 #理論と現実 #御進講 #東芝 #社外取締役

※-1 前置き-問題意識と議論の方途

今日の話題は,学界でも実業界でも著名であった経営学者伊丹敬之の真価を,企業問題に関する「理論と実際」に生じていた「落差」にかいまみえた問題をめぐり,社会科学的に討究することである。

なお,今日の議論はとりあげる時期を主に,2015年5月から10月まであたりを念頭に置いた議論となる。当時,経営学者が企業経営の実践にかかわり,どのような体験をしていたのか,そして,そこからなにを新しく学んで自分の理論展開に活かせていたのか,観察してみたい。

要は,経営学者が理論で語ったはずの「事業の実践」のきびしさが,企業経営の舞台においても意識能動的に実体験されていたのか,さらには,自説の再吟味を要求する反証がそこに現象していなかったのか。

伊丹敬之の場合,自説・持論に関してとなれば,みずからが問題意識を抱いて再考すべき余地がに生じていた。けれども,いままで「その種の課題」が彼自身の立場において自覚されたらしい様子はうかがえなかった。

※-2「日本の経営者に最も足りないのは『現場に任せる勇気』である」『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー』2012年11月15日,http://www.dhbr.net/articles/-/1415

1)「現場に任せる勇気」

前記標題・論稿の投稿者は,東京理科大学大学院イノベーション研究科教授伊丹敬之であった。ここにいわれている文句のうち「現場に任せる勇気」という部分にとくに注目しておきたい。

この論稿をくわしく紹介するつもりはないので,冒頭に置かれた要旨にのみ聞いておく。こう説明されていた。

あれほど強かった日本企業がなぜ--。半導体,エレクトロニクス産業の現状をみて,そんな思いを抱く人は多いだろう。この疑問を解くカギが技術経営(MOT)である。

日本企業復活の出発点は,過去の失敗を正しく認識し,そこから学ぶ姿勢をもちつづけることだろう。

今回,その学びを先導してくれるのが,東京理科大学大学院イノベーション研究科研究科長の伊丹敬之教授である。伊丹教授の誌上講義を,3回シリーズでお届けする。

この短い文章は,日本企業に関した「過去の失敗」を教えてくれるのが伊丹敬之の解説であるということを力説し,とくに,技術経営(MOT,management of Technology)の必要性を唱えていた。

そのMOTとは,技術力を基礎にして研究開発の成果を効率よく商品・事業に結びつけ,経済的な価値を実践的につけることを示す,いわば,経営革新「志向」のために構想された「21世紀」的な新概念である。

MOTは,企業の成長や発展に役立だしめるとともに,個々の技術者・研究者・起業家の夢を実現するための構想方法論となる。

以上のようにMOTは,バラ色に脚色されて登壇した経営学・実践科学論であった。

現時点(2022年度)では,つぎの各大学院研究科でMOTの研究科,専攻課程などが設置されている。

⇒ MOTが学べる大学・大学院一覧(通信制・通学制) | スタディサプリ 社会人大学・大学院,https://shingakunet.com/syakaijin/manabu/CT0000003/

2)伊丹敬之・最近作の評判

伊丹敬之『エセ理詰め経営の嘘』日経プレミアシリーズ 73,2010年3月という本があった。本ブログ筆者は,伊丹敬之の諸作品には食傷気味であったせいか,この本にかぎっては,購買意欲が湧かず未読である。むろん,専門書に近い著作はほとんど読んでいるが……。

この伊丹『エセ理詰め経営の嘘』に対してすでに,アマゾンに寄稿されたブック・レビューが2点あった。これはこれなりに参考になる批評を与えていた。以下に紹介しておく。

補注)伊丹敬之の「人本主義」という不思議な経営概念の発想については,この記述では言及できない。他日を期してあらためて取りあげ議論の対象にしたい。

a)「5つ星のうち 3.0 意気込みは評価したいが」(投稿者 鳥頭紀子,2010年4月6日)

--オビには「世を惑わす俗説を一刀両断」とも書いてあり,格好いい。タイトルに惹かれて購入した。でも,あんまり切れ味は鋭くなかった。「ケインズのように積極的に時論を論じたい」として,時宜にかなった評論に挑む著者の姿勢は評価したい。学者だって攻める姿勢は大切だ。

しかし,どうも著者の論調は中途半端に思えて,胎に落ちない。たとえば,ソニーや日立の経営の迷走に関して,「私は以前から紙面で警笛を鳴らしていた」と主張するのだが,ではどうすればよかったのかという示唆はない。

日産にしても同じこと。あとづけなのだ。ダメだダメだと論評する一方で,別の頁では「日本企業はもっと思い切ったジャンプを」とのたまう。思い切ったジャンプって,具体的にどういうことだろう?

学者に問題解決を求めてはいけないといえばそれまでなのだが,時論を論じるのであれば,読者が期待するのは So What?(だからなに?)の部分であろう。

その意味で,時論を切り刻むには実践感覚がなさすぎるし,学者の見解と読んだとしても「へぇー」とこちらが唸るような深みや厚みに欠ける。全体的にそれほど悪くはないんだけど,期待が大きかっただけに残念。中途半端。(引用終わり)

伊丹敬之の理論・概念・主張が,社会科学者らしい立場からの「理論らしい基礎的な枠組」を提示できていたか,あるいはまた「根本での深淵な思索」を確実に進捗させていたかなどと問われても,残念ながら「無」といってのけておいたほうが,率直にいって無難な評価となりうる。

伊丹の著作のうち初期の何作かは,経営学界のなかでその存在価値を認めてもらえる。だが,以下に挙げる3著作以外は,あまりいただけない。

『経営戦略の論理』日本経済新聞社,1980年。

『マネジメント・コントロールの理論』岩波書店,1986年。

『人本主義企業-変わる経営変わらぬ原理-』筑摩書房,1987年。

すなわち「理論的な論著」としてみなしたい・読みたいと期待するかぎり,駄作(凡作?)に分類するほかない「本」が,この時期からあとになると盛んに量産されてきた。

要は「書き散らしかした」かのような作品(?)が陳列されていく風景が流れていった。

b)「5つ星のうち 1.0 エセ理詰め経営学」(投稿者 山野みすず,2012年9月25日)

最初に申し上げますと,私は伊丹先生の著作が好きで,amazon のレビューでも高評価で書かせていただいたことが何度かあります。しかしながら,この著書は「ひどい」と思います。

まず,「あろう」「だろうか」「のようだ」といった,全体的によく調べないで書いた感想文になっています。学者ならば,たとえ新書でも,統計をみたり,過去の研究の引用をしたりして,いい加減な印象を述べないのではないかと思います。

つぎに,文章が詩的というかイメージが先行していて,ぼんやりとは分かるが,はっきりと分からない文が多いです。

「戦後生まれの企業はオーバーエクステンションしていた」と書いて,「オーバーエクステンションとは,少し企業が自分で無理な戦略をとっている状態」とか定義されていますが,

「自分で無理な戦略をとっていた」という根拠がありません。

また,「アメリカとの付き合いは隙があったから比較的楽だったが,中国には隙がない」と書かれていたりしますが,「隙」がないを指しているのか意味不明です。

最後に,一刀両断していることが,この本のウリとのことですが,一刀両断するにも上記のような根拠や定義が希薄なので,単に著者の印象論で終わっています。

たいした理由も示せない割には,ちょっときついことを書いているな,ぐらいの切れ味なのです。ということで,文を締めくくるにあたり,もっともいってはいけないことを書かせていただきます。

それは,この本が,もっともらしく経営について書いた「エセ理詰め経営の嘘」の見本だということです。ちょっと残念でした。(引用終わり)

さきに紹介した批評のほうは「中途半端」ということばで締めくくられていたが,こちらでは「もっともらしく経営について書いた『エセ理詰め経営の嘘』の見本だ」と,伊丹敬之の著作題名そのものを使って,ばっさりと斬り返されている。

つまり,この本は伊丹自身が「経営の嘘」を「エセ理詰め」に書いていると酷評されていた。

以上,もう身も蓋もない書評になっていた。

※-3 VWと東芝

1)VWの問題

ところで,最近になって--冒頭で断わってあったように本日のこの記述は2015年時点の話題をとりあげている--,産業界,それも国際的な経営次元において問題を起こした大企業として,VWが注目されている。この問題を報道した記事のさわりだけ引用しておく。

★ 罰金2兆円超,ブランド価値も失墜…VWが支払う高い代償 ★

=『産経新聞』2015年10月3日14時26分配信=

米環境保護局(EPA)は9月18日,独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)が排ガス規制逃れのために一部ディーゼルエンジン車に違法ソフトウエアを搭載していたと告発した。EPAはVWが意図的に規制当局を欺こうとしていたとみており,2兆円以上の罰金を科される可能性も〔ある〕。

VWの最高経営責任者(CEO),マルティン・ウィンターコルン氏(68歳)は,経営責任を問われて辞任に追いこまれた。今回のEPAの告発は,米国の非営利団体(NPO)がVWの環境性能の高さを証明しようとして始めた調査がきっかけであった。売り物にしてきた「クリーン」なブランドイメージを裏切ったVWは,高い代償を支払うかたちになりそうである。

このVWのニュースが報道されると,世界中に大きな反響を呼び,いまでは販売台数でトヨタを追い抜く勢いをつけていた同社であったが,今後しばらくはその勢いを失速させるほかない情勢になっていた。

2)東芝の問題

「〈中外時評〉東芝問題から何を学ぶ-『仏』も作れなかった企業統治」『日本経済新聞』2015年9月27日朝刊,論説副委員長水野裕司稿を,全文引用する(なお一部,時間:その後の経過に合わせて表現を補正した)。

a)「予算必達(!)って強くいっちゃいけないんですか」。企業法務や危機管理で助言する中島 茂弁護士は,ある経営者から真面目な顔で聞かれた。東芝の歴代3社長が社内に圧力をかけて利益目標の達成を迫った問題を受けてである。

もちろん「経営者が予算必達をきびしくいうのも利益を重視するのも当たりまえのこと」と中島氏。利益の水増しが東芝の決定的な問題なわけだが,議論の混乱もみられると中島氏は心配する。

なぜ,歴代トップは目標必達へ過度なプレッシャーをかけたのか。収益力を高くみせなければならない事情でもあったのだろうか。市場関係者などには疑問もくすぶる。

東芝をめぐっては上司の意向に逆らわない,逆らえない企業風土が問題とも指摘される。権力に従順な日本の企業文化が東芝問題の根にあると海外メディアは発信した。

このように利益の減額訂正が総額2248億円にのぼった東芝の会計不祥事には,いろいろな見方がある。ただ,はっきりしている点がある。

コーポレートガバナンス(企業統治)の仕組の設計に不備が多々あったことである。東芝が新経営体制を発足させた〔2015年〕9月30日の臨時株主総会を前に,この問題をあらためて考えてみた。

コーポレートガバナンスとは「最高の権力をもつ経営トップに対し,下から効かせるもの」と会社法に詳しい上村達男・早大教授はいう。トップを牽制するシステムを備え,監督機能を強めることで,株式会社は投資家や資本市場の信頼をえられる。

b) 第三者委員会の調査報告によると東芝では,経営トップが社内カンパニーから工事損失引当金の計上の承認を求められたさい,これを拒否したり先延ばしの方針を示したりしていた。

カンパニーのトップもみずから「不適切」な会計処理を指示していた例があった。それらをきびしくチェックするのが内部統制システムだが東芝ではどうだったか。第三者委報告をよくみてみよう。

まず,本社やカンパニー,関係会社などへの監査を担う経営監査部。実際の主な仕事は各カンパニーの経営などへの「コンサルタント業務がほとんど」で,会計処理の適否をみる業務は手薄だったとしている。

つぎに,各カンパニーの経理部や本社財務部。経理部は会計処理が適切かどうかを点検する役割があった。しかし,引当金の計上が必要な事実をしりながら,なんらの行動もとらない場合がみられた。

財務部には,「カンパニーの経理部が実態と異なった辻つま合わせの資料を作成して会計監査人に説明することを認識しつつ,それを制止することなく容認」した例があったという。内部監査部門をカンパニーから独立させて設けてもいなかった。

ここまでだけでも不正を防いで取締役会の監督機能を支える内部統制システムはかなり貧弱だったことが分かる。さらに,取締役会の監督機能も十分に働いていなかった。

受注後に数百億円の損失発生が明らかになっても,取締役会への報告はなかった。報告事項のルールが不明確だったと第三者委はみている。

c) 監査委員会も,パソコン部品取引での利益かさ上げで委員の1人が懸念を指摘したにもかかわらず,委員会として審議するなどの対応はとらなかった。財務・経理に関する監査を担当する常勤監査委員が社内出身者だったことを第三者委は問題点に挙げる。

東芝は2003年に社外取締役が経営を監視する委員会等設置会社に移行し,企業統治改革の先進企業とされてきた。今回の問題でそのガバナンス体制は,「仏作って魂入れず」だったといわれる。だが,実態は内部統制や監督機能を働かせる仕組があちこちで脆弱だった。

建物でいえば柱の1本1本がしっかり建っていないのに,委員会設置会社の看板をかかげていたようなものであった。企業統治の器づくりが不十分だったことを考えると,「仏」を作れてもいなかった,といえないだろうか。

東芝問題では担当した新日本監査法人の会計監査が適正だったかという指摘がある。金融庁が監査法人の監督を強化する動きも出ている。ただ資本市場が投資家の信頼をうるには,なにより企業自身がしっかりガバナンスを効かせ,信認されることが先決である。

これまでに東芝が発表したガバナンス改革の内容は第三者委報告を受けてのものだけあって,取締役会,監査委員会の構成見直しや内部監査の独立性確保のための組織改革など,基本的な点を網羅したメニューになっている。ほかの企業にとっても「仏」を作る手引になるだろう。

--さて,伊丹敬之が2000年に公刊した『日本型コーポレートガバナンス-従業員主権企業の論理と改革-』(日本経済新聞社)は,こう論評されていた。

伊丹敬之日本型コーポレートガバナンス表紙1990年代に本流となったグローバリゼーションのもとで人本主義経営が可能かどうか,私は懸念を感じる。トヨタのように卓越した経営力をもつ,ごく少数の企業を除けば,人本主義で国際競争に勝ち抜くことは難しい。望ましい方向は市場原理にのっとった企業価値最大化の経営だと思う。

それは必ずしも株主重視のみではなく,ステークホルダー(利害関係者)全体を潤すからだ。市場に支持されない人本主義では企業は従業員重視主義の維持も不可能となるのではないか。

今回東芝が発生させた「経済事件」は,この「株主重視のみではなく,ステークホルダー(利害関係者)全体を潤す」ことにならない,いわば「会社じたい」の立場・利害を突出・先行させた,それも不正経理を最高経営者が強いるといった「不適性の企業運営」なされた事実が表面化していた。

3)『日本経済新聞』社説-2015年10月1日-

この社説の題目は「東芝は株主の信任に応えよ」であった。つぎのように,当時における東芝の経営ぶりを批判していた。

--会計操作問題に揺れる東芝が9月30日に臨時株主総会を開いた。11人の取締役が選任され,再生に向けた東芝の新しい体制が正式に発足した。不祥事で損なわれた信頼をとり戻すのは容易なことではない。家電など主力事業の立て直しも急務である。東芝の新経営陣は再生の道筋を早くつけ,株主の信任に応えなければならない。

総会で室町正志社長は「株主の皆様の信頼を裏切り,市場を混乱に陥れたことを深くおわびします」と述べた。これに対して株主からは,不祥事や株価低迷への怒りが表明された。〈会計操作で隠されてきた東芝の収益力の低さ〉を指摘するとともに,〈事業改革の必要性〉を訴える声も聞かれた。

同社のきびしい現状は,総会に先立つ9月14日に発表された2015年4~6月期決算に表われている。洗濯機やテレビなどの家電事業は赤字幅が約4倍に拡大し,収益源だった半導体は3割近く利益が減った。全体としても122億円の最終赤字となるなど稼ぐ力の衰えは誰の目にも明らかである。

東芝の喫緊の課題は競争力をとりもどすことだ。しがらみのない社外取締役の知見を生かし,持続的に利益を上げられる事業とそうでない事業のみきわめを早急につけなければならない。そのうえで,伸ばす事業に資金と人材を集中的に投じることが必要となる。

日立製作所の事例はよいお手本になりうる。2009年3月期の赤字決算を機に事業の絞りこみなどを進めた日立は,業績を急回復させて株主の評価を高めた。競争力の低下という実態を隠さず,直視するところから日立の復活は始まった。東芝に求められるものも,そうした姿勢である。

室町社長は総会で,社内通報制度の整備や監査部門の増員など再発防止策も説明した。日本の企業や株式市場全体への不信につながりかねない会計不祥事が,くりかえされるようなことがあってはならない。東芝の再生を託された取締役の責務は重い。(引用終わり)

--企業の重役とは「株式会社の取締役・監査役など役員の総称」である。この理解を踏まえてとなるが,つぎの ※-4 に引用する関連の記事を参照してみたい。

※-4「東芝 室町社長の取締役選任 4人に1人『反対』,臨時株主総会 社外・前田氏ら支持9割」『日本経済新聞』2015年10月3日朝刊11面「企業総合」

1)記事本文

東芝は〔2015年〕10月2日,9月30日に開いた臨時株主総会での賛否結果を発表した。取締役選任では室町正志社長の賛成票比率が76%強にとどまり,株主のほぼ4人に1人が反対した計算だ。不適切会計に対する株主の厳しい見方を背景に6月の定時総会(賛成率約94%)に比べて反対票が膨らんだ。

補注)この記事を掲載していた『日本経済新聞』2015年10月3日朝刊は,関連する別の記事のなかで,その「臨時株主総会での再任取締役に対する賛否結果」を示していた。

指名・監査委員会員を務めていた伊丹敬之は「賛成67.23%,反対32.16%」と,それも社外取締役のなかでは「一番高い反対率」になっていた。ほかの社外取締役は3名ともに実業人であった。

半面,資生堂相談役の前田新造氏ら新任の社外取締役6人はいずれも98%前後と高い支持をえており,社外取締役主導のガバナンス改革への期待を反映した格好である。

再任は室町氏のほか,代表執行役専務の牛尾文昭氏,社外取締役で指名・監査委員会委員の伊丹敬之氏。賛成率は牛尾氏が74%強,伊丹氏が67%台にとどまった。(以上,記事の引用)

この記事には,関連の数値を記入した「表」(前掲)が添えられていた。なかでも,伊丹敬之に対しては3票に1票が不信任の投票をしており,つづく記事にも書かれているように「室町正志・牛尾文昭(この2名は社内取締役)・伊丹敬之」の役員3名に対する不信任票比率の高さは見逃せない数値を結果していた。

とくに伊丹敬之は,経営学者の立場から東芝の社外重役(取締役)の1人にくわわっていた。もしかすると「居ても・居なくとも」同じ具合に,その立場・役目に就いていたと邪推されるかもしれない。

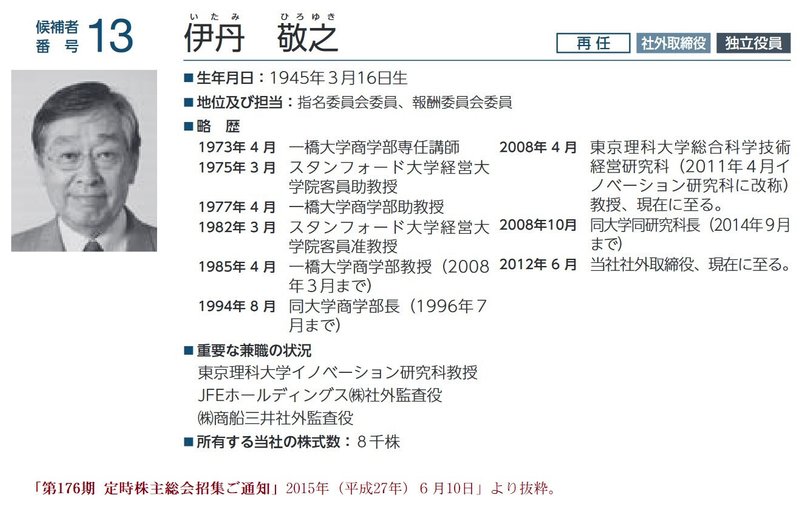

つぎのこの資料は,「第176期 定時株主総会招集ご通知」2015年(平成27年)6月10日」に配布された資料から拾った伊丹敬之の紹介である。

肝心の「取締役という重い役」を,「社外の立場」であっても存分に果たせなかったとすれば,これまで数多くの論著をもって理論的な発言をおこなってきたはずの「彼の立場」〔=経営理論とその思想?〕は,あらためて根本から問いなおされるべき契機を抱えたことになる。

筆者は,伊丹敬之の「経営学・理論」をなんどか本格的に,つまり学術的に追究してみたことがある。以後も,この「本稿(1)」から始めてさらに数回に分けて吟味・検討する予定である。

とまれ,非常に早い歩調・歩幅で多産・大量的に,日本の産業社会に対して発言してきた彼の「経営学の理論とその実践」であったものが,このたびの東芝経営の案件をもって明確に,そのチグハグさ:ぎこちなさを露呈せざるをえなかった。

とても饒舌でありつづけてきた経営学者の,それも理論的武装を装ったかたちの発言のなかに散見された『一定の危うさ』は,ほかの学者たちも薄々は気づいていた。

それゆえ,当時,東芝の臨時株主総会の舞台において発生した伊丹敬之をめぐる一件は,それほど驚くような事態ではなかった。それよりももっと「驚いていいことがら」は,この種の経営学者が「企業経営の理論と実践」に対する発言者として,あたかも「本物の権威筋」であったかのように処遇されてきた事情にみいだせる。

前段に引照した記事でもその語感がはっきり出ていたが,伊丹敬之に対する報道にみられる記事の論調は,あくまでも穏やかである。

というのも,日本経済新聞社と伊丹敬之は以前より親密な関係を維持している。この程度の指摘では,伊丹が自分なりの判断を下して,東芝の重役(社外取締役)を辞任する意向は,まだなかったようにみうけた。

ここで,『日本経済新聞』記事そのものに戻って記述する。

--会計問題に詳しい青山学院大学の八田進二教授は,「伊丹氏は以前も社外取締役を務めており,経営を監視できなかった責任は重いとみる株主が多かったのでは」と指摘した。

補注)八田進二は別所では,こうも指摘している。「東芝の社外取締役は “お飾り” だった」。「東芝の内部統制は『(逆の意味で)優等生』だった」。

室町氏ら3人の再任取締役については米議決権行使助言大手が事前に反対を推奨していた。半面,前田氏,三菱ケミカルホールディングス会長の小林喜光氏,アサヒグループホールディングス相談役の池田弘一氏はいずれも98%台だったという。

今総会では個人株主による14の株主提案があったが,いずれも反対多数で否決。弁護士など社外出身者6人からなる取締役選任議案の賛成比率は全員が14%台だった。

室町社長は〔2015年〕10月1日,「株主からのきびしい評価を真摯に受けとめ,再建に向け最大限の努力をする」とコメントしている。(引用終わり)

--また,『ダイヤモンド ONLINE』2015年4月6日は,伊丹敬之の「一流の経営者はデータの向こうに現場が見える(上)」http://diamond.jp/articles/-/69031 という寄稿を掲載していた。ここでも「現場」という用語が鍵になった議論がなされていた。

この論稿もくわしく紹介するつもりはないので,冒頭にあった要旨(編集側の説明)のみ聞いておく。

日本の経営学の発展に大きな貢献を果たしてきた伊丹敬之氏は,いま経営者の多くが「会計データ依存症」に陥っており,「現場想像力」の習得が必要であると訴える。

この現場想像力とは,いかなる能力か。

すなわち,会計データを一瞥して,いま現場ではなにが起こっているのか,現場の人たちはどんな問題を抱えているのかなど,現場の実態を想像できる経営リテラシーのことである。

伊丹氏によれば,稲盛和夫氏に代表される名経営者と呼ばれるビジネス・リーダーたちは,財務リテラシーのみならず,この現場想像力にも長けているという。ただし,その習得は一筋縄ではいかない。

会計データと現場の現実の突き合わせをなんども,いや何年も続けて,初めて会計データの裏側に隠された現場の実態がみえてくる,というのであった。

2)伊丹敬之と坂本藤良

伊丹敬之が社外重役として関係・参与してきた東芝のその「現場」を,伊丹自身,いったいどのように観察していたのか。

なかんずく「会計データを一瞥して,いま現場ではなにが起こっているのか,現場の人たちはどんな問題を抱えているのかなど」を,「社外取締役で指名・監査委員会委員の伊丹敬之」は,いかほどまで実行しえていたのか?

ということで,伊丹敬之に対してこのように振り向けられた「問いかけ」は,当時においてもはや「語るに落ちた」話題でしかなくなっていた。しかも,先述の指摘(批判)にもあったところだが,伊丹も「東芝の社外取締役」として「は “お飾り” だった」。

かといって,それで済まされるような「経営責任の基本問題」でなかった点は,経営学の標準的な教科書にも書かれている。

伊丹敬之はいまも現役の経営学者である。しかも企業統治論の著作をもつ学究の立場にあった。この人が,経営学者の立場から百も承知のことがらを,他者から指南される筋合いなどないはずであった。

大昔の話になる。1958年に坂本藤良が『経営学入門-現代企業はどんな技能を必要とするか-』(光文社)を発行していた。筆者の手元にある本書の奥付には,同年4月1日に初版を出したあと,15日には早くも5刷を刷っていた。

この坂本藤良『経営学入門』(昭和33年)は,当時における〈経営学ブーム〉を巻き起こす撃鉄役を果たした。この史実は,日本の企業経営史ならびに経営学史をしる者にとっては有名な話題である。

坂本藤良(1926-1986年)は1957年,慶應義塾大学が創立100年の機に6番目の学部として創設した商学部の専任講師に就いたばかりであった。

前段の『経営学入門』1958年はベストセラーとなった。だが,坂本藤良はのちに家業の製薬会社の再建のためにみずから経営者に転じたが,その体験を『倒産学』(ゆまにて出版,1974年)に書いた。

坂本藤良はまた,1965年4月に発売の『経営学教科書-学生から企業人への人間革新-』(光文社・カッパブックス)という,大ベストセラーを執筆していた。この本は,同年4月15日に発売されると,同月25日には14版を重ね,また1969年5月1日には95版まで達していた。

経営学ブームを巻き起こしていた坂本藤良は,日本の経営学者としてはそれまでの伝統的な格式であった「訓詁解釈学」の立場を超克する努力を傾注してきた。

『経営学入門』1958年の〈まえがき〉は,こういっていた。

「未来への期待と不安のただなかにいる新入社員,近づく就職試験に悩む人びと,大会社のサラリーマン,管理担当者,中小企業を経営する人びと,そして生産性向上運動と対決する労組のサークルの人びとに本書をささげたい。経営学の知識があなたがたの現在の生活に役立ち,その未来をより希望に満ちたものに変えてゆくのに役だつならば,これ以上の喜びはない」(3頁)。

たしかに当時にあっては,そのような勤労者群=労働者・サラリーマン階層(社会集団)にとって,必要かつ適当と思われた「教養書としての〈経営学書〉」が,まだ与えられていなかった。

敗戦後史のなかで坂本藤良は,専門書的でありながらも文章が平易で読みやすい,いわば「経営理論」の体系的な解説書を提供したといってよい。ほかの経営学者たちがよくなしえなかった「学者の仕事」を,彼はおこなったともいえる。

だから『経営学入門』は末尾において,こうも断わっていた。

「本書を,たんに経営技術のやり方を身につけるだけでなく,さらに,その基礎理論や本質をまなぶためにの出発点として役立てていただけるならば,著者としてこれ以上の幸せはない」。

3)坂本藤良の評価

坂本藤良の業績一覧はここでは紹介しないが,坂本の経営理論・経営技術論に関する総合的な研究・体系書として,『現代経営学』(中央経済社,昭和34年)が刊行されていた。

『現代経営学』1959年は『経営学入門』1958年を学術書の展開内容として充実させ,本格的に体系化し,詳論した著作である。『経営学入門』を発行した翌年に,専門書として公表されていた。

坂本藤良は,理論・技術論の統合としての経営学だけでなく,さらにほかにも日本企業経営史に関する数多くの著作も制作・公刊しており,彼の学術的な力量が卓越した水準を保持していた事実を教えている。

ところで,伊丹敬之を論じているこの記述なのに,どうして坂本藤良という別の経営学者をとりあげ,以上のように紹介するのか?

そのわけは,つぎの文章から読みとってもらえるはずである。『日本経済新聞』1997年11月30日朝刊「春秋」が書いていた文章である。

高度成長が始まったころに,ベストセラーの『経営学入門』を出版して経営学ブームに火をつけた経営学者の坂本藤良さんに『倒産学』(1974年)という著書がある。みずから経営した2つの会社を倒産させた体験記である。

当初,書名に「倒産」とつけるのには抵抗があったという。友人から「世間が忘れるまでソッとしたほうがいい」という忠告もあった。しかしあえて出版に踏み切ったのは「学者の責任」と判断したからだ。

信じて金を貸してくれた人たちを結果的に裏切った話も隠さずに書いている。のちに再起できたのは,この誠実さのおかげだろう。責任回避の姿勢が透けてみえる経営者たちには,「つらいことだが,逃げてはいけない」という坂本さんの言葉が分かるだろうか。

坂本藤良の人物紹介は,以下のものを借りておく。

坂本藤良はこうも評されていた。

「ミエが外聞を捨てて,裸にならなければならない」と考えた。周囲の反対を押し切り,家業の製薬会社を立て直そうとするが,失敗する。世間のヒンシュク(経営学は机上論)など少しも気にせず。逆手にとり倒産学,再建学などを出す。学者である一方,実践者でもあった。

また,2010年8月25日『日本経済新聞』夕刊には,『経営学入門-現代企業はどんな技能を必要とするか-』に関する解説記事が出ていたが,この見出しには「ビジネス書が映す現代の欲望,高度成長 指南書の先駆け」だと強調されていた。

4)伊丹敬之の評価

さて,VWの問題(繰りかえすが,ここでは,2015年5月ころの話題であった)は,その後しばらく世界中を大騒ぎさせた。日本のスズキがVWとの資本・業務提携を,このVWの事件が発覚する直前の時期(2015年7月ころに決定)に解消させえたのは,結果的にも懸命な判断だったといえる。

ドイツ企業VWの話題はさておき,当時においては東芝の問題がまだ日本の産業界を困惑させている最中にあった。

当時,東京理科大学大学院の教員であった伊丹敬之(一橋大学元教員,現在は国際大学学長)は,坂本藤良という経営学者の存在(こちらは東京大学経済学部特別研究生出身だった)を,もちろんよくしっているはずである。

小山明宏(学習院大学経済学部)の論稿「『人本主義』の終焉」『学習院大学経済論集』(第37巻第3・4号,2001年1月)は,伊丹説に対して,以下のごときに根本からの批判をくわえていた。

大いに貢献してくれるはずだった「人本主義」は,もはや従来のままでは使いものにならない。人本主義は敗れた。このコトバを使いつづけるのであれば,定義のしなおしが必要である。

そうなると,もはや「人本主義」ではなくなる。それでも「デジタル人本主義」なる用語をつかいたいのであれば,それは「新・人本主義」とでも命名することになるのではないか。

伊丹敬之はのちに,新・人本主義=「デジタル人本主義で日本が再浮上できる可能性は高い」と主張してもいたが,小山はこのように,伊丹説「人本主義」に退場を申しわたしたに等しい論評をくわえた。

前段の議論(批判)は,伊丹敬之の理論から「実践をみたとき」における「その理論の真価」を問うていた。それに対して,東芝における伊丹の「重役の地位」をめぐる問題は,実践からみた「伊丹の理論」そのものを問うていた。

それにしても,伊丹敬之はいまの自分をかこむ状況のなかであらためて考えるとしたら--学長職にあるが現役の学究でもあるはずだから--,換言すると,坂本藤良の履歴=生きざまなども多少は思い出し,そばに寄せて比較考量するこができたとしたら,はたして,自分自身をどのように評価しなおせるか(?)などと,他者であっても想像してみたくなった。

その疑問は,ぜひとも伊丹敬之に対してじかに訊いてみたいところであった。

他者からの批判,学問的な問いかけに対しては,まともに応えないような「経営理論に関するような主張・提唱」に,いかほどの〈真価〉をみいだせばよかったのか。この種の疑念は,社会科学としての一部門である経営学の研究にたずさわる人びとであれば,みなが一様に抱くものであった。

以上の論及は,2015年5月以降,東芝「事件」が発生し,世間に対して大きな話題となっていた時期,「経営学者:伊丹敬之」がこの「東芝問題」を他人事ではなく,自身の体験として記録した事実をめぐって,想起せざるをえない《率直な疑念》であった。

5) ところでここからは,アマゾンの本・販売関係の「書評:ブックレビュー」に絡めての話となる。

アマゾンのその “ある寸評” は,伊丹敬之の『東芝を見る眼はどうだったのか』についてこう書いていた。「★はひとつ」であった。これは, “投稿者 Amazon Customer 投稿日 2017/3/28” の文章である。

「東芝の社外取締役であった経営学者によるビジネス本。経歴からは東芝の名前は消えている。学者として,ビジネスマンとして生き残るためには,これぐらい厚顔無恥である必要があるということだろう」。

ただし,伊丹敬之がその社外取締役を辞めていた時点になれば,この指摘が必らずしも適切に合致する指摘が生じうるものの,それでも彼自身の経歴じたいから,東芝関連の記録が消滅することはない。

6) 蛇足。以上の記述を終えるにあたり,伊丹敬之の経営学「論」について,こういう印象をもった。

「直感で迷想,論理で脱線,哲学で墜落」。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?