日本の学界の体質:反学問的な感性-経営学界の場合として-

※-1 日本の学界の体質:反学問的な感性-経営学界の場合として-

本記述は2015年1月23日に公表されていた一文であるが,いままで未公開の状態にあった。その後10年近くの時間が経過したが,この記述がとりあげ議論している問題点は,悪化という意味で進展していても,けっして改善の方途には向かっていないという困難をもって,再確認しなければならないという悲観に通じてもいる。

その間,2022年7月であったが,白桃書房からデニス・トゥーリッシュ, 佐藤郁哉訳『経営学の危機: 詐術・欺瞞・無意味な研究』といった,かなり刺激的な書名を付した本が公刊されていた。本書は,つぎのように紹介されている。

本書は経営学,広くは社会科学系の学問領域全般が直面する危機の諸相が,研究の質とインテグリティ(倫理的な一貫性や誠実性),大学における研究・教育体制,学問と実社会との関係など,多岐にわたる問題との関連で余すところなく描き出した「告発」の書である。

しかし,本書は単なる「批判のための批判」の書などではなく,著者のトゥーリッシュ教授は,経営学の再生の可能性をみすえたうえで,さまざまな改善策を提案している。

その主な分析と考察の対象となっているのは,欧米各国や豪州などにおける経営研究にみられる問題点とビジネススクールをはじめとする高等教育機関が組織として抱えてきた問題である。

すなわち,世界ランキングの上昇に執着する大学組織・トップジャーナルへの論文掲載じたいを目的として編集委員や査読者の意向を過剰に忖度した無内容な論文の量産・研究者の置かれているブラックな労働環境などがあり,それらの問題が詳らかにされる。

それ〔らの現象〕は日本を含む他国でもみいだされており,また経営学に限られたものでもない。さらに実学としての経営学の側面〔立場〕から考えると,組織経営にかかわる人びとも無関心ではいられない内容が含まれている。

内実が不明な国際標準(グローバルスタンダード)に惑わされて,ひたすら瑣末な「リサーチギャップ」を埋めることをめざす独創性や新奇性に乏しい論文が日本でも量産されているとしたら,それは,個々の研究者の問題であると同時に,関係する諸機関,それ以上の問題でもあるだろう。

補注)ここでの指摘,「独創性や新奇性に乏しい論文が日本でも量産されている」という学的な現象は,仮定で指摘されるべき性質ではなくなっていた。とくに21世紀に入ってからは,そうした現象は「主流の動向」になってもいた。

〔記事に戻る→〕 本書は,著者自身が当事者としてかかわってきた内部告発としての側面ももち,組織エスノグラフィー〔ethnography〕手法を駆使した労作である。われわれ日本の関係者もそれらの問題から目をそらさず,真摯に向きあわなければならない時に来ていることを教えてくれる。

註記)エスノグラフィーとは,ギリシア語のethnos(民族),graphein(記述)から来た英語である。民族学,文化人類学などで使われている中心的な研究手法であり,フィールドワークによって行動観察をし,その記録を残すことを,基本的な立場とする。

【目 次】

序 章 はじめに-経営学における危機

第1章 最初から欠陥だらけ─経営学の不幸な生い立ち

第2章 学術研究を堕落させ学問の自由を脅かしつつある監査の暴虐

第3章 レヴィー・ブレイクス─壊滅寸前の研究生活

第4章 学術研究におけるインテグリティの崩壊

第5章 失われし楽園の幻想─経営学における論文撤回の事例から

第6章 営研究におけるナンセンスの勝利

第7章 欠陥だらけの理論,怪しげな統計,まことしやかなオーセン ティックなリーダーシップ論

第8章 「エビデンスベーストの経営」の約束と問題とパラドックスと

第9章 有意義な経営研究の復権を目指して

第10章 経営研究に確固たる目的意識と情熱を取り戻すために

訳者解説

本ブログ筆者が分かる範囲内でも,このトゥーリッシュが問題にした経営学の学問的性格をめぐって発生していた怪奇(?)性は,日本の経営学者のなかにも同じに発生してきた。この問題性は,この記述全体を通してさらに言及し,説明していくところとなる。

本記述の要点はとりあえず,つぎのようにまとめておきたい。

◆-1 学問・研究の発展を抑圧・制御したい非科学的・非学究的な日本的なる特性

◆-2 あいかわらずの,日本における研究者組織の体制・体質の特性に観てとれる問題

※-2 『思想地図』2008年4月創刊

2010年5月6日,この日の朝刊は休刊であったために夕刊のみが配達された。日本経済新聞が今月から正式に,有料ウェブ版による新聞記事の配信を開始した 註記)。いまでは他紙も,インターネット版をパソコンの画面でいつでも閲覧できる。便利な世の中になった。

註記)その『日本経済新聞』ウェブ版は「新聞現物」を見開きでみるようにも画面が提供されている。2024年に時点では当たりまえになっている新聞紙の現状である,今〔2024〕年ともなれば新聞の電子版はすでに,四半世紀の歴史を形成してきたことになる。

現在はそうした時勢になっているけれども,ここでは,そのいまから四半世紀前の話題となる。それは『朝日新聞』2010年5月6日夕刊の「深層 新相」欄が伝えていたものであった。それは「融通が利かない,筋を通すことをしらない,まことに困った,不便な〈ある小世界〉」の実在を,紹介する「当時の記事」であった。

--つぎに,その内容を引照してみる。

菅原 琢東大准教授が『思想地図』第5号(2010年3月)に掲載した論稿「『米国化』する政治学に異議唱える」は,告発調ではなく冷静な筆致で,「自らかかわる組織内部の病巣を実名で公に指摘することほど,勇気のいることはない」と訴えている。

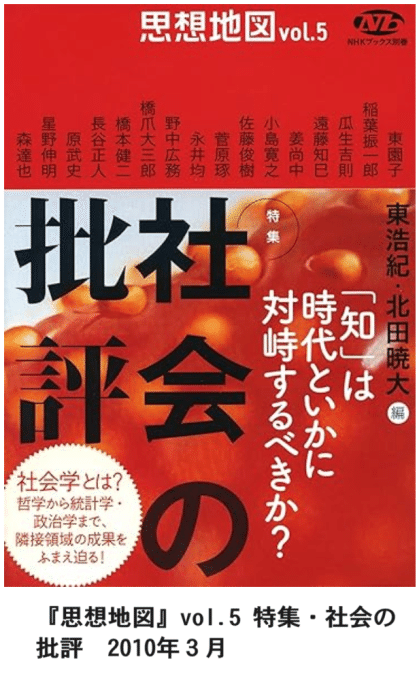

この『思想地図』(しそうちず)は日本で刊行された思想誌

第1期(2008年から2010年まで)はNHK出版から刊行

第2期『思想地図 β 』(2010年から)は株式会社ゲンロンから刊行

前段の論稿を参照するまえに,2008年4月にNHKブックス別巻として第1号を発刊したその雑誌『思想地図』じたい(前掲,画像資料)を紹介しておく。

本誌は,東 浩紀([アズマ・ヒロキ]1971年生:批評家,東京工業大学世界文明センター特任教授)と北田暁大([キタダ・アキヒロ]1971年生:東京大学大学院情報学環准教授,専攻は社会学/ メディア史)が編集に当たり,現在(当時での時制),第5号(2010年3月)まで公表されていた(→その後につづく巻・号もあるが,簡単な指示は前段にくわえている)。

さて,その『思想地図』第5号は「特集・社会の批評」を編んでいた。その問題意識はこうなっていた。

今,社会に対する批評はいかにして可能か。

1990年代以降,社会批評の主役となった社会学。

そのあり方を徹底的に吟味し,社会学的思考と社会批評がどこで重なり,どこで異なるのかを探っていく。

社会に内在しながら社会を捉えなければならないという,社会学に不可避の困難を見据えながら,哲学から統計学,政治学にいたる隣接領域の成果もふまえ,社会と向き合う「知」の可能性と限界を示す。

思想地図第1期,ここに完結。

そして『思想地図』第5号の内容になると,つぎのようであった。

共同討議 闘いとしての政治 / 信念としての政治

特集 社会の批評(社会の批評 Introduction;ブックガイド社会の批評)

1 社会への問い

思想の言葉と社会学の知 「社会学」という不自由

馬鹿げたことは理にかなっている-社会問題を超える / の根底

にある哲学的な問い-

東京の政治学 / 社会学-格差・都市・団地コミューン-

2 社会の批評

サブカルチャー / 社会学の非対称性と批評のゆくえ-世界を開 く魔法・社会学編-

キャラクターをめぐる「批評」「社会学」「社会科学」-小田切

博『キャラクターとは何か』によせて-

妄想の共同体-「やおい」コミュニティにおける恋愛コードの

機能-

俺たちの空―本宮ひろ志と “マンガ” の領界-

文学 / 批評と社会学-境界の変遷を追う-

3 社会の数理

推論の限界―経済危機を相互推論モデルで読み解く-

統計学で社会を捉える-数理構造と可能性-

「アメリカ化」する日本の政治学-政権交代後の研究業界と 若手研究者問題-

※-3 日本の学界に共通する反学問的・非理論的な研究(?)体制

ここでは『朝日新聞』2010年5月6日夕刊「深層 新相」欄の内容に入ろう。直接引用する。のちの議論を判りやすくするために文章を段落にくぎっておき,それぞれに符号 a) b) c ) ・・・ を付けておく。

a) この北田暁大氏責任編集の『思想地図』5号に寄せられた「『アメリカ化』する日本の政治学-粗製乱造・無難な研究を内部批判-」は,若手政治学者による学会批判である。その筆者は東大先端研特任准教授の菅原 琢さん。1976年生まれ,『世論の曲解』(光文社新書)などで注目された計量政治学の新鋭だ。

b) 「アメリカ化」とは,近年,政治学の若手のあいだで計量分析あるいは仮説検証型の研究が普及し,業績主義が進んだ現象を指す。これは,理念に傾きがちだとの指摘もあった日本の政治学を,一見,「科学」的にし,よいことづくしのようにみえる。が,現実は「もっと複雑」と菅原さんは書く。

c) たとえば,熾烈な論文投稿競争をしているのは,非正規の職にしかつけていない若手や院生が多い。そこでは論文の生産効率をいかに高めるかが勝負になるから,研究者は手っとり早く論文になりそうな題材を選ぶ。既存のデータで検証できる出来合いの仮説を追いがちになる。粗製乱造で「無難」な研究が目立つようになるのだという。

d) 責任は,大学院重点化で大量のポストドクターを生み出した国にある? 菅原さんは,しかし問題の核心をそこにみない。論文の誤りに気づいていても,「検証,反証を抑えこもうとする有形無形の圧力」があり,論争に発展させない日本の政治学会の体質に求めるのだ。「競争が老若で,上下で非対称的」な以上,年長者ににらまれないよう若手は黙るしかない,と。

e) 「結局のところ,(中略)日本の政治学はもっとも大事なところがアメリカ化されていない」「若手がだらしないから,ではない。二重構造の社会が,批判を許容しない体制を生み出している」

f) 政治学を超え,学会を超えて,うなずく人の少なくない主張だろう。先頃結成された「たちあがれ日本」という新党の名付け役が77歳の都知事註記)だったように,みずからは決してノーといわれたくなさそうな年長世代が,下にハッパをかける。そんな根深い構図が,日本社会の閉塞の原因の一つのように思うからだ。

補注)ここに登場していた都知事とは,いわずとしれた石原慎太郎(1932年9月30日生まれ,今年の誕生日で92歳)のことであった。〔当時から〕その後も長らく老害現象を景気よくばらまきつづけきたこの男も,最近〔当時のことだが〕はようやく自分の年齢に気づいた様子がなかったのではない。

〔記事に戻る→〕 「アメリカ化」がまぶしかった時代はとうに過ぎ,バラ色でないことを私たちはしっている。それでも,情報の透明性や公正さ,自由な議論の土壌という点で, 「アメリカ化されない日本」は,はたして幸運なのかどうか。アメリカを相対化できる時代になったからこそ,議論を深めるべきときと思える。

注記)以上,『朝日新聞』2010年5月6日夕刊,http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201005060126.html,

以下に,本ブログの筆者の論評をくわえながら議論したい。以上 a) ~ e) までを,若干くどくなるが,行論上,とらえなおしたかたちでの論及となる。f) 以降はさらに,次項※-3における記述にからめて論及していく。

a) は,1976年生まれの東大先端研特任准教授,若手新鋭の計量政治学:菅原 琢が「学会批判」した対象は,ひとまず現象面における,

b) 業績主義である「アメリカ化」,すなわち計量分析あるいは仮説検証型の,いいかえれば量産的な研究方法であった。だが,現実は「もっと複雑」である。

若手や院生が熾烈な論文投稿競争をするのは,「論文の生産効率をいかに高めるかが勝負になるから」で,ともかく「既存のデータで検証できる出来合いの仮説」によるための「粗製乱造で『無難』な研究が目立っている」

問題は d) が「検証,反証を抑えこもうとする有形無形の圧力」が「日本の政治学会の体質」から生れている。とりわけ「年長者ににらまれないよう若手は黙る」という「競争が老若で,上下で非対称的」な,とでもいうべき〈政治学会の精神風土〉が問題である。

e) 日本の政治学会の一般的な習性・風潮は「批判を許容しない体制」である。いまや,この学会に欠落している「情報の透明性や公正さ,自由な議論の土壌という点で」,その組織体質に関する「議論を深める時」である。

※-4 本ブログ筆者の若き日における体験

1) 学問上の相互批判を厭う,フシギなる「日本の学会」の体質

いまからだいぶ以前の話,ということで,大昔の話題となる。

筆者が大学院生から若手研究者として学会(学界)に仲間入りしたころから,経営学会(経営学界)の大物と目されている教授たちの学説理論をとりあげ,疑問と感じた論点を率直に指摘し,再考が必要と考えた個所は大いに論究し,論旨の展開・必要に応じては,いっさい遠慮容赦などすることなく,忌憚のない徹底的な批判もくわえてみた。

その後,何年くらい経った時期がくわしくは説明できないけれども,周囲からつぎのような声が聞こえてきた。

「あいつはエライ先生の学説理論を批判しているゆえ,ケシカラヌ奴だ」

この話を聞いた筆者が逆に,なぜそのようにいわれるのか理解できないと正直に反問すると,ある人からは,こういう答えが返ってきた。

「エライ先生を批判することじたい」が好ましくなく,失礼に当たるノダ。

いわゆる問答無用,とつもない権威主義。

これが「学会(学界)」に生息するエライ先生方に対する「表敬の方法」として,いわゆる「忖度」をそれも高度な水準で陰に陽に要請するものであった(らしく),それも絶対的に遵守すべき作法であるかのように語られたのである。

当時,筆者の理論分析・解明研究によって吟味・批判の対象になったのは,たとえば,有名な「二橋大学商学部」の3羽ガラスといわれ,名声も高かった3教授たちや,「甲戸大学経営学部」(大学名はいずれもひとまず仮称としておいたが・・・)の看板教員として大活躍していた某教授などであった。

これら教授たちは,筆者の批判にまともに答える気がないどころか,理論的立場に立って筆者と論争をするための「議論および反批判の学問的作業」など,初めから回避した。簡単にいえば,この若造のいいぶんなどに耳を傾ける余地なしといったふうに,完全に〈高見から無視した反応〉を返してきた(?)と解釈するほかなかった。

筆者の論及・議論(批判や問題提起)が,その教授たちの構築・展開する理論や体系の核心に迫る分析や批判をすればするほど,彼らの逃げ足が加速していくだけで,それとともに「無視・黙殺」の態度もより堅固になっていく雰囲気まで感得できた。

密教ではあるまいに「秘してこそ真価がありうる」のかどうかわからぬが,「学問的な論争」はおろか「理論的な対話」すらままならない,学者の〈理論の構想とその具体的な中身のありかた〉に,はたして,いかほどの存在価値がみいだしえたのか,格別に強い疑問がもたれて当然であった。

前段,菅原 琢にいわせれば「競争が老若で,上下で非対称的」な「学界(学会)」の構図は,政治学会にかぎらず,日本経営学会の構造・機能的な特性でもあった。さらにいえば,日本においては同じような「体質の学会(学界)」が,もっとざらに普遍的に存在している。そう類推してなんら間違いにならない。

〈学問の真理〉だとか〈研究の成果〉だとかが,学会(学界)内の人間関係や組織内勢力関係によって歪曲・破壊されるのみならず,倒錯した〈対象物〉に変質・腐食されてしまい,オモチャあつかいされる実態に注目しなければならない。

いうなれば,学会などという名称を使うにはとても恥ずかしい,まやかし「二重構造的な不均等の学界的な職業社会が」,そこには形成されている。そして,学問において必要不可欠である〔とくに若手研究者が先輩研究者に対する〕「批判を許容しない体制を生み出し」ていた。

2) 老害現象

学問研究の体制そのもののありかたが若手研究者のすすむ道をふさぎ,あまつさえ彼らの意気を削ぎ,意欲を圧殺するような研究環境にあるとすれば,これは研究を標榜する組織・団体そのものに存在する価値はなかったといわざるをえない。

それだけでなく,世の中にとっては無用であると同時に,存在する事実それじたいにおいて「反社会性を発揮させて」もいる,ともいわざるをえないのが,その種の学術団体・組織である。そこにおいては,けっして「若手研究者のありようがだらしない」のではなく,「老年層の教授連の怠惰・固陋かつ驕慢・僣越な生息状況」が大問題なのであった。

社会科学系研究領域における学究・研究者に関していえば,50歳代ころになると,もはや「新規の研究成果などとは無縁の世界」に生きる者が大多数である。

しかし,彼らにかぎって「なんとか学会」の運営委員や論文審査委員に名を連ねていて,若手会員の投稿してきた論文を読解する力量などすでに消えうせているにもかかわらず,おまけに,

いまでは自身がろくに論文も書けなくなった無力・非力は棚に上げて,僣越にも「最近の若手が書く論文には新味がない」とか「迫力を欠くものばかりだ」とかいう発言・指摘を口にするようになる。

彼らはそういう存在になっていても,わずかも羞恥心を感じないで済むらしく,若手研究者をそのようにもてあそぶことによって,自身におけるいくばくかの「人生充実感=ささやかな心理的補償」をえている。結局,厚顔無恥的な反面教師の役目だけは,無自覚的次元において,非常によく果たしている。

本ブログの筆者は若いころから,「学問研究」に対する心構えとしてもつべきだと考えたことがらには,つぎのような条件があったはずだと確信してきた。

▲-1「父殺し・母殺しの学問精神」 これは,ジークムント・フロイト「精神分析学」などを参照した知識であった。

心理学においては,〈母親殺し〉や〈父親殺し〉に非常に重要な意味をもたせる考えかたがある。「エディプスコンプレックス」は,息子による父親殺しを重視した。

カール・グスタフ・ユングは,息子による母親殺しを母親から独立するための重要な発達段階と考えた。男性のばあい,その「殺害」はとくに,心理学上の比喩的な意味を有する。

エディプスコンプレックスは,男子が父親に対して強い対抗心を抱き,母親を確保しようと思うという〈アンビバレント(二律背反)な心理〉の状況を指している。

学問・学会(学界)の世界の話でいえば,若手研究者にとっての《老年層の教授たち》は,いわば研究体制において「母親と父親の双方」の役割を果たしている。だが,それはしかも,精神分析学の対象:「幼児期における問題」ではなく,りっぱな「他人同士・大人同士間の話」:かけ引きの問題になっていた。

ところが現実の事態は,菅原 琢が指摘したように,学会の「組織内部の病巣」がいつのまにか発生し,増長していくなかで,なおさら〈解決にみとおし〉などほとんどつかない「学会の研究環境」が形成されることになる。

▲-2 先達の「肩の上に乗って」学問・研究を前進させうるか?

12世紀に入ると,フランスのシャルトル大聖堂附属学校で活躍し,プラトン哲学およびアラビアの自然科学の成果を統合した〈シャルトル学派〉と呼ばれる,ベルナール(Bernardus:ベルナルトゥス,→ベルナール)を中心とする思想家たちが登場した。

このシャルトル学派が12世紀に表現していたが,17世紀になってニュートン(Isaac Newton)が引用し,有名になったことばに

“Standing on the Shoulders of Giants”

という文句がある。

つぎの画像資料が関連する言及をしているので,ここに入れて参照しておきたい。

大人の肩に上に乗っている子どもも

いつかは大人になる

ベルナールが「巨人に譬えた」のは「古典・古代からの学問」であった。つまり,「自分たちは小さな者である」けれども,「巨人の肩に乗る」ことができれば,「巨人よりも多くのもの:遠くのものをみることができる」と主張したのである。孔子のいった「温故知新」に相当する。

本記述におけるヨリ本来の話に戻りたい。

学会という研究組織にあっても,「先達・先輩・老年の研究者が巨人となって」「若輩・若手・新人の研究者」を,自分たちの〈肩〉に乗ってもらうという重要な役目を果たすべき〈立場〉にいる。ところが,実際の話となると,どの学会でも同じであるが『巨人』とみなせるような,度量と器量をまともに備える研究者は,ごくごくマレにしかいない。

大学や研究所でそれなりに自分の研究課題にとりくみ,これに関する成果をあげている教員や研究者ならまだいい。

ところが,その大学教授が研究職としての意気や意欲に関していえば,すでに身も心も枯れはててしまい,その後における自身の生きかたを「学会活動〔の運営・管理〕という人生(余生?)の活路」をみいだすほかなくなった老年の教授・研究者たちが,前段に指摘・解説した『巨人』になれるかといえば,トンデモナイ,もとより,その足元にもおよびでもなかった。

▲-3 どうせ『巨人』になれないのであれば,せめて「後進のための肥やし」となれ!

結局,老年教授側においてできることいえば,若手研究者への「イジメ」になるような〈学会活動〉であって,けっして『巨人』の役割を果たすことではない。巨人になりうる実力も実績もなにもない彼らにそのような期待をかけることじたい,実は「期待外れ=的外れ」なのであった。

したがって,この事実=実情をばらすような,とくに若手研究者の言説,それも「優れた研究成果」の登壇は,老年教授側において〈極度に恐怖の対象〉となる。

元来,「批判の自由のない学会(学界)」であれば,そもそも「学会」を称する資格すらなかったはずである。しかし,老年教授連が実質支配する学会においては,正当・妥当でまっとうな批判を,若手研究者が披露したところでこれには耳を貸さないどころか,下手をすると蹴ちらかされ「学界村八分」の苦境に追いこまれかねない。

補注)つぎの画像資料で前後する論旨の意味を示唆してみたい。

貴重で大事な化学肥料

ましてや,老年教授たちが『巨人』にはなれなくとも,せめて「後進研究者たちの肥やし」になる覚悟があればいいのであるが,この覚悟とは無縁の意識世界に生息している彼らに対して,なにかを期待をすることじたいが大きな間違いなのである。

今日の記述は,後進:若手研究者たちへの「肥やしにすら,なれそうもない」凡百の教授たちに対しては,たいそう気の毒な話題をもちだした。どの学問の世界においてもそうであると思うのは,,「巨人として肩」を貸してあげられるような研究を挙げられる者は,本当のところ,ごくごく少数しか存在しないことである。

しかし,せいぜい後進:若手研究者たちが学問・研究の環境においてさらに,よりよい条件をえられるように犠牲になるのが,老年教授たちの最低の義務〔任務〕ではないか。捨て石ということばがある。彼らがこの石〔踏み石!〕にもなれないままに現役でいるかぎり,そして結局「俺がオレが」という具合に,いつまでも学会の実権を握っているつもりであれば,日本の「諸」学会はこれからも学問の進展に寄与できないどころか,これを抑制・圧殺する逆機能しか果たせない。

※-5 西村 肇・岡本達明『水俣病の科学』日本評論社,2001年という本があった

この,西村 肇・岡本達明『水俣病の科学』については,あるアマゾン書評の記述のなかに,本ブログ筆者が引用したかった箇所に対する論及があった。これを紹介しておく。

その論及は,「肥やしになるべき先輩教授たち」が「後輩研究者たち」に対して,どのように理不尽な指揮権を発動してきたか,そして,利潤追求一辺倒である産業界と学界(学会)側との癒着構造のなかで,「その肥やしになるべきはずだった人間たち」が,いつの間にか「完全に毒素化」していたその実例などを,具体的に教えている。

以下,アマゾン書評からの引用となる。

「あとがき」によりますと岡本氏が本書の執筆を志してから27年。西村氏がプロセス工学を完成して,水俣病の全容を解明するまで30年。けっして短くはない年月が流れています。

西村氏は水俣病のみならず,瀬戸内海汚染や自動車排ガス規制など社会性の高いテーマで研究していました。すると,まるでテレビドラマそのままに「公害の研究をやるなら東大を出ていけ(関西の小さな私立大学へいけ)」と圧力がかかったそうです。

間に複数の人を介していますが,圧力をかけたのは「産業界」であり,その後ろにいた「国」であったと推測できます。

西村氏は東大で「免疫の遺伝子工学」を研究し定年退職されます。そして上梓されたのが本書になります。

したがって,掛け値なしに本書は,西村氏と岡本氏の渾身の力作です。

同時に悲しいことですが水俣病に関する化学的な研究書は,本書が最初であり,そして最後の本格的な研究(p.321)になるであろうと考えられます。

なぜなら,社会的・政治的な問題に自然科学(化学を含む)や工学の研究者は首をつっこむなという,暗黙のしかし強力な雰囲気が支配しているからです。

「モノさえできればいい」

「金さえもうかればいい」

「おもしろければいい」

という価値観がむしろ年々強くなって息苦しさや閉塞感を感じています

(あくまで個人の感想です)

「モノをつくるときには健康や命をそこねてはいけない」

「人間だけではなく猫や魚介類や海もまたそこねてはいけない」

という価値観が「技術」や「国策」に入ってくるのが理想です。本書はその原点となる渾身の力作です。

--以上のごとき「公害問題に関連した著作」に送られた感想は,原発の問題にまで直通する中身があった。もっとも,原発の場合はもっと深刻かつ重大な経済・社会問題を,質的に異次元だとみなすほか圏域にまで,それも恐ろしく大規模に発生させてきている。

ましてや,その被害・損害は,複合的に倍加していくどころか,完全に幾何級数的に国家全体の水準・次元にまで及ぶ。おまけに,なんといっても「放射性物質の介在」が,理化学的には「人類・人間が対応できない領域」において発現させる困難までも押しつけてきている。

原子力は《悪魔の火》である。

しかも,われわれの側においては,その領域のなかに「なにが待ちかまえているか」さえ,まだろくに判っていない未知の要因も多くある事実,これはあらかじめ十二分に覚悟しておく必要があった。

それゆえ「今後:未来」は,ほぼ「完全に未知との遭遇となるほかないを意味している。原発の事故現場にあっては,われわれにこれからに対してさらにもたれかかってくる諸困難が, “まるでとぐろ巻いたか” のようにして待ちかまえているではないか。

東電福島第1原発事故現場からはいまだに,そこに残されているデブリ880トンからの,その1㎏すら取り出しえていない。その事故が発生した時期は,いまから13年以上も前であった。いつになったら,その880トンを移動しえた,どこかに始末しえたとみなせる時期が来るのか?

しかしながら,その時期は多分,永遠に来ない。原発が発生させた事故の問題「全容」に関しては,水俣病やイタイイタイ病に対するのとまったく同じに,国家体制側からの深い関与があった。

【参考記事】-2051年より先すら見通せていない事故原発の問題-

もちろん,原発「事故の問題」に関連しては,「学究の立場」から「加担してきた」者たちが大勢いた。彼らのなかから反省する人間が,今後いったい何人出てくるかみものである。そういえても,「尻隠して頭隠さず」みたいな「無言を通している」原子力工学専攻者ならばたくさんいた。その割に,「まともに反省できる」彼らは,もとからごくまれであった。

いまさらながらの話として,原発が必要だもっと多くの原発を再稼働させようだとか,2030年に「原発の電源比率を22-20%」にまで上昇させねばいけないなどとか,いまだに盛んにいいつのっている識者や官庁が存在しないわけではない。

すなわち,その方針が脱炭素(⇒地球温暖化防止)に貢献しうるエネルギー政策の路線だなどと,トンデモな,つまり自然科学関係の基礎知識を完全に欠落させた立場を自白する「彼ら」が,いまだにのさばって生きていられるこの国なのである。

それは,日本的な風景として殺風景の奇観を意味する。

------------------------------

以下のアマゾン広告は,本文記述を踏まえ参考文献の紹介も兼ねている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?