ヘリ空母(アマガエル)が正規空母(殿様ガエル)でなくて「なん」なのか?〔続・4〕

※-1「本稿」の前3編の紹介

「本稿〔続・4〕」は,以下の4記述を受けて最後回の考察を展開している。

付記)冒頭の画像は海上自衛隊の「いずも型空母」の概観。

① 2023年11月27日「本稿」

② 2023年11月28日「本稿〔続・1〕」

③ 2023年12月4日「本稿〔続・2〕」

④ 2023年12月5日「本稿〔続・3〕」

以上の4編を受けて,本日のこの「本稿〔続・4〕」の記述がなされるが,ひとまず完稿を迎える段階に至った。

安倍晋三の第2次政権時,この首相は当時アメリカ大統領であったトランプに日本の軍事予算(防衛費)を,2023年度から5年間かけて倍増させると密約した。

この軍事費を5年かけて一挙に「2倍にする」という方針は,すでに既存の予定として実行されており,岸田文雄現政権も自分が首相になったときには,アメリカから政府高官がきて「この密約をオマエもきちんと守れよ」とダメ押しされていた。

それでもいちおう,岸田文雄は日本国総理大臣の立場にあるからには,そうした米日服属的な国際政治の真相(の実態)に即した説明などするわけもなく,まずはつぎのように答えていた。

★ 防衛費増額,『対米公約』ではない 主体的に決定=岸田首相 ★

=『REUTER』2022年5月31日午後 2:37,https://jp.reuters.com/article/kishida-defense-spending-idJPKBN2NH0A5/ =

岸田文雄首相は〔2022年5月〕31日の参院予算委員会で,バイデン米大統領の訪日時に示した防衛費増額は「対米公約」ではないと説明した。増額規模についても従来通り明言せず,財源と合わせ年末に向け議論するとした。

小池 晃委員(共産)への答弁〔はこうなされていた〕。

小池氏は岸田首相がバイデン大統領との共同会見で表明した防衛費の抜本的な増額は公約か質問した。首相は「約束というと,米国から嫌々求められた感じがする」して否定。「防衛費はわが国として主体的に決めるもの」と説明した。

自民党内には現在,対GDP比1%の防衛費を早期に北大西洋条約機構(NATO)基準の2%に引き上げる意見が多いものの,首相は「数字について,いろいろな議論があるのは承知している」「2%についてもさまざまな思いがあるが,政府としては数字的なものはなにも明らかにしていない」と指摘。

防衛費の増額幅については,国民の生命を守るためなにが必要か積み上げ,財源とともに年末に向けて議論すると強調した。

しかし,あの認知症のきざしならば確かに,ときおり披露するアメリカ大統領バイデンが,こう述べていたという報道もなされていた。

◆ 米バイデン大統領 日本の防衛費増額『説得』発言を訂正 ◆

=『NHK NEWS WEB』2023年6月29日 11時08分,

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230629/k10014112511000.html =

アメリカのバイデン大統領が日本の防衛費増額について,みずからが日本を「説得した」と発言したことについてバイデン大統領は〔2023年6月〕27日,「説得の必要はなかった」としたうえで「岸田総理大臣はすでに増額を決断していた」と述べ,発言を訂正しました。

アメリカのバイデン大統領は今〔同〕月20日,日本の防衛費増額について「私が説得した」などと発言しました。

これに対して松野官房長官は23日,「増額はわが国自身の判断によるものだという事実と,発言は誤解を招きうるものだったという立場をアメリカ側に説明した」と述べました。

バイデン大統領は27日,東部メリーランド州で民主党の支持者を前に「岸田総理大臣は私の説得を必要としていなかった。彼はすでに増額を決断していた」と述べ発言を訂正しました。

これはホワイトハウスが28日に公開した発言記録で明らかになったもので,日本側の申し入れもあり,発言を訂正したものとみられます。

もっとも,どうでもない,分かりきっていた「事実」がこのように,米日間の発言のなかで顕現されていたわけだが,ともかく,アメリカが実質「日本に命じる」かっこうでもって,2023年度から2027年にかけてこの国の「防衛費を2倍する件」即「GDP比率で2%になる方途」を迫っていたのである。

『NHK NEWS WEB』の報道はその付近の事情を,すなわち,日本にとって実にみっともないはずのその経緯を,いいかえれば,米日間で事後的にとりつくろわれていた話を紹介していた。話題の核心には「属国日本」ということばが浮かぶほかなかった。それだけのことであった。

ここからはしばらく図表を使い,日本の防衛費に関連した問題点を説明する努力をしてみたい。

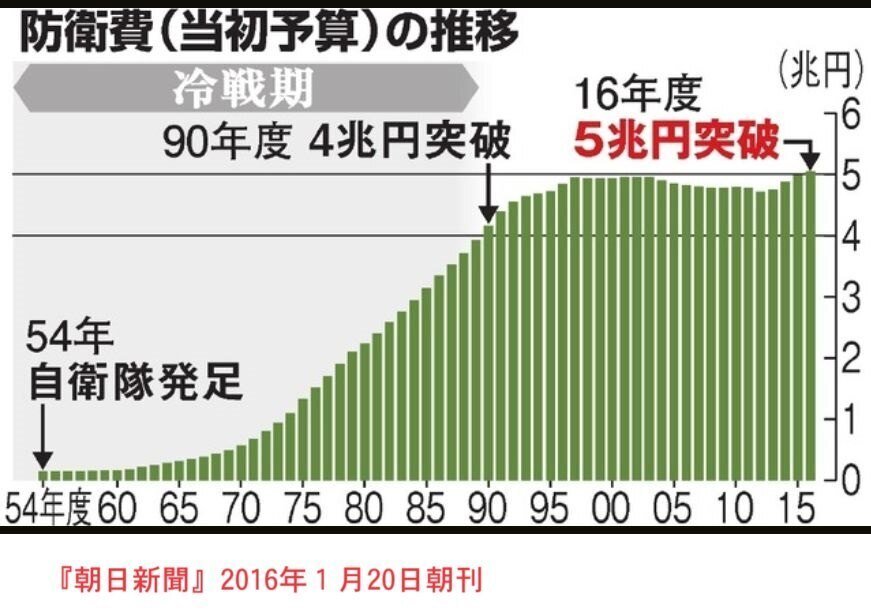

まずは,防衛費(軍事費)が2015年度に5兆円を超えたときに『朝日新聞』の当該記事ががかかげていた図表。

抑制してきたが

目安にしてきた水準の金額5兆円を超えたというので

このような図表を添える記事が出ていた

つぎに,安倍晋三の第2次政権以降,日本の軍事予算の性格が,それもアメリカ側の「要請⇒指導⇒圧力⇒強制」によって変質させられたなりゆき,つまり「日本の安全保障政策の転換」という変質が,この表から読みとることができる。

というような経過をたどってきた結果として,2022年12月にもなると,『日本経済新聞』がこの記事のようにまとめて報じる内容になった。

こうなれば野党的な立場の報道からは,以下のごとき批判をくわえた解説が飛んでくるのは当然であった。いままでの日本は,防衛費(軍事費)の増大については,憲法の理念との関連があって慎重にも慎重を期してきたものが,安倍晋三の為政のもとでは一気にその規律が緩み,政治的な方針として前後して齟齬をきたす推移となってしまった。

「防衛予算」という名の軍事予算は,憲法第9条をもつ日本でありながらこのように世界で第3位にもなる総額になるみこみとなった。

このように軍事費だけは増やすのだと力んでいるが

ほかでもないアメリカ様向けであった

ということだが,その増やしていく軍事費予算については,つぎのような使途を抽象的な表現でもって名目に挙げていた。

ととのえよという戦争準備の価値観

当然のこと,この『朝日新聞』の記事のような「闇雲にアメリカの密約的な指図にただしたがう」だけの「この国の軍事予算倍増方針」は,関係者たちから批判を受けて当然であった。

こうなると軍事予算そのものが倍増するなどとなったら大喜びするはずの自衛隊関係者,とくに現役の自衛官はそうたやすく発言などできないゆえ,すでに退役している元陸将がこう語っていた。関連する記事をその前に紹介したうえで,その元陸将のインタビュー記事も少し紹介する。

「安倍首相とトランプ大統領の “密約” 防衛費倍増で11兆円へ」『AERA dot.』2018/10/31/ 16:00,https://dot.asahi.com/articles/-/115892?page=1 という見出しのこの記事は5年前の報道となるが,冒頭でこう伝えていた。

「武器輸出拡大の方針を打ち出す米トランプ政権は,対日貿易赤字の解消を安倍政権に迫り,大量の兵器を押し売り。そのおかげで日本の防衛費が将来的に,現在の2倍の11兆円超に達する可能性が出てきた。これは対GDP比2%に当たる額で,いずれ社会保障費を圧迫することは必至だ」

補注)安倍晋三君はまるで軍隊における上官のように,アメリカ大統領(当時)の指示にしたがっていた。「密約でもって」それも「一方的に押しつけられるかたち」になった日本の軍事予算が,このさき5年をかけて2倍にまで増額していくことが決まっていた。

だから安倍晋三のことは,売国奴だとか国辱ものの「世襲3代目の政治屋」だと批難されてきた。ここでは画像資料を連ねてそういわれて当然であった安倍晋三君の素性を,立体的かつ有機的に示唆してみたい。

嘘つきは安倍晋三の始まりとは至言

もうハチャメチャにしてくれたこの人

けれどもこういわれたところで

万事があとの祭り

だが,「防衛費43兆円『身の丈を超えている』 元自衛隊現場トップの警鐘」『朝日新聞』2022年12月17日 7時00分,https://www.asahi.com/articles/ASQDJ3GD4QDHULFA03G.html は,元自衛艦隊司令官の香田洋二につぎのように語らせていた。

政府は〔2022年12月〕16日に閣議決定した防衛力整備計画で,今後5年間の防衛費を計43兆円とした。前回の計画の 1.5倍以上で,歴史的な増額となった。

防衛省・自衛隊は歓迎のはずだが,海上自衛隊現場トップの自衛艦隊司令官を務めた香田洋二氏は「身の丈を超えている」と警鐘を鳴らす。現役時代は防衛予算を増やせず辛酸をなめたという香田氏に,その思いを聞いた。

★ 防衛費増額,「対米公約」ではない 主体的に決定=岸田首相 ★

=『REUTER』2022年5月31日午後 2:37,https://jp.reuters.com/article/kishida-defense-spending-idJPKBN2NH0A5/ =

岸田文雄首相は〔2022年5月〕31日の参院予算委員会で,バイデン米大統領の訪日時に示した防衛費増額は「対米公約」ではないと説明した。増額規模についても従来通り明言せず,財源と合わせ年末に向け議論するとした。

補注)「それはそうである」。なにせ公約ではなくもとから密約であったのだから……。

小池 晃委員(共産)への答弁。

小池氏は岸田首相がバイデン大統領との共同会見で表明した防衛費の抜本的な増額は公約か質問した。首相は「約束というと,米国から嫌々求められた感じがする」して否定。「防衛費はわが国として主体的に決めるもの」と説明した。

補注)その「約束」はもともと半強制されていた指示であったのだから,ここで言及まだ相当にヌルい表現。

また,岸田文雄は最近,統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の日本側最高幹部である梶栗正義に2019年,自民党本部で面会していた事実を認めたものの,同席していた相手3人のうち1人がこの梶栗自身であった事実すらよく承知していなかったと弁明していた。それは,とてもウソっぽいことであって,全然締まりのない発言になっていた。

〔記事に戻る→〕 自民党内には現在,対GDP比1%の防衛費を早期に北大西洋条約機構(NATO)基準の2%に引き上げる意見が多いものの,首相は「数字について,いろいろな議論があるのは承知している」「2%についてもさまざまな思いがあるが,政府としては数字的なものはなにも明らかにしていない」と指摘。

防衛費の増額幅については,国民の生命を守るためなにが必要かを積み上げ,財源とともに年末に向けて議論すると強調した。

この国の現首相が防衛費のみは2倍

以上,本日(2023年12月6日)になって書き足した段落である。以下からが2013年8月29日の記述復活となる。途中で補筆などがなされる。話題はヘリ空母や本格空母に関する軍事論でもあった。

※-2 日本国の自衛隊は「米軍基地を護衛する」のが任務か

◎ ヘリ空母を保有して,なんのために使うのか? ◎

◎ 自衛隊が守るべきものは,なんであるのか? ◎

「緊迫シリア 米,『懲罰的攻撃』検討か 中東混乱,拡大の恐れ」『朝日新聞』2013年8月29日朝刊から。

本日(ここでは2013年8月29日)の新聞朝刊は,以上の見出しをかかげて,シリア・中近東情勢を懸念する記事を載せていた。この記事からいくつか中身を拾ってみながら考えてみたい。

a) 軍事介入と紛争拡大の恐れ

「米国と同盟国によるシリアへの軍事介入が現実味を帯びてきた。米国側は『アサド政権の転覆は目的にしていない』としているが,いったん軍事介入に踏み切れば,周辺国を巻きこんだ紛争の拡大を招きかねない。原油価格が高騰し,日本経済に影響するリスクもある」

「米欧がとる選択肢は限定的な空爆が有力で,アサド政権の打倒ではなく,化学兵器使用に対する懲罰的な攻撃となる可能性が高まっている」。アメリカは「『われわれが検討する選択肢は体制転換のためではない』と言明。空爆は化学兵器の再度の使用を防ぐためのものとなる見通しで,数日間の短期間が想定されそうだ」

補註)シリア情勢について,日本の「安倍首相」も「アサド氏の退陣要求」したというが,アメリカのしり馬に乗って放った程度の発言であって,それほど迫力はない。このような国際問題に対して「いいだしっぺの役割」でも果たすまでもなく,ただ,二番煎じの冷めたお茶を出すような,当時におけるこの国の首相の言動であった。

「また,オバマ政権は武力行使を正当化する根拠についても整理を急いでいる」。「武力行使を容認する国連安保理決議については,ロシアが拒否権を行使する可能性があり,国連での調整は難航が予想される。このため米英は安保理決議なしの攻撃も検討。1999年の北大西洋条約機構(NATO)によるコソボ空爆のような『人道的介入』という概念を使うことや,化学兵器使用などを禁じたジュネーブ議定書,化学兵器禁止条約(シリアは未締結)を引用し,アサド政権が国際社会のルールに反していると訴える可能性もある」

「一方,アサド政権は『戦争の拡大』を警告する。(1)イランとイスラエルを巻き込んだ紛争への拡大,(2)中東産油国を巻きこんだ宗派対立の悪化,(3)アルカイダ系の勢力拡大といった混乱を招き,原油生産や経済への影響は否定できない」

「アサド政権や,シリアと同盟を組むイランは『シリアが攻撃を受ければイスラエルに報復する』と繰り返し警告し,米国などを牽制している」

補注)21世紀のいまどき,戦争という手段で脅すのではなく,戦争が起きたら世界中の国々が困ることになる,という脅し方がいちばん手のこんだやり方かもしれない。早速,石油価格が上昇しそうである。

b) 金融・原油市場を直撃,暮らしに影響も

シリア情勢の緊迫は,世界の金融市場を揺さぶっている。中東からの原油が届きにくくなるとの不安から,ニューヨークの原油相場は約2年4カ月ぶりの高値水準まで急騰。景気への悪影響が心配され,日米で株価が約2カ月ぶりの安値まで下落するなど,世界同時株安の様相だ。ニューヨーク商業取引所で国際的な指標となる米国産WTI原油の先物価格が急騰した。

米東海岸時間8月28日未明(日本時間同日午後)の時間外取引で1バレル= 112.12㌦まで上がり,2011年5月上旬以来約2年4カ月ぶりとなる 112㌦台をつけた。界各国の株式市場は軒並み下落した。

〔2013年〕8月28日の東京株式市場は,日経平均株価が大きく値下がりし,下げ幅は一時350円を超えた。終値は,前日より203円91銭( 1.51%)安い1万3338円46銭と,約2カ月ぶりの安値をつけた。28日の英国,ドイツ市場なども,前日に続いて値下がりして取引が始まった。

原油が高騰していることで,暮らしへの影響が広がりそうだ。日本国内のガソリン価格はこのところ高止まりしており,日本エネルギー経済研究所が28日発表した今週のレギュラーガソリン価格(26日時点)は,前週,前々週と同じ1リットルあたり 160.2円。調査担当者は「今後も値上がりする可能性が高い」とみる。急速な値上がりは,多くの燃料を使う運輸業には死活問題だ。

ガソリン代だけではない。東京,中部,関西,九州の4電力は,9月の料金値上げを決めている。東電では「標準的な家庭」の料金が初めて8千円を突破する。ガス代も9月から値上げされる。今後の原油価格の動向次第では,さらなる値上げの可能性がある。

〔2013年〕6月の消費者物価指数(生鮮食品を除く)は,前年同月比で1年2カ月ぶりに上昇に転じたが,ガソリンや電気代など,エネルギー関連の値上げの影響がほとんどだった。今後も値上げが続けば企業や家計のコスト上昇につながり,投資や消費が減って景気が冷えこむ悪循環に陥りかねない。

c) 老大国アメリカのディレンマというか矛盾

化学兵器禁止条約(「化学兵器の開発,生産,貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」,Chemical Weapons Convention;CWC)とは,1993年に署名され,1997年に発効した多国間条約であるという。

化学兵器でなくとも残酷な兵器はいくらでもある。アメリカは日本に原爆2発を見舞ってくれた。アトミック・ボンブ(atomic bomb)である。日本は731部隊が生物・化学兵器(bio-chemical weapons)を開発し,実戦に利用していた。

731部隊の石井四郎中将(隊長)は,敗戦後にこの部隊の関連資料をアメリカに交換条件で差し出し,命乞いに利用した。アメリカはその生物・化学兵器の知識・資料を入手し,これを実戦に活用した。朝鮮戦争のとき,利用したのではないかという話もあるが,ただしこれは証拠がない。

補註)ここでは「参考文献」を1冊だけ出しておく。常石敬一『医学者たちの組織犯罪』朝日新聞社,1999年。類書は現在,かなりの数,公刊されている。

しかし,ベトナム戦争が枯れ葉作戦を大々的に実行し,ベトナムの自然・環境を破壊した。下半身がつながった結合双生児としてベトナムで産まれた兄弟,「ベトちゃんドクちゃん」が有名である。兄グエン・ベト(1981年2月25日-2007年10月6日),弟グエン・ドク(1981年2月25日-)の双子の兄弟は「枯葉剤の影響 」のために生まれていた。

アメリカはイラク戦争では,劣化ウラン弾を平然と大量に使用し,自国兵にも後遺症を広範に与えていた。その実態については,インターネット上に写真もともなって関係情報がいくらでも入手できる。つぎのようなテレビ「放送番組に関する情報」もあった。

◆ イラク 劣化ウラン弾被害調査-ドイツ人医師13年の足跡- について ◆

=『NHK BS世界のドキュメンタリー 2005/01/04』=

今〔2005〕年の年明け早々1月4日に,NHK・BSの「世界のドキュメンタリー」で『イラク 劣化ウラン弾被害調査-ドイツ人医師13年の足跡-』(原題「医師と放射能に汚染されたイラクの子どもたち」)が放送されました」

「このドキュメンタリー番組は,英米軍が今回のイラク戦争で使用した劣化ウラン弾によると思われる子どもたちの被害を調査するドイツのジークヴァルト=ホルスト・ギュンター博士とウラニウム医療研究センター(UMRC)が2003年9~10月に行ったイラク被害調査と彼らの活動を取り上げたものです」

註記)『イラク戦争劣化ウラン情報 No. 23』2005年2月17日,http://www.jca.apc.org/stopUSwar/DU/no_du_report23.htm

イラクの現地調査サンプルは,フランクフルトのJWゲーテ大学(Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt am Main),岩石学と地球科学研究所のアクセル・ゲルデス博士によってプラズマ誘導質量分析器を使って分析されました。

尿と環境サンプルは劣化ウランと異常に高い水準の人工的超ウラン元素同位体ウラン236に依って汚染されていることがわかりました。

表面土や水路の水と同様に,市民からみつかった劣化ウランの同位体組成はイラクで使用された兵器が2つの,あるいはたぶん3つの冶金学的に異なる金属(ウラン金属の備蓄の中の)から製造されたことを示しています。

土と水のサンプルは空爆が行われた都市の近郊と機械化された戦場のどちらにも劣化ウランが使用されたことを示しています。

米国と英国に主導された戦場から採取されたいくつかの土のサンプルに発見された劣化ウランの量(存在比)と純度は,UMRCと他のグループが1991年の砂漠の嵐作戦での放射性物質拡散兵器の使用についての独立の調査を開始して以来公表されたものの中で最も高いレベルでした。

バスラの集水溝の流水と真水の供給タンクから採取した水サンプルのなかのウランの量は,バルカン半島やイラクで使われたウラン兵器の副産物による水サンプルの中の公表された劣化ウランのレベルよりはるかに高いものでした。

註記)『イラク戦争劣化ウラン情報 No. 20』2004年9月6日,http://www.jca.apc.org/stopUSwar/DU/no_du_report20.htm

※-3 世界情勢と日本国内の平和ボケ的「属国的軍備拡大」の進展状況

1)「ヘリ空母解説」-清谷信一(軍事ジャーナリスト,作家)の批判-

本ブログ(とはいても以前の「旧ブログ」のことだが)は,「2013.8. 25」「ヘリ空母が護衛艦というなら,虎は子猫である(2)」において(こちらの本〔新〕ブログだと2023年12月4日の記述において),清谷信一(軍事ジャーナリスト,作家)の一文,「22DDHは護衛艦=駆逐艦か?(上)-実態は「ヘリ空母」-」(『WEBRONZA』2013年8月2日への寄稿)をとりあげ,議論していた。

本日〔ここでは2013年8月25日のこと〕は,清谷の「同稿(下)」にも聞いてみたい〔と書いていた〕。2013年8月6日に海上自衛隊最大の「護衛艦」である22DDH(ヘリ空母の3番艦)を進水する事実を踏まえて,清谷はさらにこう論評していた。

註記)以下の記述は,「22DDHは護衛艦=駆逐艦か?(下)-なし崩し的な拡大解釈-」2013年8月5日,http://astand.asahi.com/magazine/wrpolitics/2013080200008.html より。

前回は,22DDHを護衛艦=駆逐艦であるとすることには無理があると説明した。防衛省・海上自衛隊は,わが国の戦闘艦は水上戦闘艦である護衛艦と,水中戦闘艦である潜水艦しかない。

ゆえに,水上艦である22DDHはヘリ空母ではなく護衛艦であるとしている。このようにおおざっぱな分類をしている国はほかにはない。他国では水上戦闘艦は巡洋艦,駆逐艦,フリゲート,コルベットなどと細かく分類されている。

22DDHは諸外国の軍事的な常識からみれば明らかに多目的空母であって,巡洋艦や駆逐艦などの水上戦闘艦艇ではない。まったく別の艦種だ。

『22DDHを「護衛艦」と称して導入することは,実質的には防衛大綱に定められた護衛艦48隻を減らしてヘリ空母を導入するようなものだ』

これが問題ないのであれば,英国が建造中の正規空母であるクイーン・エリザベス級を輸入,採用しても「護衛艦」だから手続上問題ない,ということになる。

2) ことばでごまかす自衛隊

防衛省は既存のDDHの後継としてヘリ空母が必要なことは分かっていたはずである。であれば,自衛艦の分類をあらため,新たに「ヘリ空母」という区分を作り,大綱にも反映させるべきだった。恐らくは「空母導入」が政治問題化することを恐れ,そのような正当な手続を踏まずに,護衛艦として押し通すという安易な道を選んだのだろう。

[たしかにその方が摩擦も少なく便利だっただろう。だがそれは,なし崩し的な拡大解釈であり,事実を積み上げて規制や規則を骨抜きにするという,わが国の政治や官僚組織の常套手段だ。また納税者を欺く行為でもある]

いろいろな理屈を積み上げて正当化しようと,駆逐艦と称してヘリ空母を調達したことに違いはない。それは政治が決定した大綱に対して,海上幕僚監部がその内容を無視し,書きなおしたことに等しい。だが政治側,そしてマスメディアも国会の予算審議においてこれをまったく問題にしてこなかった。

16DDHの予算要求にさいしてはかなりの反発があると予想され,当時の石破 茂防衛大臣と防衛省はあらゆる質問を想定し,回答を用意していたがまったく質問がなく拍子抜けした,と石破氏は後に筆者に語った。22DDHの予算要求に際して疑問を呈したメディアは筆者のしるかぎり『週刊金曜日』だけである。

補註)『週刊金曜日』2009年10月23日は,「金曜アンテナ」「防衛省の詐欺的概算要求-22DDHの正体は多目的空母だ」で,つぎのように論及していた。

〔2009年〕10月25日,2010年度概算要求が防衛省でまとまり,約 4.7兆円もの予算を発表したが,とんでもない代物が含まれていた。建造費1166億円の22護衛艦(22DDH)である。

海上交通の安全を確保するためにヘリなどを搭載すると要求書にはあるが,予想図(右下図,ここでは別所から借りた図解)をみると大きな全通飛行甲板をもち,その姿から空母といってよい代物だ。

艦橋後部舷側のエレベーターで長い機体も輸送できる。専守防衛を原則とする日本の安全保障政策のなか,政府見解でも敵地を攻撃しうる空母を保有することはタブーなはずだが。

軍事ジャーナリストの清谷信一氏はこう指摘する。

「22DDHはヘリだけでなく,F35戦闘機など固定翼機を運用できる可能性もある。他国の他目的空母と比較しても,まったく同等です。実際,昨年の横浜航空宇宙展で海自の装備体系課長,内島治一佐が将来は多目的空母を運用したい旨の発言をしていましたが,この “観測気球” に対してマスコミが無反応だったので,いけると考えたのではないでしょうか」

「しかし,なんら説明をおこななわず,護衛艦=駆逐艦にみせかけて空母を概算要求する防衛省の手口は詐欺的といっていい。納税者に対する背信行為です。これを承認した民主党も22DDHの正体に気づいているのでしょうか」(平井康嗣・編集部)

補注)以上の指摘・批判がなされていたものの,現時点(2023年12月)となってはすでに,同型艦の2番艦「かが」が正規空母として本格的な艤装を工事中であり,近いうちに日本の海上自衛隊は多目的空母を保有し,運用することなる。

もっとも,空母を主軸にした艦隊を編制するとなれば,さらに海上自衛隊の諸種の艦艇をそろえる組む必要があるが,いまのところは,在日米軍(アメリカ太平洋軍)の補完を主任務(?)するごとき海上自衛隊であれば,「いずも型空母」の使途(作戦上の運用形態)は,自衛隊を中心とするのではなく,米日間に置かれる統合本部的な組織部分から下される指令に即応しつつ,柔軟になされるとみればよいことになる。

「〈きょうのことばセレクション〉日米統合運用」『日経をヨクヨムためのナビサイト nikkei4946.com』2022年11月1日(火)掲載,https://www.nikkei4946.com/knowledgebank/selection/detail.aspx?value=2039 は,こう解説している。

自衛隊と米軍は安全保障環境の変化に合わせて部隊間の協力体制を強化している。日米には「連合司令部」はないものの,日米同盟と安全保障条約を基盤に共同対処の仕組みを築く。米国は日本と協力して東アジアを防衛する「統合抑止力」を重視する。

2015年に成立した安全保障関連法は米軍への支援を念頭に自衛隊の任務の幅を広げた。米軍が攻撃を受けたさいの集団的自衛権の行使や,弾薬の提供や給油といった後方支援ができる。平時から自衛隊が米軍の航空機や艦船を守る武器等防護の仕組みもある。

米軍が日米安保条約5条にもとづき対日防衛義務を負う範囲は,陸海空の領域だけでなく,サイバーといった新領域にも広がる。中国による台湾有事をみすえて共通の戦略を練る必要もあり,共同訓練の回数も増やしている。日本政府は年末に予定する国家安全保障戦略など防衛3文書の改定に向けて米国との擦りあわせを進める。

この「日米統合運用」の解説は文字どおりにすなおに読めば,「米日両軍間」における「アメリカ軍と日本軍(自衛隊3軍)の統合運用」関係は,いまでは日本が敵基地攻撃能力(反撃能力)まで認める軍隊としての自衛隊を有する国家になっているゆえ,両国軍はふだんから連合軍の間柄にあるとはいえ,どちらかといえば「アメリカに従属する日本の軍隊」という位置づけしか認知しにくい。

日本の軍事予算(防衛費)を2027年度まで2倍に増やすというアメリカ側の指導(半強制のそれ)は,以上のごとき「日米統合運用」ならぬ「米日統制運用」の視点を,実は示唆する以外のなにものでもない。

日本は,アメリ軍の麾下にてこそよろしく,その補完戦力たる役目を遂行せよといっているわけである。第2大戦で戦敗国になったドイツとイタリアの場合,これほど屈従的な姿勢を自国の軍隊に対する基本方針として,アメリカ軍に採っていない。

〔清谷信一に戻る→〕 このような「軍部」の独断専行を政治やマスメディア,世論が追認する状態で,文民統制が機能しているといえるのだろうか。

『筆者は基本的に改憲論者だが,このような未熟な政治,メディアの未熟な状態で改憲をすることはきわめて危ういと考える』

政府がより現実に合わせた憲法にさらに安易な拡大解釈を重ねることで,日本が対米追従のための戦争に巻きこまれかねない。

補注)多分だが,安倍晋三は生前,清谷信一が指摘・懸念するような自衛隊3軍の方向づけを,なんとはなしにでもおおよそは意識していたはずである。しかも,国民たち・有権者の意見をろくに聞かずに,彼の専制・強権的な為政によって,ただに拙劣な「外交のアベ」っぷりを発揮するかたちで,「対米服従路線」にしたがう日本の自衛隊3軍のあり方を方向づけた。

2015年の時点ですでにこういった反論:批判が提示されていたが,本格・正式空母まで保有する軍事体制をととのえた国家になれるのであれば,在日米軍なしで自国を守れる,そしてアメリカと対等の軍事同盟関係をむすんだうえでの国際政治・外交を,日本国の最高指導者は確立する必要があった。

しかしそれなのに,「憲法の改正」をどの方途に向ければいいのかに関しては,さっぱりトンチンカンなままにいままで来た自民党政権は,21世紀中半永久的に米国の属国状態をつづける防衛観念しかもちあわせない。ドイツやイタリアであっても,また隣国の韓国であっても,軍事面において日本ほど国家主体性のないかたちで漠然と,対米軍事同盟的な国防意識を維持できている国はない。

かつての大日本帝国陸海軍を反面教師とみなしたうえで,21世紀における日本国自衛隊3軍を,憲法を活かし,また逆にこの憲法に活かされる「軍隊に仕上げる」設計思想は,この国のなかからは生まれてこないのか?

つぎは若干,話題を変えるというか戻して,清谷信一の主張をさらに聞くことになる。

3) 軍艦(艦船)の分類

さきにも述べたが,諸外国では水上戦闘艦は巡洋艦,駆逐艦,フリゲート,コルベットなどと排水量や武装によって分けられている。これには国際的な基準があるわけではない。ある国のフリゲートは別な国の駆逐艦と同じ排水量だったりする。だがフネの大・中・小は分かりやすくなる。

海自はDD(Destroyer:護衛艦),DDH(Destroyer helicopter:ヘリコプター護衛艦),DDG(Destroyer Guided missile:ミサイル護衛艦),DE(Destroyer Escort:護衛駆逐艦)などと分類しているので,一応すべて駆逐艦,ということになるが,DEは排水量からすれば国際的にはフリゲートと認識されている。

イージス護衛艦である〈あたご級〉は排水量が 7750トン(米海軍のタイコンデロガ級巡洋艦とほぼ同じ),最新鋭の汎用護衛艦である〈あきずき級〉は基準排水量が 5000トンで,対して最小のDEであるあぶくま級は 2000トンだ。〈あたご級〉と〈あぶくま級〉では約 3.9倍も排水量が異なる。

いわんや22DDHの排水量は1万9500トン,あぶくま級の実に約 10倍も排水量が大きい。排水量だけならば22DDHは巡洋艦である。これらをひとくくりで,諸外国にはない「護衛艦」という名称で呼ぶのは,納税者に対する一種の情報操作であり,不誠実だ。

仮に陸自が1/4トントラック(ジープ)も,3.5トンの中型トラックも,搭載重量50トンの特大型運搬車も,単に「トラック」でひとくくりにしたら問題だろう。また96式装甲車などをトラックと称して調達したら大問題になるだろう。

護衛艦は年々増大しているが武装はたいして変わっていない。たしかにフネの大きさが大きくなれば冗長性が増し,居住性も良くなるなどの利点があるが,護衛艦の隻数が大綱で決められているだけに,できるだけ大きなフネを作った方が得だという心理が海自にあるのではないか。

4) 日本の海軍に必要な艦船はなにか

また護衛艦はガスタービンエンジンを搭載し,速度も30ノット以上に統一されているが,その高速を実現するためには強力なエンジンを搭載するので調達コストがかかるし,燃料代もかさむ。海自は長年シーレーン防衛を主任務としているが,シーレーンの船団防衛ならば現在の護衛艦のように大きく,速度の速い船は必要ない。むしろ重要なのは隻数だ。

船団護衛ならばせいぜい 2000~3000トンのフリゲート,あるいはそれ以下のコルベットでもよい。タービンエンジンで30ノットも出るフネは,特に低速での燃費が悪く,低速でのエスコート(護衛)には不向きである。低速航行性能と,航続距離を延長するためにタービンエンジンとディーゼルエンジンの混合,あるいはディーゼルエンジンを採用するべきだ。

次段の記述に入る前に,この記述を参照してほしい。

そもそもシーレーン防衛じたいが「幻想:イリュージョン」である。国交省によると,戦時にわが国の国民が一定の生活水準を維持するためには,少なくとも日本船籍の商船 450隻,日本人船員 5500名が必要である。だが,わが国の海運会社が保有する商船の多くは税金の安いパナマやリベリアなどの外国籍であり,乗組員のほとんどはフィリピン人など外国人だ。

2007年の日本の商船会社が保有する外洋航路船の 2214隻中,商船が日本本籍の外航船は 92隻しかない。日本船員の数も 3000人の大台を割りこんでいる。現在の状況はさらに悪化しているはずだ。

つまり,海上自衛隊のいうシーレーンは存在せず,シーレーン防衛はフィクションでしかない。だから,まじめにシーレーン防衛などを考えそれに適合した護衛艦を整備してこなかったのだ。

ソ連が健在だったころ,海自は高速で対潜水艦戦に特化した護衛艦の調達に傾注してきたが,これはソ連の潜水艦隊に対抗し,米第7艦隊を守るためだった(法的にあるいは集団的自衛権の行使の解釈上は非常にむずかしいはずだが)。

つまり「護衛艦」の護衛する対象は商船ではなく第7艦隊だったというわけだ。海自は,帝国海軍の伝統を強く受け継いでいるというが,艦隊決戦を夢みて,船団護衛をないがしろにしてきた帝国海軍の負の伝統も受け継いでいるようにみえる。

ソ連崩壊後,現在の主たる仮想敵国は中国にあり,想定されるシナリオは外洋での艦隊決戦ではなく,近海の島嶼防衛だ。ならば大きな護衛艦=駆逐艦ではなく,小さなフリゲートやコルベットを多く,もつという選択も考慮すべきだ。たとえば,護衛艦=駆逐艦48隻ではなく,護衛艦=駆逐艦は20隻にして,フリゲート20隻,コルベット20隻,合計60隻といったような構成も考えられるだろう。

5) 基準排水量と満載排水量

また,海自は慢性的に人員不足であり,その点からも,より乗員が少なくて済むフリゲートやコルベットの導入も検討すべきだ。水上戦闘艦はすべて護衛艦だという現在の硬直したあり方では新しい事態の変化に対応できない。

さらに,海自の艦艇の排水量はカラブネの状態である基準排水量で示されているが,国際的には装備や燃料を搭載した満載排水量で表されるのが普通だ。『海自のみが基準排水量の表示のみ』だと諸外国の軍艦との比較がしにくいし,排水量がより小さく誤解される。

これは悪くいえば一種の世論操作である。ゆえに海自は艦艇の排水量は満載排水量,基準排水量の両方を公開すべきだ。

筆者はけっして多目的空母の保有じたいには反対ではない。むしろ積極的に導入すべきだと考えている。だがその運用は政治やメディア,納税者を含めてよく議論する必要がある。

艦隊の旗艦とすべきか,あるいはより強襲揚陸艦的な性格を強めるべきか,という議論もあるだろう。現在,陸自に水陸両用部隊を編成しようという動きがあるが,現在それを有効に運用できる艦艇は乏しい。

22DDHじたいにしても燃費のいいディーゼル機関を搭載し,その分,航空機の搭載燃料を増やすべきだ,あるいは旗艦として艦隊の中央に所在し対戦ヘリを多数搭載しているのだから,艦首のソナーは必要ないという元海自将官OBの声もある。

なし崩し的に納税者をだまし討ちにするようなかたちで,ヘリ空母を駆逐艦の類いであるとして導入するべきではない。このようなことを続けていれば制服組の規律軽視とモラルハザードを招く。

どのような戦略をとり,どのような装備が必要かということを,防衛省は情報を積極的に公開し,政治の場やマスメディア,納税者に議論を巻き起こし,堂々とヘリ空母として導入することが「文民統制のあるべき姿である」はずだ。

6) 文民統制もタックス・ペイヤーもないようなこの国

以上,清谷信一「ヘリ空母解説」は,単にヘリ空母の導入に関する批判的考察だけでなく,日本の海上自衛隊そのものに内在する問題,軍事予算(防衛費)の問題,全国民的次元において文民統制の意識が希薄,というよりはまるで不在であったこの国の危うさも指摘している。

それでいて,機密保全の法体制だけはさっさと導入しようと自民党はもくろんできた。国民側では若者を中心に,自衛隊という軍隊のことも,機密保全法のことも自分の問題ではないかのように無関心である。

いまから78年前にさせられた「敗戦体験」というものに,日本帝国臣民たちは,どうして遭遇せざるをえなかったのか,少しは深刻に考えてみないでいいのか?

最近,たまたまある所蔵する文庫版の本のなかに,「夫が話した絶対服従のつらさ」という投書欄の切り抜きがはさまっていたのに再会した。その全文を紹介する。投書主は2011年7月で90歳の女性である。なお〔 〕内補足は本ブログ筆者である。

18年前に亡くなった夫が生前,一度だけ戦時中の陸軍兵時代の体験を話してくれた。以下は夫が話した内容だ。

〔19〕39〔昭和14〕4月に召集され,中国を転戦。上官からは「中国人は見つけ次第殺せ」と命令された。人影などないと思う物陰に逃げ後れた老人が。手を合わせ,頭を地につけ,声を限りに命乞いをする。

見のがせばと思うが,上官が一喝。我々兵士は絶対服従だった。両親の顔が頭をかすめるが,絶対に殺さねばならぬ。1人殺せば,後は気が狂ったように2人,3人と,上官の命令通りに実行した。自分で自分の心が変わっていくのが分かった。

やっと中国宣戦から離れると,次はフィリピンのコレヒドール島へ。敵の要塞を攻略する任務だった。激戦が続き,やっと攻略できた。つかの間の休息後,ソ連と満州の国境の警備に向かった。夜警で1人立つ土手の上は身も凍るような寒さで,緊張の連続だった。戦争とは上官に対する絶対服従のつらさだ。

上官に対する抗命の権利などまったく与えられていなかった旧日本軍将兵が(いまの自衛隊でも同じであるが,実際の場面になったとき「部下たちがどのように反応する(できる!)」か?),このように「絶対服従のつらさ」を強調してでも,自分が実際に,戦争犯罪(B級戦犯:「通例の戦争犯罪」)を冒す場面に追いこまれた「日中戦争の実態」を告白していた。それも自分の妻に語って教えた実話である。

戦闘員ではない市民が,戦争・戦闘にまきこまれ無数,殺されてきたことは,歴史上よく発生することがらである。第2次大戦時,米軍による日本への原爆投下,市民に対する無差別空襲。後者はドイツの都市にも実行されていた。

敵兵を捕虜にするのが面倒なので,手を挙げてきて降伏した兵士を,その場で撃ち殺す。こういう対応は,太平洋戦争中にアメリカ兵もよくやってきた。

現在進行中である「宇露戦争」(2022年2月24日開戦)の最中にも,以上に触れたごときに同じ実例が発生している。民間人を狙った砲撃やミサイル攻撃はロシアのプーチンの得意技である。ロシア軍が投稿したウクライナ兵をその場で射殺したというニュースも数日前に流れていた。

いまの日本,文民統制が全然利いていない。戦争や戦時に対する一般人の知識・情報が不足している。戦争モノ好きのオタクの次元でこの問題を考えているようではいけない。

この「平和な時代」に自衛隊という軍隊が増長しきっていないか。20世紀前半の時代とは状況が全然異なるとはいえ,またもや,人びとが息苦しく生活していかねばいけない時代が来る。安倍晋三のせいで,である。

ところで,今回,シリアが化学兵器を使用している事実が判明したのは「電話の傍聴」であったという。国家の身勝手,人権蹂躙,法律無視を内部告発する人びとを,国家の側は絶えず抑圧し,抹殺しようとしてきたが,最近登場した「アメリカの内部告発者であるエドワード・スノーデン」の存在を想起しておく必要がある。

このスノーデンがロシアに亡命中であるという事実に関しては,つぎの記事が参考になる。

------------------------------

【以下はアマゾンの通販-本】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?