靖国神社の問題になるとなにゆえ冷静さを失う人が多いのか? 沈着な議論が必要な論点であったのに「情緒でのみ応える愚者の立場」がめだつのはなぜか?

※-1 まえがき-靖国神社問題になるとその歴史・由来にまでさかのぼる吟味とは無縁に,やたら観念的な心情論で興奮気味に口角泡を飛ばす勢いで語る手合いがいる事実など-

本ブログ『現代日本社会の諸相』は,2024年1月14日に「21世紀のいまどき,旧日帝が敗戦したため『賊軍向けとなった靖国神社』に安全祈願のために参拝した自衛隊『陸将小林弘樹の時代錯誤』」https://note.com/brainy_turntable/n/n067be53ef27d を記述していた。

補注)なお,上の記述は本日のこの記述を書くさい,念頭に置いている議論を開陳している。できれば,あとまわしでけっこうなので,つづけて読んでもらえれば幸いである。

その記述の関係で,『毎日新聞』2024年1月31日夕刊に掲載されていた毎日新聞社「東京学芸部」記者,吉井 理が書いていた一文「産経社説に欠けたもの」を,以下にとりあげ多少討議してみたく,本日のこの文章を書くことになった。

『産経新聞』は「敗戦後に創設された自衛隊」に靖国神社に参拝にいかせたい「理屈」を立ててみたかったらしい。だが,そのいいぶんは短絡であったか,ないしは,ただ単に短慮したヘリクツを並べる,そのまた以前の域を出ていなかった。

だいたい,靖国神社にひとしく英霊として合祀されている将兵たちの遺族たちの立場(本心)にとっては,その将兵がどこの誰であれ,戦場で死ぬよりは生きて還ってくることを,なによりも切望していたはずである。

戦前・戦中における旧大日本帝国の軍国主義教育は,天皇陛下のためにであれば自分の命などそれこそ「枯れ葉ほどの価値もないものと思え!」とまで,徹底的に教育されていた。

21世紀になってならば,2022年2月24日にウクライナ侵略戦争を開始したロシアの独裁者大統領は,国民たちに向かって「人間はいつか死ぬものだ,だから死を恐れるな……」といった趣旨の文句で語っていた。

また政府とツーカーであるロシア正教の神父も,戦争に駆り出される兵士たちに「聖水を振りかけて」は,死を恐れない兵士になるように,つまり信仰的な立場から「彼らに死を覚悟させる」ために必要な督戦精神を,宗教的な立場からうながしていた。

現在もまだロシアのプーチンが遂行中の「ウクライナ侵略戦争」では,ロシアとウクライナ両軍において死傷者数は,2023年8月時点ですでに50万人を上まわる事態になっていたと報道されていたが,その正確な統計は不詳である。

とくにロシアはウクライナに比較して兵士たちの命を,非常に軽くあつかており,それも国内における少数民族から戦場に駆り出されている人びとの死傷率が顕著に高い事実は,識者も指摘している。

プーチンは自分の命以外は,アブかゴキブリ程度にしか認知しておらず,ましてや隣国ウクライナの国民・大衆などは,侵略を始めたときから民間人の集合住宅に意図的に戦車砲やミサイルを撃ちこんできた事実からも,その旧KGB的な残虐精神は,おそらく自身が死ぬまではけっしてなくならないはずである。

--日本の話題に戻る。

戦前・戦中,将兵たちを戦場に送るときは,彼らにもたせる日章旗には,ほとんどといっていいくらいそのなかに,まず大きな文字で「武運長久」を書き入れてから,これを中軸にしてさらに,彼らを送る人たちがまた自分たちなりの文句を思い思いに寄せ書きしていた。

つぎの画像資料はその一例である。この日章旗への寄せ書きとしては姓名を記入するものが多い。

この武運長久という四語漢字の意味は,いうまでもないが,「武人としての命運が長く続くこと,また出征した兵士がいつまでも無事なことを祈るということ」,つまりは「戦場で弾に当たったり,砲弾に吹き飛ばされたりしない」で,きっと「必らず生きて還ってくる」ことを願い,ひとまず・いちおうは「遠回しでありながらも直接にいったも同然」のその漢字4つが強く物語る本心であった。

だから,つぎに紹介する日章旗に対するような「今日的な理解」も,きっと不自然ではなくできるはずであった。

喜ぶ親族などいなかった

※-2 明治時代からは戦争ばかり営んできた大日本帝国の素性

ところが,明治維新以降,あの第2次大戦が終わるまで長い間,旧大日本帝国を名のったこの国は,その1945年8月15日に敗戦するまでは,絶え間なく戦争をする国になっていた。その間,植民地や支配地として獲得・占領した国々や諸地域も,たいそう広域に及んでいた。

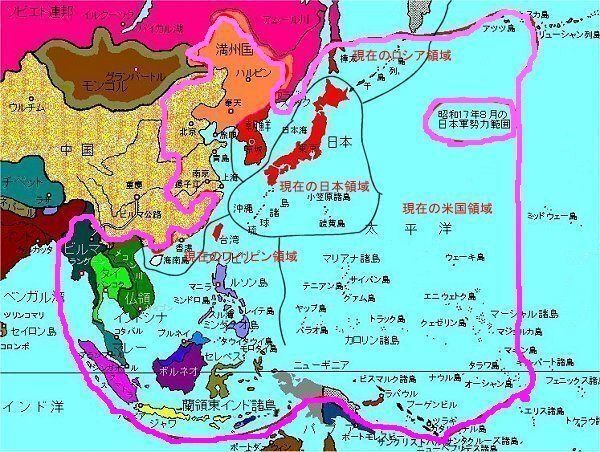

以下1942年8月ころまでの日本軍の勢力範囲を図解にした資料を紹介しておく。

この島をめぐる戦いが1942年6月にあって

日本海軍は虎の子の空母4隻を失い

早くはこの時点で太平洋戦争の戦局は峠を越えることになった

といえそうな図解

いまアメリカは日本の自衛隊を「米軍の2軍として」どのようにしたら

適当にいいように使いまわせるか企図している

4月に国賓待遇でアメリカを訪問する予定がある岸田文雄は

「こいつは『鴨が葱を背負ってくる』やつだ」といったふうに

日本のこのチョロい「世襲3代目の政治屋」のその訪米を待ちかまえている

とくに1937年7月7日から日本が始めた「日中戦争」(日帝側の呼称だと初めは「北支事変」だったがすぐあとに「支那事変」に改称)からは,本格的に国家の総力を挙げて,戦っていくほかない,つまり「総動員体制」でもって戦争行為を展開していくほかない時代状況に突入した。

日本は当時,国力を総動員するほかない戦争体制に突入していたのに,これを「戦争ではなく事変と呼称した」ところは,いかにも便法的な詐称であったと,いまさらながら指摘せざるをえない。

さて,日中戦争のあと1939年9月1日からは,ヒトラーのナチスが始めた第2次大戦状態になった。そして日本はいよいよ1941年12月8日,大東亜戦争(太平洋戦争)を開戦することになった。

日中戦争以後になると,予備役の立場になっていた男性たちがめだって,再度召集を受けて戦場に駆り出される事態になった。つまり,兵役を終えたあと,結婚をし,子どもも儲けた年齢になった男性たちの多くが,再び兵士として中国戦線や東南アジア,南方地域に派兵されることになった。

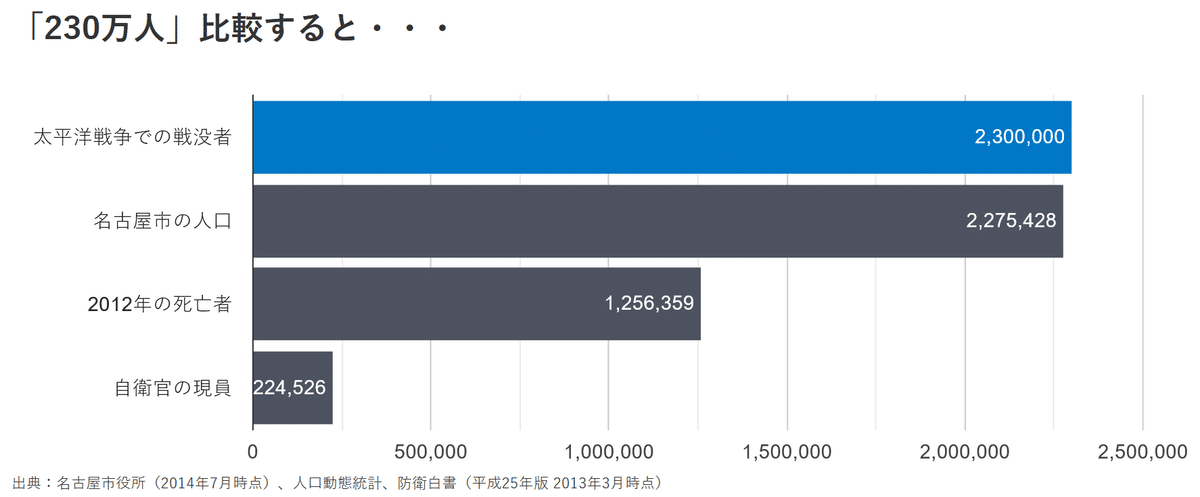

戦争が進み,戦線が広がればこれに応じて死傷者の数も当然,増えていった。以下に3点の関連する画像資料を紹介してみたい。これらは『毎日新聞』が制作した関連の図表である。その引用元の住所は以下のものである。

⇒ http://mainichi.jp/feature/afterwar70/pacificwar/data1.html

その6割にもなった戦病死者数の割合に

異を唱える識者がいた

秦 郁彦であった

以上のごとき画像資料は,あの戦争に駆り出された帝国臣民たちからは,非常に多くの戦没者(戦死者・戦病死者)が出ていた事実を示している。

あの戦争から生きて帰ることができた兵士たちもむろん,出征するにさいしては,近所のひとびとから「武運長久」という文字を主軸にしたかたちで日章旗に寄せ書きをしてもらい,これを大事にふところに収めて戦場に送られていった。

しかし,そのように「日章旗とともに生きて返れた兵士」は,ともかく,本当に自分は幸運であったと感じていたはずである。

※-3 戦争推進国家であった明治以来の大日本帝国を支えた国家神道の〈精義〉

前段においては,太平洋戦争に関してのみ計上された戦死者などの統計・図表・図解が提示されていたが,

あの戦争で犠牲になった人びとの霊魂を慰霊する「国家的装置」,それも国家神道方式になる「明治謹製」の「特殊な慰霊の方式」として,特定の意図をこめられて営造したのが,旧大日本帝国陸海軍管轄下の靖国神社であった。敗戦後に靖国神社は宗教法人の1社になっていた。

『毎日新聞』から紹介してみた,前段のごとき関係の図表資料からも理解できるように,それこそ戦場で野垂れ死させられた兵士たちが,「生きて還る」よりも「死んだことになった」場合のほうが,あたかも国家のために「より高い価値があった」かのように擬態するための〈宗教的なカラクリ舞台〉を提供するのが,靖国神社の基本的な役目であった。

旧日本軍では兵士たちは「鴻毛よりも軽い」存在とされ,この人間の兵士よりも軍馬のほうがよほど価値があるとか,陸軍の兵士(歩兵)が武器として渡された三八式歩兵銃には天皇家の紋章が浮刻されていて,この紋章の部分にうっかりキズでもつけたぶんには,自分の顔が壊れるかと感じるほどに制裁を受けた。

神聖視した

要は最下層の陸軍2等兵にかぎらぬが,下級の兵士たちに関してとくにいえた事実は,要は人格をもつ人間あつかいを全然なされなかった点である。どこの国の軍隊であっても基本では,そのような組織特性を当然に有するとはいえ,旧大日本帝国陸海軍の兵隊たちを囲む兵営の環境は,極端にまで特異であった。

「捕虜になるな」という国際条約を教えないままでの「兵士に対する教え」,つまり「生きて虜囚の辱(はずかし)めを受けず」という文言が有名であった。敵の捕虜になっては恥だ,捕虜になるくらいなら自決しろと教えていた。

補注)「ロシアのプーチン」によるウクライナ侵略戦争は今月(2月)の24日で2年間になるが,両国間においてはすでに,捕虜の交換手順がなんどか実施されている。

旧日本軍の場合,そのロシア(ソ連)との戦争(紛争)となったノモンハン事件,1939年5月から同年9月にかけて,満洲国とモンゴル人民共和国の間の国境線をめぐって発生した紛争では,捕虜になって返された兵士がいたが,とくに将校たちにかぎっては事後,拳銃を渡され自決を強いられた。

日本の将棋では捕虜交換に相当する「将棋の駒」の活用(分捕った駒の再利用)ができるのに,この将棋の世界の規則(ルール)に似た「敵・味方間の約束事」が,旧日本軍にあっては通用させていなかった。思えば,ずいぶん奇妙な〈食い違い〉がそこにはあったことになる。

靖国神社の問題に戻る。

しかし,それでも戦場などで死んだとなると(多分,その基本は戦死を想定したはずだと思われるが),一躍,東京は九段下にある国家神道式の「靖国神社」に,こんどは〈英霊〉として祀られ(合祀され),こんどは「生きている者たち」から逆に拝礼を受けられる立場のほうに,自分たち英霊の居る場所〔の意味づけだけだが,これがいちおう〕が入れかえられることになる。

はたして晴れがましく写っていたか?

しかし,さきほど触れた『武運長久』という文句が墨書された日章旗を持参して戦場に出向いた当人たちにとってみれば,なんといっても「生きて還れる」ことじたいについては,それも最初からその期待はけっして口に出してはいけなかったことがらであった。

とはいえそれでも,自分の立場にとっても家族や友人たちの願いとなれば「武運長久⇒(即)⇒生還帰国」が最大の念願であったことに間違いなかった。これは正直に確信できたはずの〈彼ら全員の気持ち〉であった。

もちろん,戦場においては「天皇陛下万歳!」と叫んで死んだ兵士たちもいたはいたが,その兵士たちはそれでもそのように叫ぶだけの時間的かつ肉体的な余裕があっての,あるいは,死ぬまぎわになっても,まわりを気にしてのそうした言動になっていた。

よく指摘されていた事情であるが,死ぬときの兵士は「おかあさん!」と叫ぶのが,圧倒的に多い叫びであった。妻だとか恋人だとかの名を呼ぶ者もいた……。

「死んで花実が咲くものか」とか「命あっての物だね」とはよくいったもので,この種の表現は,敗戦前における日本軍の将兵がけっして口に出していうわけにはいかなかいセリフではあったものの,本心では皆,一様にそう感じていたと判断してよく,そのような気持ちが正直,暗黙の諒解であったはずだとみなしたところで,なんら不自然な解釈にならない。

むろん,神州・日本風の精神観念に完全に洗脳されつくした頭脳構造に変換済み若者であれば,死ぬことを嫌がるだというのは「女々しい……こと」などだといって,きびしい非難を返してきたかもしれない。

あの特攻隊の隊員とて,全員がよろこんで敵艦めがけて突入していったわけではなく,そうした隊員たちが少なからず存在していた。

※-4 ここで『毎日新聞』2024年1月31日夕刊に掲載されていた論説記事「〈今日も惑いて日が暮れる〉産経社説に欠けたもの」(吉井 理・ 記)を紹介したい

以下に早速,引用する。

--少々カタいテーマだが,大切な問題をはらんでいると思う。陸上自衛隊の小林弘樹・陸上幕僚副長ら数十人が東京・九段の靖国神社に参拝した一件である。

防衛省は〔1月〕26日,公用車を使った参拝は不適切だとして小林氏らを訓戒処分としたが,参拝そのものにとくにおとがめはなかった。僕が気になったのは産経新聞の〔1月〕16日付の社説だ。参拝を正当化する理由に引っかかった。

(1) 靖国神社は戦没者追悼の中心施設で,防衛相や自衛隊幹部らが定期的に参拝しない現状のほうがおかしい

(2) 「A級戦犯」合祀(ごうし)を理由にした批判もあるが,国会は1953年,「戦犯」赦免を決議し,政府はA級を含む刑死した受刑者遺族にも年金を支給した

(3)戦没者にとって靖国神社に祭られることは自明であり,それゆえ戦後も昭和天皇や首相らの参拝が続いた

などだ。

(2)は,A級戦犯も赦免され,罪が消えたかのような筆致だが,A級で赦免された者はいないし,そもそも1953年決議でいう赦免は「刑の執行からの解放」(1991年10月29日政府答弁書)に過ぎない。

(3)も,富田朝彦元宮内庁長官の「富田メモ」や卜部亮吾元侍従の日記で判明したように,天皇自身が合祀に不快感を抱き,参拝しなくなった,という靖国神社のあり方にかかわる歴史的事実が伏せられている。

なにより(1)だ。靖国神社は一宗教法人である。参拝するもしないも個人の自由だが,「防衛相や自衛隊幹部が定期的に参拝しないほうがおかしい」は乱暴ではないか。この考えはたやすく一般隊員にも広げられうる。

補注)ここでの指摘・批判された『産経新聞』側「社説」の主張は,乱暴というよりは完全に,「短絡以前の無知・無識ぶり」を開陳した意見であった。『惨K新聞』らしい社説の粗雑さ。

靖国神社の歴史=由来にちなんだその国家神道式の宗教的な狙い,つまり死者の霊を寄りあつめて祭壇に置き,そこから彼らの霊魂を取り出したつもりになって,一方の生者たちに向かっては「督戦精神」(戦争勝利のための気分)を,確実に醸成させるために祭祀する「宗教的な儀式」は,この神社が「戦争督励神社」としての本質を確実に起動させるための手順として利用されつづけてきた。

靖国神社は,戦争を督励するための神社として性格も有するゆえ,「勝利のための神社」でなければ『意味がなかった』はずであるが,敗戦後もその存続じたいは,GDP(マッカーサーの占領軍)のお目こぼしのおかげで生き残ることができた靖国神社,しかも1945年8月を境にしてまさに「敗戦・賊軍神社」に「暗転」させられたこの神社に対して,

21世紀のいまどき,自衛隊員がこの神社に出向き参拝するといった宗教的な行為が,歴史的かつ本来的に,いったいいかなる心意をこめることができていたかについては,根本から幾重にも疑念が湧いてくる。

〔記事に戻る→〕 戦時中,国民は靖国神社への参拝を事実上,強制されていた。1932年には上智大の学生が参拝を拒否し,軍が大学に嫌がらせをする事件も起きた。その旧軍と決別して戦後の自衛隊は生まれたのである。

航空自衛隊の元空将補,林 吉永さんがしみじみ漏らしていた。

「東日本大震災の自衛隊の救援活動に接した大学生は,隊員が犠牲者の遺体を運ぶ時,手袋を外したのを見て感激していました。そんな気遣いの積み重ねが自衛隊への敬意を育んできたんです」

補注)この段落になると,やや論旨が急になっていて理解しにくい。現在まで存在してきた日本の自衛隊は,陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地内に「メモリアルゾーン」を整備し,ここに「殉職者慰霊碑」を設置してある。いままで訓練中に死亡した隊員の霊を祀る施設として意味づけられている。

市ヶ谷ではなく,九段下にわざわざ出向いて靖国神社の祭壇に頭を垂れるという行為は,「戦争勝利神社」であったがゆえ,あるいは明治維新前後において発揚されていたこの神社の役割をも考慮に入れれば,21世紀のいまどきに靖国神社に参拝に出向いた行為は,トンデモに矛盾に満ちた宗教的な意味あいをもつことをしっておく余地がある。

〔記事に戻る→〕 この敬意も国民の信頼があってこそ。あらためて自衛隊と靖国神社の「距離感」を問うべきだと思う。(東京学芸部,吉井 理)

靖国神社のホームページにおいては,自社の由緒が,つぎのように説明されている。

靖國神社は,明治2年(1869)6月29日,明治天皇の思し召しによって建てられた招魂社がはじまりです。

明治7年(1874)1月27日,明治天皇が初めて招魂社に御親拝の折にお詠みになられた「我國の為をつくせる人々の名もむさし野にとむる玉かき」の御製からも知ることができるように,国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊を慰め,その事績を永く後世に伝えることを目的に創建された神社です。

旧大日本帝国の軍人たちは,それも兵卒たちは一銭五厘--この「一銭五厘(いっせんごりん)」とは,日本史(近代史・昭和史)において用いられた言葉であったが,太平洋戦争終戦前の郵便葉書料金のことで,これを徴兵・召集される兵士の命にたとえたもの--だとして,その命はそこまでひどく軽いモノとみなされていた事実を,このことば「一銭五厘(いっせんごりん)」を代名詞に使い,いいかえていた。

だが,この一銭五厘と称された兵卒たちは,いったん戦場で死んだとされるやいなや,唐突に「国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊」となってのだから,これ「を慰め,その事績を永く後世に伝えることを目的に創建された神社」である靖国の祭壇に祀られることになっていた。この筋の話は誰が聞いても前後して,人間のあつかいとしては「雲泥の差」「月とすっぽん」の違いを感得するほかない。

兵士として生きているときは「一銭五厘(いっせんごりん)」程度にしかみられていなかた彼らが,いったん戦場で死んだとなると,その死因はそれほどくわしくは問われずに,こんどは一挙に靖国神社の「祭神として合祀される」のだから,この手順そのものは実に豪華な厚遇であるといえなくはない。

とはいえ,「一銭五厘(いっせんごりん)」で徴兵された兵卒の価値も,靖国神社の都合で合祀され祭神になった兵卒の価値も,たいした手間暇もかけずに単に事務的な処理でもってのみ,いとも簡単に,なかでも無慮・無数いる「靖国の神様の1人に位置づけ」されたりで,それはもう相当いいかげんに,つまり,国家やこの神社側のその時々の都合にしたがい,まるでいいように小突きまわされるかのように利用されてきた。

ところで,靖国神社に合祀されていない歴史上の有名人は,いくらでも存在する。一番有名なのは西郷隆盛である。この西郷は「国家のために尊い命を捧げ」た人物ではなく,明治政府に反旗を翻した薩摩藩の人間だったという因縁があるとされ,靖国神社が「人々の御霊を慰め,その事績を永く後世に伝えることを目的に創建された神社」である性質上,西郷どんはぜったに合祀の対象外だったという理屈になっていた。

現在でも,昔の会津藩の子孫たちのなかには,薩長勢力の人びとを忌み嫌う者が大勢いる。戊辰戦争で死んだ・殺された同藩の武士たちが,靖国神社に合祀されることは,未来永劫にないのか? この靖国神社側の態度を観察していると,次段に言及する「1945年8月15日」的な「歴史の事実」を棚に上げたまま,それよりも過去に属する時代の出来事ばかり気にしていた。

明治維新以降,国内では勝利神社としてその立ち位置のみを維持してきたつもりの靖国神社であった。けれども,第2次世界大戦という大戦争史の「枠組」「結果」のなかでは,「日本そのものが賊軍」になっていた,つまりは,敗戦国に落ちぼれたこの国のいわば,「護国神社でありながらその顛末になっていた」にもかからず,肝心・要であった

戦前というか戦中になると当時の京都学派の知識人たちが格別に強説していた「世界史的使命の意味あい」における「自国の敗北という事実」ならびに「自社(=靖国神社)の賊軍性への転化」については,まったく目を瞑ったまま,かつほっかむりしたままで通してきた。

自衛隊3軍の将兵たちが,もしも本当に外国との戦争でまた戦死者を出すような事態になったとき,このすでに「敗戦神社」になったという決定的にその存在価値を否定された,つまり「海外からみて完全なる賊軍神社」にあって,なおも,その慰霊のための宗教施設としての「拠点」にするという思考方式は,本末転倒という以前に,それじたいにおいて自己欺瞞の精神を充満させている事実にあえて気づかない振りをしているか,あるいは,もともと気づこうとする気持ちすらなかったものと推察されてよい。

ここまで論旨がくれば,こういう関連する慰霊施設にも言及しておく必要がある。千鳥ケ淵戦没者墓苑の存在は,つぎのように説明されている。

千鳥ケ淵戦没者墓苑は,昭和34年(1959年)国によって建設され,戦没者のご遺骨を埋葬してある墓苑です。先の大東亜戦争では,広範な地域で苛烈な戦闘が展開されました。 この戦争にさいし,海外の戦場において,多くの方々が戦没されました。

戦後,戦友等によりご遺骨が日本にもち帰られ,また昭和28年(1953年)より海外の遺骨収集が開始されました。

この墓苑は日本に持ち帰られたご遺骨において,お名前のわからかない戦没者のご遺骨が納骨室に納めてある「無名戦没者の墓」であるとともに,この墓苑は先の大戦で亡くなられた全戦没者の慰霊追悼のための聖苑であります。

現在,370,467柱(令和5〔2023〕年10月4日現在)のご遺骨がこの墓苑に奉安されております。(ご遺骨は軍人・軍属・一般邦人を含む)

註記)『千鳥ケ淵戦没者墓苑』http://boen.or.jp/

この千鳥ヶ淵戦没者墓苑と靖国神社との基本的な相違は,前者は遺骨を納めている慰霊施設である事実に対して,後者は,この神社が想定,定義,決定したつもりである霊魂のみを祭壇に上げている事実をもって,きわめて対照的な性格として理解できる。

日本政府はいまだに,あの戦争の時期に海外で命を落とし,現地で肉体をそのまま放置されたままでありつづけている日本人たちを,数多く残したままである。こうした政府の態度を許せないと指摘する日本人自身もいる。

ところが,靖国神社は死んだことが分かったということだけで,旧日本軍の兵士たちの霊魂を抜き出したつもりになって,その御霊のみは祭壇に上げて合祀したつもりになって,それもなんと「英霊」だとまでもちあげている。さきほど触れたように,「命あっての物種」だとか「死んで花実が咲くものか」ということわざにすなおにしたがうとすれば,

靖国神社の死者に対するそうした接し方は,国家神道式に,それも身勝手な,きわめてご都合主義になる,いいとこ取りに過ぎなかった。死者の霊魂を自社だけの都合がいいように宗教儀式面でとりあつかい,そのうえで,勝手に想定している「国家の目的」に無条件にしたがえる精神構造を,民たちのなかにまで植えつけようとしてきた。

けれども,靖国神社の祭壇に合祀されている人びとの「御霊」とされるそれらは,いったい,あの戦争中にどのような死に方をさせられていたのか?

日本近現代政治史,日本近現代軍事史の専門家である吉田 裕(ゆたか)氏は,膨大な資料にもとづき,「兵士の目線・立ち位置」から,無残なアジア・太平洋戦争の現実に迫った。

日本人死者は,310万人(軍人・軍属が230万人,民間人が80万人)に達し,その9割が1944年以降の戦争末期に集中して亡くなったと推算される。

そのほとんどは戦闘で「名誉の戦死」をしたのではない。30万人を超える海没死,異常に高い餓死・戦病死,そして特攻……。

なぜ日本軍は,このような形での大量の無残な死を招いてしまったのか。(後略)

註記)「9割が戦争末期に死亡 【日本軍兵士】日本人犠牲者310万人,アジア・太平洋戦争の真実」『NEWSPICKS』2019/8/13,https://newspicks.com/news/4134081/body/

その「大量の無残な死」を強いられていた兵士たちであっても,靖国神社に合祀されているとなれば,そして,それでもまだ「勝利神社,督戦神社」であるつもりの基本性格を捨てたことなどないこの神社にとってみれば,それなりに大切な利用価値があった。

だから,靖国神社に関してだが,これを積極的に利用しつづけていきたい人びとは,「東京裁判史観」を真っ向から全面的に否認する。だが,この史観がコッケイであるゆえんは,昭和天皇であっても公式には大日本帝国の敗北を認めているにもかかわらず,その日帝が敗戦したという事実を,いつまでも認めないでいられるその頑迷固陋に淵源していた。

------------------------------