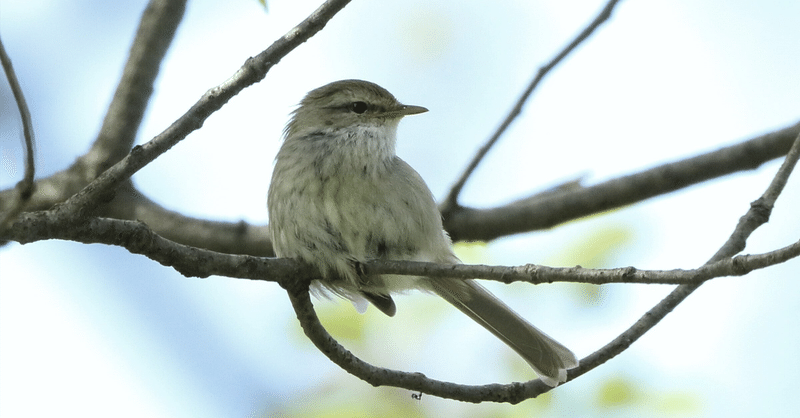

【読書記録】川上和人『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』【鳥とバイクは似ている?】

鳥類学者の筆者による、鳥にまつわるお話がたくさん載っています。

タイトルはツンツンしていますが、中を開けばデレデレといった感じでした。(鳥大好きみたいですが、どこからこのタイトルが…?)

鳥や島、植物や動物、知らない知識も盛りだくさんでしたが、著者の独特な文章の作り方もこの本の面白さの一つです。

学者さんって、思ったよりアウトドア…な現実も、スリリングな体験もこの本1冊で楽しめます。

印象に残った部分を引用します。

名前は他者を認識する記号だ。名前がわからなければ路傍のエキストラに過ぎないが、剛田くんや骨川くんの名を知れば、存在を認識し対象と客観的に向き合える。無名の対象はとらえ難く、時には興味の外におかれ、時には居心地の悪い存在となる。だからこそ、侍もしばしば相手に名前を尋ね、自らも大見得を切りながら名乗りを上げる。命名こそが、世界を正しく認識するための単純かつ必須の方法なのだ。

なお、ズグロミゾゴイの声は、近くから聞くとブォーブォー、遠くから聞くとプゥープゥーと聞こえる。距離に応じて声に含まれる周波数の一部が減衰しているのだろう。この聞こえ方の違いは、他個体までの距離の把握に貢献していると推測される。おかげで彼らの声は、時にはウシの声に、時にはギアチェンしながら加速する4ストバイクのエンジン音に似ている。調査中、気づくと牛舎の前やホンダの後ろにいたことは、1度や2度ではない。彼らの調査をする時には、騙されないようよくよく気をつけてほしい。

霧の中に点々と鳥の死体が落ちている。日常生活では、鳥の死体は反物質と対消滅してしまうため目にする機会は少ないが、南硫黄島には反物質がないので消滅しない。それどころか、ネズミやカラスなど死体を食べる脊椎動物もおらず、死体はゆっくり分解される。よく見ると、蔓や枝にも死体が引っかかっている。生体よりも死体が好きな私には、天国のような地獄絵図である。多産される死体は豊かな自然の証拠だ。結構結構。

常連の色黒調査隊長は、昼も夜もサングラスだ。海辺に用足しに行き大波をかぶり、波間に潜む人魚にメガネを献上したのだ。予備のメガネはサングラスしかなく、夜は暗い暗いと嘆いている。彼は植物学者だが、ヤシガニを見つけてテンションが上がり、実は動物学者になりたかったと無用なカミングアウトを始める。

その隣では、小柄なカタツムリ研究者が海に鋭い視線を向けている。新種4種と引き替えに、やはり大事なメガネを山の神に奉納したため、眼を細めないとよく見えないらしい。視線の先の波打ち際では、水棲動物学者が記録映像を撮っている。落石対策のヘルメットを着用しているのは立派だが、首から下はトランクス1枚だ。彼は一体何を守っているのだろう。

標本とは、生物学における辞書である。辞書は、網羅的に語彙が羅列されているからこそ意味がある。もし辞書にウルトラ怪獣しか載っていなければほぼほぼ役に立たない。もちろん、個々に価値ある標本もあるが、網羅性こそが標本収集の真骨頂と言えよう。中には一度も利用されずに標本箱に安置されたまま永遠の時を過ごす標本もあるが、それがそこにあることが大切なのだ。

一般に前に進む行為には無駄が付きまとう。鳥は翼を羽ばたかせて進む。羽ばたきとは翼を上げては下ろす行為だが、前進に寄与するのは翼を下ろす時のみだ。持ち上げは次に下ろすための準備でしかない。動物が歩行する時は、前に出した足を地につけ、後方に蹴って進む。足を出す間は宙に浮いているため推進力は得られない。クロールもバタフライも一連の動作のうち半分は準備である。実に無駄、無駄無駄無駄、時間を止めて説教したくなるくらい無駄だ。

銀幕ではドラゴンが全身にトゲを生やし、主人公を恐怖の奈落に突き落とす。しかし、形態から察するにそいつは捕食者に怯える弱者だ。マリオブラザーズのラスボスのクッパなんかもトゲだらけ、さぞかし美味しいに違いない。勇者たちは武術や魔法の鍛錬より、まず生物学を勉強したまえ。さすれば随分と無駄な殺生をせずに済む。

インドネシアのナタはパランと呼称されており、日本のものの2倍ほどの刃渡りを持つ。彼らは、車の板バネなどを鍛えてパランを自作することもあるそうだ。

「なんでそんなに刃が長いのかね。それじゃ狭い林内では邪魔であろう」

「短いと相手の喉に届かないからな。倒した相手の髪の毛は飾りとして柄につけるとオシャレだよ」

昔の話だよな?私のは作業道具で、彼らのは武器、道理で違うはずだ。それと、パランを持って私の後ろに立たないでくれたまえ。

人間はどんな刺激にも慣れる生物だ。恋をしたことがあれば誰しも理解できるだろう。最初はただ見つめるだけで幸せである。しかし、それだけでは満足できなくなる。手帳を盗んで名前を知り、後を尾けて住所を突き止め、ネットに侵入してプライバシーを丸裸にする。それが大人の恋というものだ。

私も昔はただ鳥を見ているだけで幸せだった。家の近所のヒヨドリにすら心が癒された。しかし、それで満足できた時代は過ぎ、より強い刺激を求めて研究に踏み出した。恋心をこじらせてストーキングをするのは自然な衝動である。相手を深く知りたいという純粋な知識欲は、研究者の本能と言えよう。ターゲットが女性でなくて、本当に良かった。

動機も行為も似たようなものだが、ストーカーと研究者には相違点がある。ストーカーは成果を自分のために使用するが、研究者は成果を公に披露することで研究を完成させる。一歩間違うとストーカーと露出狂を併せた複合犯罪者だが、成果の公表こそ研究者のアイデンティティである。

学者先生の調査の様子は、さながら冒険者のようでした。

何の仕事でも体が資本なのだな、と感じるものがありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?