考え事#51 if分岐と余白

今回は、仕事で意識していることについて書こうと思う。

判断におけるif分岐

仕事をしているとさまざまな場面で判断することが求められる。

自分が判断して組織の調和が崩れない状況になると、その組織ではある程度一人前とみなされる。

だから、半人前の期間においては自分が判断できるか否かの判断をきちんと行うことがまずは大事だろう。

自分が判断できないと感じたら、早めに周りの人や上司に判断を仰ぐのが肝要だ。

その際に大事なのは以下の2点だ。

①答えを聞く前に自分ならこう判断するという仮説を立てた上で聞くこと。

②仮説が当たろうと外れようと、判断するための条件分岐を聞くこと。

条件分岐を蓄積していくことで、次第に自分で判断ができるようになっていくものだ。自分で判断して、自分で問題なく対処できるようになっていけば、仕事はさほど辛いものではなくなっていくように感じる。

先回りのためのif分岐

仕事に慣れてきたら、自分の担当する業務において先を見据えたif分岐回路を作成しておくのは働き方改革の観点からも重要だ。

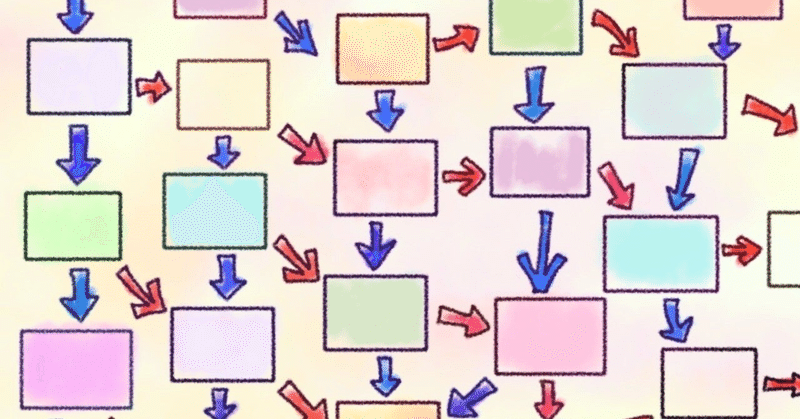

まずは想定外を極力減らす方向で、現在とゴールの間に起こりうる様々な分岐点を想定してみる。チャート図にして書き出すのが個人的にはお勧めだ。

分岐点Aでは○○の条件だったらこちらのルート、××の条件だったらまた違うルート、といった形でひたすらif分岐してみる。

考えられるだけの分岐を考え終わったら、その分岐の影になってしまっているような選択肢を更に考えてみる。

そうすると、自信が無い分岐点というのが見えてくる場合がある。

そんなときに大事なのは、if分岐にも余白を準備しておくことだ。

ここの選択肢はもしかしたらもっと別なルートや別な条件が発生するかもしれない。だから、それを考慮するための余白(時間的余白やシステム的余白)を残しておこう。などの工夫によって、融通の利かないif分岐に陥らないように準備することができる。

慣れないと面倒ではあるが、こういう下準備をしておくことで自分にとっての可変領域を拡げることができる。業務の方向性を仕組みから支配することができる、といっても良い。

コロナ禍を振り返れば分かることだが、if分岐が出来ない大人というのは案外多いものだ。これをちょっと意識できるだけで、成果を相当上げやすくなると思う。

理数系科目はif分岐能力を高める科目

資質・能力という側面で考えると、数学や物理、情報などの科目というのは、このif分岐を”場合分け”という呼び方で用いるテーマが多く存在する。

物理で言えば、一番簡単なif分岐は摩擦力の単元だろう。

ある教科・科目・学問を学ぶときに、その領域を深めることに特化した能力やスキルを身に付けていくことは不可分である。

学ぶ段階から、この領域で用いる独特なスキルは何か?

という問いを持っておくと、得することが多いだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?